印章之始便有了印鈕,印鈕的學問也深似海。本期将從印鈕的發展曆史以及主要樣式作用兩個方面簡單介紹印鈕文化,中間或有疏漏之處,也請各位老師指教。

印鈕發展篇

本單元主要介紹印鈕的曆史演變過程,從先秦、秦漢、元明、清 四個時期介紹:先秦及秦漢時期因各類社會條件的限制,印鈕的功能更多以實用為主;到了元明清,因印章石料、文人等的介入,印鈕的工藝美術性更加突出。

起初以實用為主

· 先 秦 ·

「印,執政所持也;鈕,印鼻也」——東漢·許慎《說文解字》

古人為執政所持,便于攜帶印信,就在玺印的上方穿孔系上印绶佩于腰。這就是最早的印鈕,此時的印鈕隻是為了實用,沒有觀賞價值。

先秦時期印鈕有了簡單的形式,如鼻鈕、台鈕、覆鬥鈕,這也是印鈕藝術的雛形。

▽

亞羅示玺

年代:商(台北故宮博物院藏)

尺寸:不詳

質地:銅質

鈕式:鼻鈕

渦紋玺

時代:西周

尺寸:直徑2.9 ,高1 厘米

質地:青銅

· 秦漢時期 ·

秦統一六國後規定印制:皇帝用玉印螭虎鈕,稱「玺」,共六枚(皇帝行玺、皇帝之玺、皇帝信玺、天子行玺、天子之玺、天子信玺),一般臣民用「印」。

漢代,經濟文化十分繁榮,是我國特有的印鈕藝術的形成與發展的重要時期,這一時期,印鈕上造型古拙渾厚,線條生動洗練,題材豐富多彩。同時,印鈕的階級象征也被劃分的更加清晰。

據《漢舊儀》記載:「官印之印鈕很多,皇帝六玺皆白玉螭虎鈕,諸侯王印、禦史大夫章用橐駝鈕,皇太子、列侯、丞相、大将軍印用龜鈕,千石、六百石、四百石至二百石以上用鼻鈕,這些不同的鈕可以分别其爵。」

帝後玺

皇後之玺

「皇後之玺」是迄今發現唯一的漢代帝後玉玺

時代:西漢(陝西曆史博物館藏)

尺寸:邊長2.8 ,高2 ,重33克

質地:和田白玉

鈕式:螭虎鈕

「皇後之玺」是迄今發現唯一的漢代皇後玉玺,對研究秦漢帝後玺印制度有着十分重要的意義。

玉玺印面為正方形,上雕一隻螭(chī)虎形象做紐,四面刻有雲紋,印面篆書「皇後之玺」四個字,書體流暢,刀法自然娴熟,可見當時的篆刻藝術已達到了高超的水準。

在中國傳統神話中,螭虎是龍子,像龍有耳無角,象征這勇猛和力量;用螭虎做鈕表示君臨天下,威服臣官的絕對權威。

南越國文帝行玺

時代:西漢

尺寸:縱 3 ,橫 3 ,高1.8 厘米

質地:金

鈕式:龍鈕

「文帝行玺」是我國考古出土的第一枚帝印,也是迄今發現最大的一枚西漢金印。方形,田字方格,陰刻小篆「文帝行玺」四字。

龍形紐,龍昂首,體盤曲成「S」形,鱗爪俱全,形态生動。利用龍身的拱起橫穿以系組绶,亦作捉手。據當時考古資料記載,此玺印在出土時,捉手處光滑,印台四壁有碰痕,印面及印周邊均見朱紅色的印泥,可見此為南越王趙生前的實用器。

臣下印

銅駝鈕「漢盧水仟長」印

時代:東漢

尺寸:縱 2.3 ,橫 2.3 ,高2.2 厘米

質地:銅

鈕式:駝鈕

在漢代,駝鈕印是專門用于頒發給北方少數民族首領的官印,展現了漢朝對少數民族地區官員的親和。

此時期的駝鈕,一般體态為「俯軀跪卧,頭回縮」,頸部可見用刀刻畫出來的駱駝鬃毛,駱駝腹下有孔作穿繩佩帶用,其寓意該民族已經完全歸順漢王朝了。

仟長是漢政權襲用匈奴及西域各民族的職官名稱,此類情況亦多見于其它少數民族官印中。此印即東漢政權頒賜給西北地區的少數民族盧水胡人的官印。

銀龜紐「琅邪相印章」

尺寸:縱 2.2 ,橫 2.6 ,高1.3 厘米

質地:銀

鈕式:龜鈕

龜在古代稱為「玄武」,是中國四大吉祥神獸「四靈」之一。

西漢時期的龜鈕印的龜體比秦早期略高,背隆起,施六角重環紋,形态逼真;東漢龜鈕在形體上繼承了西漢的風格,但是東漢鈕的龜首伸昂,背部隆起如弓,腳漸高,龜尾甚長,可垂落至印台側面邊緣處。龜腹與印台之間的穿孔變得更大。

銅馬鈕「親趙侯印」

時代:東晉·十六國

尺寸:縱 2.5 ,橫 2.5 ,高2.2 厘米

鈕式:馬鈕

馬鈕作為官印的印鈕目前僅見于十六國時期,而十六國時期的官印鈕以鼻鈕或瓦鈕為多。此印鈕的馬為曲腿下卧狀,鑄造較為精良。

私印

青玉鼻鈕「妾繻」印

時代:漢代

尺寸:縱 2 ,橫 2 ,高1.6 厘米

質地:玉

這是造型最簡單,也最通行的鈕式。由戰國到明清官私印中都有,到近世也還流行。其特點是鈕和鈕上穿孔都較細小,其形如鼻,漢代以後,鼻形逐漸加大,但其穿孔仍較細小。故後世稱之為鼻鈕。

白玉龜鈕「績平」印

尺寸:縱1.2,橫1.2,高1.,9 厘米

漢代私印。龜形印鈕背飾環甲,背甲中部棱微凸起,龜身以四足撐起,首微上擡,似欲爬行。此類形态的龜鈕隻在新莽時期以後的一段時期内出現,是具時代标志性的造型。

發展以工藝美術為主

· 元明時期 ·

印鈕的發展與印石以及當時興起的文人篆刻有着密切的關系。據元末劉績所撰的《霏雪錄》中記載:「初無人以花乳石刻印者,自山農始也。」(山農即是王冕)

以此為證,元末便有文人以石入印,後又有明篆刻家文彭以燈光凍治印。印石應用擺脫了硬質材料的束縛,文人得以介入,文人治印之風大興,從元至明逐漸演變為「無不人人斯篆,家家秦漢」,印鈕題材也出現了神話傳說中的瑞獸如古獅、螭虎、蟠龍等,造型古樸,意态高雅。

這一時期,印鈕雕刻已初步完成了從實用功能為主到裝飾功能的轉化,為印鈕的藝術化奠定了基礎。

韓約素「口銜明月噴芙蓉」象牙章

時代:明(上海博物館藏)

尺寸:縱3.9 ,橫3.95,高2.95厘米

韓約素,号钿閣,是晚明的女印家,創作風格婉麗隽秀。相傳她喜歡篆刻好的凍石,平生作品很少,是以這件牙章至為珍貴。此方印章雕刻的為卧屈着的螭虎,頭微擡枕尾而栖,眼睛大但有神,整體線條流暢,雕琢精細,足見其珍貴。

何震「笑談間氣吐霓虹」石章

尺寸:縱4.05,橫3.9 ,高7.1 厘米

鈕式:素鈕

是其目前存世屈指可數的篆刻原石之一,作品用刀挺勁,起收筆刀痕顯露,筆畫具有猛利的效果,氣勢磅礴,篆法沉着,個性表現十分強烈。此印印主為明代文學家朱之蕃,寓意談笑間流露的才華如氣吐霓虹般美妙。

明清及其後期,文人為何愛素鈕?

素鈕吸引文人的首先是不加以過多人工的修飾,保留了石章原生面貌,加之以印石本身色麗質純,更加凸顯石章遠古樸拙之味;其次,明清之後已有文人刻印之風,更多的文人會選擇在印章周身篆刻邊款,以抒發個人情感。

藝術的蓬勃發展

· 清朝印鈕 ·

明末清初,随着篆刻藝術的發展,印鈕也從普通的裝飾品向具有很高審美價值的藝術品轉化。随着各地名貴印石的不斷發現,從事印鈕雕刻的人才也不斷湧現,雕刻技藝日臻完善,而清朝的曆任帝王對于印章、印石、印鈕的偏愛,更加速完成了印鈕藝術的最後轉變。

清代的皇帝們除了在貢品中尋求精美的印石外,甚至還招募名工雕手在宮内為寶玺制鈕,許多世間罕見名石名工的印鈕被帝王及其權戚所擁有。愛新覺羅氏溥儀(宣統皇帝)曾在他的回憶錄裡面說到,他離宮時,曾私竊了一批珠玉,其中就有乾隆皇帝自用的一件無價之寶—田黃石連環印章。

「多羅定郡王印」銀印

時代:清

尺寸:縱10.8 厘米,橫11 厘米 ,高11.8 厘米

鈕式:麒麟鈕

據《清史稿·輿服志》記載:多羅郡王所用印為鍍金銀印,麒麟鈕,用滿、漢兩種文字的篆書镌刻。

麒麟為中國傳統瑞獸,性情溫和,既有寓意祥瑞之意,也常被古人用來比喻才能傑出、德才兼備的人。中國古代各朝朝政也常采用。史載漢武帝在未央宮建有麒麟閣,圖繪功臣圖像,以表嘉獎和向天下昭示其愛才之心。

這件銀印碩大的印體、厚重的邊欄、高昂的鈕式和精細的工藝,凸現了一種尊貴、神秘、森嚴的色彩。

戴本孝「冒襄」六面石章

尺寸:縱2.25 厘米,橫2.25 厘米,高4.55 厘米

鈕式:以印代鈕

印六面刻了八方印章:分别是:「冒襄」、「冒襄辟疆私印」白文印;「辟疆氏」、「真賞」、「小三吾鑒藏」、「忍辱忘怨」、「巢民」朱文印和栖鳳铎形印。

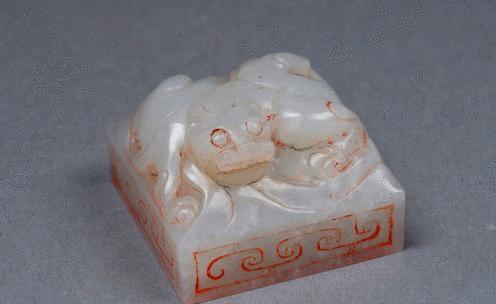

浮雕「八仙上壽圖」田黃石章

年代:清

尺寸:高8.3cm

鈕式:薄意人物鈕

這枚石章是以壽山石中的名品「田黃」制成的,印體四周采用浮雕手法雕刻了一幅八仙上壽圖。「八仙上壽」也稱「八仙獻壽」,是古代傳統的寓意題材。這件作品人物形象栩栩如生,山石古松細膩精緻,構圖繁而不亂,展現了高超的印鈕雕刻藝術手法。名貴的印材和精湛的雕刻工藝相結合,使這枚印章成為罕見的印鈕裝飾藝術珍品。

印鈕是印章藝術的一個重要組成部分。古代玺印皆有鈕,鈕有穿孔用以系印绶,印绶又系在腰帶上,随時都可以取用,這就是古人的佩印習俗。印鈕在長期發展過程中派生出很多種類與樣式,特别是明清以後石材作為常用印材,為印鈕藝術的發展帶來了廣闊的空間。

印鈕的形式很多,主要有鈕頭類和薄意雕這兩類,其中鈕頭類又可細分為鼻鈕、瓦鈕、台鈕和獸鈕等鈕式。

鈕頭類

鈕頭雕,是印鈕的最基本的雕刻樣式,題材較為廣泛,主要也分為兩類,即仿古印鈕和獸鈕。仿古印鈕仿的是鼻鈕、直鈕、覆鬥鈕等古印鈕常用的鈕式,這時印鈕的雕刻材質是石,是以容易受刀,比鑄造的印鈕更能做到精細入微,刀法圓轉,過渡自然,加之印石打磨抛光,印章就顯得更加光滑細潤。而獸鈕則常取龜、螭虎、羊、馬、駝等具有一定寓意的動物造型,往往象征着印主人的身份。

·鼻鈕·

鼻鈕是最為通行的鈕式,從戰國始至明清都有,時代不同,鈕的形狀及孔的大小略有不同,秦漢以後印鈕逐漸加大。

青玉鼻鈕「計官之鉩」(故宮博物院藏)

年代:戰國·楚

尺寸:印面1.8×1.8厘米,通高1.35厘米

質地:青玉

鉩xi,古通玺。此印是青玉琢造的戰國時期楚國印,印面刻有戰國古文,右上起順讀「計官之鉩」四字。「計官」為官名,掌管記書簿冊事務。戰國時期的官印大多為銅制,而類似的玉印目前所見以楚地為多。此印印面白文有邊,篆體筆畫挺拔有力,印體呈通透的青灰色,并伴有天然的斜紋。經判斷,它可能是戰國早期殉葬官印的代用品。

·瓦鈕·

瓦鈕是鼻鈕的一種延伸形态,沿用時間較長,鈕孔較大,形如筒瓦,故稱瓦鈕。漢以後的私印中瓦鈕的跨度與印邊相接,又稱之為橋鈕。

銅瓦鈕「櫃長之印」(故宮博物院藏)

年代:西漢

尺寸:印面2.2×2.3厘米,通高1.9厘米

鈕式:瓦鈕

印銅鑄,方形,瓦鈕。印文為漢篆字型,白文,兩豎行排列,右上起順讀「櫃長之印」四字。印文之「櫃」系縣名。《漢書·地理志》琅邪郡下載下傳「櫃,根艾水東入海,莽曰祓同」。《補注》引錢大昕曰:「根當為櫃。」「長」即縣主官。《漢書·百官公卿表》記「縣令、長,皆秦官,掌治其縣……減萬戶為長,秩五百至三百石」。此為西漢時縣官印。

·台鈕·

台鈕形如一鬥倒覆,又稱覆鬥鈕,多見于漢魏時期的官印。有些台鈕有多層台,往往逐級縮小,台上有柱鈕式鼻鈕,多見于元官印。

青玉覆鬥鈕「荊王之玺」(清宮舊藏,現藏故宮博物院)

年代:明

尺寸:印面2.6×2.7厘米,通高2.3厘米

鈕式:台鈕/覆鬥鈕

此印為明代托名漢初封王玺印之作。印文中的「荊王」名劉賈,本是劉邦同族,楚漢之際為漢将,随漢王劉邦輾轉征戰,屢立戰功。漢并天下後,為保有天下,漢高祖六年(公元前201年)開始去異姓王,以異姓功臣為侯,封同姓為王,其中劉賈被立為荊王,鎮淮東52城。漢高祖十一年(公元前196年)秋,淮南王黥布反叛,進攻荊王之地,荊王劉賈敗走富陵,為布軍所殺。于是高祖親征,擊破黥布。十二年(公元前195年),立沛侯劉濞為吳王,鎮荊王故地。

·獸鈕·

鈕頭雕中還有一類比較特别,是獸鈕,如龜、螭虎、獅、天祿、牛、羊等。獸鈕的雕刻精巧寫實,細緻入微,栩栩如生。而且每種變化多樣,如螭虎鈕,「形式有單螃、雙螃、三螭、五蠍乃至群螭多種,或作銜牌狀,或作頂錢狀,或作卷書狀」。此外,還有博古螃、蔓藤螭、環身螭、漢瓦螭等多種變化。

>龜鈕

漢代起官印中多用龜鈕代表職務較多的官銜,西漢時期的龜鈕多作低伏狀,到了魏晉時期,龜身隆起,四足直立,制作也更加精良。

白玉龜鈕「遼東王玺」(故宮博物院藏)

尺寸:印面2.3×2.3厘米,通高2.0厘米

質地:白玉

此印為明代托名楚漢之際封王玺印之作。龜鈕背上飾環紋,極規整有緻。龜扭首側視,神态惕惕。印材質清透亮,燦爛光輝。印文中的「遼東王」本為楚漢之際封王,名韓廣。秦末天下紛紛義舉,趙地故上谷卒史韓廣将兵北徇燕地,得到燕地貴族豪傑的擁護,自立為燕王。秦滅後,項羽居功欲自王,乃分天下,立諸将為侯王。漢元年(公元前206年),以燕王韓廣為遼東王,以臧荼為燕王,韓廣不肯遷徙遼東。秋八月,臧荼殺韓廣,并其地。

>螭虎鈕

《說文解字》雲:「螭,若龍兒黃,北方謂之地蝼。從蟲,離聲。」螭虎是石雕中最經典的題材,造型多樣,有雙螭、有母子獸等,在面相方面也相似于虎或獅,但是不同的是螭虎的尾巴多為分叉彎曲的兩條狀态。民間以其作為辟邪祥物。

壽山石雙螭紐「圓明園」玺(故宮博物院藏)

年代:清雍正

尺寸:面3.6厘米見方,通高7厘米,紐高2.5厘米

質地:壽山石

鈕式:雙螭鈕

雍正帝此玺所指圓明園專指康熙帝的賜園而言,并不包括後來并入的長春園和绮春園。

>駝鈕

駝鈕形如一卧姿駱駝,是漢至魏晉時期授予少數民族官印常見的鈕式。「俯軀跪卧,頭回縮」的雕鈕形态,一旦少數民族首領接受了這方封印,那也意味着部落即将歸順和臣服。

銅駝鈕「魏烏丸率善佰長」印(故宮博物院藏)

年代:三國·魏

尺寸:印面2.2×2.2厘米,通高2.7厘米

此印印文為漢篆字型,白文,右起順讀。此印是三國時期魏政權頒賜給東胡烏丸族下層官員的官印。

其他動物形鈕有馬鈕、羊鈕等多種,有些是頒給少數民族首傾及官員的封印,有些是私印。因在上篇中已有介紹,此篇就不多加贅述(可點選此處了解檢視上篇内容),以下介紹的是比較少見的。

>蛇鈕

蛇鈕較少見。其形象為虺蛇,是專為頒授與西南少數民族首領的官印印鈕式,因西南多蛇,故以此為特征。如雲南出土的「滇王之印」,即為蛇鈕。私印中如「趙臨」,半通印亦為蛇鈕。

銅蛇鈕「白水弋丞」印(故宮博物院藏)

尺寸:印面邊長2.5厘米,印台厚0.6厘米

鈕式:蛇鈕

此印印面有陰線十字界格。印文保留有秦篆風格,白文,兩豎行排列,右上起順讀「白水弋丞」四字。此印是武帝太初元年(公元前104年)以前之官印,尚有秦官印遺風。

>蛙鈕

蛙鈕鈕形呈蛙伏望狀,此種鈕僅見于漢私印。如「王遂」印鈕,可見其概貌。

印面:王遂

(因未能在官方管道找到蛙鈕的實物圖像,故暫時以上圖代替,圖檔源自網絡,若侵權請聯系删除)

>魚鈕

魚鈕傳世不多見,漢初「泰倉」半通官印有之。東漢私印「史少齒」,亦為魚鈕。

魚與「餘」是同音,自古就有招财、擋災、避禍之含義,寄托年年有餘之美好祝願。

這一類中,小編特别想介紹的是螭吻鈕。螭吻,為龍與魚所生,排行老九。自古以來常被佛家視為護法,有驅兇辟邪的作用。

「景巷令印」魚鈕銅印(西漢南越王博物館藏)

年代:漢

鈕式:魚鈕

「景巷令印」魚鈕銅印,在南越王墓前室出土。據發掘報告考證,景通影,與永同音通假,故「景巷令」即「永巷令」。永巷令通常以宦官充任,其職掌據《漢官儀》記載,為「掌宮婢侍使」。

魚鈕印章在秦時已經存在,目前已知的銅質魚鈕官印共13枚,總的來說,魚鈕官印具有時代上的階段性與明顯的區域性,甚至可判定為南越國官印的特征,說明南越國官印體系沿用秦制。而在這一體系中,魚鈕官印為最低一級鈕式等級。

(圖文資料來自西漢南越王博物館官方微網誌)

>辟邪鈕

辟邪有除邪惡之意,古代多作鎮獸用,形象略近于獅,而張嘴露齒,威嚴莊重。傳世作品中僅見于私印中,如「劉永信印」之鈕即為辟邪鈕。

青玉辟邪鈕「安武君」印(故宮博物院藏)

尺寸:印面2.8×2.7厘米,通高3.4厘米

鈕式:辟邪鈕

此印為明代托名秦漢之際封君玺印之作,青玉質地,辟邪鈕,印面有陰線邊欄,印文字型為篆書,右上起順讀「安武君」三字。印鈕為神獸辟邪,瞠目呲口,踞地扭身,動感強烈,印材色青有斑。印文中的「安武君」本為秦漢之際的封君,得此封号者有兩人。一為秦相趙高。《史記·秦始皇本紀》載:「二世皇帝享國三年。葬宜春。趙高為丞相安武侯。」另一為劉邦。《史記·绛侯周勃世家》:「楚懷王封沛公号安武侯,為砀郡長。」

薄意雕

薄意雕,其實也是屬于淺浮雕,這種特殊的雕刻手法融合中國繪畫的構圖、用筆和意境,題材豐富,人物、花鳥、曆史典故、吉祥圖案等均成為雕刻家們施藝的題材。薄意雕刻較淺、刀法簡潔、含蓄渾脫,利用石材形狀、色彩,并能化腐朽雜質、裂格為神奇,表達作品的深遠意境,受到文人雅士的推崇,成為清朝以來印鈕雕刻的一大形式。

昌化石雕荷塘小景「乾隆宸翰」玺(故宮博物院藏)

年代:清乾隆

尺寸:面8.4厘米見方,通高15.2厘米

質地:昌化雞血石

鈕式:薄意

此玺用昌化雞血石刻治,印石雞血雖然不多,隻絲絲縷縷散布于頂端,但質地卻極溫潤,近似于牛角凍。雕刻者依據材質表面不同的色彩巧妙構思,精心布局,将荷葉、鶴、鴛鴦、遊魚、蜻蜓等自然之物雕刻其上,細膩精微,形象傳神,被人喻為「巨靈妙手,小幅丹青」,達到了相當高的藝術水準,是乾隆帝寶玺中雕制最為精美者之一。

其他類型的印鈕

器物形鈕。包括亭鈕、環鈕、帶鈎鈕、柱鈕等,多見于私印。

銅柱鈕「首領」印(故宮博物院藏)

年代:西夏

尺寸:印面5.5×5.5厘米,通高5.3厘米

鈕式:柱鈕

鈕形近似方柱體,柱上有小孔可以穿绶帶,戰國時已有之,漢魏沿用。此方印文為西夏文字,釋為「首領」。印鈕的兩側往往刻有成列的西夏文,釋印文内容及執掌者,目的是加強對官印的使用與管理。西夏印章遺物中私印較少見,應與其民族的社會狀況有關。西夏官印是中國印章史中的一個重要環節。

觽鈕。觽(音希),形曲而有尖錐,佩飾之物,用以解繩結,以象牙為之,先秦和漢代,以觽為印鈕,實為友善攜帶,一物二用也。

觽 古代解衣結的工具

印面:日利

(因未能在官方管道找到觽鈕的實物圖像,故暫時以上圖代替,圖檔源自網絡,若有侵權請聯系删除)

兩面印及多面印。均見于私印,兩面印中間多有孔,又稱穿帶印。五面印出現于戰國及秦漢時期,魏晉時期盛行六面印。

銅蹴鞠圖案印(故宮博物院藏)

尺寸:印面1.6×1.6厘米,印體厚0.5厘米

鈕式:兩面印

此印一面凹鑄圖案,表現兩人對面站立,各用足面颠球,進行比賽。另一面為百戲圖案,形象較粗略,大約為傘下兩人相背而坐。「蹴」指用腳踢或颠動物品,「鞠」指有填充物的皮球。蹴鞠作為我國古老的足球運動屢見于曆代史籍。擊劍、射獵、賽馬、蹴鞠在漢代皆為主要運動項目,極具競争性。

獨孤信多面體煤精組印(陝西曆史博物館藏)

年代:南北朝

尺寸:邊長2厘米,通體高4.5厘米、寬4.35厘米,重75.7克

質地:煤精石(煤精也稱煤玉,是褐煤的一種變種,以低等植物為主,也有部分高等植物遺體組成的腐植腐泥混合煤。)

鈕式:多面印

此印呈八棱多面體,一共有26個面,是目前出土的唯一多達26面的印,其中有18個正方形面,8個三角形面,共計刻有47個字。

這枚印章的主人是西魏八柱國之一、鮮卑族上層人物獨孤信。此印印文的内容可分為三大類:公文用印,如「大都督印」、「大司馬印」、「柱國之印」、「令」、「密」等;上書用印,如「臣信上疏」、「臣信上章」等;書簡用印,如「獨孤信白書」、「信啟事」等。多面體印章使得這位身兼數職的獨孤信使用起來十分友善。

獨孤信被戲稱為「史上第一老丈人」,因為他的七個女兒均與當時的豪門貴族聯姻,其中,有三個女兒成為了皇後,大女兒嫁給了北周的明帝,成為周明敬後;七女兒嫁給了隋開國皇帝楊堅,是曆史上以嫉妒著稱的隋文獻後;四女兒嫁給了唐代開國皇帝李淵的父親,為唐元貞皇後,是以,他作了連續三個朝代的國丈或太上國丈。

套印。出現于漢盛行于魏晉,特别是到了晉代有三套印,充分展現出精湛的工藝技巧。

銅套印(徐州博物館藏)

尺寸:通高1.7厘米,印面邊長1.8×1.8厘米;通高1厘米,印面邊長1.3×1.3厘米

鈕式:套印

此印由兩枚印章套盒而成,兩印均為方形印台,外印為獸鈕,内印橋鈕。印面均刻篆書,外印為「骐無猥」,内印為「榬少君印」。

印 绶

印绶指的是專門用來系印章的有顔色的絲帶。官印當中系印的绶帶不僅僅是實用性的,它還有表示官員等級的功能。早在先秦,各國官印中已形成了一定規矩的印绶佩帶制度,秦統一以後制定了系統的官印制度,到了漢代,官印體制進一步完善。

在《漢書》、《史記》中多次提到了印章以及印绶的使用制度,在《漢官儀》中記錄的印绶名目也非常多,如銀印青绶是史大夫佩制,一般而言,凡二千石以上的爵秩皆銀印青绶,六百石以上的官員則皆銅印墨绶,二百石以上皆銅印黃绶等。《後漢書·輿服下》對印绶佩帶的規定有詳細記載:

由此可見,當時的人們不僅可以通過官員所佩印章的大小、使用材料、印鈕的款式來辨識佩帶者的官階,還能通過系在印章上的印绶的顔色去确定身份。