雍正要孫嘉誠去求雨,正如他所說的他,他要的是“人心”。

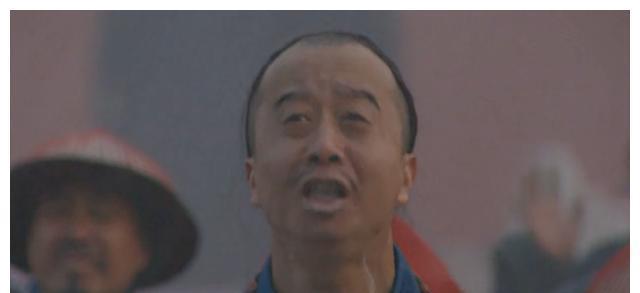

年羹堯西北平叛歸來,縱使年羹堯有天大的功勞,但是其居功自傲、目無君主、結黨營私的行為已經引得了朝堂上的普遍不滿,孫嘉誠就是其中的一位。不同于其他官員的敢怒不敢言,孫嘉誠可謂是不畏強權、正言直谏,當着雍正面彈劾年羹堯,并且用“京師久旱必然是朝中有奸臣”的觀點來批判年羹堯。于是乎,雍正要孫嘉誠去午門外求雨,以辯忠奸。

實際上,此時的雍正陷入了一個兩難的境地之中。

一方面,年羹堯功勞太大了,不僅是平定了叛亂安穩了政局,更是穩固了自己的皇位,但是此時的年羹堯也确實做的有些過分,然而此時雍正對不能對年羹堯有任何的負面指責,因而現在的雍正是非常需要年羹堯的。

另一方面,年羹堯已經引起了衆怒,朝堂之上大部分官員或明或暗都表達了對于年羹堯的極度不滿,如果雍正沒有表示,則意味着要寒了百官的心。

在這種情況下,雍正自己不去判斷和評判,而是将此交給老天爺來評判,這樣無論結果如何,雍正都會有話說,更重要的是,不管會不會下雨,一切都是天意,至少可以幫助雍正把此時的輿論風波渡過去,不至于讓其陷入輿論的被動之中。

因而,雍正這才決定讓孫嘉誠去求雨。

其實,雍正名義上是讓孫嘉誠求雨,實際上,這也是在給年羹堯一個莫大的警告。

此時的雍正,面對孫嘉誠彈劾年羹堯,沒有任何表示,或者直接處罰了孫嘉誠,這個時候的年羹堯便可完全放心了,因為雍正這樣做就表明了雍正對其的絕對信任和支援,其在雍正心中的地位也是無法撼動的。

可正是雍正非但沒有處罰孫嘉誠,而是讓孫嘉誠去求雨,此就證明了年羹堯在雍正心中的地位已經是大打折扣了,雍正已經對于年羹堯出現了不滿和憤恨。

年羹堯西北平叛立下大功,雍正稱年羹堯為自己的“恩人”,并願與其成為“千古君臣榜樣”,在這樣的恩寵下,年羹堯便開始飄飄然了,真的就把自己的當成了是雍正的“恩人”,也就此開始居功自傲的作死程序,什麼“隻知将令而不知有皇上”的話都能說得出來,可見年羹堯已經猖狂到了什麼程度。

其實孫嘉誠的彈劾正好說到了雍正的心裡,隻是雍正此時此刻沒有辦法去處理年羹堯,而雍正隻能借安排孫嘉誠去求雨的方式給年羹堯提個醒,同時也是給年羹堯的一個警告,隻是年羹堯到死都沒有明白雍正的這層意思罷了。

不管是孫嘉誠有沒有求到雨,雍正都不會處罰孫嘉誠。

如果孫嘉誠求到了雨,既說明孫嘉誠所彈劾年羹堯的内容确鑿屬實,就連老天爺都看不下去了,雍正自然而然的無法處置孫嘉誠,将偏袒年羹堯的行為做的太明顯了,以此按下不表,為之後處理年羹堯留下一個伏筆。

如果孫嘉誠求不到雨,則說明孫嘉誠及朝堂之上百官對于年羹堯的參劾,并不能成“朝中有奸臣”的證明,進而可以順利化解這場輿論的危機,暫時的維系住自己和年羹堯之間的良好關系,同時也能暫時平複一下百官的心情。

是以,讓孫嘉誠去求雨,不管結果如何,孫嘉誠都不會受到處罰,他隻是雍正在與年羹堯博弈中的一顆棋子,隻是孫嘉誠最終還是為年羹堯所殺,讓人為他的悲慘結局不免感到一些唏噓吧。