雲山蒼蒼,江水泱泱,先生之風,山高水長。

——範仲淹

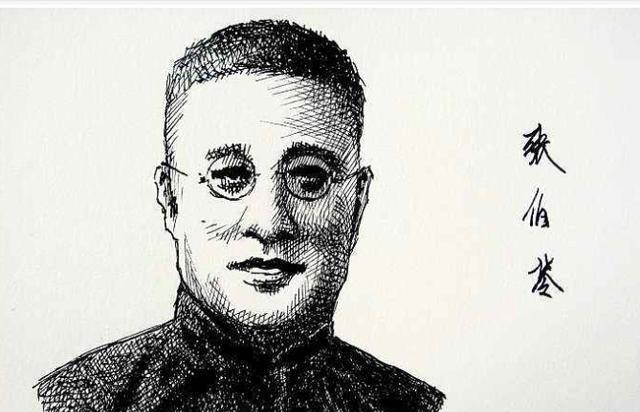

張伯苓(1876——1951),名壽春。早年曾在北洋水師學堂學習航海。甲午大海戰後,他所在的北洋水師全軍覆沒。

從海軍退役後,張伯苓認定,隻有從教育入手,造就新式人才,中國方能圖存。恰巧,他遇到了生命中的貴人嚴範孫——他是當地名流,不但廣有家資,在政商兩界人脈頗多。他首先邀請張伯苓到嚴氏家塾任教。後來,一位叫王奎章的鹽商,也出面聘請他為王氏家館的學生教授科學知識。就這樣,張伯苓來玩于嚴、王兩館,誨人不倦。

甲午戰争的失敗,讓張伯苓思考,日本以區區彈丸之地,如何成為世界列強,大敗偌大的清帝國?他決定利用暑假,去日本考察,回國後,他感慨地說:''考察數日,知彼邦富強,教育振興為主因。欲救中國,必須從教育着手,欲使教育完善,必須有一正式學校組織。''

在嚴、王兩家的支援下,1904年,私立敬業中學堂正式成立,這座學校成為張伯苓正式投身教育事業的開端。辦學幾年,随着學生人數的增加,校舍不夠用了。這時,一位叫鄭菊茹的士紳主動将自己城南水閘旁一塊十餘畝的土地捐出,作為辦學之用。在此地,張伯苓興辦了南開中學。

到了1917年,南開中學堂已有上千名學生,為了進一步創辦高等教育,他在赴美考察教育歸來後,又雷厲風行地投入到籌備南開大學的工作中:包括籌款、規劃校園、聘請師資、購入儀器裝置等具體事務,皆由他一手操辦。為了籌措經費,他不惜化緣辦學,奔走于京津兩地,籌得大筆募捐,自己卻舍不得花一文錢;張伯苓深知人才的重要,早在美國研修期間,就十分注重物色優秀學者,是以不少留學生歸國後,選擇在南開任教;當時,私立大學一般隻有文、法兩科,因為這樣能節省辦學經費。張伯苓認為這樣無法培養實用人才,就增設商、理兩科如此''可緻實用之效。''

興辦了南開大學的張伯苓,沒有停下追求的腳步。1923年,南開女中建立;1928年,他又設立了南開國小;1927年,創辦南開經濟研究所與滿蒙研究會;1929年,成立了應用化學研究所。自此,一個完整的教育體系形成。他是以被人尊稱為''南開先生''。

正在他準備為國家培養更多人才時,華北事變的發生,讓天津的形勢日趨緊張。他赴重慶考察,決定在沙坪壩重建中學。

1937年7月,天津陷入戰火,南開被飛機轟炸,一時間,煙雲蔽日遮天,張伯苓半生心血,幾乎化為烏有。次日,蔣介石約見張伯苓,他卻表示:''南開已被日軍燒掉了。我幾十年的努力都完了。但是隻要國家有辦法,能打下去,我頭一個舉手贊成。隻要國家有辦法,南開算什麼?打完了仗,再建一個南開。''

全面抗戰爆發後,南開大學又與清華、北大兩所學校合并為國立西南聯合大學。

1948年,在目睹南京政府的黑暗腐朽後,張伯苓以''體弱需要靜養''為由,離開了南京考試院。1951年2月,因突發腦溢血,張伯苓于天津病逝。

張伯苓一生桃李滿天下,文學家曹禺、實體學家吳大猷、醫學家吳階平外都是南開校友。

但還有一人,雖從沒有在南開上過一天學,卻視張伯苓為恩師,他就是張學良。年1916年10月,張伯苓應邀到沈陽演講,他的第一句話是''中國不亡吾輩在'',這句話深深震撼了年僅16歲的張學良。

接任奉軍少帥後,張學良欲請其擔任天津市長,張伯苓志不在從政,婉拒了張學良的好意。但為了揭露日本侵略東北的野心,專門成立了''滿蒙研究會''。此後,張學良創辦了東北大學,自任校長,但苦于沒有得力助手。張伯苓推薦門生甯恩承做秘書長,自己也多次赴沈陽,幫助制定建設方案。西安事變後,宋子文、宋美齡知道他是能影響張學良的人物,是以央求他親筆寫信給張學良。可以說,西安事變得以和平解決,其中也有張伯苓先生的貢獻。