人之初,性本善。無論是古代還是近代,中國人的骨子裡就是善良的,可能或多或少有一些壞人,但大部分人都是善良的,今天所說的這個故事就是在抗日戰争勝利後,一位老漢收留了一位日本兵的故事。

有的人就會覺得,抗日戰争剛剛結束,怎麼可能會有人收留日本人。是啊,當時的中國百姓對日本軍人是非常憎恨的,因為他們在中國可以說是無惡不作,對老百姓的身體以及心理造成了巨大的創傷,但這個故事是真實存在的。

那是在1946年,那個時候日本方面投降并沒有多久 遠在中國河南的一個小村莊裡,有一位戰後留下來的日本兵,因為當時日本的投降非常倉促,大部隊也自身難保,留下這名日本兵也實屬正常。

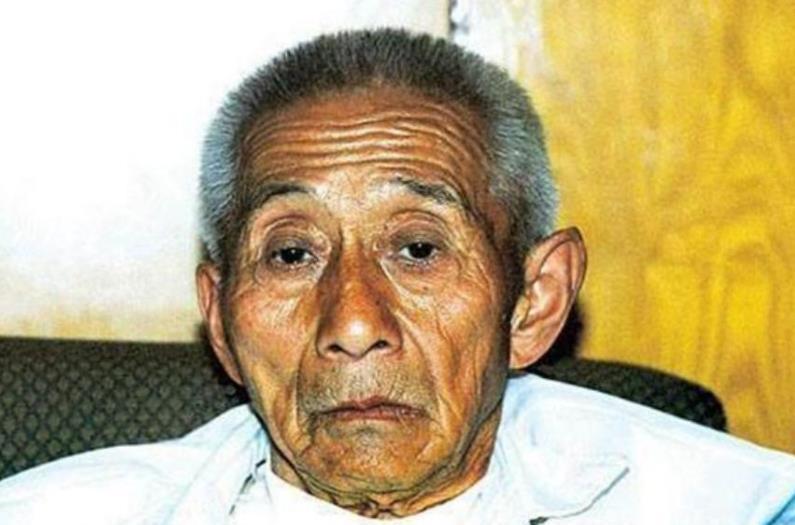

在村子裡面,這名日本兵渾身髒兮兮,看上去年紀也不大,他也不懂村子裡的百姓在說些什麼,隻能看出來這些百姓對他的态度都很不好,有一位名叫孫邦俊的農民出現在了這些百姓之中,孫邦俊看着這個日本兵,感覺他非常可憐,但想到日本人在中國的所作所為,歎了口氣就準備離開。

沒想到的是,這個日本兵看到孫邦俊之後,嘴裡也不知道在說着什麼,一會摸着自己的肚子,孫邦俊明白這是想讓自己幫助他,孫邦俊雖然也很想幫助可憐的日本兵,但因為家裡也非常貧窮有心無力,但是看着這個日本兵可憐的樣子,孫邦俊也不知道在想些什麼,将他帶回了家。

這下小小的村子瞬間炸開了鍋,每個人都知道孫邦俊收留了這個日本兵,但是村民們都不了解孫邦俊的做法,明明日本人是侵略者,為什麼要幫助他,對孫邦俊也議論紛紛,更有甚者當面辱罵孫邦俊。

但畢竟是一個村子的,擡頭不見低頭見,很快,村民也漸漸接受了這個日本兵的存在,但這個日本兵的身上是有傷的,為了救治這個日本兵,孫邦俊幾乎花了所有的錢,但孫邦俊從未叫過苦,因為他覺得這是他自己的選擇。

而村子裡面的村民本性也是善良的,他們也知道孫邦俊的難處,經常資助他們,因為這個日本兵在家什麼事也幹不好,因為戰争,他的腦子受到了一定的創傷,孫邦俊與自己的兒子就開始了對這個日本兵的照顧。

好在呆在中國,這個日本兵也學會了一定的中國話,能夠與他們進行正常的交流,直到孫邦俊死的時候,孫邦俊還交待自己的兒子要好好照顧這個頭腦不清楚的日本兵,而孫邦俊的兒子孫保傑也沒有辜負父親的遺願,即使日子再苦也未曾放棄過這個日本兵。

正所謂沒有永遠的敵人,當中國為了發展開始與日本漸漸地進行文化交流的時候,孫保傑知道他的機會來了,因為他的父親曾經叮囑過他一定要找到這個日本兵的家人,很快孫保傑聯系到了政府,日本使團也将這個日本兵接了回去,這個時候的孫保傑已經扶養了這個日本兵四十七年。

在經過了長時間的調查篩選,日本使團找到了這個日本兵的家人朋友,當這個日本兵回到家鄉之後才得知他的真實姓名是石田。

原來,石田的家境是非常富有的,當時在戰争爆發後,由于日本政府的侵略心理非常嚴重,萬般無奈之下,石田跟随部隊來到了中國,在中國,石田看到了中國老百姓的慘狀,并且懷疑自己的做法究竟是否正确。

但在龐大的戰争下,石田的做法與反抗也是微乎其微的,在戰争快結束的時候,石田受了重傷,與撤退的大部隊分離了,而當時由于日本撤退的人數衆多,自然也忽略了石田的存在,這才有了前面石田流落到一個小村莊的故事。

石田的家人都以為他在戰争中去世了,曾經一度悲傷無比,現在得知石田竟然被中國人一直扶養着,非常敬佩中國人的善良與慷慨,而接濟石田的孫保傑與去世的父親,看見石田回到了家鄉,想必也是非常欣慰的。

結語:石田回到自己的家庭後,日本政府與日本群眾也知道了這一事件,日本政府也對孫保傑的家鄉進行了捐助,更是給孫保傑了一筆巨額獎金,但純樸的孫保傑并不在意這些,他将這些獎金捐給了政府,希望政府能夠用到刀刃上。

孫保傑一家的做法是善良的,在戰争下,沒有一個人能夠幸免,即使是面對曾經對我們有殘暴行為的日本軍人,孫保傑一家人仍然能夠做到善良對待,這種精神是難能可貴的。