今天,是錢學森誕辰110周年。錢學森是中國航天事業創始者、“兩彈一星”功勳獎章獲得者,被譽為“中國航天之父”。就在前天,神舟十三号航天員乘組在中國空間站裡,為全國青少年帶來了精彩的“天宮課堂”,為許多孩子注入了“成為航天員”的夢想。而“航天員”這個稱呼,最早正是錢學森命名的。

上世紀60年代以前,國内把航天器在大氣層以外的航行、探測等活動,稱之為“宇宙航行”,簡稱“宇航”。曾有人想将“宇宙航行”合在“航空”裡,錢學森并不贊同:“航空是在空氣裡飛,火箭已經在空氣上面了,怎麼還能叫航空呢?”

1964年,錢學森在給《航空知識》第1期寫的《祝<航空知識>複刊》一文中提到,大氣層内的航行是“航空”,而大氣層外的航行是“航空間”。不過,根據人類科技的發展水準,錢學森也意識到,在相當長的時間内,人類的空間活動隻能局限在太陽系内,“宇宙航行”不免誇大。

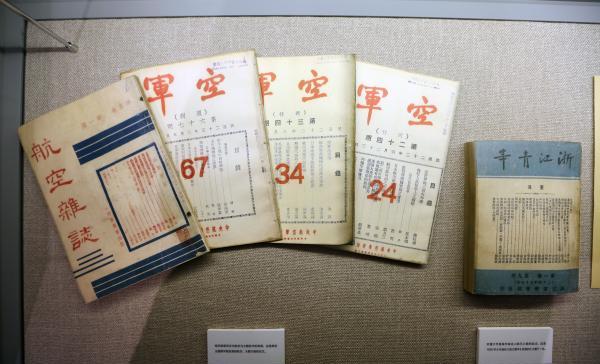

錢學森出國留學前發表的火箭方面的論文

經過多方面綜合考慮,1967年9月11日,錢學森在傳回式衛星方案論證會開幕式的講話中,首次提出了“航天”一詞。

據錢學森解釋,自己最初是從毛澤東詩句“巡天遙看一千河”中得到啟示。“人類在地球大氣層之内的飛行,叫作‘航空’,在地球大氣層之外的飛行稱為‘航天’。将來飛出太陽系到其他恒星的航行,可以稱為‘航宇’。”

即,“航空”的範圍是大氣層内,“航天”的範圍是大氣層外到太陽系,“航宇”的範圍是太陽系外。

1970年7月14日,中央準許“即着手載人飛船的研制工作,并開始選拔、訓練航天員”。當時,國外一般将航天員稱作“太空人”或者“宇航員”。錢學森說:“我們還是叫‘航天員’好。因為我們有天、海、空的領域劃分,這樣稱呼比較規範。”是以,我國一直延續“航天員”這個稱呼。

錢學森在給同學們解答問題

他還專門下了定義:“航天員”是指駕駛載人航天器和從事與太空飛行任務直接有關的各項工作的人員。它既與航天地面從業人員相差別,也與乘坐航天器進入太空的其他人員相差別,就像飛行員與航空地勤人員、乘客相差別一樣。

事實證明,“航天員”這個稱呼不僅符合我國載人航天事業的具體情況,更加符合漢語習慣。

并且,中國航天員有自己的專屬英語單詞——Taikonaut。

作為僅有的三個獨立載人航天國家,中國、俄羅斯和美國的航天員稱呼各不相同。

俄羅斯宇航員被稱為Cosmonauts,這個詞源于俄語中的“宇宙”一詞。

美國或其他國家的宇航員名稱一般是Astronauts,意思與Cosmonaut并無本質差別,後來演變為宇航員群體在國際上較為廣泛使用的稱呼。

航天英雄楊利偉傳回北京

2003年,楊利偉完成我國首次載人航天飛行任務後,Taikonaut一詞進入大衆視野,詞根taiko出自“太空”的拼音。随着中國航天事業的發展,外媒也逐漸開始使用Taikonaut來稱呼中國航天員。目前,該詞也被牛津詞典收錄,意思為Chinese astronaut(中國航天員)。

今年6月18日,在“把青春華章寫在祖國大地上”網絡主題宣傳啟動儀式上,楊利偉表示:“國際上管航天員叫Astronaut,但我們成功創造了一個新的詞,我們把中國的航天員叫Taikonaut!”

錢學森在上海出生,在上海讀大學,在上海,有很多和他有關的人與物。在航天方面,上海航天技術研究院所屬的中國航天科技集團,其前身就是國防部第五研究院,錢學森是首任院長。

周恩來簽署的任命錢學森為國防部第五研究院院長的任命書

近日,上海航天技術研究院及下轄各機關也以多種形式緬懷錢老。上海航天技術研究院參與了上海交通大學紀念錢學森同志誕辰110周年座談會、“又見錢學森——紀念錢學森誕辰110周年專題展”開幕式、紀念錢學森誕辰110周年系列新書首發式以及文物捐贈儀式等多個活動;上海航天806所舉辦了傳承錢學森精神系列活動,特邀老專家為青年帶來了“傳承錢老精神,勇擔強國使命”主題座談活動,806所各支部還開展了“薪火相傳,繼往開來”主題黨日活動,重遊806所湖州基地液體試車台舊址,緬懷錢學森等老一輩航天人。

欄目主編:李晔 文字編輯:俱鶴飛

來源:作者:俱鶴飛