今天,是钱学森诞辰110周年。钱学森是中国航天事业奠基人、“两弹一星”功勋奖章获得者,被誉为“中国航天之父”。就在前天,神舟十三号航天员乘组在中国空间站里,为全国青少年带来了精彩的“天宫课堂”,为许多孩子注入了“成为航天员”的梦想。而“航天员”这个称呼,最早正是钱学森命名的。

上世纪60年代以前,国内把航天器在大气层以外的航行、探测等活动,称之为“宇宙航行”,简称“宇航”。曾有人想将“宇宙航行”合在“航空”里,钱学森并不赞同:“航空是在空气里飞,火箭已经在空气上面了,怎么还能叫航空呢?”

1964年,钱学森在给《航空知识》第1期写的《祝<航空知识>复刊》一文中提到,大气层内的航行是“航空”,而大气层外的航行是“航空间”。不过,根据人类科技的发展水平,钱学森也意识到,在相当长的时间内,人类的空间活动只能局限在太阳系内,“宇宙航行”不免夸大。

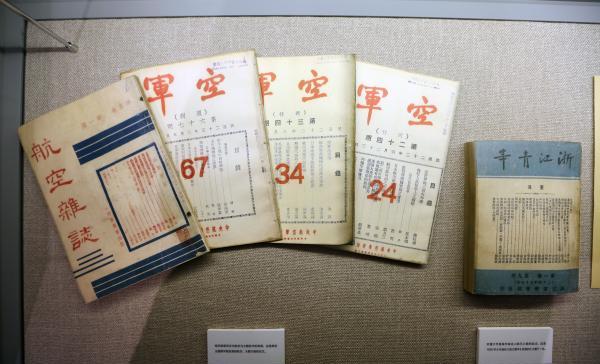

钱学森出国留学前发表的火箭方面的论文

经过多方面综合考虑,1967年9月11日,钱学森在返回式卫星方案论证会开幕式的讲话中,首次提出了“航天”一词。

据钱学森解释,自己最初是从毛泽东诗句“巡天遥看一千河”中得到启示。“人类在地球大气层之内的飞行,叫作‘航空’,在地球大气层之外的飞行称为‘航天’。将来飞出太阳系到其他恒星的航行,可以称为‘航宇’。”

即,“航空”的范围是大气层内,“航天”的范围是大气层外到太阳系,“航宇”的范围是太阳系外。

1970年7月14日,中央批准“即着手载人飞船的研制工作,并开始选拔、训练航天员”。当时,国外一般将航天员称作“太空人”或者“宇航员”。钱学森说:“我们还是叫‘航天员’好。因为我们有天、海、空的领域划分,这样称呼比较规范。”因此,我国一直延续“航天员”这个称呼。

钱学森在给同学们解答问题

他还专门下了定义:“航天员”是指驾驶载人航天器和从事与太空飞行任务直接有关的各项工作的人员。它既与航天地面工作人员相区别,也与乘坐航天器进入太空的其他人员相区别,就像飞行员与航空地勤人员、乘客相区别一样。

事实证明,“航天员”这个称呼不仅符合我国载人航天事业的具体情况,更加符合汉语习惯。

并且,中国航天员有自己的专属英语单词——Taikonaut。

作为仅有的三个独立载人航天国家,中国、俄罗斯和美国的航天员称呼各不相同。

俄罗斯宇航员被称为Cosmonauts,这个词源于俄语中的“宇宙”一词。

美国或其他国家的宇航员名称一般是Astronauts,意思与Cosmonaut并无本质区别,后来演变为宇航员群体在国际上较为广泛使用的称呼。

航天英雄杨利伟返回北京

2003年,杨利伟完成我国首次载人航天飞行任务后,Taikonaut一词进入大众视野,词根taiko出自“太空”的拼音。随着中国航天事业的发展,外媒也逐渐开始使用Taikonaut来称呼中国航天员。目前,该词也被牛津词典收录,意思为Chinese astronaut(中国航天员)。

今年6月18日,在“把青春华章写在祖国大地上”网络主题宣传启动仪式上,杨利伟表示:“国际上管航天员叫Astronaut,但我们成功创造了一个新的词,我们把中国的航天员叫Taikonaut!”

钱学森在上海出生,在上海读大学,在上海,有很多和他有关的人与物。在航天方面,上海航天技术研究院所属的中国航天科技集团,其前身就是国防部第五研究院,钱学森是首任院长。

周恩来签署的任命钱学森为国防部第五研究院院长的任命书

近日,上海航天技术研究院及下辖各单位也以多种形式缅怀钱老。上海航天技术研究院参与了上海交通大学纪念钱学森同志诞辰110周年座谈会、“又见钱学森——纪念钱学森诞辰110周年专题展”开幕式、纪念钱学森诞辰110周年系列新书首发式以及文物捐赠仪式等多个活动;上海航天806所举办了传承钱学森精神系列活动,特邀老专家为青年带来了“传承钱老精神,勇担强国使命”主题座谈活动,806所各支部还开展了“薪火相传,继往开来”主题党日活动,重游806所湖州基地液体试车台旧址,缅怀钱学森等老一辈航天人。

栏目主编:李晔 文字编辑:俱鹤飞

来源:作者:俱鹤飞