落拓豪放吳敬梓,是我初冬的隐痛

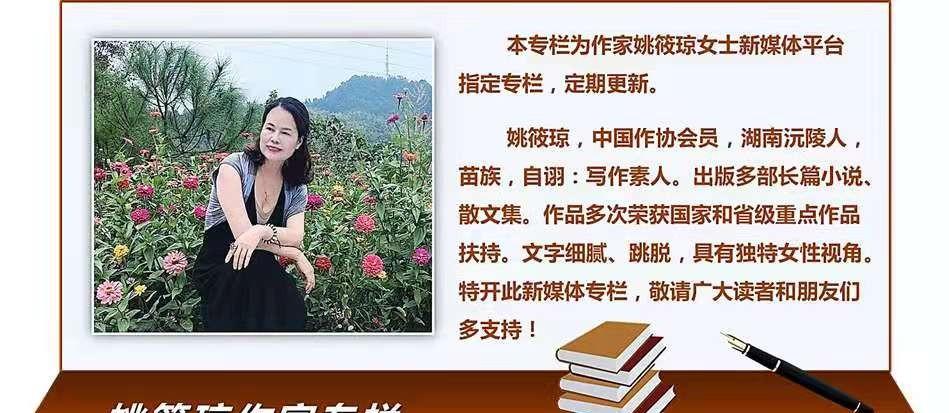

文 / 姚筱瓊

南京的初冬,秦淮河與青溪兩岸,依然有着楊柳依依,花色灼灼的繁盛。隻是這種繁盛掩蓋着不為人知的衰頹,要用心觀察體會,才能看到偶爾離枝的一片柳葉,自是完全失卻了水分,輕飄飄落在水面,無聲無息。

從桃葉渡一路走來,不知不覺走到吳敬梓故居。

吳敬梓故居坐落于青溪和秦淮河交彙處,與桃葉古渡相連,占地八百平方米,呈長方形,是1997年複建的。

一幢青牆黛瓦的房子和一座精美的石牌坊掩映在茂林修竹之中,構成一個極具江南園林藝術特色的民居形式。南半部分為古桃葉渡,北半部分是吳敬梓故居建築群,洗硯池後為文木亭,文木亭以北為碑廊,展現吳敬梓有代表性的生活片斷的名家繪畫,碑廊前,豎有一尊用花崗石雕刻的吳敬梓立像。

吳敬梓是安徽全椒縣人,因老家有文木山房而自稱文木老人。

和曹雪芹一樣,早年也是官僚大戶人家子孫,後來混成個窮作家。他的代表作有《儒林外史》,《文木山房詩文集》等。

吳敬梓移居南京秦淮河畔之後,一度成為文壇盟主。對此,我的感慨是:一個天性豪放的人,最适合做文人領袖。

我能想象,他家就在水邊,夏天的時候,古樹成蔭,修竹茂密,那井台旁、涼亭上、渡口邊,到處是三三兩兩吟詩作對的人,大多喝得七葷八素,東倒西歪,一個個說着好聽的吳侬越語,巴巴地在那談古論今,風流倜傥。

行道兩旁的各色花卉次第開放,尤其是幾棵巨大的老槐樹,蓬蓬飛穗的槐花開成一堆白雪,連風和空氣也被染上花香。他家窮,但那時還不至于揭不開鍋,家裡除了續妻葉氏,還請了一個會駕船、會幹雜活的老倌子。老倌子其實也不算很老,五六十上下吧,是老家帶過來的親戚,鳏夫。

這天他受葉夫人指派,拿一根帶鐵鈎的長竹篙,勾那枝頭上長串長串的花穗,一次勾了莫約三簸箕,滾水燙過,拿到河水裡浸泡,瀝幹備用。葉氏在和面擀餃子皮,說不得,他家一日三餐隻供得起槐花餡素餃子了。

這個敗家子,幹什麼不行,非要寫詩、寫小說,還日日招蜂引蝶似的招徕一幫幫酸腐狷狂的窮文人,他爹吳雯延活活被氣死,死前留給他一句話:敏軒,為父雖為你留下萬貫家财(兩萬兩銀子),但你終究難逃窮困潦倒的命數……你呀,太能作了。

父親去世吳敬梓才22歲,當真是放浪不羁,敢折騰,玩命折騰。放着家族内部的财産和權力激烈争鬥不管,在經曆了一場場腥風血雨的變故之後,不思追悔和警醒,反而變得更加心灰意冷,消極厭世和揮金如土。

這個既聰明,又大方的縱酒之人,不僅不善持家,還遇貧即施,家産幾乎被他散盡。本來他還有機會官場崛起的,可他無意功名,安徽巡撫推薦他應博學鴻詞考試,他竟裝病不去,聲稱自己深惡官場,平生最讨厭官場虛僞的人際關系。

後為文壇盟主,又撺掇一班文人在雨花山麓集資興建先賢祠,錢不夠,連自己最後居住的房子都賣掉了,一貧如洗,斷糧斷炊,五十三歲醉酒而亡,客死他鄉。

我在吳敬梓紀念館看見一座雕塑,很像他醉酒後恣意踉跄的樣子。那個背影已經很蒼老了,但他當時才三十多歲,不到四十歲。

我在他的銅像背後徘徊良久,仿若看到他宿醉之後經過那口水井,用吊桶打水喝,無奈顫抖的手摸不着繩子,最後因無力,吊桶落入井中,發出一聲空寂回響,悠長至今。

這個日日醉酒的人,一部《儒林外史》,寫了二十年,如果拿到現在,恐怕連南京市作協會員都混不上,更别想充當作協老大、文人領袖了。除了仗義疏财這一點,他哪裡有做盟主的樣子了?不過他用工筆寫南京,倒真一絲不苟。

“話說南京城裡,每年四月半後,秦淮景緻,漸漸好了。那外江的船,都有下掉了樓子,換上涼蓬,撐了進來。船艙中間,放着一張小方金漆桌子,桌上擺着宜興砂壺,極細的成窯、宣窯杯子,烹的上好的雨水毛尖茶。”

“到天色晚了,每船兩盞明角燈,一來一往,映着河裡,上下明亮。自文德橋至利涉橋、東水關,夜夜笙歌不絕。又有那些遊人買了水老鼠花在河裡放。那水花直站在河裡,放出來,就和一樹梨花一般,每夜直到四更時才歇。”

讀吳敬梓的文字,有種說不出的滄桑感。

此時在南京,他已經窮到靠賣文為生了。曾經體驗過的錦衣玉食,盟主地位,都成過眼煙雲。他的社會身份到秀才為止,博學鴻詞考試,他也推掉了。若是填寫檔案,估計也隻能填個“高中”。但可以看出,他從不後悔自己的選擇。

“看着你們這樣歡樂無憂,我隻有含着眼淚微笑。”到了窮途末路,他反而始終是微笑的。

他不僅在秦淮河對着河水笑,還對着屋前屋後的青竹笑。青竹禦風,發出飒飒笑聲,他隻喝了幾口酒,也會發出同樣笑聲。畢竟,笑也是窮,不笑也是窮。笑也是死,不笑也是死。

“轉眼長夏已過,又是新秋,清風戒寒,那秦淮河另是一番景緻。滿城的人都叫了船,請了大和尚在船上懸挂佛像,鋪設經壇,從西水關起,一路施食到進香河。十裡之内,降真香燒的有如煙霧溟蒙。

那鼓钹梵呗之聲,不絕于耳。到晚,做的極精緻的蓮花燈,點起來浮在水面上……從大中橋到清涼山,一條街有七八裡路,點得像一條銀龍,一夜的亮,香煙不絕,大風也吹不熄。傾城士女都出來燒香看會。”

吳敬梓在南京,住的是秦淮河邊的河房。秦淮河在大江大河面前隻是一條小水溝而已,并且,這水溝現在由于污染,已經有些發臭了,但當時它在吳敬梓的眼裡,是美麗的。在他筆下,也是美麗的。不僅僅隻是美麗,而且是用來指代整個南京的人文情懷。

據說,如今的吳敬梓紀念館,是從别的地方搬到現在這個離桃葉渡不遠的河邊。我個人也覺得,這個地方更适合做他的紀念館。隻是有些遺憾,我沒能進館參觀他的館藏。據說那天有個茶文化活動包了館。表哥在跟館長據理力争,說這是國家的财産,你們有什麼權力包館,憑什麼鸠占鵲巢,還不讓遊人參觀?

哥哥的南京官話抑揚頓挫,聲音大,近乎吵架,但依然不抵鄉野村夫的氣勢,我不用想也知道結局,盡管道理是他對,但結局他會輸。

果真他就毫無懸念地敗下陣來。我笑話他:你跟她争什麼争,不怕把自己累到?他說:這怎麼就累着了,如果全中國的公民都像你一樣沒原則,動不動就妥協,我想這個國家也沒搞頭了呢。我說,好好好,有你在,國度秩序安然,人們素質越來越高。“當然了”,哥哥理直氣壯回道。

我挑刺他道:你跟她說,湖南來了一個作家,這話有些不妥,感覺你本意想借作家的名頭壓别人,搞特權,我并不認為作家就有這個特權,更壓不了人。

他頓時啞口,詞窮了半晌,喃喃道:我隻知道,紀念館是任何老百姓都可以參觀的地方。

我懶得搭理他,獨步到敬梓亭,琢磨着亭柱上的對聯:桃葉渡邊粗茶淡飯,東關頭處作賤弄弦。我在想,這副對聯成為一個作家的真實寫照,是社會的悲哀,也是人類的悲哀。

現在,全民崇尚旅遊熱,因吳敬梓在《儒林外史》有三回描寫貴州鎮遠和鐵溪的文字,鎮遠也把鐵溪打造成旅遊勝地了。

我和哥哥說起這事,這做學問的教授果然記得文字在第幾章節,大緻寫的什麼内容。

“果然鎮遠有個風俗,說正月十八日,鐵溪裡龍神嫁妹子。那妹子生得醜陋,怕人看見,差了多少的蝦兵蟹将護衛着她嫁。人家都要關了門,不許出來張看。若是偷着張看,被他瞧見了,就有疾風暴雨,平地水深三尺,把人民要淹死無數。此風相傳已久。”

我到過鐵溪兩次,一次為了看看吳敬梓在《儒林外史》寫過的鐵溪究竟啥樣,第二次是為探尋鐵溪源頭。

鐵溪位于鎮遠古城北面4公裡,總面積約50平方公裡。一條尋常而普通的溪壑,如今托吳敬梓的福,成了國家風景名勝區舞陽河十大景區之一。

走進鐵溪,一條清澈的小溪在路坎下歡暢流淌,兩岸山巒筆陡,植被茂密,有種綠得逼人的冷氣。鐵溪龍池,就是吳敬梓筆下龍神嫁女的地方。穿過一片蔥郁的水竹林,一池碧水出現眼前,泛着異樣的藍光,水面如鏡,深不見底。

這種藍,不同于天藍、寶藍,而是猶如大海一般的湛藍,帶着大海一般的神秘和深邃。《黔記·山水志》有雲:“四面高山,中有池,雲氣蓊郁,白日晦冥,蓋神物所居雲”,道出了龍池的神秘與傳奇。

《儒林外史》總共五十回,其中三回寫到鎮遠,在第四十三回 “野羊塘将軍大戰·歌舞地酋長劫營”裡,吳敬梓描寫了以鎮遠為背景的一場戰争,場面是朝廷派官兵進剿鎮遠,撲滅苗民起義。雖然人物是虛構的,但鎮遠鎮署、銅仁守備、協、營參将都是史實。細細考察,也有曆史人物原型,那就是他的朋友楊凱。

楊凱解甲之前是個武官,官至湖廣提督後被革職回江蘇真州老家。雍正十二年(1734)苗民首領包利、紅銀起義,楊凱領兵作戰,并向雍正上“楊凱密奏黔省苗疆情形折”。鎮遠為官兵指揮作戰中心,楊凱對此十分熟悉。吳敬梓與楊凱交好,從他那裡聽到許多有關苗疆、鎮遠的戰争情形,根據叙述寫成小說,使得鎮遠名揚中外。