“十年寒窗無人問,一舉成名天下知”這句話就是在說古代的科舉制,自從科舉制開創以來,讀書人的地位水漲船高,古有頭懸梁,錐刺股的典故,也有鑿壁偷光讀書的美譽,不過這些人在入朝當官後,大多都走進了歧途。

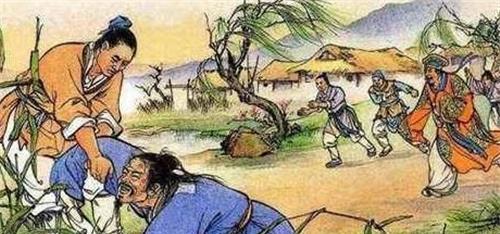

而清代吳敬梓的《儒林外史》就是對這種功名利祿的諷刺,其中《範進中舉》當中諷刺意味更加深刻,開篇就寫,範進回家見到了嶽父胡屠夫,嶽父毫不客氣就說:我自倒運,把個女兒嫁與你這現世寶,曆年以來,不知累了我多少。

但自從聽說範進中舉之後,胡屠夫就一改之前的态度:我每常說,我的這個賢婿,才學又高,品貌又好,就是城裡頭那張府、周府這些老爺,也沒有我女婿這樣一個體面的相貌。一番恭維之後,又是一路低着頭替他扯了幾十回皺褶的衣裳。

按理來說,古代科舉最高者是狀元、榜眼、探花,在是進士、貢士、舉人、秀才,範進隻是考中了舉人,為什麼能高興得瘋了起來,其實吳敬梓在文中已經寫了很多的好處,最重要的一個人就是張鄉紳。

張鄉紳,頭戴紗帽,身穿葵花色圓領,金帶,皂色靴,他同樣是出生舉人,當過一任知縣,一進來就拉着範進說一直仰慕他,談着談着就成了沒有血緣的親兄弟,張鄉紳倒是大方直接送了他50兩銀子作為賀禮,又送了他一所空房子。

第二天,張鄉紳又催促他搬家,給他請來了一大群仆人,大擺宴席,一連三天歌舞升平,這張鄉紳送錢、送房子、送田地、送奴仆,看似破費,實則他自己也明白當了舉人的好處。

舉人統稱舉子,舉人登科即可授官,但無“出身”,可免丁役,從金開始到明清都沿襲這種制度,凡是中了舉人的人,等于半隻腳踏入了仕途,即便舉人沒有考中貢士,也依舊可以當官。

張鄉紳就是“官身”出生,當過知縣,退休之後,成了一種似官非官的鄉紳,但範進不一樣,他以後是闆上釘釘的知縣,在沒有授官之前,範進同樣可以免除賦稅,而有些人可以将産自己的資産轉移到舉人門下,以此來逃避賦稅。

舉人也可以從中得到大量的好處,雙方創造“共赢”,而且舉人見了縣官可以不用下跪,就算舉人犯了什麼法,縣官不可以随便動刑,需要經常一系列複雜的手續,總而言之,舉人處處比小老百姓高上一頭。

在明至清考中舉人之後,都叫叫“發解”、“發達”,簡稱“發”。習慣上舉人俗稱為“老爺”,放到現在來講就是省級幹部。

範進中舉後為啥突然瘋了?把他中舉後的好處算算,你就明白了