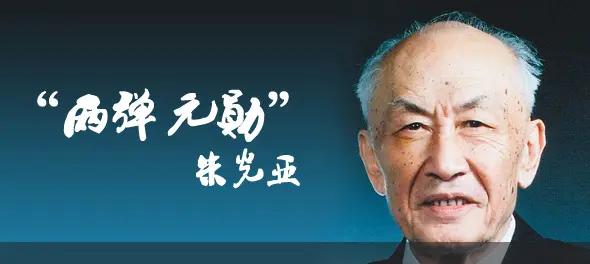

正值建党百年华诞,今天重温“两弹一星”精神,去感受上世纪六七十年代中国共产党人不畏艰辛、勇于攀登的科学革命精神。说起两弹一星元勋,钱学森、邓稼先等科学家令人耳熟能详,在中国几乎无人不知。但有这么一个人却鲜为人知,一生只做一件事,将自己的一生投入到核武器研究当中去,他就是最晚被解密的“两弹”元勋朱光亚。他秉持着低调做人、严于律己的处事原则,择一事,终一生,用自己的一生照亮中国的核武器事业。

1924年12月25日,一个再寻常不过的日子。在中国湖北一个叫宜昌的小镇子里,有一户朱姓人家正在满怀期待去迎接着家里第三个孩子的到来。谁也没有料想到这个男孩在四五十年后正悄然改变着中国的未来。按照传统家族辈分的名字排序,父母给这个孩子起名叫朱光亚,相对于大哥朱光庭、二哥朱光乃的名字,朱光亚这个名字更显得大气响亮了些许。其实朱光亚的祖籍并不是湖北,而是江西,由于当时的中国正处于战乱时期,父母为了躲避战乱,便四处迁往多处,几经辗转来到了朱光亚出生地宜昌。朱光亚出生家庭平凡,他的父亲朱懋功是一个朴实勤奋的小职员,他的母亲万怀英是一位传统的旧式妇女,聪明贤惠,勤劳朴实。也许正是因为继承了父母的优良基因才造就朱光亚勤奋刻苦、敏而好学的优良品质。

朱光亚在不满六岁的时候便就读于汉口市第一小学。由于当时没有电灯,在放学的时候,朱光亚就匆匆忙忙地往家里赶,在夜幕降临之前将老师布置的作业快速完成,当然这不是为了应付作业,他的作业总是能够整齐工整的全部完成,这项本领也令两个哥哥羡慕不已。朱光亚不仅在完成作业的方面保质保量,而且在学习中还经常温故知新。特别在遇见令人绞尽脑汁的题目时,他也绝不囫囵吞枣,反而展现出愈挫愈勇的姿态去解决问题。正是朱光亚这种勤奋刻苦的学习态度,让他的学习成绩在班级中一直名列前茅,成为老师、父母眼中的骄傲。

1935年朱光亚以优异的成绩考入圣保罗中学,圣保罗中学在当时是一所师资力量较强的教会学校。因为是教会学校,所以里面有外国教师,当时有一位外国老师令朱光亚好奇不已,外教与中国人差异较大的外表以及那一口完全听不懂的外国话让朱光光对国外以及外语产生了强烈的兴趣。他认真背诵单词,在听、说、读、写等方面勤奋努力,皇天不负有心人,他的成绩也一直是班里最优秀的,当有人向朱光亚请教学习的技巧时,他认真地说出自己的感悟是“苦读出真知”,这是他在对知识的积累和勤奋好学的感悟,也正是这样敏而好学的好习惯造就了他日后的博学。

1938年,刚初中毕业的朱光亚和两个哥哥因战乱被迫转移到四川、重庆等地,先后就读于多所学校。1941年,朱光亚毕业于重庆南开中学。在重庆南开中学的学习中,朱光亚对自然科学提起了兴趣;尤其是魏荣爵老师讲授的物理学,令他兴致勃勃;同一年,他考入国立中央大学的物理系专业。碰巧的是为他们讲授大一物理学知识的是刚从美国留学回来的赵广增教授。赵老师先进的教学方法和教学理念使朱光亚受到了物理学新发展的熏陶。

1942年夏天,18岁的朱光亚抓住了当时昆明西南联合大学招收大学二年级插班生的机遇。在几位同学的帮助下,朱光亚顺利报考西南联大,顺利地转学西南联大。从大学二年级起他先后受教于周培源、赵忠尧、王竹溪、吴大猷等教授。在众多名师的教导下,为朱光亚的学业打下坚实的基础.1945年抗日战争胜利时,他从物理系毕业后留校任助教。受当时美国对日本投下两颗原子弹的影响,国民政府提出中国也要做原子弹。于是,国民政府决定派出数学家吴大猷、化学家曾昭抡、数学家华罗庚三位科学家赴美国考察学习,三人应邀由昆明赶往重庆,讨论关于发展原子弹的相关事宜并选择在数学、物理、化学等学业方面优秀之才跟随考察团。吴大猷选择了李政道和朱光亚,因为他认为二人在物理学方面比较出类拔萃。为了让两个人对原子物理有所了解,吴大猷专门为他们开设量子力学课程。也正因为这次机会使得朱光亚和李政道二人建立了深厚的友情。

其实最初朱光亚并不想去美国,因为当时父亲患病,仅靠母亲无法承担起家庭的开支,所以朱光亚为了帮助家庭节俭开支,会利用空闲时间去做家教或者兼职,也曾兼职过任课老师和班主任。可见当时朱光亚的求学之路艰辛,也正因此不想为家庭增加负担,后来因为受到爱国思潮的影响以及听取大哥朱广庭的建议决定与李政道一同前往。

随后他踏上了前往异国他乡求学的道路,乘坐“美格将军”号远洋军舰,前往旧金山。结果朱光亚等人刚到美国不久就被美国告知不会向任何国家开放原子弹研制技术。曾昭抡告诉朱光亚他们,在美国学原子弹简直比登天而难。让他们各自学习,奔赴前程。梦想破灭,但朱光亚并没有自甘堕落,而是选择另辟蹊径,他最终选择了在吴大猷教授的母校密执安大学学习核物理专业。他一边做课题,一边攻读博士学位。在这里,朱光亚遇到了在西南联大读书时认识的张文裕、王承书。人常说人生四大喜事之一就是他乡遇故知。人在异国他乡遇见老朋友,令人感到惊喜又亲切。值得一提的是张、王二人与朱光亚一样在后来冲破层层阻力回到新中国,为新中国核事业发展添砖加瓦并肩奋斗。

朱光亚在美国学习勤奋刻苦,发表多篇核物理研究论文,这让朱光亚在发展迅速的核物理专业留下自己年轻的足迹。正是这刻苦钻研的学习态度令他在核物理研究方面已有所建树。朱光亚不仅在学术上有所成就,在宣传爱国思想上也积极主动。他是当时密执安大学中国留学生会的主席,也是留美学生中西部地区科协分会的会长,还是北美基督教中国学生会的积极分子,这两个组织在当时是留美中学生中规模最大的两个组织。他还经常组织学生参加爱国进步活动,也正是在参加活动中,朱光亚遇到了自己的一生挚爱许慧君小姐。在当时许慧君小姐正是参加这些爱国宣讲活动,听朱光亚演讲时被他的一腔爱国情怀所吸引并与他结识。

许慧君出身于书香门第,她的父亲许崇清是中山大学的校长,她的外公廖仲舒与民主革命先驱廖仲恺先生是亲兄弟。家世的显赫让许慧君小姐在赴美国学习时就接受了进步思想。因为和朱光亚相处融洽,就经常去参加他组织的活动。也正是在那个时候共同的理想让两个人由相知到相恋。但在当时中国内忧外患的环境中朱光亚并未沉溺于儿女情长,在他眼中现在当下最重要的事情就是挽救中国人民于水火,将自己的命运和祖国的命运相连。

当新中国成立的消息传到美国,朱光亚欣喜若狂,他赶紧把这个动人心魄的消息传告同学并呼吁留美的同学们赶快回国建设祖国。他还自编创作了《赶快回国歌》,“不要迟疑,不要犹豫。回国去,回国去!”这深入人心的话语激励着、振奋着广大留美学生,他一边呼吁着留美学生回国,一边做着回国的准备。从1949年底朱光亚还亲自起草了《给留美同学的一封公开信》,呼吁留美中国学生回国参加建设.他还将这封信送给美国各地区的留学生传阅签字,联合署名。到第二年已有53名决定回国的留学生签上自己的名字。正是朱光亚的这一封公开信,让他带回了除他本人以外的52名留学生。朱光亚怀着一颗赤子之心,满怀憧憬地踏上了回国的道路,决心建设新中国。

1950年在经过重重困难之后,朱光亚终于乘坐“克利夫兰总统”号轮船途经香港到深圳罗湖口岸回到祖国的怀抱。众多留学生回归祖国的怀抱,在那一时,犹如百川归海,所有人都风华正茂,踌躇满怀,作出为新中国奉献自己的全部力量的打算。而当朱光亚踏上这片再熟悉不过的土地时,心中的自豪感和亲切感油然而生。他作为一名核物理学博士,也早已在心中抱定了要为祖国核物理研究奉献自己的全部心血,来填补中国在核物理学方面的空白。

朱光亚在下船后风尘仆仆地就赶往自己的家乡,渴望见到阔别已久的家乡和亲人,当他回到家里见到分别许久的父母兄弟时,所有的牵挂和思念在这一刻纵使千言万语也难以表达出他的激动与兴奋。然而在短暂的团聚之后,一封由北京发来的加急电报打破了这短暂的温馨,这份电报是希望朱光亚赶往北京大学物理系任教,一边是祖国的需要,一边是侍奉双亲的孝心。这让朱光亚不得不舍弃小家顾全大家,为建设新中国尽心尽力。即刻前往北京任教。

朱光亚就是这么一个无私奉献的人,把国家利益放在至高无上的地位,他总是默默付出不求回报,在自己的岗位上低调地做着不平凡的事。他将自己从美国采购的物理器材投入到物理教学中,将枯燥的课程讲得生动活泼,将自己的毕生所学都无私地传授给学生,因为当时新中国急需大量的专业人才,所以朱光亚急于星火,恨不得把自己的全部知识一口气传授给他们。当时的朱光亚正值青壮年,与学生们的年龄相差甚少,所以朱光亚并未向同学们摆出很高的架子,而是像同学们的大哥哥一样为人谦逊,平易近人。所以正是以这种方式教育同学,使得朱光亚为祖国培养一大批人才。

朱光亚与钱学森

1950年朝鲜战争爆发,由于当时美国控制着南朝鲜,扬言要在朝鲜半岛使用原子弹,朱光亚针对此事赶写了题为:“原子弹与原子武器的文章,一边向人们解释原子弹原理,一边呼吁人们反对使用原子弹。”朱光亚在维护世界和平,反对非正义战争中留下了自己的身影。1950年8月许慧君小姐也学成归来,而此时身在北京的朱光亚专门抽出时间来到广州来接她,许慧君小姐在密执安大学学习的是化学专业,回来后受聘于中央卫生研究所。在不久后朱光亚和许慧君小姐便结为连理,在北京举行了隆重的婚礼。此后夫妻二人便双双投入到了建设新中国的行列当中,在事业上既是夫妻又是战友,一同为建设新中国发展的并肩作战的朋友。朱光亚在此后的一段时间里始终遵循本心,为建造中国人自己的原子弹而努力奋斗着。正是朱光亚这种锲而不舍、刻苦钻研的精神,最终把梦想变为现实,实现了他追求一生的理想。

1952年朝鲜战争进入双方僵持阶段,中美双方开始通过外交手段来解决朝鲜问题.由于当时国家急需一些政治觉悟高,英语水平又高的英语教师来作为翻译奔赴朝鲜.而当时刚结婚不久的朱光亚则被选上奔赴朝鲜.因为工作上保密原因,在许慧君问起朱光亚去哪里时,朱光亚幽默地说到“到东北打老虎去!”,凭借许慧君的聪明才智猜到了他的难言之隐,于是叮嘱了几句便不再多问。朱光亚换上了中国人民志愿军的衣服便跟随北大钱教授一行人前往朝鲜与美帝国主义展开谈判。因为停战谈判需要高度的原则性和政策性,所以在谈判中经常陷入僵持阶段,有时候双方一句话不吭对峙几个小时。在谈判期间美国多次用核武器来威胁中国也正是在谈判期间朱光亚坚定了为中国制造核武器的决心。在这期间他逐渐练就了思考问题深思熟虑、缜密慎行的严谨作风,对他日后的工作上具有重要的指导意义。

随着谈判任务的骤减,朱光亚等人也被调回国内,而在当时进行翻译工作时穿的军大衣则被保留下来,以至于在后来进行核武器研究仍工作时仍穿着这件军大衣,这件军大衣伴随了朱光亚走过了抗美援朝的战争岁月,以及研制核武器的奋斗岁月,对于朱光亚来说具有重要的纪念意义。它也体现出朱光亚勤俭节约、艰苦奋斗的生活作风。

1952年朱光亚回到国内也并未停歇,由于建设社会主义的需要,中央派遣朱光亚等人前往东北,创建东北人民大学物理系,在这里朱光亚与几位领导共同带领师生们创建国内第一流物理系,在几年时间里成绩显著,这离不开朱光亚勤奋工作的态度。在他教书育人期间他一丝不苟对学生负责的态度,也让他为国家培养了一大批优秀人才。这其中就包含曾任北京大学校长的陈佳洱以及中国科学院院士宋家树等人。正是朱光亚辛勤耕耘,才迎来了桃李芬芳。这就是朱光亚,在国家需要时,将自己的才智无私奉献给祖国,展现了作为科学家以及教育家的高尚品质,在传授学生知识的同时教育他们如何做人,为国家培养了大批栋梁之材。

从20世纪50年代末中国就开始制定研制中国原子弹的计划,在这期间朱光亚参与建设近现代的物理研究室,担负起培养第一批原子能专业人才的重担,也是在这个时候朱光亚加入了中国共产党.由于当时技术匮乏,急需一位既精通技术业务、又善于组织管理的科技干部。而正是一个机缘巧合的机会,让钱三强去物色人选,钱三强将目光放在了当时在原子能所中子物理实验室的副主任朱光亚身上,这个推荐人选最终被领导采纳。 1959年,宋任穷等科学家把朱光亚请去,主动邀请朱光亚去参加原子弹的研发工作。朱光亚激动不已,在他学生时代的所追求的梦想在这一时刻逐渐成为现实。

1964年10月16日下午3时整,一朵巨大的蘑菇云在我国的西北戈壁腾空而起。朱光亚看到升腾的蘑菇云,不禁潸然泪下。在层层困难下完成原子弹设计理论后,朱光亚组织科研人员制定了氢弹设计原理。随后,又组织科研人员攻坚克难,逐步完善制定了氢弹设计方案,顺利完成了氢弹实验。1967年6月,我国第一颗氢弹爆炸成功,我国核武器发展史上又竖起一座新的里程碑。

中国爆炸了第一颗原子弹和氢弹,朱光亚一生的心血和理想在这一刻终于实现。中国成为世界上第四个拥有自主研发核武器的国家,中国有了原子弹才可以挺起胸膛。有了原子弹才拥有了自卫的能力。中国的原子弹响彻云霄,震碎了美帝国主义企图占领亚洲实现霸权主义、强权政治的幻想。朱光亚曾说过:“中国核事业从无到有,发展到今天这样的水平,是全国大力协作的结果,倾注着集体的智慧和心血。有许多科学家、工程技术人员作出了杰出的贡献,也有许多人做出了牺牲,有的同志甚至贡献出了宝贵的生命。”这一崇高的事业是中国千千万万的科技工作者付出了青春和热血换来的,有的甚至付出了生命。朱光亚先生将自己的一生投入到一件事当中去——搞中国人自己的核武器。他不仅为我国核武器的发展,也为我国国防科技以及科技建设的发展作出了杰出贡献。

我怀着崇敬之心写下这篇文章来纪念朱老先生。简短的文字不足以展现出朱老先生光辉的一生。在当时科研条件刻苦的时代里,朱老先生作为“众帅之帅”开辟了中国自主研发核武器事业,他用自己的一生照亮了中国的核武器事业。2011年,朱老先生因病在北京逝世。在朱老逝世的那天,北京飘起了漫天大雪。巨星的陨落代表了一个时代的消逝,但历史的巨轮永不停歇,朱老先生并没有消失,他永远活在我们心中,活在我们十四亿中国人民心中。英雄精神是民族精神,它是激励我们实现中华民族伟大复兴的前进动力。习近平总书记说过:“崇尚英雄才会产生英雄,争做英雄才能英雄辈出。”我们要向朱老先生学习,学习朱老先生身上的英雄品质,我从朱老先生身上看到了一代代优秀共产党员的缩影,看到了曾经为新中国建设和发展的广大工作人员的身影,看到了曾经那些为了民族的仁人志士的伟大身躯。我们广大青年也将努力着奋斗着,为建设富强民主文明的社会主义现代化国家奉献自己的力量。

我们广大青年要学习朱老先生等优秀党员的美好品质,从现在做起,艰苦奋斗,勤奋学习,高举爱国主义旗帜。在历史的长河中我们必将遇到各种阻挡社会发展的难题,这要求我们既要解放思想,又要开阔思想,像朱老先生那样树立全心全意为人民服务的思想实事求是,密切联系广大群众,艰苦奋斗,无私奉献。