忠实传递价值,再现历史光辉,选自1983年《古脊椎与古人》

高克勤(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所)

关键词 山西柳林晚II堆锯齿龙形态分类

摘要内部

本文描述了山西省柳林市的一种新铜齿龙化石,即11月 gen.et。根据其形态特征与国内外类似化石的比较,认为它与Seutosanrus属处于相同的进化水平。因此,化石的产量层可以与苏联第二世界晚期的IV波段B层大致比较。

锯齿状龙是生活在第二世界晚期的早期爬行动物群,在南非和苏联发现了化石。英国、东德、意大利和坦桑尼亚也有零星的发现。这种化石的报道于1963年首次报道,此后在山西和河南被发现。1980年夏天,第一人与山西区勘察队的龚中忠同志一起,从柳林县雪村附近的石前凤群顶层找回了一具不完整的锯齿龙骨架,包括右颚、脊椎、肋骨、肩带、左前肢、王牌等材料。化石描述如下。

一、标准注意事项

龙目岛杯,科蒂洛索里亚·科普,1894年

Pre-Prism-shape sub purpose Procolophonia Romer,1966年

锯齿龙公司 Pareiasauridae Cope,1896年

黄河龙,新将军11月

黄河龙属(见属)柳林属的特征。

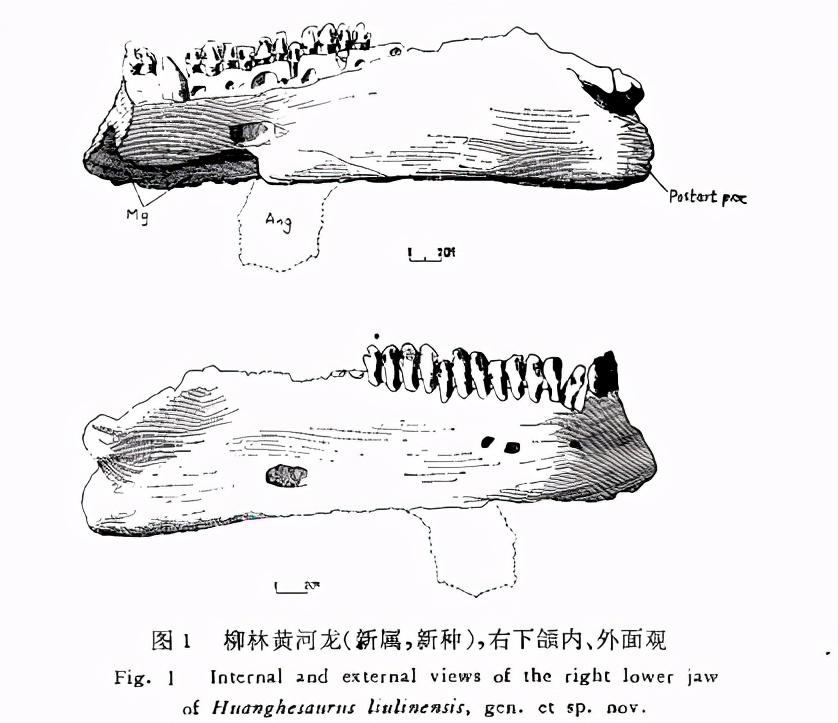

柳林黄河龙,新物种黄河龙柳林,ep.nov.(说明1-7;图版 1、II)

阳性标本 不完整的骨骼,包括保存完好的右颌骨和部分左颌骨;13根棘;左肩胛骨,前右乌托邦骨和胫骨;左右锁骨和互锁骨;左额胫骨、脚骨、胫骨和部分前脚骨。此外,还有几个肋骨和王牌。古脊椎动物和古人类学研究所的标本数量;V 6722。山西柳林薛村的起源和分层;顶部两堆乌姆斯特恩石,紫红色砂泥岩。

物种特征 个体大。颚弓宽度为U形。牙骨共同高,夹板坚固。关节后过程在下颌关节中更为发达。齿数大,排列紧凑。表冠垂直加长,略微堆叠。牙齿的尖端很多,分布均匀。脊柱深且双凹,椎骨深凹。神经棘轮高而粗壮。肩胛骨长度,无勺骨槽(cleithrum groovc)。肩峰(肩峰)较发达,中度转出,位置低。肩长,背部位置,肩胛骨部分比尤克拉骨部分长。卵子低而长,前卵骨明显长于卵石骨。锁骨和舌骨间非常坚固。胫骨又短又笨重,近端很大,远端很小,两端相互扭曲强烈。内毛和外毛孔都比较发达。足骨和胫骨很长,并发展出足骨肘突起(鹰嘴龙)。

标本描述标本的右颌骨、脊柱、肩带和左前肢保存完好,特别是颌尖、肩尖、肩及前肢的关节骨、关节巢和毛孔等结构特征的识别意义较为明显,对于我国其他同类标本而言。1. 下颌

锯齿状龙的下颚的特征是在腹部棕褐色骨中形成相对粗壮的probobuna(protubera-nce)。我们的标本有较好的右颌保存,虽然缺少骨头,但可以补充左侧。左下额仅由胸骨和夹板骨保留。

牙骨相对粗壮,约占下颌外半部分的一半。骨骼的外侧光滑,靠近关节区域,形成三个小孔,可能与骨骼营养有关。这些孔的大小和排列与苏联错别字相似。由于牙骨与夹板骨的分离和保存,我们可以直接观察到颌骨内部的结构特征:在梅克利安管上方,牙骨明显增厚,形成袥骨的顶壁。

夹板骨更薄,在颌骨外侧暴露更多。骨头在下颌关节处变得异常强壮,左右两部分牢固地愈合,几乎没有边界的迹象。颌关节高约110毫米,其中夹板接头高约55毫米。

顶端很小,向后延伸很短,主体在下颌的腹部形成一个法兰。突出的矩形,中等大小,与其他类型相比是光滑的,例如锯齿龙属(Pareiasaurus),并且位置较高。

下颌的其他骨骼,如冠状动脉骨、关节骨、前关节骨和上肋骨,已经愈合在一起,难以区分骨骼的边界,但总的来说,锯齿状龙颚的基本特征仍然清晰地反映出来。

在下颌外侧,上肋骨的开口较大,位置似乎高于髋臼的位置。关节骨的两个关节的内部很大,略微前方;外面很小,略微落后。在两只飞蛾之间是一个更深的凹槽。在已知的类似材料中,除了苏联头孢噻吩外,一般的颌关节都非常薄弱。V6722标本的联合后部突起较发达,有较明显的肌肉痕迹,表明附着在突起的下颌隆隆肌非常发达。

颌牙线的右颌骨有19颗牙齿(最后5颗只保留根),加上前三颗牙齿未保存,应为20颗。其中,前四牙发育异常,内外反转,连同第三牙脱落可能引起创伤。

牙齿排列紧凑,牙冠和牙根之间有轻微的重叠,嵌入牙骨深处。牙冠垂直伸长,外凸面有更明显的垂直棱镜延伸到牙根。内侧略凹,中间凸起,其他属常见的小肿瘤的尖端在冠带(扣带)上几乎看不见。与外部一样,有垂直的肋骨从牙齿的尖端延伸到牙齿的根部。单颗牙齿最多可镶嵌 17 个齿尖,均匀分布在牙冠边缘。颚齿系列的总长度约为220 mm。脊柱和肋骨

保留了4个颈椎和9个后椎,其中2个保存完好,另外两个神经棘轮或关节突起已被破坏。五个后推力更好,其余四个严重受损,有些只保留了部分。

颈锯齿龙有6个颈椎,我们标本中的4个相连的颈椎代表最后4个,包括基底椎骨。这些颈椎具有以下特征:神经管直径大。椎骨是双凹的和非凹的,具有更明显的中腹脊和两个在椎骨上发展的横向突起 - 副赘和副贬。

棱柱短,上突起和次级突起的位置非常低,两者之间的间距非常小。前接头突出物的接头表面是圆形的,略微向中心线倾斜。两个关节与前部平行突出,延伸很短。两个后关节爆裂未保存。专门的神经棘轮没有完全保存下来,但可以看到是板状的。椎骨高约90毫米,长约95毫米,宽约80毫米。

第四至第六颈椎的特征大致相同;前后关节向前突出,向后方向突出,水平宽度非常小。神经棘轮较薄,向上稍厚,顶部有两个突出部分,用于前轴肌肉的附着。四个连体颈椎,长约350毫米,连同未脱脂的颈椎和前颈椎,估计颈部长度超过450毫米。

后椎 由于9个后椎以无序的方式保存,并且后椎之间的差异远不如颈椎那么显着,因此不容易确定每个椎骨的确切位置,但可以按照前后顺序大致排列。

椎骨既深又双凹,侧凹也更深。几个额背困难,中腹脊已经消失,副向位性已经与上部突出部分结合上升到椎弓位置,但仍有一个厚厚的脊连接到椎骨。Hypantrum和hypersphene更明显。前后接头向两侧突出,延伸较宽。上突起尚未完全愈合前关节突起。神经棘轮与后椎相比纤细,顶部与颈椎相似,还有两个突出部分用于轴肌附着

中央椎骨椎体外凹加重,下前部有一个突出的斜三角形面,这可能是放置推杆间的地方。前后接头向两侧直伸,延伸较宽,接头平坦。上突起和前关节突起完全愈合在一起,椎体突起和椎下穴不如前椎骨明显。以下是中央椎骨的测量值,这有助于我们了解标本椎骨的一般特征。

全脊柱高度 - 300毫米;椎骨———长80毫米;

神经棘轮高———100毫米;推宽 - 50 毫米;

接头突出宽度 - 260 mm;椎骨高———100毫米。

锯齿龙的后椎骨一般在15左右,以上9从其结构特征来看,可能代表前后后推力,而后椎骨、推荐椎骨和推荐椎骨则没有保留下来。

肋骨 保存下来的十几根肋骨大多是不完整的,但颈部肋骨和背肋骨可以根据形态特征来区分。颈肋短而直,用于双头肋骨。Capicula和结核发育,由"Y"形分开。总长度从左侧最后一根颈肋处测量,约为170毫米。前后脊柱有细肋,肋骨与肋骨结节相距很远,凹口非常浅,显示出从双头颈肋骨到典型后椎全头肋骨的过渡。中背骨完全变成全肋骨,肋骨扁平向内弯曲,肋关节面可长达120毫米。肋骨后缘深部发育的凹槽和发育的翅膀状突起为肋间血管,神经营养肌和腹部斜肌,空灵肌肉和肋间肌肉附着提供。3. 肩带

V6722标本的肩带部分保存完好,除了缺失的右肩胛骨、尤卡骨和前尤卡骨外,所有骨骼都是完整的。材料包括左肩胛骨,同位骨,前真胛骨,左右锁骨以及州际锁骨。

肩胛骨狭窄,笔直,略微向后倾斜。近端肩峰上方最窄处为110毫米。远端具有桨状的展开部分,最大宽度为200 mm。骨头很厚,长约750毫米,是同类中已知最长的肩足骨。此骨背侧前缘光滑,无关键骨槽。肩峰发达,矩形,适度转动,位置低。上腺体窝明显退化,上孔的凹坑接近消光,并且上层梁支撑发育良好。骨的内侧光滑,肩胛骨下窝较浅。早球骨

孔的内开口很大,几乎是三角形的,位于内肩胛骨的下端。

骨灰瓮板仅由肩胛骨愈合的左侧保留,由前切骨和卵期骨组成。两块骨头也相互愈合,但愈合部位的山脊仍然可以分隔两者之间的边界。前桉骨较低,明显长于桉树,但比后者薄。前鸟喙大,圆形,直径35毫米,位于肩膀前部下方。

骨头又短又粗,其长度仅为前安乐死骨头的三分之二左右。整个卵囊的最大前后长度为390毫米。肩胛骨由肩胛骨和肩胛骨组成,肩胛骨部分比肩胛骨长。蛾子更深,向下延伸,宽约110毫米,最大长度为230毫米。

锁骨坚固发达,两端的宽度和窄度有很大不同。腹部的下端最宽,为105毫米,向背部变窄,顶部只有55毫米宽。背部顶部有许多小的肿瘤突起,它们附着在大部分角肌(trapczium)上。骨的下边缘和中边缘,形成粗壮的翅膀突起和锁骨相关部分的互锁。左右锁骨的直线长度为510毫米。

锁骨为"T"形,体积庞大,前交叉带(ecros-bar)从一侧到另一侧延伸约380毫米,后垂直手柄(杆)短而宽,最大宽度为140毫米。从横带前缘到垂直手柄后端的全长约为 320 mm。

4. 前肢

材料包括左胫骨、脚骨、胫骨和左前脚骨的一部分,其中最好与脚骨和胫骨一起保存,胫骨的远端断裂,但内外毛孔仍保留下来。

胫骨短而笨重,架子长度为380毫米,估计全长在420至450毫米之间。骨头在近端强烈扩张,最大宽度为360毫米;远程扩展很小,小于200毫米。两端以约50度的角度相互扭曲。主干极短,柱形,横截面为55×75毫米。

近端前腹线(前背腹线)非常大。背鳍鳞片中等长度,约160毫米。侧中心线上的光滑凸起,从近端关节延伸到骨架远端的浮肿部分。近端接缝面带状,最宽82毫米,二氧化二字不明显。

偏远的马车巢(滑车窝)更深。Ectepicondylar较大,并在仰卧器过程后发育。外孔是圆形的,直径约12毫米。恩髁不是很粗壮,但内毛孔发育非常大。孔长40毫米,由薄的外孔壁桥拱形成。该孔位于靠近胫骨内腹部前部。

骨头长560毫米。近端很大,最大宽度约为200毫米。近端接缝面长150mm,宽80mm,二氧化二氧化更明显。近侧前部的两个Sigmoid突起更发达,两个突起之间的Sigmoid缺口也更深。形成肘部突起,长约120毫米。骨架较细,轴的下部和中部具有粗壮的翼状突起。骨架的远端略厚,关节平坦。

胫骨长390毫米,末端大,中等收缩。两端关节面的凹巢很深,最大长度为140毫米,最大宽度为85毫米。远端的最大长度为135 mm,最大宽度为95 mm。主干直径平面为 50×70 mm。

前脚锯齿龙的手腕一般由八块骨头组成,手腕为3.0.1.4。V6722标本的左前脚仅包含胫骨,而其余七块骨头没有保存下来。

腕骨很大,两端之间长90毫米。近端关节面是椭圆形凸面,最大长度约为160 mm。关节表面被脊边界包围,该边界控制胫骨手腕的运动范围。轴的前边界比轴的后边界更远,表明接头主要从事正向活动。

手掌骨和指骨各有两块保存,因为材料太小,无法对标本的手指做出判断。据我们所知,锯齿状龙的指法一般为2.3,3,3,1或2.3,3,3.2。

5. 一件

除了化石骨骼外,还发现了20多块盔甲碎片。根据形状和大小,有两种类型:一种是大而厚,尺寸约为60×80毫米。背部有一个大的中央肿瘤,许多小肿瘤在侧面,估计可能是肩膀的A板。另一个更小,通常在40×50毫米左右,比前一个更薄。外壳的形状,中心肿瘤的背部和辐射褶皱相对较弱。这种类型可以是后线或中心线两侧的一块装甲。看来动物的盔甲更发达了。

二、与讨论比较

本文描述的V6722标本,根据其形态特征,无疑应被归类为杯龙目的的锯齿龙。

迄今为止,世界各地已经发现了近20块属于该分支的化石。其中,在英格兰苏格兰发现的Elginia是一种非常小的体型,头部有一种特殊类型的角突起。关于东德的Hauboldisaurus和Parasaurus仍然存在疑问,前者的层数较低,只有一块材料,现在被归类为Rhipacosauridae(Kuhn,1970),而后者很可能被纳入前Sclerosaurws(Kuhn,1969)。意大利的Pachypes只有脚印。这些属与本文描述的化石类型不是很相关,不需要详细比较。V6722标本的主要比较对象是来自南非,苏联和中国的类似化石。

与南非属相比,V6722标本在下颌形状、尖端数、冠状特征、肩峰、肩腭、海胆板等方面与安托顿、帕西亚苏、布拉迪瑟鲁斯、达利希帕里亚等化石类型存在显著差异。更相似的是锯齿龙属,但并不相同。我们的标本冠较长,颌关节较发达,胫骨突出呈矩形,胫骨扭转角也较大,从这些特征差异来看,两者显然不属于一体。

除了与南非在同一属中讨论的苏联锯齿龙外,还有五个属:Rhipaeosaurus,Leptoropha,Para-Bradysaurus,Proelginia和Scutosaurus。前两种类型具有原始特征,例如个体小,尖端很少和纤细的肢体骨,由Chudinov于1955年建立为一个单独的部分 - Rhipacosauridae。该部分可能接近锯齿龙的祖先。Proelginia被归类为属,而Parabradysaurus在落入巨型类别的Estemennosuchidae部分之前已经被分类了几次。在这些化石中,最接近V6722标本的是特龙。虽然下颌突出的形状和头部后面颅骨的粗壮度有很大不同,不能归为同一家族,但它们的牙齿数量最多可达20颗,齿尖的数量多达17颗,牙冠具有伸长特性,颌关节也比较发达, 表明V6722标本和龙头与其他类似化石非常相似。在尖端数量和排列特性方面。这两种化石类型基本上处于相同的进化水平。

该国有四种可比的化石,其中更重要的是Shihtienfenia和Shansisaurus。虽然在颌骨或牙齿中尚未发现任何属,但头部后面骨骼的差异很明显,表明新标本不适合返回石千凤或任何山西龙属。可以在以下页面上列出它们之间的功能比较。

另外两个属,河南龙(Honamia)和Tsiyuamia,由杨忠健教授于1979年创立。两个属都只有牙齿材料,新标本不容易与其他特征进行比较,而只是

这三者也可以通过牙齿特征来区分。济源龙尖的数量非常少,只有7个,而新标本的数量多达17个,两者相差很大。河南龙的尖端虽然较多,但冠部较窄,与根部宽度几乎相同,与新标本明显不同。

从上面的比较不难看出,本文是从柳林石前风组V6722的标本上写的,对于一种新型的锯齿龙,我们建议将其命名为黄河龙,gen.et sp. nov.),属于锯齿龙。

根据Brink and Haughton(1954)的说法,过去,锯齿状龙化石的数量高于在南非发现的属的数量,其中11个化石属于近30个物种。尽管如此,这些化石只占南非晚期二期动物群的一小部分,其中以二齿龙和"Theriodonts"为主。目前,虽然在华北二栈形成后期也发现了双齿兽的零星牙齿和动物牙齿,但主要化石类型仍然只有锯齿状的龙。这些化石的多次发现表明,它们可能代表了一群以锯齿状龙为主要组成部分的动物。这些动物的特征与南非不同。

苏联二后期锯齿状龙化石主要见于德维纳系列的二、四化石带,后世产生的化石丰富。IV波段分为A层和B层,其中B层是错别字的输出层。本文描述的柳林黄河龙标本与下颌和牙齿的特征有更明显的对比差异,显示了两者的进化水平——特征。因此。本文中描述的化石层应该大致相当于苏联Dwina Tydvi iv带的B层。

本文是在叶向奎先生的指导下完成的。科学院程正武同志,武汉国家科学研究所北京研究生院李凤林同志,周明珍。刘宪庭、严仁杰、李传轩、郑家建、董志明、李金陵等同志审阅了文文并提出了宝贵的意见,笔者谨对此表示感谢。照片由杜志同志拍摄,张杰同志洗印,文中插图由杨明万同志绘制,笔者在此表示感谢。

(1982年9月17日收款)

参加考试并提供

杨忠健,叶向奎,1963年:中国首次发现锯齿状龙。古脊椎动物与古人类学, 7 (3), 195-212.杨仲健,1979年:河南济源第二堆动物群的新夜晚。古脊椎动物与古人类学, 17 (2), 99-113.程正武,1980年:陕甘宁贫困地层中年地层的古生物学古生物学生活,下一本书;115—119。

Boonstra.L.D,1932年:Pareiasaurian研究。Pt.VIII—运动的骨学和肌学

=pparatus.B.—前肢。安. 8.4/r.Mus。第28卷,第4页。

——,1934年:Pareiasaurian研究。Pt.IX—The eranial Osteology.4n.8.4/r.Mu.第31卷 第1页。

——,1984;Pareiasaurian studies.Pt. XI — 椎柱和肋骨。Awn.8.4/r. Muws.第31,49—66卷。