忠實傳遞價值,再現曆史光輝,選自1983年《古脊椎與古人》

高克勤(中國科學院古脊椎動物與古人類研究所)

關鍵詞 山西柳林晚II堆鋸齒龍形态分類

摘要内部

本文描述了山西省柳林市的一種新銅齒龍化石,即11月 gen.et。根據其形态特征與國内外類似化石的比較,認為它與Seutosanrus屬處于相同的進化水準。是以,化石的産量層可以與蘇聯第二世界晚期的IV波段B層大緻比較。

鋸齒狀龍是生活在第二世界晚期的早期爬行動物群,在南非和蘇聯發現了化石。英國、東德、意大利和坦尚尼亞也有零星的發現。這種化石的報道于1963年首次報道,此後在山西和河南被發現。1980年夏天,第一人與山西區勘察隊的龔中忠同志一起,從柳林縣雪村附近的石前鳳群頂層找回了一具不完整的鋸齒龍骨架,包括右颚、脊椎、肋骨、肩帶、左前肢、王牌等材料。化石描述如下。

一、标準注意事項

龍目島杯,科蒂洛索裡亞·科普,1894年

Pre-Prism-shape sub purpose Procolophonia Romer,1966年

鋸齒龍公司 Pareiasauridae Cope,1896年

黃河龍,新将軍11月

黃河龍屬(見屬)柳林屬的特征。

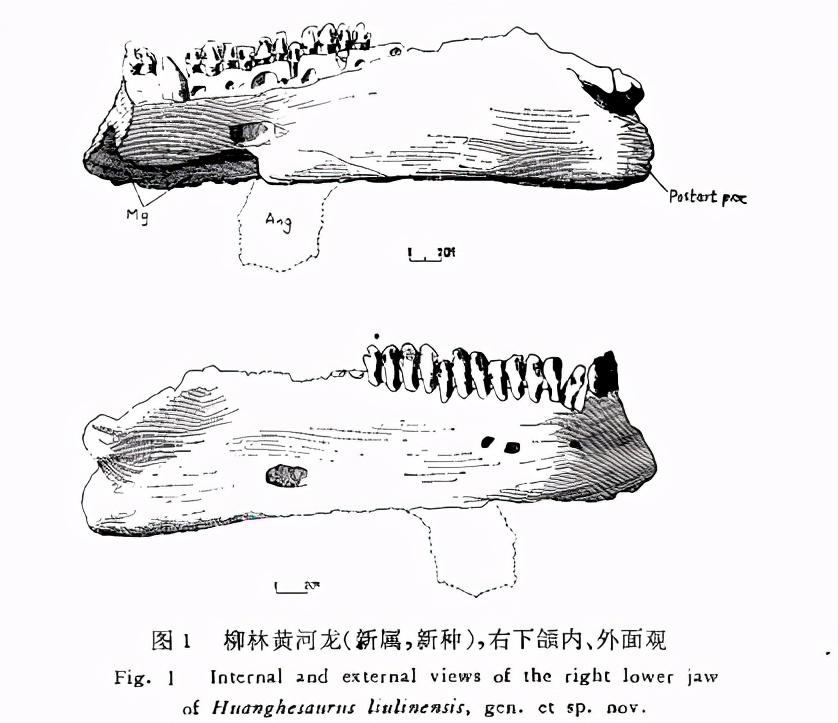

柳林黃河龍,新物種黃河龍柳林,ep.nov.(說明1-7;圖版 1、II)

陽性标本 不完整的骨骼,包括儲存完好的右颌骨和部分左颌骨;13根棘;左肩胛骨,前右烏托邦骨和胫骨;左右鎖骨和互鎖骨;左額胫骨、腳骨、胫骨和部分前腳骨。此外,還有幾個肋骨和王牌。古脊椎動物和古人類學研究所的标本數量;V 6722。山西柳林薛村的起源和分層;頂部兩堆烏姆斯特恩石,紫紅色砂泥岩。

物種特征 個體大。颚弓寬度為U形。牙骨共同高,夾闆堅固。關節後過程在下颌關節中更為發達。齒數大,排列緊湊。表冠垂直加長,略微堆疊。牙齒的尖端很多,分布均勻。脊柱深且雙凹,椎骨深凹。神經棘輪高而粗壯。肩胛骨長度,無勺骨槽(cleithrum groovc)。肩峰(肩峰)較發達,中度轉出,位置低。肩長,背部位置,肩胛骨部分比尤克拉骨部分長。卵子低而長,前卵骨明顯長于卵石骨。鎖骨和舌骨間非常堅固。胫骨又短又笨重,近端很大,遠端很小,兩端互相扭曲強烈。内毛和外毛孔都比較發達。足骨和胫骨很長,并發展出足骨肘突起(鷹嘴龍)。

标本描述标本的右颌骨、脊柱、肩帶和左前肢儲存完好,特别是颌尖、肩尖、肩及前肢的關節骨、關節巢和毛孔等結構特征的識别意義較為明顯,對于我國其他同類标本而言。1. 下颌

鋸齒狀龍的下颚的特征是在腹部棕褐色骨中形成相對粗壯的probobuna(protubera-nce)。我們的标本有較好的右颌儲存,雖然缺少骨頭,但可以補充左側。左下額僅由胸骨和夾闆骨保留。

牙骨相對粗壯,約占下颌外半部分的一半。骨骼的外側光滑,靠近關節區域,形成三個小孔,可能與骨骼營養有關。這些孔的大小和排列與蘇聯錯别字相似。由于牙骨與夾闆骨的分離和儲存,我們可以直接觀察到颌骨内部的結構特征:在梅克利安管上方,牙骨明顯增厚,形成袥骨的頂壁。

夾闆骨更薄,在颌骨外側暴露更多。骨頭在下颌關節處變得異常強壯,左右兩部分牢固地愈合,幾乎沒有邊界的迹象。颌關節高約110毫米,其中夾闆接頭高約55毫米。

頂端很小,向後延伸很短,主體在下颌的腹部形成一個法蘭。突出的矩形,中等大小,與其他類型相比是光滑的,例如鋸齒龍屬(Pareiasaurus),并且位置較高。

下颌的其他骨骼,如冠狀動脈骨、關節骨、前關節骨和上肋骨,已經愈合在一起,難以區分骨骼的邊界,但總的來說,鋸齒狀龍颚的基本特征仍然清晰地反映出來。

在下颌外側,上肋骨的開口較大,位置似乎高于髋臼的位置。關節骨的兩個關節的内部很大,略微前方;外面很小,略微落後。在兩隻飛蛾之間是一個更深的凹槽。在已知的類似材料中,除了蘇聯頭孢噻吩外,一般的颌關節都非常薄弱。V6722标本的聯合後部突起較發達,有較明顯的肌肉痕迹,表明附着在突起的下颌隆隆肌非常發達。

颌牙線的右颌骨有19顆牙齒(最後5顆隻保留根),加上前三顆牙齒未儲存,應為20顆。其中,前四牙發育異常,内外反轉,連同第三牙脫落可能引起創傷。

牙齒排列緊湊,牙冠和牙根之間有輕微的重疊,嵌入牙骨深處。牙冠垂直伸長,外凸面有更明顯的垂直棱鏡延伸到牙根。内側略凹,中間凸起,其他屬常見的小惡性良性腫瘤的尖端在冠帶(扣帶)上幾乎看不見。與外部一樣,有垂直的肋骨從牙齒的尖端延伸到牙齒的根部。單顆牙齒最多可鑲嵌 17 個齒尖,均勻分布在牙冠邊緣。颚齒系列的總長度約為220 mm。脊柱和肋骨

保留了4個頸椎和9個後椎,其中2個儲存完好,另外兩個神經棘輪或關節突起已被破壞。五個後推力更好,其餘四個嚴重受損,有些隻保留了部分。

頸鋸齒龍有6個頸椎,我們标本中的4個相連的頸椎代表最後4個,包括基底椎骨。這些頸椎具有以下特征:神經管直徑大。椎骨是雙凹的和非凹的,具有更明顯的中腹脊和兩個在椎骨上發展的橫向突起 - 副贅和副貶。

棱柱短,上突起和次級突起的位置非常低,兩者之間的間距非常小。前接頭突出物的接頭表面是圓形的,略微向中心線傾斜。兩個關節與前部平行突出,延伸很短。兩個後關節爆裂未儲存。專門的神經棘輪沒有完全儲存下來,但可以看到是闆狀的。椎骨高約90毫米,長約95毫米,寬約80毫米。

第四至第六頸椎的特征大緻相同;前後關節向前突出,向後方向突出,水準寬度非常小。神經棘輪較薄,向上稍厚,頂部有兩個突出部分,用于前軸肌肉的附着。四個連體頸椎,長約350毫米,連同未脫脂的頸椎和前頸椎,估計頸部長度超過450毫米。

後椎 由于9個後椎以無序的方式儲存,并且後椎之間的差異遠不如頸椎那麼顯着,是以不容易确定每個椎骨的确切位置,但可以按照前後順序大緻排列。

椎骨既深又雙凹,側凹也更深。幾個額背困難,中腹脊已經消失,副向位性已經與上部突出部分結合上升到椎弓位置,但仍有一個厚厚的脊連接配接到椎骨。Hypantrum和hypersphene更明顯。前後接頭向兩側突出,延伸較寬。上突起尚未完全愈合前關節突起。神經棘輪與後椎相比纖細,頂部與頸椎相似,還有兩個突出部分用于軸肌附着

中央椎骨椎體外凹加重,下前部有一個突出的斜三角形面,這可能是放置推杆間的地方。前後接頭向兩側直伸,延伸較寬,接頭平坦。上突起和前關節突起完全愈合在一起,椎體突起和椎下穴不如前椎骨明顯。以下是中央椎骨的測量值,這有助于我們了解标本椎骨的一般特征。

全脊柱高度 - 300毫米;椎骨———長80毫米;

神經棘輪高———100毫米;推寬 - 50 毫米;

接頭突出寬度 - 260 mm;椎骨高———100毫米。

鋸齒龍的後椎骨一般在15左右,以上9從其結構特征來看,可能代表前後後推力,而後椎骨、推薦椎骨和推薦椎骨則沒有保留下來。

肋骨 儲存下來的十幾根肋骨大多是不完整的,但頸部肋骨和背肋骨可以根據形态特征來區分。頸肋短而直,用于雙頭肋骨。Capicula和結核發育,由"Y"形分開。總長度從左側最後一根頸肋處測量,約為170毫米。前後脊柱有細肋,肋骨與肋骨結節相距很遠,凹口非常淺,顯示出從雙頭頸肋骨到典型後椎全頭肋骨的過渡。中背骨完全變成全肋骨,肋骨扁平向内彎曲,肋關節面可長達120毫米。肋骨後緣深部發育的凹槽和發育的翅膀狀突起為肋間血管,神經營養肌和腹部斜肌,空靈肌肉和肋間肌肉附着提供。3. 肩帶

V6722标本的肩帶部分儲存完好,除了缺失的右肩胛骨、尤卡骨和前尤卡骨外,所有骨骼都是完整的。材料包括左肩胛骨,同位骨,前真胛骨,左右鎖骨以及州際鎖骨。

肩胛骨狹窄,筆直,略微向後傾斜。近端肩峰上方最窄處為110毫米。遠端具有槳狀的展開部分,最大寬度為200 mm。骨頭很厚,長約750毫米,是同類中已知最長的肩足骨。此骨背側前緣光滑,無關鍵骨槽。肩峰發達,矩形,适度轉動,位置低。上腺體窩明顯退化,上孔的凹坑接近消光,并且上層梁支撐發育良好。骨的内側光滑,肩胛骨下窩較淺。早球骨

孔的内開口很大,幾乎是三角形的,位于内肩胛骨的下端。

骨灰甕闆僅由肩胛骨愈合的左側保留,由前切骨和卵期骨組成。兩塊骨頭也互相愈合,但愈合部位的山脊仍然可以分隔兩者之間的邊界。前桉骨較低,明顯長于桉樹,但比後者薄。前鳥喙大,圓形,直徑35毫米,位于肩膀前部下方。

骨頭又短又粗,其長度僅為前安樂死骨頭的三分之二左右。整個卵囊的最大前後長度為390毫米。肩胛骨由肩胛骨和肩胛骨組成,肩胛骨部分比肩胛骨長。蛾子更深,向下延伸,寬約110毫米,最大長度為230毫米。

鎖骨堅固發達,兩端的寬度和窄度有很大不同。腹部的下端最寬,為105毫米,向背部變窄,頂部隻有55毫米寬。背部頂部有許多小的惡性良性腫瘤突起,它們附着在大部分角肌(trapczium)上。骨的下邊緣和中邊緣,形成粗壯的翅膀突起和鎖骨相關部分的互鎖。左右鎖骨的直線長度為510毫米。

鎖骨為"T"形,體積龐大,前交叉帶(ecros-bar)從一側到另一側延伸約380毫米,後垂直搖桿(杆)短而寬,最大寬度為140毫米。從橫帶前緣到垂直搖桿後端的全長約為 320 mm。

4. 前肢

材料包括左胫骨、腳骨、胫骨和左前腳骨的一部分,其中最好與腳骨和胫骨一起儲存,胫骨的遠端斷裂,但内外毛孔仍保留下來。

胫骨短而笨重,架子長度為380毫米,估計全長在420至450毫米之間。骨頭在近端強烈擴張,最大寬度為360毫米;遠端擴充很小,小于200毫米。兩端以約50度的角度互相扭曲。主幹極短,柱形,橫截面為55×75毫米。

近端前腹線(前背腹線)非常大。背鳍鱗片中等長度,約160毫米。側中心線上的光滑凸起,從近端關節延伸到骨架遠端的浮腫部分。近端接縫面帶狀,最寬82毫米,二氧化二字不明顯。

偏遠的馬車巢(滑車窩)更深。Ectepicondylar較大,并在仰卧器過程後發育。外孔是圓形的,直徑約12毫米。恩髁不是很粗壯,但内毛孔發育非常大。孔長40毫米,由薄的外孔壁橋拱形成。該孔位于靠近胫骨内腹部前部。

骨頭長560毫米。近端很大,最大寬度約為200毫米。近端接縫面長150mm,寬80mm,二氧化二氧化更明顯。近側前部的兩個Sigmoid突起更發達,兩個突起之間的Sigmoid缺口也更深。形成肘部突起,長約120毫米。骨架較細,軸的下部和中部具有粗壯的翼狀突起。骨架的遠端略厚,關節平坦。

胫骨長390毫米,末端大,中等收縮。兩端關節面的凹巢很深,最大長度為140毫米,最大寬度為85毫米。遠端的最大長度為135 mm,最大寬度為95 mm。主幹直徑平面為 50×70 mm。

前腳鋸齒龍的手腕一般由八塊骨頭組成,手腕為3.0.1.4。V6722标本的左前腳僅包含胫骨,而其餘七塊骨頭沒有儲存下來。

腕骨很大,兩端之間長90毫米。近端關節面是橢圓形凸面,最大長度約為160 mm。關節表面被脊邊界包圍,該邊界控制胫骨手腕的運動範圍。軸的前邊界比軸的後邊界更遠,表明接頭主要從事正向活動。

手掌骨和指骨各有兩塊儲存,因為材料太小,無法對标本的手指做出判斷。據我們所知,鋸齒狀龍的指法一般為2.3,3,3,1或2.3,3,3.2。

5. 一件

除了化石骨骼外,還發現了20多塊盔甲碎片。根據形狀和大小,有兩種類型:一種是大而厚,尺寸約為60×80毫米。背部有一個大的中央惡性良性腫瘤,許多小惡性良性腫瘤在側面,估計可能是肩膀的A闆。另一個更小,通常在40×50毫米左右,比前一個更薄。外殼的形狀,中心惡性良性腫瘤的背部和輻射褶皺相對較弱。這種類型可以是後線或中心線兩側的一塊裝甲。看來動物的盔甲更發達了。

二、與讨論比較

本文描述的V6722标本,根據其形态特征,無疑應被歸類為杯龍目的的鋸齒龍。

迄今為止,世界各地已經發現了近20塊屬于該分支的化石。其中,在英格蘭蘇格蘭發現的Elginia是一種非常小的體型,頭部有一種特殊類型的角突起。關于東德的Hauboldisaurus和Parasaurus仍然存在疑問,前者的層數較低,隻有一塊材料,現在被歸類為Rhipacosauridae(Kuhn,1970),而後者很可能被納入前Sclerosaurws(Kuhn,1969)。意大利的Pachypes隻有腳印。這些屬與本文描述的化石類型不是很相關,不需要詳細比較。V6722标本的主要比較對象是來自南非,蘇聯和中國的類似化石。

與南非屬相比,V6722标本在下颌形狀、尖端數、冠狀特征、肩峰、肩腭、海膽闆等方面與安托頓、帕西亞蘇、布拉迪瑟魯斯、達利希帕裡亞等化石類型存在顯著差異。更相似的是鋸齒龍屬,但并不相同。我們的标本冠較長,颌關節較發達,胫骨突出呈矩形,胫骨扭轉角也較大,從這些特征差異來看,兩者顯然不屬于一體。

除了與南非在同一屬中讨論的蘇聯鋸齒龍外,還有五個屬:Rhipaeosaurus,Leptoropha,Para-Bradysaurus,Proelginia和Scutosaurus。前兩種類型具有原始特征,例如個體小,尖端很少和纖細的肢體骨,由Chudinov于1955年建立為一個單獨的部分 - Rhipacosauridae。該部分可能接近鋸齒龍的祖先。Proelginia被歸類為屬,而Parabradysaurus在落入巨型類别的Estemennosuchidae部分之前已經被分類了幾次。在這些化石中,最接近V6722标本的是特龍。雖然下颌突出的形狀和頭部後面顱骨的粗壯度有很大不同,不能歸為同一家族,但它們的牙齒數量最多可達20顆,齒尖的數量多達17顆,牙冠具有伸長特性,颌關節也比較發達, 表明V6722标本和龍頭與其他類似化石非常相似。在尖端數量和排列特性方面。這兩種化石類型基本上處于相同的進化水準。

該國有四種可比的化石,其中更重要的是Shihtienfenia和Shansisaurus。雖然在颌骨或牙齒中尚未發現任何屬,但頭部後面骨骼的差異很明顯,表明新标本不适合傳回石千鳳或任何山西龍屬。可以在以下頁面上列出它們之間的功能比較。

另外兩個屬,河南龍(Honamia)和Tsiyuamia,由楊忠健教授于1979年創立。兩個屬都隻有牙齒材料,新标本不容易與其他特征進行比較,而隻是

這三者也可以通過牙齒特征來區分。濟源龍尖的數量非常少,隻有7個,而新标本的數量多達17個,兩者相差很大。河南龍的尖端雖然較多,但冠部較窄,與根部寬度幾乎相同,與新标本明顯不同。

從上面的比較不難看出,本文是從柳林石前風組V6722的标本上寫的,對于一種新型的鋸齒龍,我們建議将其命名為黃河龍,gen.et sp. nov.),屬于鋸齒龍。

根據Brink and Haughton(1954)的說法,過去,鋸齒狀龍化石的數量高于在南非發現的屬的數量,其中11個化石屬于近30個物種。盡管如此,這些化石隻占南非晚期二期動物群的一小部分,其中以二齒龍和"Theriodonts"為主。目前,雖然在華北二棧形成後期也發現了雙齒獸的零星牙齒和動物牙齒,但主要化石類型仍然隻有鋸齒狀的龍。這些化石的多次發現表明,它們可能代表了一群以鋸齒狀龍為主要組成部分的動物。這些動物的特征與南非不同。

蘇聯二後期鋸齒狀龍化石主要見于德維納系列的二、四化石帶,後世産生的化石豐富。IV波段分為A層和B層,其中B層是錯别字的輸出層。本文描述的柳林黃河龍标本與下颌和牙齒的特征有更明顯的對比差異,顯示了兩者的進化水準——特征。是以。本文中描述的化石層應該大緻相當于蘇聯Dwina Tydvi iv帶的B層。

本文是在葉向奎先生的指導下完成的。科學院程正武同志,武漢國家科學研究所北京研究所學生院李鳳林同志,周明珍。劉憲庭、嚴仁傑、李傳軒、鄭家建、董志明、李金陵等同志審閱了文文并提出了寶貴的意見,筆者謹對此表示感謝。照片由杜志同志拍攝,張傑同志洗印,文中插圖由楊明萬同志繪制,筆者在此表示感謝。

(1982年9月17日收款)

參加考試并提供

楊忠健,葉向奎,1963年:中國首次發現鋸齒狀龍。古脊椎動物與古人類學, 7 (3), 195-212.楊仲健,1979年:河南濟源第二堆動物群的新夜晚。古脊椎動物與古人類學, 17 (2), 99-113.程正武,1980年:陝甘甯貧困地層中年地層的古生物學古生物學生活,下一本書;115—119。

Boonstra.L.D,1932年:Pareiasaurian研究。Pt.VIII—運動的骨學和肌學

=pparatus.B.—前肢。安. 8.4/r.Mus。第28卷,第4頁。

——,1934年:Pareiasaurian研究。Pt.IX—The eranial Osteology.4n.8.4/r.Mu.第31卷 第1頁。

——,1984;Pareiasaurian studies.Pt. XI — 椎柱和肋骨。Awn.8.4/r. Muws.第31,49—66卷。