老严是个不正经的人,很喜欢调侃,自以为嬉笑怒骂成文章。这段时间诗词赏析文章写得多,调侃李白,调侃范仲淹,调侃苏东坡,一路调侃下去,以至于被人诟病,说我糟蹋圣贤。其实说实话,老严还是有底线的,有些人老严是不会调侃的。比如岳飞,比如辛弃疾陆游。有些诗文也是不会调侃的,比如《沁园春·长沙》,比如今天这一首《茅屋为秋风所破歌》。

大家知道,唐朝是中国第二个黄金盛世。而这个朝代由盛转衰的分水岭,就是安史之乱。安史之乱中,杜甫命运沉浮,最高做到左拾遗,这是一个副部级的官。最低的是华州司功,这是一个科局级的官。但是这个官也没有当下去,自己辞掉了,几经辗转,来到今天的四川。

剑南节度使严武也是一个诗人,对杜甫特别敬佩。他给杜甫建了一座房子,让他居住,这就是今天成都市的杜甫草堂。但是很快,严武被调去长安当京兆尹,杜甫无人可以依靠,过了两年流浪一般的生活。两年之后严武回到成都再次担任剑南节度使,杜甫才又来投靠他,重新住进了杜甫草堂。

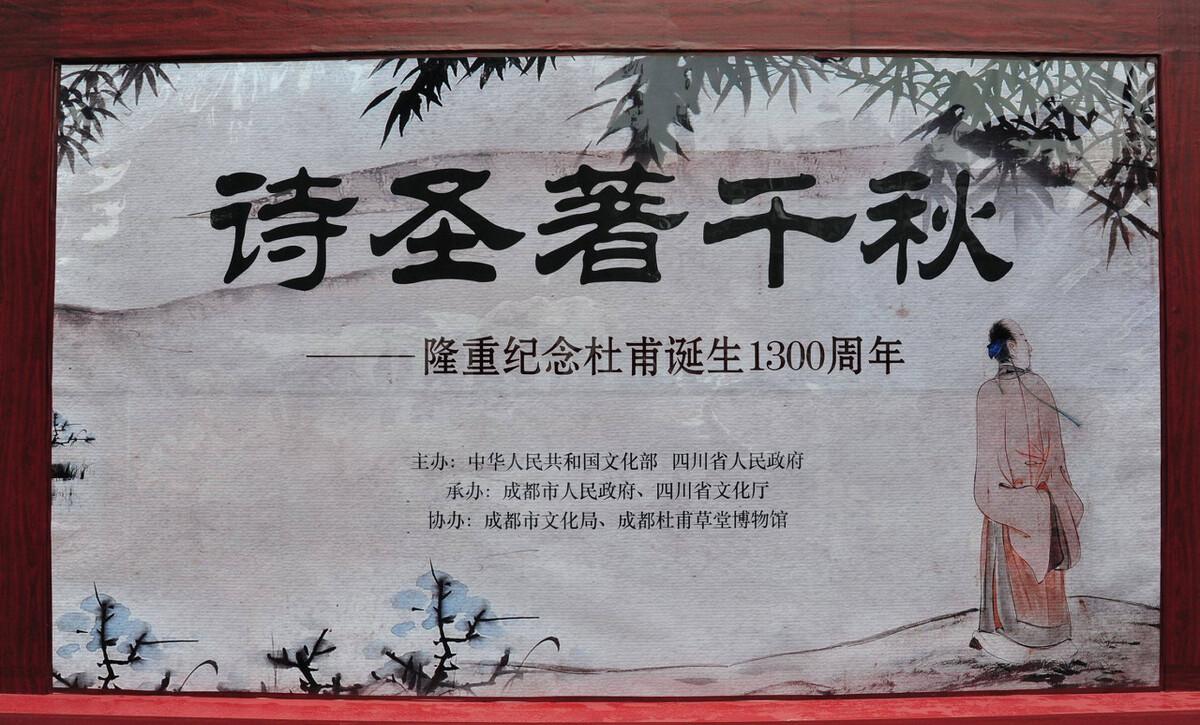

不知道这篇文章的读者有多少人去过杜甫草堂,现在是成都著名景点。其实现在的草堂已经不知道重新建了多少次了,看起来很整洁。然而当时杜甫住的时候,比现在的样子要破烂多了。就在那破烂的屋子里,有一天,狂风暴雨,杜甫草堂上的茅草被吹得七零八落,雨水顺着缝隙流下来,根本难以入睡。杜甫因此写下了这首诗:

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

一般情况下,古典诗词翻译成现代文,往往会失去很多原汁原味,会比原作逊色很多。但是杜甫的古风例外。这里普及一个知识。虽然古典诗词在我们看起来是非常高雅的东西,但是在古时候属于是民间创作,是上不得台面的。因为古典诗词使用民间语言写作,也就是使用古时候的口语来写,显示不出对文字的高深运用。而杜甫的古风,这是口语运用中的典范,只有在迫不得已的情况下,他才会使用一些比较书面化的语言。

先说几个词语解释。酒江郊,所谓的江其实是一条小河,就是浣花溪,这条河距离杜甫草堂不远,名字非常好听,但是在老严见到的时候,其实脏得要命。

罥,缠绕。俄顷,一会儿,很快。比较难理解的,大概就这两个词了,然后就可以从头到尾读通了。

八月的这一天,天空原本万里无云,但是到了傍晚,忽然响起了狂风。这狂风把我房子上的茅草一层又一层地卷起来,一直吹到浣花溪的另一边,才逐渐掉落到河边。掉落在高处的,缠在树枝上,让树梢更高。掉在低处的飘悠回转,有的掉到池塘里去了。南村的那些孩子们欺负我年老力衰,竟然忍心当面当盗贼,公然把茅草抱起来,跑进竹林去了。我喊得唇焦舌燥都制止不住,只好回来拄着拐杖长长地叹息。

明白如话,把“茅屋为秋风所破”这几个字交代得清清楚楚:为什么没有防备?吹掉了为什么没能拾回来重新盖上?

一会儿风停了,天上全是黑色的云,秋日的天空阴沉迷蒙,逐渐昏黑下来了。用布做的被子已经盖了很多年了,冷得就像铁一样。而且前段时间小孩子睡觉不老实,把里面的棉絮踢得裂开了。晚上下起了雨,屋顶漏水,床头没有一点干的地方。雨水就像麻线一样漏下来,一直都没有断。自从经历安史之乱之后,我就很少时间能睡好觉,在这漫漫长夜里,到处都湿透了,怎么才能捱到天亮?

这里需要插一句,老严有个历史没有搞清楚,如果有知道的麻烦回复一下。杜甫从华州辞职之后,把家属安顿到了鄜州,自己来到成都。然而这首诗又出现了他的小孩子,而且在《闻官军收河南河北》这首诗里面,也写到了“却看妻子愁何在”,可以确定当时他的妻子和儿子都在成都。是谁把他的家眷送到成都来了?

老严读过这首诗不知道多少遍。有时候读到这里就忍不住流泪。记得有一次参加朗诵协会的活动,读到这里忽然哽咽了,好长时间恢复不过来,只好在掌声中下场。作为像老严这种经历过很多的中年人,见到这种情景,是禁不住伤怀,禁不住怜悯,禁不住悲怆。杜甫真的是什么都没有,连这间风雨都不能遮挡的房子,还是别人送的。

可能有人会说,杜甫在几乎不能活下去的情况下,还能努力写诗,我们还有什么理由不努力呢?然而老严想说,杜甫作为千古诗人,作为中国历史诗人的最巅峰,在当时就名气非常大,然而像这样的人都能陷入绝境,这才是理解这首诗的关键点。

当然,作为诗史的杜甫,作为诗圣的杜甫,境界比老严要高多了。他虽然穷困潦倒,蜷缩在成都郊外,然而心里想的是整个天下,还有多少人像他这样穷困,这样被风雨欺负?

怎么样才能得到千万间宽大的房子,能让天下受冷挨冻的人都能够遮风挡雨,都露出欢快的笑脸?不管多大的风雨都吹不坏,像山一样安稳。哎呀!什么时候眼前忽然立起这样的房子,即使我的房子破了,我就算被冻死了,也心满意足了。

从古到今,在士大夫中间都有一个指导思想,那就是“穷则独善其身,达者兼济天下”,这样的人被认为是品德最高尚的人。然而杜甫的思想超越了这个高尚,在自己穷困潦倒的情况下,想到的还是济天下,“穷也兼济天下”。老严在为杜甫的遭遇撕心裂肺的时候,杜甫在为全天下人撕心裂肺。老严怜悯的是个体,杜甫怜悯的是天下。杜甫虽然削瘦而柔弱,但是在老严的心中无比高大伟岸。这样的人,老严当然不敢调侃,只能尊重,只能敬佩。

如果说,坚持“穷者独善其身,达者兼济天下”的是高人,那杜甫就是高人中的高人,就是圣人。看来诗圣的称呼,不仅仅因为杜甫的诗,其实是他的心。

至于艺术手法什么的,那些都是旁枝末节,不需要去分析。老严写这篇文章,只希望和读者们一起重温这首诗,重温杜甫的伟大。