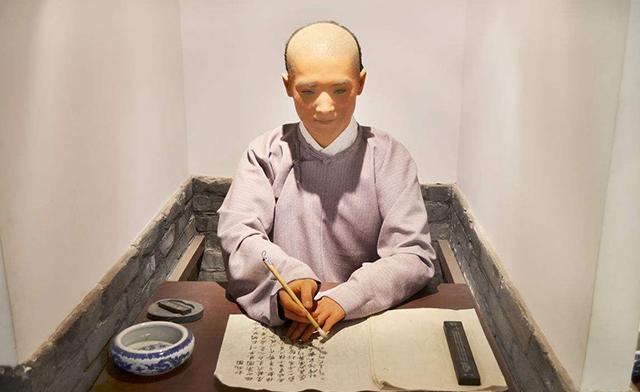

古代科举考试经常会出现一些超龄考生,一方面来说是由于他们学业不精或是机遇不好,另一方面出现这样的情况也和科举制度本身有很大的关系。自北宋英宗治平三年(1066年)开始,对科举进行了一次重大的改革,由每年或不定期举行改为三年开科一次,此后一直沿袭到清末。

这次改革对于应考者来说,就意味着第一次落榜就要等待三年(恩科除外),只要是落第几次就有可能从青年考到中年。在科举史上,老年应考者不在少数,历代有关老年及第的记载成为人们茶余饭后的谈资。

唐昭宗光化四年(901年)录取的二十六名新科进士中,陈光问69岁、曹松54岁、王羽希73岁、刘象70岁、柯崇64岁、郑希颜59岁。皇帝非常钦佩他们长期参加科举的精神,决定免除他们参加吏部铨选的环节,直接授予他们官职,时人称为“五老榜”。

明清时期是科举考试发展的最高峰,随着应考人数的增加,士子及第的难度增大,且平均年龄也在逐步提高。清代著名学者沈德潜在康熙二十三年(1694年)考取秀才,时年为21岁。此后,沈德潜连续参加了十七次乡试,均名落孙山。直至乾隆三年(1738年)乡试中举,次年考中二甲十八名进士,这时他已经67岁了。

还有一位著名的学者李慈铭,他于道光三十年(1850年)考取秀才,时年也是21岁,之后他十一次乡试落榜,直至同治九年(1870年)考中举人,这时他41岁。之后,他又参加了五次会试,于光绪六年(1880年)考中进士,时年51岁。

李慈铭的应试生涯颇为有趣,从道光朝一直考到光绪朝,这在清代历史上是极为罕见的。为此,他刻下一枚藏书章以示纪念,文曰:“道光庚戌秀才,咸丰庚申明经,同治庚午举人,光绪庚辰进士。”从秀才考到进士历经四朝皇帝,李慈铭创下了科举史上的一个记录,可称科举史上的第一人了。

乾隆五十四年(1789年)己酉科乡试,各省汇报至朝廷的年届八十、七十以上的考生多达五百多名,百岁参加乡试的考生也不是传说。乾隆三十五年(1770年)庚寅科江西乡试时,应试的广信府生员李炜99岁,居然能顺利考完三场。尽管他最终落地而归,但乾隆还是觉得他精神可嘉,特赐他举人并允许他参加会试。

还有一位广东顺德的考生黄章参加乡试时的年龄也是99岁,他61岁中秀才,83岁成为贡生。康熙三十八年(1699年)己卯科顺天乡试时,99岁的黄章让曾孙举灯笼引导入场,灯笼上写有“百岁观灯”四个大字。面对其他考生的异样眼光,黄章信心满满地说:“我今年99岁,非得意时也。俟一百二岁,乃获隽耳。”

自乾隆元年(1736年)开始,为了给年老应试者以精神安慰,朝廷开始赏给年老应试者官衔。乾隆十七年规定,八十岁以上考中举人赏翰林院检讨衔,七十岁以上考中举人者赏国子监学正衔。嘉庆十四年(1809年)万寿恩科,各省老年举子积极应试,完成三场考试的老年举人又三百七十多名,均分别赏赐加衔。道光六年会试时,应试举人广东三水县的陆去从已经103岁,朝廷赐其国子监司业衔。

朝廷不仅赏给官衔,还赏给年老生员举人出身,这一制度始于乾隆三十五年(1770年)。这一年顺天乡试考生中,有85岁和80岁考生各一名,均赐予举人。次年,允许顺天、山西、河南、山东、陕西、湖北等省年70岁以上之生员、贡生都赏给举人出身,让他们有资格参加会试。

随着年老生员人数逐渐增加,虚报年龄的人数也越来越多,朝廷不得不随之提高赏赐举人的年龄条件。乾隆五十四年规定,年龄在80岁以上的赏给举人,准许参加会试;70岁以上者赏给副榜,不准参加会试。光绪五年(1879年),改为80岁以上赏给副榜,90岁以上的赏给举人。

由于录取名额有限,能通过科举考试获得秀才、举人和进士的毕竟是少数,大多数读书人则是耗尽一生的光阴也得不到任何功名,一辈子都是童生。科举功名对他们来说永远只是空中楼阁、海市辰楼。