选自中国社会科学院临沂区文化局考古研究所山西省重点工作组1983年第01号。

山西省盐仙县陶鸡遗址的发掘工作始于1978年春,根据遗址内涵所反映的文化观,它最初被认为是中原龙山文化的区域变体,命名为"陶庙型"(1)。

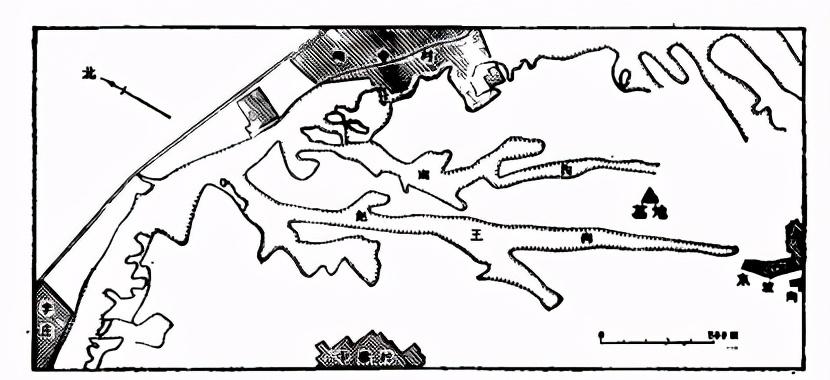

墓地位于遗址的东南部(图一),

根据目前的调查,面积超过30,000平方米。墓地的挖掘工作于1978年秋季开始(2),到1980年底,已经进行了五个季度的实地工作。

为了方便我们的工作,我们将墓地分为三个挖掘区域,从东到西,依次为I,II,III,每个挖掘区域宽度约为100米。到1980年底,在第一区北部和第三区中部发现了1084平方米,发现了637座坟墓,挖掘了405座。还有32个灰坑。

在工作过程中得到了临沂地区、彝县党政各级部门的积极支持。张恒、戴宁轩同志和南京大学历史系的12名学生参加了80年春天的发掘。

一、地层关系及墓葬分布特征

墓地原本位于塔尔山西侧,由东向西缓坡,由于梯田的改造结果,截断了土壤,这里的表面已经没有原来的样子,古文化积淀严重受损,梯田段暴露出大量受损的墓葬,保存完好的墓葬也大多丢失了原有的墓葬。墓地的西北部与住宅区的边缘相连,有文化层和几个灰坑;墓地的东南部比较简单,只看到个别的灰坑,还没有找到文化层,墓葬直接堆放在耕作下,靠近,现代梯田垫土。

关于墓地西北部的分层关系,以中央T 3001的堆积为例,如下(图2):

第一层耕作,黄褐色,疏松土,0.20-0.40米厚。

第二层梯田土,黄色,土质细,硬度较大,从表面深度0.20-0.40,厚度0.50-0.65米,包括陶庙式龙山文化后期陶片及近,现代黑、白瓷、钉子等。当梯田为近处和现代而平整时形成的干扰层。这种缓冲层在墓地中很常见。

文化的第三层。根据土壤质量、土壤颜色,可分为两小层:

3A层黑褐色土,距地表0.70-1.00深,厚0.10-0.50米,出土陶器、环足罐、条纹平罐碎片。

3B层红黄土,距表面深度0.70—1.10,厚度0.10—0.30米,出土直口胖脚、方格交织字母、条纹折叠锅、方格圆脚罐、条纹平罐等陶器碎片。从收录文物来看,具有3A层属于陶庙型龙山文化后期积累。

3A层下堆放的墓穴4层,灰坑1层。其中两个坟墓(M3001,M3013)打破了3B地板,另外两个:M3027打破了M3028。M3027和灰坑H3006在3B层下断开了M3016(M3016的一小部分堆叠在3B层下,未显示此剖面图)。

第3B层下的H3005打破了M3015,M3015打破了M3014。

从出土文物中可以辨认出时代M3015、M3016、H3005和H3006四个单位。3B层下大靠近M3015和M3016年,相当早的陶庙遗址(海底);灰坑H3005和H3006出土的陶瓷片近似,主要是绳纹印制的灰色陶器,条纹较少,主要仪器形绳索状沿坩埚折叠,沿罐子折叠,圆脚罐,条纹折叠肩罐等,但没有看到直嘴胖脚和方格交织字母,从陶器轮胎、饰品和器具特征来看,其时代应该略早于3B层。

埋葬密度是该遗址最引人注目的特征之一,特别是在墓地的北半部。在I区北部暴露区的544平方米内,发现了462个坟墓,平均每平方米0.85个。在T1201北半部50平方米的范围内,有71座墓葬,平均每平方米1.42座。C墓密度如此之大,在同一地方长期重复埋葬的结果,墓葬之间有复杂的重叠,打破了这种关系。埋葬后的坟墓往往会摧毁以前的几个坟墓,例如Ml228,它摧毁了七个坟墓,如M1266。许多最初被埋葬的坟墓被后来的坟墓摧毁,例如M1315,它被四个坟墓打破,如M1234。有单独的坟墓,例如M1240,它完全位于早期的M1270坟墓中(图3)。

第一区98%以上的坟墓被挖掘出来。——群断关系,不到两座墓葬,十几座,几十座,最大的一组根据目前的统计有168座墓葬。此外,墓柱很难区分。

从公开情况来看,三区中间的墓葬密度略低于1区北部,发现大型墓葬,大中型墓葬和一些小墓葬排列得更规律,墓葬之间的分体关系更简单(图4)。

大型墓葬一般在3B层下发现,其中许多被陶庙型的后期灰坑摧毁,个别(M1111)被陶庙型的早期灰坑破坏,一些墓葬(M3016)遭受了无座灰坑的破坏,干扰相当严重。大坟墓和小坟墓相互破碎;坟墓和坟墓之间没有破碎的关系。大型陵墓往往埋在同一时期的中型氏族两侧,如M3009和M3084两侧的M3002;M3016两侧都有M3017和M3018。

由干墓填埋经过多次翻转后,每个墓葬的填土,土色相似,交错墓难以辨认,很大程度上增加了挖掘难度。

二、墓葬形态体系

墓葬是长方形坑墓,但墓葬的大小和深度却大不相同,大致可分为三种情况;

大墓已经出土6座,三区5座,墓宽,但不太深,一般为2.90-3.20,宽2-2.75米,其余墓穴深度0.70-2.10米,超过1米。

有40或50个中型墓葬,约占总数的八分之一。可分为两类;一个深坟墓,一般长2.20-2.50,宽0.80-1.00米,最长3.12米,最宽1.34米,坑深2米以上,最深3.55米;另一种是宽而浅的中型墓葬,往往分布在大墓的两侧和附近,墓葬的宽度在1-1.58米之间,是普通小墓的两到三倍,坑的深度往往在几十厘米到一米左右,一般不超过附近墓葬的深度。前者最常见于公墓I,后者主要见于公墓III。

小墓葬长2米上下,宽0.40-0.60,深0.50-1米,最短1.60米(个别二级墓长只有0.80米),最窄0.35米,最浅只有0.05米深,去除扰动层下的土壤被看成被平整的骨架隔开。

充满红色和黄色的花土,带有紫褐色斑点。坟墓较深的中型墓葬,其头端常有壁龛,或见脚巢。

埋葬器具的痕迹大多见于中型墓葬,从木板灰石上可以看到木棺的盖板、底板、墙板两侧以及前后挡板,但板交接结构已经无法辨认。有几个坟墓具有更复杂或特殊结构,如下所示;

M1650坟墓长2.45,宽0.96-1.18,深3.35米。坟墓的底部由燃烧的土壤和破碎的陶器制成,厚1厘米,棺材放在上面。木棺材的痕迹横截面为梯形箱,长1.90,盖宽0.50,底板宽0.65,头端高0.56米,脚高0.37米。出土时,墙板和盖子的侧面略微向左倾斜。棺材的底板上覆盖着一层网状的大麻,约1厘米厚。死者是成年男性,四肢笔直,打结扁平。骨架齐全,覆盖素色,头部和上半身白色,下半身灰色,脚橙色。织物的外部覆盖着砾石层,厚约0.5厘米。骨架上覆盖着麻辫,反复折叠成10-12层,直到盒子盖上。棺材上覆盖着一层0.4厘米厚的麻辫,两侧垂直底部。在外面,在棺材里发现了一根麻绳。棺材盖和棺材周边撒上一层木炭残渣,厚约0.5厘米,然后填土。

M3106和M3135,墓面略微像"工作"字形,前后墓葬设备的前后水平边框宽出两侧墙板,呈"II"形;后者的墓穴每个角落都有一块圆木头,用木板连接四角柱子,平面呈C形,但也只有剩余的木灰痕迹,板、柱交接方法一直不详。

几座大型坟墓被晚期的灰坑损坏,埋葬设备并不为人所知,坟墓底部还残留着板灰和碳砂的痕迹。小坟墓通常没有埋葬装备,而个别坟墓,如M1680,是仅由植物茎制成的箔卷尸体。

常用的麻辫,有的因为绷带紧绷导致骨架耸耸肩膀,双腿紧挨在一起。

几乎所有的坟墓都是单一的四肢直立的墓葬,其中大部分向东南方向,范围为120至140度。淬火埋葬只发现三例,身体微侧,下肢微弯曲,屈肌角大于120度。二次埋设9、不完全骨、头骨和肢体骨往往集中在一起,所以有的二次埋坑长度只有80厘米。个别空坟墓,也许骨头殖民地已经搬迁。

发现少数砾石被砾石覆盖或涂抹,包括一些没有埋葬装备的砾石。有的散落在身体下面,有的散落在胸前或脚部,只在颅骨或眉骨、下颌。

"在确定的280座坟墓中,大约三座半是男性,大约两座半是女性。除了一例年龄在8至10岁之间的少年外,其余的都是成年人。此外,还有三四例幼骨,在充满土壤的坟墓中发现。

四、用殡仪产品

大型墓葬藏品丰富,如M3015出土各类墓葬物品178件,其中陶器14件,木头23件,玉石130件,石器(内石111件),骨头11件。在灰坑H3005中又有30件墓葬物品被扰动并被发现,因此该墓中原始墓葬物品的总数应超过200件。随着墓葬制品在板材周围发现的灰色痕迹,其近似位置是死者(从剩余的脊柱、骨盆骨、股骨相对位置,原头向东南)在右侧主要摆放炊具和减肥用具,右下角有木镐、木箱、石刀、 石镐,右中心有陶炉、陶器、陶罐,右上方有木豆、大木板和木桶;左边主要放置乐器、工具、武器等玉石、石器、木头等,左下角有鼓、石、磨盘和磨棒,左中央有一堆石镐、骨镐,左上角有玉石、石器、骨器、木豆、木"苍器"和不分辨的彩绘木器;坟墓的墙壁附近有一具猪骨架,猪头被切掉并放置在坟墓右侧的陶器中(图五)。

中型墓葬大多有随身物品,一般是一、二至五、六件,最多十几件,以玉石、石器为主,如M3031有石3、石刀2、骨、石3、石1、石头饰3、石饰2串。分布在大型坟墓侧面的浅坑形坟墓也用彩绘陶器埋葬。在这些发掘材料中,小墓葬中随附的墓葬产品不到十分之一,一般不超过三块,骨片常见。在遗骸坟墓(M1756)中只出土了一个带有两只耳朵的小陶罐。共有中小型墓葬74座,其中墓葬产品共140件,石、骨、陶2件。当出土时,在头顶上发现梳子,痣和头饰,吞下或放置在右臂骨上,在骨头上划伤,在腹部右侧,胸部,腹部,下肢或骨骼的侧面(图6)。

全埋有14头猪的倾斜骨头,大多放置在墓穴的头壁或头端的底部,少数放置在墓穴的脚端,数量不同,以半对或一对颚为准,有的有十多对,最大的墓葬(M3084)埋设30多对。

(1)陶器 只有少数中小型墓葬发现陶器,其余的都是在大型墓葬中发现的。有泥沙二、轮胎红褐色、多灰褐色,部分物品涂在黑色陶瓷服装上并抛光,均为手工制作,火力低。装饰以串花图案为主,在各个陶盆上可以看到类似于寺庙底部沟I文化的厚厚倾斜的篮子图案。有的陶器已经上漆,都是烧成背色的,一般以黑色陶器服装为地面,上以红色、黄色、白色,或用红黄、白色,图案有波点图案、条纹、几何图案、漩涡图案、非常不同的图案、龙、变异的动物图案等。主要仪器有炉子、坩埚、罐头、锅、瓶、盆、盘子、豆类等。

炉子夹着灰色陶器,收敛的嘴,折叠肩,炉门是弯曲的,有双水平耳,耳朵有四个烟孔。M3015:28,墙体在耳朵上方和附近底部抛光,中间饰有绳索图案,炉门旁边有泥条,通过高度23.6,口径22.4厘米(大头,4;图 7.8)。

有三种类型的仪器形状

深肚皮铠甲砂灰色陶器,豪华口,壁近笔直,底部圆润,附着三袋脚,腹部中间有双耳。M3015:30,耳高仪器表抛光,其未着装绳索图案,通过高度24,口径18.4厘米(Tubanwu,2;图七、图4)。

折叠式腹部坩埚较小,壁较薄。上身泥褐色陶器,折叠边,沿槽两段,上腹部斜直内侧,仪器台抛光。下腹部形状为折叠腹盆,底部和三袋脚为沙灰色陶器,绳索图案。M3015:36,上腹部,耳朵对称,身高20,口径20.8厘米(图7,3)。M3002:25,上腹部直,下腹部直径大于口径(Tubanwu,5)。

单体形状如单耳坦克,M1111:4沙棕陶器,直嘴,圆唇,腹部折叠,修剪绳索图案,口径12,腹部最大直径16,身高19.5厘米(图班武,3)。

坦克类型较多,现引述四种如下;

大口锅泥褐色陶器,大口,沿坡宽,腹部深,底平,上腹部对称双,胫以上抛光,摩擦以下绳索图案。M3015∶38;通过高度40.8,口径28.2,底径14.4厘米,上腹部桌子上画三个大红点(图7,7)。M3015:27,平底,三个多汁的红点在泥藜麦上方移动(TumenWu,6)。

小嘴折叠肩罐泥褐色陶器,高领,杂音形口,折叠肩,腹部深,腹部最大直径在肩部,以下斜收小平底,肩部有对称的小垂直。M3015:29,肩红色,腹部装饰绳索图案,通行证高度37.8,口径15.6,底径9.6厘米(图班武,8;图七,6)。

折叠肚兜泥黑陶,口沿唇圆窄,腹面折,平底微凹。M3016:5,上腹部抛光剂,彩绘朱红点三,通行证高度13.8,口径14,底径7.4厘米(地块图,4;图七,5)。

单耳罐M3015:45,沙夹灰陶器,豪华口,高脖子,鼓肚,平底,单耳一侧颈间,通过高度16,口径8.4,底径6.8%(图班武,7;图 7、2)。M1111:5,砂夹棕色陶器,串联,尖圆唇,鼓腹,平底,单耳,通道高度12.6,口径8.7,底径7.8厘米(图7,1)。

锅泥褐色陶器,外层铸造黑色陶瓷衣物,衣领高,肩膀宽阔,肩膀下方收获小平底,画的开口,腹下有绳纹。成对出现在坟墓中。M3002:49,细高跟鞋斜折,肩部抛光黑色陶瓷服装为地面,涂有红色和白色变种的动物图案,脖子下部有一条红色条纹一周,通过高度28.2,口径17.8,底径9.2厘米(图,2)。

M3015:42,嘴巴一起转,肩部抛光黑色陶瓷衣物,用红色、黄色之间画波尔卡圆点旋转,脖子下部每周有红色窄条和黄色条纹,通过高度17.2,口径17,底径7.7厘米(图班武,J)。

瓶装泥褐色陶器,黑色陶瓷衣物,嘴一起转动,高高耸入云,颈、叠肩,肩下斜收小平底。M3009:1,制作精美,造型腥脯,颈部、肩部和上腹部,红色为背景色,以白色素描图案,或红色、白色相互形成图案。上半部分的颈部和肩部图案为动物头部形象的开口,颈部中心图案已被破坏,上腹部图案相似于截然不同的线条或云雷。刀头高度26.8,口径12.8,底径5.6厘米。

盆栽泥褐色陶器,敞开,一起转动,略带内侧腹壁,下腹部折成平底。M1111:1,上腹部有抛光黑色陶瓷服装,有红白两色的折叠带和几何图案。刀路高度 17.8,口径 34.6,底径 11.8 厘米(地图陆地,3)。

盘子。泥褐色陶器,或黑陶,板墙倾斜成平底,外墙装饰有淡淡的轻绳图案,内壁抛光,用红色或红色,白色涂上龙纹。M3072:6,开口,倾斜折叠边缘,通道高度8.8,口径37,底径15,沿宽度1.8厘米(图1)。

豆泥灰陶,浅板,宽沿平折,板外墙装饰有藏浅绳或糊泥条,板内壁和豆子放较亮的黑色陶器服装,板边和豆底常呈红色。

M3073:14,高11,圆盘直径18.6厘米(图七,9)。

异形陶泥褐色陶器或灰色陶器,形状像一个长颈葫芦,桶形高脖子,圆鼓肚,中心腹底突出一个洞,周围有三个小孔,脖子、腹部之间有耳朵。M3002:53,褐色陶器,通过高度83.6,桶径11.6厘米,桶口有一个圆形的新12周,桶体抛光,腹壁装饰绳索图案和泥条,构成不规则连续的三角形和菱形图案(地图土地,6;图 8,右)。

这种设备是连接在嘴上和口下,它不能是一个容器。在大坟墓里各带鼓、石舞,所以大概可能是在古代文献中,"以瓷砖为'土鼓'"。进行聊天以进行验证。

(2)木器工具均发现在大型墓葬中,主体外壁均涂漆,以红色为地面,以白色、黄色、黑色、兰花、绿色等颜色涂上图案;某些对象仅以单色红色铸造。有些物体,如M1111和M3015从木豆中取出,剥皮的颜色是卷曲的,类似于油漆皮。是否早期漆器,都要在油漆上进行测试。出土时,木质机身(木胎)已经腐朽成灰色,从颜色皮肤上可以辨认出仪器形状的鼓、圆脚板、长方平板、水桶、豆类、箱子、坩埚、箱体、箱体、"仓形装置"等。所有类型中木豆数量最多的木豆。此外,每个场景都有一个拾音器,每个盒子一个,鼓两块,"cangy device"四五块。

鼓 在大坟墓中,成对的木鼓和石堆,陶器(土鼓?同样出,固定位置。鼓体由垂直桶形制成,当挖树干时,外壁被涂漆。鼓皮已经腐烂,但鼓腔内通常散布在鳄鱼骨板中,从几块到几十块不等,正如原始鳄鱼皮鼓所证明的那样,即古代文献记载在雷鼓中,毫无疑问。鼓腔也常发现在一些小圆锥的深褐色低温陶器中,高0.5-1,底径1-2米。据推测,它可能已附着在鼓皮上以进行调谐。M3015:16,出土时身体倾斜变形,通过高度100.4,上口直径43,下口直径57厘米,外墙投粉红色或深红色背景色,以白色,黄色,黑色,宝石兰花等颜色涂成图案,已损坏。经过仔细辨别,中间一侧的图案持续一周,宽度约22厘米,截然不同的图案更加明显;下部装饰宽一周,宽约4厘米,具有几何图案,云图案等,图案在上面和下方,并有条纹边框数周(板块,5)。

圆板M3015:32,沿外宽,沿下端褶皱,通高22,口径63.6,底径33厘米。身体是红色的,沿脸有白色的图案图案,已经禁用。出土时,圆盘内置木桶(勺子)一块,因此,这个大环脚板应该是装汤的容器(地图土地,2;图八、图1)。

木桶M3015:35,长柄平整,铲斗与手柄角度小于90度,铲斗高度10,口径9.8,深度8,手柄长度99,手柄厚度1.6厘米。机身为红色,手柄表面涂有白孔形图案。出土后,放在圆圈圆盘上。

木豆,木豆形式较多,都是红色的。M1111:2,非常大,通道高度25,板直径57,豆底直径30厘米(地图土地,1)。M3073:5,开口,对角线折叠边缘,板壁中间有折叠月桂,圆形脚形矮人,通行证高度9,口径19.4,底径7.8,圆盘深度3.6厘米(图9,2)。

"cangular"的下部是一个带有蘑菇形盖子的圆柱体。拱形顶部的三个小孔在圆柱体周围凹陷,但三个孔没有连接。外墙覆盖着红色。整体形状与秦汉墓的尖塔陶器仓库相似,名称、用途不详,今天暂时以"仓形装置"为名,待知。当滑行时,该装置又附着在一块骨头上。M3015:25,高度24,底部直径15.8厘米(图9,3)。

(3)玉石、石器、大、中、小型墓葬相继出土,在各类墓葬产品中所占比例最大。石器是大多数。除了用于生产的石材外,..一个锆石镐系统用压制法加工,其余的都经过碾磨。仪器有锆石、银、刀、铸件、链条、磨盘、磨棒、纺车、暖轮、环形、痕量、梳子、头饰、饰品等。采取鼻涕虫和鼻涕虫是很常见的。

绿灰色的石灰石,制成,在带有鼓的大型坟墓中。M3015:17,上两面钻孔,通孔长度为80厘米(图9,1)。

玉石、石材两种,均为矩形,平磨,一面中间钻一个孔,以绑住手柄;磨出另一侧的双刃。M3015:2,翡翠色,棕绿色,一面单面钻孔,上下缺失角,另一面双面弯曲边缘,长11.2,高6.4厘米(板材5)。

M3024:1,石材,灰绿色,一面钻进一个洞,另一面刀片略微弯曲,长12.5,高8.1厘米(图-O,6)。M3031:10,石头,灰绿色,形状像一个侧面定位的梯形,长13厘米,边缘高10.8厘米(图10,5)。M3015:56,石材,白色,窄形,双面薄边,其他三边略抛光,长16.5,高6.9厘米(板材3)。

嘿,它被误认为是铲子。在我们逐一观察其出土位置后,发现它被水平放置在底座中,因此假设它应该是一个垂直手柄。M1364的石头上有红色木制手柄的痕迹,这一事实证实了这一推论(图六)。从这个物体的形状来看,大部分的刀刃很钝,看不到用痕,有些又薄又窄又长,似乎不是一个实用工具,而是一个仪式服务等等。

刀是石材,平磨,有三种不同的类型:

直背弯曲刀片石刀M1437:1,白色,刀背直,弯曲双刃,边背,7高度2厘米。

长穿孔石刀M3015:49,蓝灰色,水平矩形,近上边缘有两个孔,单面钻孔,双面和下刃磨出双面刀,25长,4.4高 6.8.cm(板,6;图 10、9)。

"y"字形石刀多绿灰色石灰石研磨,形状近似侧向定位"V"字形。上端是手柄,稍微琢磨了一下,以便抓握,并看到了设备木制手柄的痕迹。主体比手柄宽,下边缘磨成弧形双面边缘。在大型坟墓中,每个坟墓都靠近一张木床,似乎是一把菜刀。M3015:39,60厘米长(图八,2)。M3015:24,略小,长28.5厘米(板,7)。

在一些大型墓葬中,有石磅的组,M3002一组13块,M3015发现6块,全部是石头,铣削,扁平矩形。M3015:20, 白色, 下边缘单面边缘, 长度 10.4, 宽度 5.8 厘米 (图 10, 10) M3015:66, 白色, 弯曲的单面边缘, 长度 7.9, 宽度 4.3 厘米 (板, 1;图 1O、2、)。

M3015:67,棕绿色,短体,两侧边缘略微弯曲,下边缘有弧形单面边缘,长5.1,宽4厘米(板,8;图 1O、3)。

石镐的数量更多,在M3015中出土了110多块,每组从十到二十二块不等,大概绑在一捆或插入箭头中。用一个最不怪诞的链条的细三角形,蒸汽有每一个链条秒。M3015:14-3,灰绿色,本体截面为菱形,使圆锥形,通长8厘米(板,4左;图 —-, 2)。

M3015:14-1,灰绿色,身体为亚腰形,身体部分埋头形状,不明显,长度6.7厘米(板,4英寸;图 11、4)。

M3074:1-4,蓝灰色,平体宽度,形状像柳叶,长7.5,宽2.2厘米(图I-,3)。M3015;12-1,灰色,薄三角形,无铵,长4.5厘米(板,4右;图一 - 一,5)。

用于大型墓葬的研磨盘和研磨棒。M 3016:11,花岗岩研磨板,圆形箱体,厚体,研磨表面光滑,中间有矩形槽,槽有红色和黄色颜料的痕迹,长度35,宽度24,5,厚度5.5-6.3厘米。M3016:12,花岗岩磨棒,当在磨盘上出土时,高12厘米(板,9)。

有玉石和石材,都平整抛光,好直径大于肉的宽度。M1423:1,翡翠色,浅黄色褐色,圆形,细磨,肉厚蒸外,郭圆边,外径12.4,好直径6.1厘米(图I O,7)。M3015:3, 翡翠翅膀, 白色, 外径 3.6, 良好直径 1.9 厘米 (板, 2;图-一,六)。

M1411:1、石材,蓝白色,体厚,周长不是很规则,外径13.3-13.8,好直径6.5-6.8厘米(图I O,8)。

有玉石和石石两种,外圈、外周或八角形。玉石的制作非常细腻(《考古》,1980年,板块土地,7、8),石痕稍差。M1282:1,石道,白色,小形,外长,宽5,内径3.9,高2.9厘米(图1O,1)。

臂环M1369:2,玉石,豆青色,精磨,外径7.2,高1.8,壁厚0.4厘米(图1O,4)。当出土在臂骨上时,由于仪器的形状与胫骨不同,暂时用这个名字,以显示差异。

有玉石梳和石梳。M1282:2,石梳,白色,呈锯齿形,梳子20,长9.4,宽7.9厘米,是一件更精致的作品(考古学,1980年,地图土地,1)。

玉管M3015:15,绿松石,铣削,圆形长方柱,上下钻一个洞,长3.8厘米,疑似装饰或物品装饰的一段(图11,7)。

(4)骨头和飞蛾

骨锥形状有圆锥形、椭圆形圆锥体、扁锥体,大部分制作粗糙。单独精细研磨,并贴有绿松石装饰。

大墓穴中的骨匕首用"苍耳装置",M3015:4,平整,光滑,手柄端钻一个孔,另一端磨出钝边,长22.3,宽2.2-3.4厘米(图I O,11)。

M3074:2-1,磨得井,链条截面为三角形,脊和翅切出血沟,圆锥形粉,长7.5厘米(图11,1)。

另外,使用骨环,由动物牙齿组成的物品。

四、关于古墓时代

六座大墓葬堆放在晚陶寺文化层(3B层)下,被晚期灰坑打破(其中大部分如H3001、H3002、H3005、H3006等,从层层关系和包含文物上,应略早于3B层)、M1111和早灰坑破败。从出土的墓葬陶器来看,早期陶器的轮胎质量、颜色、方法、仪器表面装饰和现场是一样的;大罐头,单耳罐,折叠盆,豆子,折叠腹壁,单耳罐,陶板,可以在早期住宅区中找到类似于形状(见考古学,第1期,1980年,第21-23页,图IV,3,7,图5,3,4,7,9)。由此可推导出,小>时代的大墓葬,以及陶庙龙山文化遗址的早年。应在此处添加;

(1)在六个窗帘之间可以看到陶器与埋葬的类型和形状的初步比较;

(b) 埋设的泥陶火量低,可能不是实用工具。在干燥的定居点尚未看到该仪器的一部分。可能与遗址的有限开挖面积有关,挖掘器类不完整;也许这些坟墓和已知定居点的早期材料之间仍然存在时间滞后。

中小型墓葬数量众多,情况较为复杂,一般没有葬陶,90%以上的小墓葬甚至没有任何配套物品,给墓葬群期、截断代带来了很大的困难。有关当前可用的信息,请尝试以下分析;

个别小墓葬被大墓墓打破,要早点。大型墓葬两侧的浅坑中型墓葬与大型墓葬层相同,M3009出土陶瓶的轮胎质量、方法、彩绘箱和大型墓葬彩绘陶器是一样的,因此,这样的墓葬应该与大型整体一样。

如图2所示,3B墓葬在第3A层下被破坏,并且由于它们位于场地后期阶段的两个小层之间,因此它们应该处于后期阶段。具体来说,它比第3B层稍晚,比第3A层早一点。同一文学阶段的墓葬再次相互碰撞,表明3B层和3A层以相当大的间隔堆叠。

在二楼(扰动层)下,打破3A层的坟墓是最新的。

大部分中小型墓葬,暴露在近处,现代扰动层,不仅缺乏文化层叠放、破损等层证据,而且没有葬陶,使它们的埋藏时间无法准确解决。但是,这些墓葬的墓形结构、墓具、墓葬风格、头部方向以及玉石、石、骨等的形状,都与上述时代较为清晰的墓葬相一致。而且,在陶庙遗址的范围内,除了东周和汉朝的零星材料外,没有其他古代遗迹。在一些墓葬的填充中,发现了带有已故陶庙文物的陶器,但在此之后没有发现陶碑。因此,它们也是陶庙式龙山文化的墓葬。这些基础的复杂破裂表明,迟早有时间,时间很长,但仅限于材料,并且无法进行精确的阶段。

为此,陶庙公墓既有与住宅区干涸期相对应的墓葬遗迹,又有与住宅遗址后期相对应的埋葬遗骸,墓地已使用已久。关于埋葬本身的碳年龄的数据尚未公布。以下两个数据是在与坟墓关系断开的灰坑中测量的;一是早期的灰坑H1102(破破早期的大墓M 1111),3910±70年前(树轮修正4290±130年);- 是晚期的灰坑H1101(打破H1102和M1111),3780±70年前(树轮校正4130±95年)。由于H1102打破了早期的坟墓,很明显墓地天花板应该比第一个数据所指示的年龄略早;再者,从出土陶碑的观察来看,H1101是较早的晚期遗物,约3B层,由最新墓葬打破3A层的情况可以看出,墓地的下限应晚于第二个数据所指示的年龄。这两个数据使我们大致了解囊的年龄范围。然而,与已公布住宅地的三个碳年龄数据(1)相比,它们在早龄和晚龄时较低。经过一系列数据在今后得到之后,从对Cl时代的统计角度来看,对陶寺遗址(包括整个土地)的时代进行了进一步的探索,有可能更接近实际的了解。

五、结论

自20世纪50年代以来,中原地区龙山文化祖先的埋葬遗骸已有报道,但零星的发现,寻找大面积的龙山文化氏族墓地,一直是考古界关注的问题。陶庙基区面积大,墓葬数量众多(估计在干座数个),延续时间长,依靠大、中、小的规模,对于揭示陶寺类型的文化观,进而探索当时的社会形态,具有重要的学术价值。可以说,这个墓地本身的发现和发掘,是多年工作基础上的一大成就。

在400多座墓葬中,除了一例少年死亡,三例居高临下埋葬,九例二次埋葬例外外,都是直立四肢埋葬的成年人。埋藏深度不同,但都是坑墓,都有墓葬待发现。没有大规模埋葬,也没有骨头被扔进灰坑或灰层的情况(4)。除了那些被断绝关系摧毁的人,一般说骨头更完整。大部分的陵墓,都朝东南方向走。从三区中间的布置来看,氏族墓地的形式依然保留。I区北部的埋藏密度极高,墓葬中间错综复杂的堆垛和断裂关系,墓柱几乎无人认清,显然属于三区中间两个不同的幕布区域。如何解释这个墓地需要基于我们拥有更多材料进行进一步的研究。

像中原许多地方的龙山文化公墓一样,中小型墓葬占墓葬总数的98%以上,墓葬材料匮乏,特别是不使用陶器,构成了陶庙墓地的另一个突出特点。

与中小型墓葬相比,大型墓葬拥有丰富的墓葬产品,包括彩绘陶器和工艺水平高的彩绘木器。不难看出,龙山早期的文化财产和权力分化已经非常明显。测量鼓和专用鼓为判断墓主的身份提供了重要依据。

早期大墓彩龙的陶盘是迄今为止中原地区最早的龙像标本,对研究龙崇拜的起源和探索陶庙遗址和基地的文化属性具有重要价值。

陶庙位于西南"夏日之城"的范围内,从地貌与出土资料相联系,为陶庙遗址发掘夏季文化提供了重要信息。

此外,墓地出土的鼓、特制水獭、木箱、木荚、大木板和各种彩绘木豆,在考古资料中,是最早的。关于土鼓,古代文献有据可查,但从未见过实物。这次出土的标本在道庙,如果推测没有错,还是可以弥补这个差距。

在一些木器的成型和涂漆中使用的混合和粘合剂的物理性能与漆器的物理性能接近。相关发现对于揭示中国古代北方漆器的祖传起源具有重要意义。

陶器、木头上面的彩绘图案,和色域陶器图案截然不同,已经被图案化、抽象化,甚至有些神秘的魅力。它们的起源关系与商代青铜图案的关系是显而易见的。目前,这里还没有发现铜和铜材料,但这批彩绘物品为探索中国灿烂的青铜文化的起源,提供了一个值得注意的线索。

由于挖掘面积有限,材料缺乏系统整理,我们对墓地分区、分阶段和埋葬分类的理解非常肤浅,需要通过今后的工作进行深化和验证。墓地所反映的文化性质和社会形态问题,还有待未来的深耕来解决。

作者;高建民