選自中國社會科學院臨沂區文化局考古研究所山西省重點工作組1983年第01号。

山西省鹽仙縣陶雞遺址的發掘工作始于1978年春,根據遺址内涵所反映的文化觀,它最初被認為是中原龍山文化的區域變體,命名為"陶廟型"(1)。

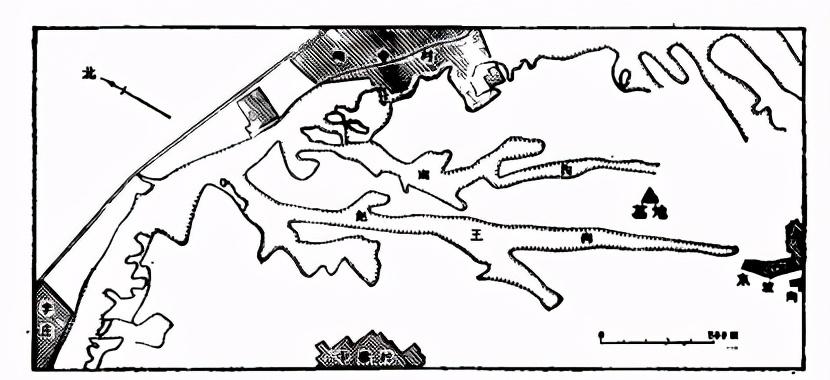

墓地位于遺址的東南部(圖一),

根據目前的調查,面積超過30,000平方米。墓地的挖掘工作于1978年秋季開始(2),到1980年底,已經進行了五個季度的實地工作。

為了友善我們的工作,我們将墓地分為三個挖掘區域,從東到西,依次為I,II,III,每個挖掘區域寬度約為100米。到1980年底,在第一區北部和第三區中部發現了1084平方米,發現了637座墳墓,挖掘了405座。還有32個灰坑。

在工作過程中得到了臨沂地區、彜縣黨政各級部門的積極支援。張恒、戴甯軒同志和南京大學曆史系的12名學生參加了80年春天的發掘。

一、地層關系及墓葬分布特征

墓地原本位于塔爾山西側,由東向西緩坡,由于梯田的改造結果,截斷了土壤,這裡的表面已經沒有原來的樣子,古文化積澱嚴重受損,梯田段暴露出大量受損的墓葬,儲存完好的墓葬也大多丢失了原有的墓葬。墓地的西北部與住宅區的邊緣相連,有文化層和幾個灰坑;墓地的東南部比較簡單,隻看到個别的灰坑,還沒有找到文化層,墓葬直接堆放在耕作下,靠近,現代梯田墊土。

關于墓地西北部的分層關系,以中央T 3001的堆積為例,如下(圖2):

第一層耕作,黃褐色,疏松土,0.20-0.40米厚。

第二層梯田土,黃色,土質細,硬度較大,從表面深度0.20-0.40,厚度0.50-0.65米,包括陶廟式龍山文化後期陶片及近,現代黑、白瓷、釘子等。當梯田為近處和現代而平整時形成的幹擾層。這種緩沖層在墓地中很常見。

文化的第三層。根據土壤品質、土壤顔色,可分為兩小層:

3A層黑褐色土,距地表0.70-1.00深,厚0.10-0.50米,出土陶器、環足罐、條紋平罐碎片。

3B層紅黃土,距表面深度0.70—1.10,厚度0.10—0.30米,出土直口胖腳、方格交織字母、條紋折疊鍋、方格圓腳罐、條紋平罐等陶器碎片。從收錄文物來看,具有3A層屬于陶廟型龍山文化後期積累。

3A層下堆放的墓穴4層,灰坑1層。其中兩個墳墓(M3001,M3013)打破了3B地闆,另外兩個:M3027打破了M3028。M3027和灰坑H3006在3B層下斷開了M3016(M3016的一小部分堆疊在3B層下,未顯示此剖面圖)。

第3B層下的H3005打破了M3015,M3015打破了M3014。

從出土文物中可以辨認出時代M3015、M3016、H3005和H3006四個機關。3B層下大靠近M3015和M3016年,相當早的陶廟遺址(海底);灰坑H3005和H3006出土的陶瓷片近似,主要是繩紋印制的灰色陶器,條紋較少,主要儀器形繩索狀沿坩埚折疊,沿罐子折疊,圓腳罐,條紋折疊肩罐等,但沒有看到直嘴胖腳和方格交織字母,從陶器輪胎、飾品和器具特征來看,其時代應該略早于3B層。

埋葬密度是該遺址最引人注目的特征之一,特别是在墓地的北半部。在I區北部暴露區的544平方米内,發現了462個墳墓,平均每平方米0.85個。在T1201北半部50平方米的範圍内,有71座墓葬,平均每平方米1.42座。C墓密度如此之大,在同一地方長期重複埋葬的結果,墓葬之間有複雜的重疊,打破了這種關系。埋葬後的墳墓往往會摧毀以前的幾個墳墓,例如Ml228,它摧毀了七個墳墓,如M1266。許多最初被埋葬的墳墓被後來的墳墓摧毀,例如M1315,它被四個墳墓打破,如M1234。有單獨的墳墓,例如M1240,它完全位于早期的M1270墳墓中(圖3)。

第一區98%以上的墳墓被挖掘出來。——群斷關系,不到兩座墓葬,十幾座,幾十座,最大的一組根據目前的統計有168座墓葬。此外,墓柱很難區分。

從公開情況來看,三區中間的墓葬密度略低于1區北部,發現大型墓葬,大中型墓葬和一些小墓葬排列得更規律,墓葬之間的分體關系更簡單(圖4)。

大型墓葬一般在3B層下發現,其中許多被陶廟型的後期灰坑摧毀,個别(M1111)被陶廟型的早期灰坑破壞,一些墓葬(M3016)遭受了無座灰坑的破壞,幹擾相當嚴重。大墳墓和小墳墓互相破碎;墳墓和墳墓之間沒有破碎的關系。大型陵墓往往埋在同一時期的中型氏族兩側,如M3009和M3084兩側的M3002;M3016兩側都有M3017和M3018。

由幹墓填埋經過多次翻轉後,每個墓葬的填土,土色相似,交錯墓難以辨認,很大程度上增加了挖掘難度。

二、墓葬形态體系

墓葬是長方形坑墓,但墓葬的大小和深度卻大不相同,大緻可分為三種情況;

大墓已經出土6座,三區5座,墓寬,但不太深,一般為2.90-3.20,寬2-2.75米,其餘墓穴深度0.70-2.10米,超過1米。

有40或50個中型墓葬,約占總數的八分之一。可分為兩類;一個深墳墓,一般長2.20-2.50,寬0.80-1.00米,最長3.12米,最寬1.34米,坑深2米以上,最深3.55米;另一種是寬而淺的中型墓葬,往往分布在大墓的兩側和附近,墓葬的寬度在1-1.58米之間,是普通小墓的兩到三倍,坑的深度往往在幾十厘米到一米左右,一般不超過附近墓葬的深度。前者最常見于公墓I,後者主要見于公墓III。

小墓葬長2米上下,寬0.40-0.60,深0.50-1米,最短1.60米(個别二級墓長隻有0.80米),最窄0.35米,最淺隻有0.05米深,去除擾動層下的土壤被看成被平整的骨架隔開。

充滿紅色和黃色的花土,帶有紫褐色斑點。墳墓較深的中型墓葬,其頭端常有壁龛,或見腳巢。

埋葬器具的痕迹大多見于中型墓葬,從木闆灰石上可以看到木棺的蓋闆、底闆、牆闆兩側以及前後擋闆,但闆交接結構已經無法辨認。有幾個墳墓具有更複雜或特殊結構,如下所示;

M1650墳墓長2.45,寬0.96-1.18,深3.35米。墳墓的底部由燃燒的土壤和破碎的陶器制成,厚1厘米,棺材放在上面。木棺材的痕迹橫截面為梯形箱,長1.90,蓋寬0.50,底闆寬0.65,頭端高0.56米,腳高0.37米。出土時,牆闆和蓋子的側面略微向左傾斜。棺材的底闆上覆寫着一層網狀的大麻,約1厘米厚。死者是成年男性,四肢筆直,打結扁平。骨架齊全,覆寫素色,頭部和上半身白色,下半身灰色,腳橙色。織物的外部覆寫着礫石層,厚約0.5厘米。骨架上覆寫着麻辮,反複折疊成10-12層,直到盒子蓋上。棺材上覆寫着一層0.4厘米厚的麻辮,兩側垂直底部。在外面,在棺材裡發現了一根麻繩。棺材蓋和棺材周邊撒上一層木炭殘渣,厚約0.5厘米,然後填土。

M3106和M3135,墓面略微像"工作"字形,前後墓葬裝置的前後水準邊框寬出兩側牆闆,呈"II"形;後者的墓穴每個角落都有一塊圓木頭,用木闆連接配接四角柱子,平面呈C形,但也隻有剩餘的木灰痕迹,闆、柱交接方法一直不詳。

幾座大型墳墓被晚期的灰坑損壞,埋葬裝置并不為人所知,墳墓底部還殘留着闆灰和碳砂的痕迹。小墳墓通常沒有埋葬裝備,而個别墳墓,如M1680,是僅由植物莖制成的箔卷屍體。

常用的麻辮,有的因為繃帶緊繃導緻骨架聳聳肩膀,雙腿緊挨在一起。

幾乎所有的墳墓都是單一的四肢直立的墓葬,其中大部分向東南方向,範圍為120至140度。淬火埋葬隻發現三例,身體微側,下肢微彎曲,屈肌角大于120度。二次埋設9、不完全骨、頭骨和肢體骨往往集中在一起,是以有的二次埋坑長度隻有80厘米。個别空墳墓,也許骨頭殖民地已經搬遷。

發現少數礫石被礫石覆寫或塗抹,包括一些沒有埋葬裝備的礫石。有的散落在身體下面,有的散落在胸前或腳部,隻在顱骨或眉骨、下颌。

"在确定的280座墳墓中,大約三座半是男性,大約兩座半是女性。除了一例年齡在8至10歲之間的少年外,其餘的都是成年人。此外,還有三四例幼骨,在充滿土壤的墳墓中發現。

四、用殡儀産品

大型墓葬藏品豐富,如M3015出土各類墓葬物品178件,其中陶器14件,木頭23件,玉石130件,石器(内石111件),骨頭11件。在灰坑H3005中又有30件墓葬物品被擾動并被發現,是以該墓中原始墓葬物品的總數應超過200件。随着墓葬制品在闆材周圍發現的灰色痕迹,其近似位置是死者(從剩餘的脊柱、骨盆骨、股骨相對位置,原頭向東南)在右側主要擺放炊具和減肥用具,右下角有木鎬、木箱、石刀、 石鎬,右中心有陶爐、陶器、陶罐,右上方有木豆、大木闆和木桶;左邊主要放置樂器、工具、武器等玉石、石器、木頭等,左下角有鼓、石、磨盤和磨棒,左中央有一堆石鎬、骨鎬,左上角有玉石、石器、骨器、木豆、木"蒼器"和不分辨的彩繪木器;墳墓的牆壁附近有一具豬骨架,豬頭被切掉并放置在墳墓右側的陶器中(圖五)。

中型墓葬大多有随身物品,一般是一、二至五、六件,最多十幾件,以玉石、石器為主,如M3031有石3、石刀2、骨、石3、石1、石頭飾3、石飾2串。分布在大型墳墓側面的淺坑形墳墓也用彩繪陶器埋葬。在這些發掘材料中,小墓葬中随附的墓葬産品不到十分之一,一般不超過三塊,骨片常見。在遺骸墳墓(M1756)中隻出土了一個帶有兩隻耳朵的小陶罐。共有中小型墓葬74座,其中墓葬産品共140件,石、骨、陶2件。當出土時,在頭頂上發現梳子,痣和頭飾,吞下或放置在右臂骨上,在骨頭上劃傷,在腹部右側,胸部,腹部,下肢或骨骼的側面(圖6)。

全埋有14頭豬的傾斜骨頭,大多放置在墓穴的頭壁或頭端的底部,少數放置在墓穴的腳端,數量不同,以半對或一對颚為準,有的有十多對,最大的墓葬(M3084)埋設30多對。

(1)陶器 隻有少數中小型墓葬發現陶器,其餘的都是在大型墓葬中發現的。有泥沙二、輪胎紅褐色、多灰褐色,部分物品塗在黑色陶瓷服裝上并抛光,均為手工制作,火力低。裝飾以串花圖案為主,在各個陶盆上可以看到類似于寺廟底部溝I文化的厚厚傾斜的籃子圖案。有的陶器已經上漆,都是燒成背色的,一般以黑色陶器服裝為地面,上以紅色、黃色、白色,或用紅黃、白色,圖案有波點圖案、條紋、幾何圖案、漩渦圖案、非常不同的圖案、龍、變異的動物圖案等。主要儀器有爐子、坩埚、罐頭、鍋、瓶、盆、盤子、豆類等。

爐子夾着灰色陶器,收斂的嘴,折疊肩,爐門是彎曲的,有雙水準耳,耳朵有四個煙孔。M3015:28,牆體在耳朵上方和附近底部抛光,中間飾有繩索圖案,爐門旁邊有泥條,通過高度23.6,口徑22.4厘米(大頭,4;圖 7.8)。

有三種類型的儀器形狀

深肚皮铠甲砂灰色陶器,豪華口,壁近筆直,底部圓潤,附着三袋腳,腹部中間有雙耳。M3015:30,耳高儀器表抛光,其未着裝繩索圖案,通過高度24,口徑18.4厘米(Tubanwu,2;圖七、圖4)。

折疊式腹部坩埚較小,壁較薄。上身泥褐色陶器,折疊邊,沿槽兩段,上腹部斜直内側,儀器台抛光。下腹部形狀為折疊腹盆,底部和三袋腳為沙灰色陶器,繩索圖案。M3015:36,上腹部,耳朵對稱,身高20,口徑20.8厘米(圖7,3)。M3002:25,上腹部直,下腹部直徑大于口徑(Tubanwu,5)。

單體形狀如單耳坦克,M1111:4沙棕陶器,直嘴,圓唇,腹部折疊,修剪繩索圖案,口徑12,腹部最大直徑16,身高19.5厘米(圖班武,3)。

坦克類型較多,現引述四種如下;

大口鍋泥褐色陶器,大口,沿坡寬,腹部深,底平,上腹部對稱雙,胫以上抛光,摩擦以下繩索圖案。M3015∶38;通過高度40.8,口徑28.2,底徑14.4厘米,上腹部桌子上畫三個大紅點(圖7,7)。M3015:27,平底,三個多汁的紅點在泥藜麥上方移動(TumenWu,6)。

小嘴折疊肩罐泥褐色陶器,高領,雜音形口,折疊肩,腹部深,腹部最大直徑在肩部,以下斜收小平底,肩部有對稱的小垂直。M3015:29,肩紅色,腹部裝飾繩索圖案,通行證高度37.8,口徑15.6,底徑9.6厘米(圖班武,8;圖七,6)。

折疊肚兜泥黑陶,口沿唇圓窄,腹面折,平底微凹。M3016:5,上腹部抛光劑,彩繪朱紅點三,通行證高度13.8,口徑14,底徑7.4厘米(地塊圖,4;圖七,5)。

單耳罐M3015:45,沙夾灰陶器,豪華口,高脖子,鼓肚,平底,單耳一側頸間,通過高度16,口徑8.4,底徑6.8%(圖班武,7;圖 7、2)。M1111:5,砂夾棕色陶器,串聯,尖圓唇,鼓腹,平底,單耳,通道高度12.6,口徑8.7,底徑7.8厘米(圖7,1)。

鍋泥褐色陶器,外層鑄造黑色陶瓷衣物,衣領高,肩膀寬闊,肩膀下方收獲小平底,畫的開口,腹下有繩紋。成對出現在墳墓中。M3002:49,細高跟鞋斜折,肩部抛光黑色陶瓷服裝為地面,塗有紅色和白色變種的動物圖案,脖子下部有一條紅色條紋一周,通過高度28.2,口徑17.8,底徑9.2厘米(圖,2)。

M3015:42,嘴巴一起轉,肩部抛光黑色陶瓷衣物,用紅色、黃色之間畫波爾卡圓點旋轉,脖子下部每周有紅色窄條和黃色條紋,通過高度17.2,口徑17,底徑7.7厘米(圖班武,J)。

瓶裝泥褐色陶器,黑色陶瓷衣物,嘴一起轉動,高高聳入雲,頸、疊肩,肩下斜收小平底。M3009:1,制作精美,造型腥脯,頸部、肩部和上腹部,紅色為背景色,以白色素描圖案,或紅色、白色互相形成圖案。上半部分的頸部和肩部圖案為動物頭部形象的開口,頸部中心圖案已被破壞,上腹部圖案相似于截然不同的線條或雲雷。刀頭高度26.8,口徑12.8,底徑5.6厘米。

盆栽泥褐色陶器,敞開,一起轉動,略帶内側腹壁,下腹部折成平底。M1111:1,上腹部有抛光黑色陶瓷服裝,有紅白兩色的折疊帶和幾何圖案。刀路高度 17.8,口徑 34.6,底徑 11.8 厘米(地圖陸地,3)。

盤子。泥褐色陶器,或黑陶,闆牆傾斜成平底,外牆裝飾有淡淡的輕繩圖案,内壁抛光,用紅色或紅色,白色塗上龍紋。M3072:6,開口,傾斜折疊邊緣,通道高度8.8,口徑37,底徑15,沿寬度1.8厘米(圖1)。

豆泥灰陶,淺闆,寬沿平折,闆外牆裝飾有藏淺繩或糊泥條,闆内壁和豆子放較亮的黑色陶器服裝,闆邊和豆底常呈紅色。

M3073:14,高11,圓盤直徑18.6厘米(圖七,9)。

異形陶泥褐色陶器或灰色陶器,形狀像一個長頸葫蘆,桶形高脖子,圓鼓肚,中心腹底突出一個洞,周圍有三個小孔,脖子、腹部之間有耳朵。M3002:53,褐色陶器,通過高度83.6,桶徑11.6厘米,桶口有一個圓形的新12周,桶體抛光,腹壁裝飾繩索圖案和泥條,構成不規則連續的三角形和菱形圖案(地圖土地,6;圖 8,右)。

這種裝置是連接配接在嘴上和口下,它不能是一個容器。在大墳墓裡各帶鼓、石舞,是以大概可能是在古代文獻中,"以瓷磚為'土鼓'"。進行聊天以進行驗證。

(2)木器工具均發現在大型墓葬中,主體外壁均塗漆,以紅色為地面,以白色、黃色、黑色、蘭花、綠色等顔色塗上圖案;某些對象僅以單色紅色鑄造。有些物體,如M1111和M3015從木豆中取出,剝皮的顔色是卷曲的,類似于油漆皮。是否早期漆器,都要在油漆上進行測試。出土時,木質機身(木胎)已經腐朽成灰色,從顔色皮膚上可以辨認出儀器形狀的鼓、圓腳闆、長方平闆、水桶、豆類、箱子、坩埚、箱體、箱體、"倉形裝置"等。所有類型中木豆數量最多的木豆。此外,每個場景都有一個拾音器,每個盒子一個,鼓兩塊,"cangy device"四五塊。

鼓 在大墳墓中,成對的木鼓和石堆,陶器(土鼓?同樣出,固定位置。鼓體由垂直桶形制成,當挖樹幹時,外壁被塗漆。鼓皮已經腐爛,但鼓腔内通常散布在鳄魚骨闆中,從幾塊到幾十塊不等,正如原始鳄魚皮鼓所證明的那樣,即古代文獻記載在雷鼓中,毫無疑問。鼓腔也常發現在一些小圓錐的深褐色低溫陶器中,高0.5-1,底徑1-2米。據推測,它可能已附着在鼓皮上以進行調諧。M3015:16,出土時身體傾斜變形,通過高度100.4,上口直徑43,下口直徑57厘米,外牆投粉紅色或深紅色背景色,以白色,黃色,黑色,寶石蘭花等顔色塗成圖案,已損壞。經過仔細辨識,中間一側的圖案持續一周,寬度約22厘米,截然不同的圖案更加明顯;下部裝飾寬一周,寬約4厘米,具有幾何圖案,雲圖案等,圖案在上面和下方,并有條紋邊框數周(闆塊,5)。

圓闆M3015:32,沿外寬,沿下端褶皺,通高22,口徑63.6,底徑33厘米。身體是紅色的,沿臉有白色的圖案圖案,已經禁用。出土時,圓盤内置木桶(勺子)一塊,是以,這個大環腳闆應該是裝湯的容器(地圖土地,2;圖八、圖1)。

木桶M3015:35,長柄平整,鏟鬥與搖桿角度小于90度,鏟鬥高度10,口徑9.8,深度8,搖桿長度99,搖桿厚度1.6厘米。機身為紅色,搖桿表面塗有白孔形圖案。出土後,放在圓圈圓盤上。

木豆,木豆形式較多,都是紅色的。M1111:2,非常大,通道高度25,闆直徑57,豆底直徑30厘米(地圖土地,1)。M3073:5,開口,對角線折疊邊緣,闆壁中間有折疊月桂,圓形腳形矮人,通行證高度9,口徑19.4,底徑7.8,圓盤深度3.6厘米(圖9,2)。

"cangular"的下部是一個帶有蘑菇形蓋子的圓柱體。拱形頂部的三個小孔在圓柱體周圍凹陷,但三個孔沒有連接配接。外牆覆寫着紅色。整體形狀與秦漢墓的尖塔陶器倉庫相似,名稱、用途不詳,今天暫時以"倉形裝置"為名,待知。當滑行時,該裝置又附着在一塊骨頭上。M3015:25,高度24,底部直徑15.8厘米(圖9,3)。

(3)玉石、石器、大、中、小型墓葬相繼出土,在各類墓葬産品中所占比例最大。石器是大多數。除了用于生産的石材外,..一個锆石鎬系統用壓制法加工,其餘的都經過碾磨。儀器有锆石、銀、刀、鑄件、鍊條、磨盤、磨棒、紡車、暖輪、環形、痕量、梳子、頭飾、飾品等。采取鼻涕蟲和鼻涕蟲是很常見的。

綠灰色的石灰石,制成,在帶有鼓的大型墳墓中。M3015:17,上兩面鑽孔,通孔長度為80厘米(圖9,1)。

玉石、石材兩種,均為矩形,平磨,一面中間鑽一個孔,以綁住搖桿;磨出另一側的雙刃。M3015:2,翡翠色,棕綠色,一面單面鑽孔,上下缺失角,另一面雙面彎曲邊緣,長11.2,高6.4厘米(闆材5)。

M3024:1,石材,灰綠色,一面鑽進一個洞,另一面刀片略微彎曲,長12.5,高8.1厘米(圖-O,6)。M3031:10,石頭,灰綠色,形狀像一個側面定位的梯形,長13厘米,邊緣高10.8厘米(圖10,5)。M3015:56,石材,白色,窄形,雙面薄邊,其他三邊略抛光,長16.5,高6.9厘米(闆材3)。

嘿,它被誤認為是鏟子。在我們逐一觀察其出土位置後,發現它被水準放置在底座中,是以假設它應該是一個垂直搖桿。M1364的石頭上有紅色木制搖桿的痕迹,這一事實證明了這一推論(圖六)。從這個物體的形狀來看,大部分的刀刃很鈍,看不到用痕,有些又薄又窄又長,似乎不是一個實用工具,而是一個儀式服務等等。

刀是石材,平磨,有三種不同的類型:

直背彎曲刀片石刀M1437:1,白色,刀背直,彎曲雙刃,邊背,7高度2厘米。

長穿孔石刀M3015:49,藍灰色,水準矩形,近上邊緣有兩個孔,單面鑽孔,雙面和下刃磨出雙面刀,25長,4.4高 6.8.cm(闆,6;圖 10、9)。

"y"字形石刀多綠灰色石灰石研磨,形狀近似側向定位"V"字形。上端是搖桿,稍微琢磨了一下,以便抓握,并看到了裝置木制搖桿的痕迹。主體比搖桿寬,下邊緣磨成弧形雙面邊緣。在大型墳墓中,每個墳墓都靠近一張木床,似乎是一把菜刀。M3015:39,60厘米長(圖八,2)。M3015:24,略小,長28.5厘米(闆,7)。

在一些大型墓葬中,有石磅的組,M3002一組13塊,M3015發現6塊,全部是石頭,銑削,扁平矩形。M3015:20, 白色, 下邊緣單面邊緣, 長度 10.4, 寬度 5.8 厘米 (圖 10, 10) M3015:66, 白色, 彎曲的單面邊緣, 長度 7.9, 寬度 4.3 厘米 (闆, 1;圖 1O、2、)。

M3015:67,棕綠色,短體,兩側邊緣略微彎曲,下邊緣有弧形單面邊緣,長5.1,寬4厘米(闆,8;圖 1O、3)。

石鎬的數量更多,在M3015中出土了110多塊,每組從十到二十二塊不等,大概綁在一捆或插入箭頭中。用一個最不怪誕的鍊條的細三角形,蒸汽有每一個鍊條秒。M3015:14-3,灰綠色,本體截面為菱形,使圓錐形,通長8厘米(闆,4左;圖 —-, 2)。

M3015:14-1,灰綠色,身體為亞腰形,身體部分埋頭形狀,不明顯,長度6.7厘米(闆,4英寸;圖 11、4)。

M3074:1-4,藍灰色,平體寬度,形狀像柳葉,長7.5,寬2.2厘米(圖I-,3)。M3015;12-1,灰色,薄三角形,無铵,長4.5厘米(闆,4右;圖一 - 一,5)。

用于大型墓葬的研磨盤和研磨棒。M 3016:11,花崗岩研磨闆,圓形箱體,厚體,研磨表面光滑,中間有矩形槽,槽有紅色和黃色顔料的痕迹,長度35,寬度24,5,厚度5.5-6.3厘米。M3016:12,花崗岩磨棒,當在磨盤上出土時,高12厘米(闆,9)。

有玉石和石材,都平整抛光,好直徑大于肉的寬度。M1423:1,翡翠色,淺黃色褐色,圓形,細磨,肉厚蒸外,郭圓邊,外徑12.4,好直徑6.1厘米(圖I O,7)。M3015:3, 翡翠翅膀, 白色, 外徑 3.6, 良好直徑 1.9 厘米 (闆, 2;圖-一,六)。

M1411:1、石材,藍白色,體厚,周長不是很規則,外徑13.3-13.8,好直徑6.5-6.8厘米(圖I O,8)。

有玉石和石石兩種,外圈、外周或八角形。玉石的制作非常細膩(《考古》,1980年,闆塊土地,7、8),石痕稍差。M1282:1,石道,白色,小形,外長,寬5,内徑3.9,高2.9厘米(圖1O,1)。

臂環M1369:2,玉石,豆青色,精磨,外徑7.2,高1.8,壁厚0.4厘米(圖1O,4)。當出土在臂骨上時,由于儀器的形狀與胫骨不同,暫時用這個名字,以顯示差異。

有玉石梳和石梳。M1282:2,石梳,白色,呈鋸齒形,梳子20,長9.4,寬7.9厘米,是一件更精緻的作品(考古學,1980年,地圖土地,1)。

玉管M3015:15,綠松石,銑削,圓形長方柱,上下鑽一個洞,長3.8厘米,疑似裝飾或物品裝飾的一段(圖11,7)。

(4)骨頭和飛蛾

骨錐形狀有圓錐形、橢圓形圓錐體、扁錐體,大部分制作粗糙。單獨精細研磨,并貼有綠松石裝飾。

大墓穴中的骨匕首用"蒼耳裝置",M3015:4,平整,光滑,搖桿端鑽一個孔,另一端磨出鈍邊,長22.3,寬2.2-3.4厘米(圖I O,11)。

M3074:2-1,磨得井,鍊條截面為三角形,脊和翅切出血溝,圓錐形粉,長7.5厘米(圖11,1)。

另外,使用骨環,由動物牙齒組成的物品。

四、關于古墓時代

六座大墓葬堆放在晚陶寺文化層(3B層)下,被晚期灰坑打破(其中大部分如H3001、H3002、H3005、H3006等,從層層關系和包含文物上,應略早于3B層)、M1111和早灰坑破敗。從出土的墓葬陶器來看,早期陶器的輪胎品質、顔色、方法、儀器表面裝飾和現場是一樣的;大罐頭,單耳罐,折疊盆,豆子,折疊腹壁,單耳罐,陶闆,可以在早期住宅區中找到類似于形狀(見考古學,第1期,1980年,第21-23頁,圖IV,3,7,圖5,3,4,7,9)。由此可推導出,小>時代的大墓葬,以及陶廟龍山文化遺址的早年。應在此處添加;

(1)在六個窗簾之間可以看到陶器與埋葬的類型和形狀的初步比較;

(b) 埋設的泥陶火量低,可能不是實用工具。在幹燥的定居點尚未看到該儀器的一部分。可能與遺址的有限開挖面積有關,挖掘器類不完整;也許這些墳墓和已知定居點的早期材料之間仍然存在時間滞後。

中小型墓葬數量衆多,情況較為複雜,一般沒有葬陶,90%以上的小墓葬甚至沒有任何配套物品,給墓葬群期、截斷代帶來了很大的困難。有關目前可用的資訊,請嘗試以下分析;

個别小墓葬被大墓墓打破,要早點。大型墓葬兩側的淺坑中型墓葬與大型墓葬層相同,M3009出土陶瓶的輪胎品質、方法、彩繪箱和大型墓葬彩繪陶器是一樣的,是以,這樣的墓葬應該與大型整體一樣。

如圖2所示,3B墓葬在第3A層下被破壞,并且由于它們位于場地後期階段的兩個小層之間,是以它們應該處于後期階段。具體來說,它比第3B層稍晚,比第3A層早一點。同一文學階段的墓葬再次互相碰撞,表明3B層和3A層以相當大的間隔堆疊。

在二樓(擾動層)下,打破3A層的墳墓是最新的。

大部分中小型墓葬,暴露在近處,現代擾動層,不僅缺乏文化層疊放、破損等層證據,而且沒有葬陶,使它們的埋藏時間無法準确解決。但是,這些墓葬的墓形結構、墓具、墓葬風格、頭部方向以及玉石、石、骨等的形狀,都與上述時代較為清晰的墓葬相一緻。而且,在陶廟遺址的範圍内,除了東周和漢朝的零星材料外,沒有其他古代遺迹。在一些墓葬的填充中,發現了帶有已故陶廟文物的陶器,但在此之後沒有發現陶碑。是以,它們也是陶廟式龍山文化的墓葬。這些基礎的複雜破裂表明,遲早有時間,時間很長,但僅限于材料,并且無法進行精确的階段。

為此,陶廟公墓既有與住宅區幹涸期相對應的墓葬遺迹,又有與住宅遺址後期相對應的埋葬遺骸,墓地已使用已久。關于埋葬本身的碳年齡的資料尚未公布。以下兩個資料是在與墳墓關系斷開的灰坑中測量的;一是早期的灰坑H1102(破破早期的大墓M 1111),3910±70年前(樹輪修正4290±130年);- 是晚期的灰坑H1101(打破H1102和M1111),3780±70年前(樹輪校正4130±95年)。由于H1102打破了早期的墳墓,很明顯墓地天花闆應該比第一個資料所訓示的年齡略早;再者,從出土陶碑的觀察來看,H1101是較早的晚期遺物,約3B層,由最新墓葬打破3A層的情況可以看出,墓地的下限應晚于第二個資料所訓示的年齡。這兩個資料使我們大緻了解囊的年齡範圍。然而,與已公布住宅地的三個碳年齡資料(1)相比,它們在早齡和晚齡時較低。經過一系列資料在今後得到之後,從對Cl時代的統計角度來看,對陶寺遺址(包括整個土地)的時代進行了進一步的探索,有可能更接近實際的了解。

五、結論

自20世紀50年代以來,中原地區龍山文化祖先的埋葬遺骸已有報道,但零星的發現,尋找大面積的龍山文化氏族墓地,一直是考古界關注的問題。陶廟基區面積大,墓葬數量衆多(估計在幹座數個),延續時間長,依靠大、中、小的規模,對于揭示陶寺類型的文化觀,進而探索當時的社會形态,具有重要的學術價值。可以說,這個墓地本身的發現和發掘,是多年工作基礎上的一大成就。

在400多座墓葬中,除了一例少年死亡,三例居高臨下埋葬,九例二次埋葬例外外,都是直立四肢埋葬的成年人。埋藏深度不同,但都是坑墓,都有墓葬待發現。沒有大規模埋葬,也沒有骨頭被扔進灰坑或灰層的情況(4)。除了那些被斷絕關系摧毀的人,一般說骨頭更完整。大部分的陵墓,都朝東南方向走。從三區中間的布置來看,氏族墓地的形式依然保留。I區北部的埋藏密度極高,墓葬中間錯綜複雜的堆垛和斷裂關系,墓柱幾乎無人認清,顯然屬于三區中間兩個不同的幕布區域。如何解釋這個墓地需要基于我們擁有更多材料進行進一步的研究。

像中原許多地方的龍山文化公墓一樣,中小型墓葬占墓葬總數的98%以上,墓葬材料匮乏,特别是不使用陶器,構成了陶廟墓地的另一個突出特點。

與中小型墓葬相比,大型墓葬擁有豐富的墓葬産品,包括彩繪陶器和工藝水準高的彩繪木器。不難看出,龍山早期的文化财産和權力分化已經非常明顯。測量鼓和專用鼓為判斷墓主的身份提供了重要依據。

早期大墓彩龍的陶盤是迄今為止中原地區最早的龍像标本,對研究龍崇拜的起源和探索陶廟遺址和基地的文化屬性具有重要價值。

陶廟位于西南"夏日之城"的範圍内,從地貌與出土資料相聯系,為陶廟遺址發掘夏季文化提供了重要資訊。

此外,墓地出土的鼓、特制水獺、木箱、木莢、大木闆和各種彩繪木豆,在考古資料中,是最早的。關于土鼓,古代文獻有據可查,但從未見過實物。這次出土的标本在道廟,如果推測沒有錯,還是可以彌補這個差距。

在一些木器的成型和塗漆中使用的混合和粘合劑的實體性能與漆器的實體性能接近。相關發現對于揭示中國古代北方漆器的祖傳起源具有重要意義。

陶器、木頭上面的彩繪圖案,和色域陶器圖案截然不同,已經被圖案化、抽象化,甚至有些神秘的魅力。它們的起源關系與商代青銅圖案的關系是顯而易見的。目前,這裡還沒有發現銅和銅材料,但這批彩繪物品為探索中國燦爛的青銅文化的起源,提供了一個值得注意的線索。

由于挖掘面積有限,材料缺乏系統整理,我們對墓地分區、分階段和埋葬分類的了解非常膚淺,需要通過今後的工作進行深化和驗證。墓地所反映的文化性質和社會形态問題,還有待未來的深耕來解決。

作者;高建民