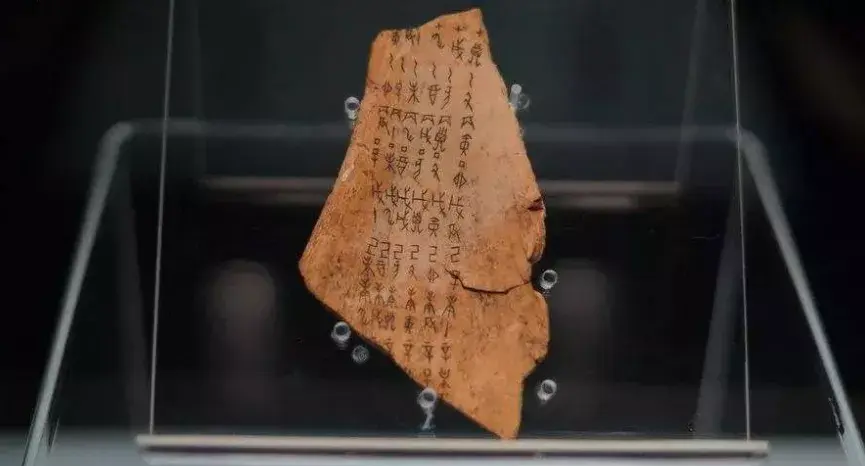

自從甲骨文在1899年被發現之後,學界也基本上明白了,這些甲骨出土于安陽的小屯村,而這裡,也就是文獻上所講的殷墟。

考古學界也開始将目光投向這一地域。

這一切得益于中央研究院史語所考古小組的成立。

這時候還談不上是科學的考古發掘。

不過在第一次發掘前還是做了很多準備工作的。

首先要解決的第一個問題就是:

中央研究院史語所考古小組名義上是中央的,但殷墟在安陽,歸河南省管轄,那個時候河南是馮玉祥的地盤,并且由于軍閥混戰的背景,盜賊猖獗。

而河南省本土的文化界人士也對殷墟青睐有加,他們不願意中央直接壟斷殷墟的甲骨資源。

是以,第一次殷墟考古之前的準備工作做了很久,最後各方妥協,拿出了一個折中的方案:那就是找一個河南人來主持發掘工作。

這個人就是董作賓。

董作賓打通了很多關系,得到了中研院和河南地方的共同支援。

第一次殷墟發掘

發掘的時間是1928年10月13日到10月30日。

由于受到河南當地的土匪威脅,史語所從業人員的人身安全得不到保證。

僅18天後,就終止了這次發掘活動。

由于時間短,成績不大,但還是發現了784版甲骨。

并且發現了小屯村地下的一些陶器、骨器、蚌殼等遺物。

圖為殷墟第一次發掘,董作賓(右)及李春昱(左)測量繪圖

這就是殷墟的第一次發掘,短暫而又危險的十八天,這次發掘基本上還是采用挖寶心理,沒有任何的現代考古學的方法。

第二次殷墟發掘

而這一切随着李濟的到來而改變了。

李濟是美國哈佛大學人類學的博士,回國後擔任了清華大學國學院的導師,與趙元任、王國維、梁啟超、陳寅恪四大導師齊名。

他是第五人,因為他是教授考古學和人類學的,在當時的中國屬于極小衆學科,是以并沒有前四位那麼大的名氣。

但他的歸來,極大激發了中國人自己考古發掘的信心,而且李濟之前在山西夏縣獨立發現了西陰村遺址。

是以,李濟其實是有一定的考古發掘經驗的,這一點,他和董作賓不同。

另外一個問題是,史語所在初建的時候,缺少經費,很是窮困。

而李濟在中國的考古發掘,得到了美國費麗爾藝術展覽館的資助。就是說,這個美國博物館給李濟提供資金支援,唯一的條件隻要李濟能代表的中方給這個博物館提供一份英文的原始發掘報告就可以了。

在這種背景下,李濟、傅斯年、美國三方一拍即合。

除了李濟和董作賓以外,李濟還邀請了著名的地質學家裴文中。

裴文中在考古學史上也是有一席之地的,就是他,發現了周口店北京猿人頭骨化石。

裴文中用現代科學的地質學概念繪出了殷墟第一張詳細地圖。

1929年3月7号至1929年5月10号,史語所進行了第二次殷墟發掘行動。

第二次發掘主要有以下幾個成果:

1.李濟發現了一種新的葬式:曲肢葬。

2.李濟和董作賓開始分工,并且奉行終身的研究分工,那就是李濟研究殷墟出土的陶器,而董作賓研究出土的甲骨。

3.董作賓由于受到專業考古學的訓練,開始用科學的方法辨識甲骨,在認知上開始遠超羅振玉和王國維,他開始具有了一種新的視角來看待甲骨,這都是第二次發掘中奠定的。

殷墟的第二次發掘在5月10号突然中止,是因為河南的實際控制者馮玉祥突然宣布與南京政府決裂。考古發掘不得不停止。

第三次殷墟發掘

第三次發掘開始于1929年10月7日到12月12日。

這次發掘主要還是由李濟和董作賓主持,同樣經費來源是美國的費麗爾藝術博物館。

這次發掘可謂收獲很大,其中最出名的“大龜四版”就出現在這次發掘中。

董作賓寫就了著名的《大龜四版考釋》,提出了“貞人說”。

這個貞人說的提出,是甲骨斷代的基本依據,至今仍在沿用。

這次發掘影響很大,就連遠在日本的郭沫若都聽說了,于是郭向中研院借閱甲骨的拓片。

而中研院那群人很天真的就借給了郭沫若,等于提前對外公布了這批甲骨。

郭沫若就此寫出自己的甲骨學成名作《蔔辭通纂》,這裡就不得不佩服郭鼎堂先生的天才水準,在沒有實物隻有拓片的基礎上,竟能寫出這種甲骨學上經典的作品來。

除了甲骨文的發現之外,第三次發掘,李濟還發現了一片彩陶。

李濟敏感的意識到這是從考古學上确定殷墟所處年代的最好證據,于是他寫出了《小屯與仰韶》。

認為仰韶文化是彩陶文化,小屯是灰陶文化,這是中國早期考古學在沒有太多證據的前提下的一種科學的推理,可以說是中國考古學曆史上的名作了。

第四次殷墟發掘

第三次發掘之後,由于爆發了中原大戰,是以1930年一年都沒有什麼進展。

殷墟第三次發掘,李濟手持彩陶片

于是考古學界這一年轉戰山東,李濟的學生吳金鼎就在這一年發現了山東曆城城子崖的龍山遺址。

而伴随着1931年的到來,第四次殷墟發掘開始了,這次發掘可謂參加人員人才濟濟,李濟、董作賓、梁思永,郭寶鈞、吳金鼎都有參與。

梁思永是梁啟超的兒子,梁思成的弟弟,美國哈佛大學考古與人類學的博士,他在國外的時候曾經因為印第安人城址發掘受過系統的考古學訓練,從考古學專業性上看,他比李濟還專業。

這次發掘從1931年3月21日到5月11日為止,可以說這次開啟了殷墟科學考古的真正開始。

這次也是收獲很大:

首先,郭寶鈞先生雖然是沒受過系統的考古學訓練但在考古實踐中逐漸掌握了科學考古的方法,進而在這次提出了殷墟很多遺迹是廢棄說。

在前三次發掘中,李濟他們普遍認為,在殷墟遺存的遺址上存在波浪形的遺迹,是早期洪水泛濫的證據,但這次郭寶鈞先生證明了那是版築的痕迹。

在這次發掘中,李濟他們還開始對小屯村周邊開始探索,讓吳金鼎發掘四盤磨,讓梁思永發掘後岡。

正因為這樣的安排,梁思永非常意外的發現了後岡三疊層,但這已經是第五次發掘的内容了。

1931年5月初,原本已經投降蔣介石的西北軍石友三部突然叛變,與中央政府決裂,認為中研院在安陽的發掘小組是奸細,于是中研院這群人迅速撤離了安陽,第四次發掘宣告結束。

之後的9月份,東北發生了九一八事變,學者們義憤填膺,在學術救國口号的感召下,進行了殷墟第五次發掘,這次發掘由董作賓、梁思永、郭寶鈞負責,李濟由于擔任很多職務,沒有時間參加。

第五次殷墟發掘

第五次發掘時間是1931年的11月7日-12月19日。

這次發掘最大的貢獻是梁思永在後岡發現了後岡三疊層。

後岡三疊層的意思是,在考古學地層上,最上面是殷墟、中間是龍山,最下面是仰韶。

這樣就在考古學上為小屯、龍山、仰韶文化的考古學序列提供了堅實的證據,地層越往上時間越晚,越向下時間越早。

後岡三疊層的堆積土層

頂層的淺灰土裡有小屯殷墟的灰陶遺物;

中間的綠土中發現了帶有城子崖遺迹的龍山文化黑陶遺物;

最下方的深灰土裡包含着仰韶文化的彩陶遺物。

梁思永在《小屯、龍山與殷墟》一文裡詳細介紹了後岡三疊層,這是中國考古學地層學正式形成的标志,同時也是中國考古學序列大架構奠定的标志。

一直到今天,我們還是在這個大架構裡不斷的完善和修改。

第六、七次殷墟發掘

第二年春天,也就是1932年的4-5月,開始了第六次發掘。

由于梁思永先生身患烈性肋膜炎,他錯過了第六次到第九次的發掘,可以說是殷墟發掘中的重大損失,畢竟他是唯一一個受過系統訓練的專業人才,其他都是一群土包子。

梁思永下次出鏡是1934年,病了兩年,第六次發掘的主持人是李濟,但實際上是挂名,主要負責人是董作賓、吳金鼎,這次基本上是第五次發掘的繼續。

第七次發掘,是1932年的秋天,從10月19日到12月15日,這次主要負責人董作賓和石璋如。

這次發掘有一定的意義,開始主動的用科學考古學的方法來發掘了。

例如,

開始注意考察發掘區域之間的關系,物品的結構構成;

另外對發掘出來的物品位置開始做詳細的登記,這在之前的發掘中都不太重視。

但在第七次發掘的時候,已經成為慣例了,這可以說是梁思永等人的帶領下,中國考古學界開始逐漸成熟的表現。

第八次殷墟發掘

1933年秋天,進行了第八次發掘。

這次主持人是郭寶鈞,但郭寶鈞生病了,實際上是由劉燿和石璋如在具體操作,劉燿就是後來的尹達,共和國成立後,就任中國科學院曆史研究所副所長,兼任考古研究所副所長、所長。

這次發掘仍然是繼續後岡的發掘,而這時候劉燿和石璋如兩個人都是研究所學生,沒有太多的經驗,是以成就不大。

第九次殷墟發掘

1934年3月9日-5月31日進行了第九次發掘。

董作賓主持,開始對之前偶然發現的侯家莊地區進行發掘,劉燿和石璋如作為主要助手。

兩人在經過幾次發掘後,逐漸成熟,研究所學生一畢業,就被中研院史語所錄用為正式人員。

第六次到第九次發掘時間都比較短,面積也不大,基本上也沒有太大的成就。

但卻訓練出了一批能夠獨立操作的考古從業人員,這可以說是中國考古學上最大的力量了。

這批人都在之後的幾十年裡成長為考古學界的大佬,他們培養了一批又一批的學生。

第十次殷墟發掘

1934年10月3日到1935年1月1日,這是第十次發掘。

一共91天,這次參加者人數衆多,首先梁思永回到發掘現場,成為主持人。

1935年河南西北崗遺址,左一傅斯年,右二梁思永

劉燿、石璋如已經成熟起來。

這次有個新人參加,他叫胡福林。

胡福林從這次參加考古發掘,之後成為甲骨學史上的重要人物,此人後來改名胡厚宣,後來甲骨學上最主要的文獻整理,《甲骨文合集》,就是胡厚宣搞得,當代古文字學大牛裘錫圭先生也是胡厚宣的學生。

從第十次開始,發掘的主陣地不在小屯,而是移到了侯家莊西北岡殷王陵。

這次發現了4個亞字型大大墓,每個大墓都是4墓道,這是迄今為止,中國考古學上發現的最高等級的墓道等級。

殷墟王陵區

但這次發掘遭到了安陽當地政府一夥人的破壞。

這群人為首的叫李冠,他稱呼中研院為“中央白天發掘團”,而自己組織了一批人,稱為“中央夜晚發掘團”。

梁思永他們白天挖,這批人就夜裡挖。後來河南省政府派出軍隊才把這批人驅散。

照片為1935年春季殷墟第十一次發掘團

領隊梁思永暨全團從業人員歡迎李濟視察侯家莊西北岡發掘工地的合影,從左至右為:王湘、胡厚宣、李光宇、祁延霈、劉耀(尹達)、梁思永、李濟、尹煥章、夏鼐、石璋如

第十一次殷墟發掘

第十一次發掘在1935年3月10号到6月15号展開。

這是殷墟發掘曆史上最大規模的一次,這次經費由國立中央博物館的預算經費出錢,一共給了他們3W銀元。

有錢了,事情就好辦了。

這次仍然是梁思永主持,人員構成和第十次基本相同。

但是這次又有一個新人加入,此人之後成為共和國考古學的第一人,也就是夏鼐。

夏鼐和李濟、梁思永還不同。

李濟學的主要是人類學,梁思永學的是美國的考古學。

而夏鼐去的是英國,跟的是英國的埃及學大師,并且親自跑到埃及,參與埃及考古的發掘。

并且由于埃及學的成熟,已經有100多年的曆史。非常的正規系統和成熟。是以夏鼐的歸來讓很多變的不一樣。

但在這時候夏鼐還不是主要人物,這次發掘主要還是西北岡的王陵。

第十二次殷商發掘

1935年9月5日-12月16日,第十二次發掘。

一共99天。

主持人是梁思永,這次規模超大,每天聘請500個勞工。替他們挖。

1935年殷墟王陵區發掘場景

并且這次梁思永制定了一個計劃,也就是讓不同的參與人員特别是石璋如,劉燿這些人,每個人負責一個區域,但他這個計劃後來一直都沒成功。

這次發掘李濟、董作賓、郭寶鈞他們都不再參與了,首先是李濟職務太多,行政事務太多走不開,董作賓在編《殷墟文字甲編》,郭寶鈞在河南輝縣琉璃閣主持發掘西周的衛國墓地。

第十三次殷商發掘

第十三次發掘回到了小屯。

結束了第十次到第十二次的西北岡王陵的考古,再次回到甲骨出土最多的小屯村,郭寶鈞為第十三次考古發掘的主持人。

這次發掘有幾大成就,需要重點指出:

1.經過十數次的發掘經驗,中國考古學界從這次開始使用探方進行發掘,這是至今考古學界在使用的方法,但這是中國考古學界的獨立發明,這種方法一經發明出來,就被普遍采用了。

2.這次發掘的時間是1936年3月18日到6月24日,本來計劃發掘工作是6月13日結束的,可是就在6月12日下午,發現了殷墟發掘中最重要的甲骨文窖藏坑H127。

這個坑被整體運送到南京,由董作賓和胡厚宣進行整理。最後發現甲骨300版,字甲17756片,因為這個H127是在成熟的考古學方法下科學考古發掘出來的,具有準确的地層學的性質,不管是從發掘甲骨的體量,還是對于殷墟的斷代,都具有非常大的意義。

圖為H127号窖藏被挖成灰土柱,裝上箱底的情形

第十四、十五次殷商發掘

第十四次發掘在1936年秋9月20号到12月31号,一共103天。

梁思永、石璋如主持,發現了很多版築的基址,還有一些其他朝代,如唐宋的遺址,還有91處戰國的墓葬。

第十五次發掘在1937年3月16日到6月19日,這次負責人是石璋如、高去尋這些人,這次發掘發現了一些白陶,一些版築基址。

而在1937年的7月之後,日本開始發動全面的侵華戰争,所有的學術機構開始南遷。

其實從第十五發掘,那些主要的負責人沒到場就知道了,他們已經在組織南遷了,于是殷墟的發掘就中斷了。

但這15次發掘讓中國考古學走向成熟 ,讓中國考古學有了自己的方法,建立了自己的地層學、層位學、類型學的基礎,培養了一大批的考古人才,發掘出2W多片甲骨,可以說成績斐然。

同樣我們可以看到,他們是多麼的不容易,一次次在政治鬥争的漩渦中,在民族危難的當口堅持學術報國的理念。

這種理念與他們的學術成績一樣讓我們肅然起敬。