在我的印象中,烧和干蒸是两种不同的零食,烧是白皮,干蒸是黄皮,在早餐店和茶馆里,它们也是分开卖的。

互联网搜索和销售与干蒸的差异,只要知道它们的连接和差异。

烧非广东本地产品,是来自北方的,皮是小麦面条,肉馅,蒸的褶边像麦穗,叫烤麦,烧得像小麦的零食,很形象。往南看,烧小麦叫同样的声音,烧在卖零食上,也非常形象。

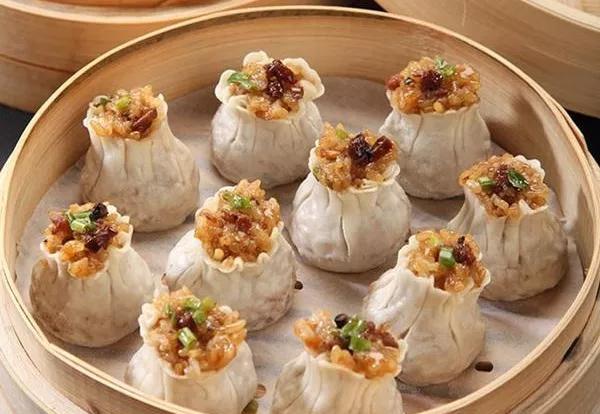

转自百度图片:燃烧

广东人把食物放在竹笼里蒸熟,叫"干蒸",出水的习惯就是钱,不用"坏干蒸"这个词,改名烧。

干蒸和烧制的做法和形状都差不多,同样是皮袋米饭三明治馅料,或者说,干蒸是一种宽大的烧制方式。

来自 百度图片:干蒸

烧卖的诞生也是一个故事。

大清末年引进,两兄弟在大南大街附近的大呼唤卖包子为生,哥哥结婚买了一家包子店,让弟弟为他工作,哥哥想早点赚更多的钱娶老婆,创新薄皮开面条, 用其他包子来区分,把这部分赚来的钱存起来,别的钱给哥哥,卖包子给哥,这种面条卖很受欢迎,叫从卖成小麦,烧。

传说的另一个版本是北京前门外的鲜鱼口,有一家福山县、北京里村的王氏,开了一家福山小麦餐厅,经营油炸三角和各种名菜。一年春节前夕,乾隆在通州微服务私人回京,在福山烧麦餐厅吃一份软白油小吃,他喜欢,亲笔签名的名字"一个地方",生活做了一块牌匾,送到福山烧麦馆,从这家店名鹊起。

更正式的是,烧是来自包子的,区别在于做表皮不发酵,未密封的石榴形顶部。这个名字略带小麦味,"以面为皮,肉为馅,当顶部的花朵,方言被烧掉并出售。"这与现代燃烧相同。

茶馆里微微小麦作为茶点出售,因为茶馆食客自带各种小菜,有生牛肉和羊肉和姜洋葱,有萝卜绿蔬菜豆腐干,店里两道蒸菜在茶馆的桌子上,食客们会各自拿一个,用一点小麦作为茶点吃, 为了方便他们把自己的小菜放好,稍微把小麦顶不密封。

明清后小麦使用量少,被烧,烧小麦替代,烧用量更高。

还有许多焚烧和出售各种历史资料和文学作品的记录。

《朱林的外国史》第10次:"桌上放两盘零食,一盘猪肉心烧,一盘鹅油糖蒸饺子。"

"桃花燃烧"在"金瓶梅的话"。

清朝乾隆时期,"烧麦子满是盘子"这句话。

李斗的《扬州画》和顾璐的《桥》等书都提到烧卖。

"青平山堂话本快嘴李翠莲":"烧火,吃不难,三汤两切我也会。"

傅重健《成都综合观成都食品食谱》开张《各种烤小麦、肉烧、蔬菜粉烧、冻蔬菜烧、羊肉烧、鸡皮烧、野鸡烧、金钩烧、芝麻烤小麦、李子烧小麦、莲子烧小麦......"

无名清代编纂的《丁丁集》中提到,鸡火腿和时令蔬菜做成的"馅料卖",板油、核桃仁、"油糖烧",以及"豆沙烧"等。

"清真馅芽出售"在中国南方。

到了现代,各地烧制品种还很丰富,河南的切馅、安徽的鸭油、杭州的牛肉、江西的蛋肉、山东林清的羊肉、苏州的三鲜烧;

最常见的广泛燃烧类型之一是猪肉烤,一些新鲜的虾,一些螃蟹。

另一个是烧米,一个是像大花一样的窄嘴,一个是四方形。

我是很少吃的烤猪肉,也许这主要是在茶馆里卖的,早餐店看到的最多是单米烤,馅料是少许猪肉虾米饭,加少许酱油,还有咸软,1.5元一个,有的店铺卖一个笼子,四个7元。早餐店的干蒸只做肉馅,上面没有螃蟹,8元一份。

以前在家,妈妈经常给我买一碗米饭作为早餐卖,每天吃累的时候,现在去田里干活,偶尔买一个,然后又多愿意花钱,在家里无忧无虑吃着烧天只能错过。