在我的印象中,燒和幹蒸是兩種不同的零食,燒是白皮,幹蒸是黃皮,在早餐店和茶館裡,它們也是分開賣的。

網際網路搜尋和銷售與幹蒸的差異,隻要知道它們的連接配接和差異。

燒非廣東本地産品,是來自北方的,皮是小麥面條,肉餡,蒸的褶邊像麥穗,叫烤麥,燒得像小麥的零食,很形象。往南看,燒小麥叫同樣的聲音,燒在賣零食上,也非常形象。

轉自百度圖檔:燃燒

廣東人把食物放在竹籠裡蒸熟,叫"幹蒸",出水的習慣就是錢,不用"壞幹蒸"這個詞,改名燒。

幹蒸和燒制的做法和形狀都差不多,同樣是皮袋米飯三明治餡料,或者說,幹蒸是一種寬大的燒制方式。

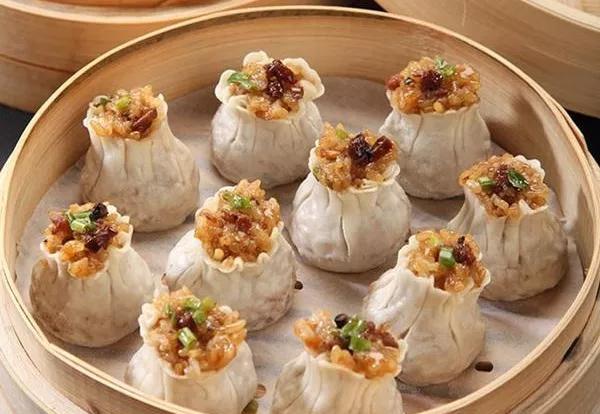

來自 百度圖檔:幹蒸

燒賣的誕生也是一個故事。

大清末年引進,兩兄弟在大南大街附近的大呼喚賣包子為生,哥哥結婚買了一家包子店,讓弟弟為他工作,哥哥想早點賺更多的錢娶老婆,創新薄皮開面條, 用其他包子來區分,把這部分賺來的錢存起來,别的錢給哥哥,賣包子給哥,這種面條賣很受歡迎,叫從賣成小麥,燒。

傳說的另一個版本是北京前門外的鮮魚口,有一家福山縣、北京裡村的王氏,開了一家福山小麥餐廳,經營油炸三角和各種名菜。一年春節前夕,乾隆在通州微服務私人回京,在福山燒麥餐廳吃一份軟白油小吃,他喜歡,親筆簽名的名字"一個地方",生活做了一塊牌匾,送到福山燒麥館,從這家店名鵲起。

更正式的是,燒是來自包子的,差別在于做表皮不發酵,未密封的石榴形頂部。這個名字略帶小麥味,"以面為皮,肉為餡,當頂部的花朵,方言被燒掉并出售。"這與現代燃燒相同。

茶館裡微微小麥作為茶點出售,因為茶館食客自帶各種小菜,有生牛肉和羊肉和姜洋蔥,有蘿蔔綠蔬菜豆腐幹,店裡兩道蒸菜在茶館的桌子上,食客們會各自拿一個,用一點小麥作為茶點吃, 為了友善他們把自己的小菜放好,稍微把小麥頂不密封。

明清後小麥使用量少,被燒,燒小麥替代,燒用量更高。

還有許多焚燒和出售各種曆史資料和文學作品的記錄。

《朱林的外國史》第10次:"桌上放兩盤零食,一盤豬肉心燒,一盤鵝油糖蒸餃子。"

"桃花燃燒"在"金瓶梅的話"。

清朝乾隆時期,"燒麥子滿是盤子"這句話。

李鬥的《揚州畫》和顧璐的《橋》等書都提到燒賣。

"青平山堂話本快嘴李翠蓮":"燒火,吃不難,三湯兩切我也會。"

傅重健《成都綜合觀成都食品食譜》開張《各種烤小麥、肉燒、蔬菜粉燒、凍蔬菜燒、羊肉燒、雞皮燒、野雞燒、金鈎燒、芝麻烤小麥、李子燒小麥、蓮子燒小麥......"

無名清代編纂的《丁丁集》中提到,雞火腿和時令蔬菜做成的"餡料賣",闆油、核桃仁、"油糖燒",以及"豆沙燒"等。

"清真餡芽出售"在中國南方。

到了現代,各地燒制品種還很豐富,河南的切餡、安徽的鴨油、杭州的牛肉、江西的蛋肉、山東林清的羊肉、蘇州的三鮮燒;

最常見的廣泛燃燒類型之一是豬肉烤,一些新鮮的蝦,一些螃蟹。

另一個是燒米,一個是像大花一樣的窄嘴,一個是四方形。

我是很少吃的烤豬肉,也許這主要是在茶館裡賣的,早餐店看到的最多是單米烤,餡料是少許豬肉蝦米飯,加少許醬油,還有鹹軟,1.5元一個,有的店鋪賣一個籠子,四個7元。早餐店的幹蒸隻做肉餡,上面沒有螃蟹,8元一份。

以前在家,媽媽經常給我買一碗米飯作為早餐賣,每天吃累的時候,現在去田裡幹活,偶爾買一個,然後又多願意花錢,在家裡無憂無慮吃着燒天隻能錯過。