有个词叫,“疏可走马,密不透风”,常用来形容书画作品的画风。疏,代表疏旷;密,代表密集。视觉上的疏与密,常用笔法上的虚与实展示。运用这些手法,是为了表达情与景的关系。

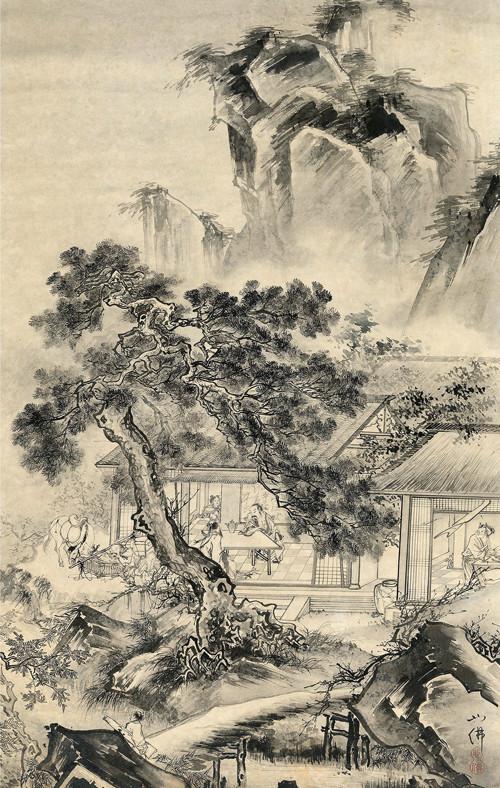

这么说,似乎有点儿复杂,恰好有一幅近代名家胡也佛画的《松山访友》可以解释疏密、轻重、情景之间的关系。胡也佛仿照宋人技法,画了这幅作品,用笔严谨认真,粗犷处运笔飞扬,工细处发丝不乱。画中呈现的疏密关系,完全靠笔墨关系表现。看着画中景致,让人心生向往,想要走入画中,与画中人攀谈。

胡也佛 松山访友

《松山访友》用笔最密的地方位于画面下方,这样处理,为了保持构图的稳定性。试想一下,如果画面上方这样用笔,那整幅画就失去了稳定性。胡也佛在处理细节的时候一丝不苟,书斋中字画,马匹上的鞍韂,家仆携带的行李,事无巨细都画了出来。

按理说,画得这样细致,很容易失去主次。他偏偏要用更细腻的笔法,勾画一棵古拙松树。真应了一句话,“一山更比一山高”。你以为细腻到极致,还有更细腻的局部。某种程度上,这也是一种疏密对比,细和更细。墨色的浓淡转换,虚实相生的笔法,让画面有了多个层次,看上去密而不乱。

胡也佛 松山访友 局部

再看岸边这块石头,用笔简单到极点,可以数一下他用了几笔。体现石块结构的墨色对比强烈,渴笔浓墨形成“飞白”效果,好似自然山石的高光部分。如果没有这几道飞白,整块石头的质感就变了。可见,无论是整幅作品,还是局部小景,胡也佛在创作中始终兼顾疏与密。

胡也佛这样画当然有目的,他描绘静谧幽深山水,旨在表现文人生活自在清静。王维说,“行到水穷处,坐看云起时。”闲适、自由、平和,这是隐居文人一直追求的生活状态。他通过对比的手法,表现出隐居文人追求的合理性。看了画中山水就知道,岂止是隐士喜欢这样的生活,大部分人都想到画中一游

再看远山崚嶒,再看笔墨章法,就会觉得恰到好处,一切都是刚刚好。好的山水画讲究技法和内容统一,还有一些山水画技法为内容服务。看了胡也佛的《松山访友》就会明白,写情写景,重点在于真情。只要有热爱山林的真情,似乎技法和内容都可以放到次要地位。

就像胡也佛画远山的时候,用笔带有一些“狂态”,显得真实可爱。很好奇,他是否在微醺状态下,完成这幅画的收尾工作。

欣赏《松山访友》,理解疏与密,观察情与景,感受千年不变的隐居情怀。这样的作品,多不胜数,却又百看不厌,究其原因大概是很多人心里都藏着一个隐居梦吧。