近段时间大火的悬疑古装剧《风起洛阳》终于在本周迎来了大结局,作为一部历史背景半架空的剧,它为我们展开了一幅古都洛阳繁华风貌、唐人市井百态、历史画卷。

古语有云:知其然还要知其所以然,一个月追剧追完了,光顾着为二郎的颜值尖叫、为“糕饼子”的聪明叫绝,所以大唐的故事你看出个所以然来了吗?

你知道为什么剧中的圣人是女皇吗?

为什么洛阳要叫神都?

为什么高秉烛夜晚出逃时街上一个人也没有?

七娘的打扮是当时的潮流穿搭吗?

百里二郎为什么老喜欢喝羊汤而不是牛汤呢?

西域与中原可以随意互通不要“护照”吗?

七娘和二郎“勉为其难”的婚姻只能是嫁鸡随鸡嫁狗随狗?

剧里神都的高阁重楼、坊门通衢两旁朱门高耸,人群熙攘、筵上樽前有歌舞觥筹,一幕幕精美的生活画面、考究的器物细节,引发了剧迷们“放大镜”式的观影热潮,让人沉醉其中、欲罢不能的同时,我们不免也对剧情背后的真实时代产生好奇。

洛水潺潺,秦砖汉瓦,繁华三千梦尽在大唐。现在,就让我们趁着这股对大唐文化还没消散的好奇劲,以《风起洛阳》为索引,来一次盛唐一日游吧。

大唐繁盛:衣食住行,一日看尽神都花

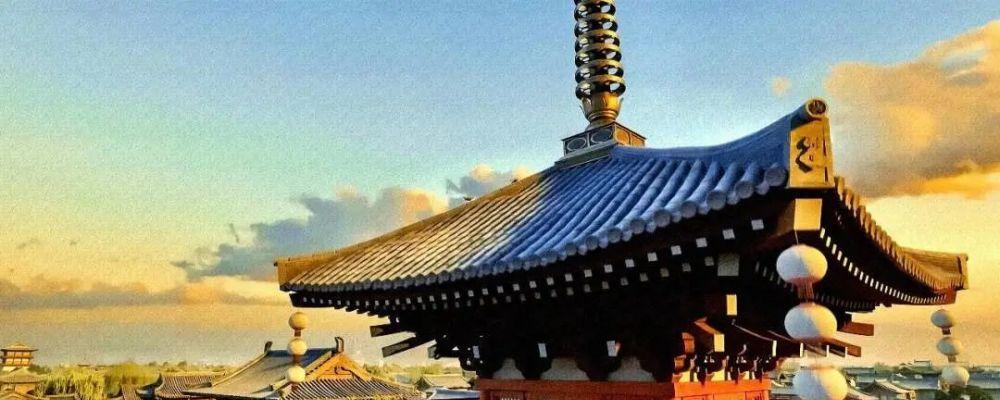

《风起洛阳》改编自马伯庸的原创剧本《洛阳》。公元690年,武则天改唐号为周,为了摆脱李唐皇室在长安的影响,她决定迁都洛阳,并称神都,《风起洛阳》便以此为背景拉开故事帷幕。

剧情一开始就通过雄鹰振翅在空中俯视的视角展现了神都的繁华,但见洛阳城内街道纵横,呈棋盘式布局。这样的布局是为了便于管理,官府在都城内每500平方米规划一个居民区,称为里坊。为了维持治安,每个里坊建有围墙,留有坊门,昼开夜关,天黑之后居民只能在里坊内活动。

相信你对《风起洛阳》中高秉烛当在逃嫌犯的剧情还有印象吧?料峭的寒夜中,街巷上空无一人,高秉烛被官兵追得四处躲藏。这就是因为唐朝的“夜禁制度”,晚上坊门关闭,居民不得上街。

No.

01.

《唐朝穿越指南》

像高秉烛一样深夜还在街上晃悠的话一定会被巡逻的官兵当成贼人抓住,如果你想逛逛神都的夜景,那就要翘首以盼每年的正月十五“上元节”三天了,这三天官府会解除宵禁,居民可以走上街市,彻夜狂欢。

住哪?还得办个暂住证?

既然晚上不能随意在街头走动,那么有个稳定的住处是必需的了。如果你是神都的“土著”居民那么你会得到朝廷颁发的“手实”,也就是唐朝的户口簿,报到当坊里正(类似于街道办、居委会)那里;如果你是外来户那么你必须出示“公验”才能进入神都。

《风起洛阳》第一集告密者父女二人就是拿着“公验”进入神都的,他们被害后,“神都小分队”也是凭着这一物证对案件进行追查。这个“公验”就像是唐朝的身份证明,它相当于我们现在的身份证、驾驶证、军官证、护照和单位介绍信一类的。

普通的老百姓要去开具的“公验”称作“过所”,当年安禄山就是跟随米失分的胡商队进入中原的,他们的“过所”上写着:

昭武米国萨保米失分 年肆拾叁

侄男意奴 年叁拾

译语人 安禄山 年贰拾

奴信子 年贰拾陆

奴归命 年贰拾贰

……

当进入了都城,你就需要找到暂住地的当坊里正,向其申请“过所”延期,延期后“过所”就成为你的暂住证了。

02.

《唐朝定居指南》

穿啥?大唐霓裳,寰宇潮流

《风起洛阳》里有个很有意思的剧情:柳七娘离家出走时,竟然还不忘带上用来敷面的鱼胶和面靥纸。说她是神都第一精致女孩不过分吧?

提起面靥,在剧中并未真正出现在演员们的妆容上,倒是她们额间的花钿,形态各异,娇艳动人,花钿源起于南朝宋寿阳公主的“梅花妆”,武周时期,扇面形的花钿已经发展得富丽无比,花朵、卷草、卷云皆可着于额间。

但像这样只点上花钿的妆容在唐朝来说可谓是“素面朝天”了,一个唐朝美人是必须要浓妆艳抹上全套妆面的。

让我们从肤色打底开始,《释名·释首饰》中记载:“胡粉:糊也,脂合以涂面也。”没错这个胡粉就是仕女们为了白到发光的上妆第一步,接下来你还得加持一个“白里透红”的效果,在双颊和嘴唇抹上面脂和口脂,也就是我们常统称的胭脂;

为了精气神得用青黛画个眉吧?这种从西域传入的化妆方法,在敦煌莫高窟壁画中,女子所画的千姿百态的眉妆上就可见一斑。到了这一步还不算完,剩下的“浓妆艳抹”额间花钿、眼角处画上弯月状的斜红、还有嘴角点上红点的面靥一个都不能少。

03.

《中国妆束:大唐女儿行》

影视剧虽是虚构,但唐代女人爱美,却并不是虚构。唐人的妆容繁杂华丽,发式也从不将就。初唐时开始流行一种将头发收拢至脑后束于颅顶的高髻,这种高髻在武周时期盛极一时,剧中武思月所梳的便是典型的高髻。在此基础上,后又发展出了双环髻,双螺髻,随云髻、元宝髻等形态各异的发式。

唐永泰公主墓壁画

再来看服饰,女性常服都以高腰裙和短襦上装为主,再着以半臂。平民只能着粗布、麻布,贵重的绫纱锦缎只有贵族可以使用。值得一提的是,在安史之乱以前,初唐、盛唐的女子极其热爱胡服、男装,这甚至一度成为上层女性身份地位的象征。

《新唐书·五行志》记载,唐高宗年间的一次宫廷宴会上,太平公主以一袭男装献舞御前。高宗武后非但没有斥责反而颇觉有趣,这也是唐代女性着男装风潮的开端。

《虢国夫人游春图》中,可以得见女子们虽梳着女性发髻,但身着圆领窄袖袍衫、脚穿乌皮靴,是典型的男装装束,流露出东西方文化互相交融的痕迹。

虢国夫人游春图(局部)

吃啥?注意,前方胡食入侵

衣食住行,我们聊了“住”与“衣”,再来看看民以食为天的唐代美食。以一日为例,早上要有朝食,常见的就是剧中白浪为高秉烛煮的馎饦,也就是面片汤,还有下汤的芝麻胡饼与饆饠(bì luó)。饆饠也是由少数民族传入的胡食,是带肉馅的枕头型面点,因价格低廉属于平民食物,当时进京的穷书生只吃得起这个,逐渐在酒肆间演化成“喽啰”一词。

晚上的一餐叫做晡(bū)食,虽然唐朝一日三餐开始普及 ,但平民多为一日两餐。晡食也是正餐,以米饭、面食为主,辅以丰富的蔬果与肉类。唐人吃肉主要是吃羊肉,和鱼鲜。百里二郎就老爱喝羊汤,但从未见他喝牛肉汤,是我们可口的牛肉不香吗?

04.

《食在唐朝》

事实是唐代律法规定不能宰杀耕牛,而猪肉呢,贵族们又不待见,禽类不算肉,因此只得吃羊肉了。除了把羊肉做得很绝以外,唐人也爱吃鱼脍,也就是生鱼片,佐以葱末蘸料,配上热乎乎的米饭,就是一顿佳肴了。

去哪?大唐西域深度游开团啦

唐朝国力强盛时期,在开明的文化氛围下,唐王朝与中亚、西亚地区的文化交流达到了顶峰。在这样的时代背景下,这些国家的商人被东方世界丰厚的利益吸引,经由丝绸之路来华经商,也就是我们上文提到的安禄山一行的胡商。

05.

《唐代长安与西域文明》

西域商人来华需要公验等“护照”,中原人去到西域各地也同样需要相关公验,但只要你是守法公民,出于和柳家十郎一样的经商需求或者玄奘西行的求学需求,那么也是可以来一次“西域深度游”的。

有了“行”的便利,大唐便汇聚了胡商们不远万里带来的奇珍异宝、香料毛皮、锦缎绮罗……各类商品从世界各地汇集到神都,再从这里发送到全国各地乃至西域、日本等地。

大唐开放:兹中宇宙,泱泱大唐实力尽显

此都中兹宇宙,通赋贡于四方,交乎风雨,均朝宗于万国。

——唐高宗李治《建东都诏》

唐朝在历史上是个极其繁荣兴盛的朝代,其时,国土面积十分广袤,不管是在政治上还是经济上以及文化上都呈现出一派繁荣的景象,引得八方来朝,不同文化、不同商品在大唐汇聚、交融和传播,使长安与洛阳成为东西方文化交流和传播的中心,这一切都与当时国家实行的政策密不可分。

骆驼蹄印,丝路上的经济繁荣

“若问古今兴废事,请君只看洛阳城。”作为丝绸之路的东方起点,历史上先后有十多个王朝在洛阳建都。千百年后,伫立在定鼎门前,你仍能透过时空的缝隙看见一道道车辙痕迹、骆驼蹄印,亦能窥见千百年前,这座国际大都市的热闹喧嚣。

往来唐都的胡人络绎不绝,是因为唐朝时期少数民族的发展数量也达到了一个巅峰时刻,而唐朝对少数民族的态度则是积极开展双边交流,唐朝实行了和亲政策、减免少数民族税收、实行均田制等来促进双方的发展和稳定。还设立了专门的外交机构——鸿胪寺、四方馆、礼部司来接待使臣,与少数民族和异国友邦互通往来。这与我们如今国家实行的“双边(多边)贸易”有着异曲同工之妙。

06.

《撒马尔罕的金桃:

唐代舶来品研究》

留学风气,唐文化的兼收并蓄

除了在经济上实现双向繁荣外,大唐在文化上也实行“兼收并蓄”。

唐朝时,日本、新罗、百济、高句丽、尼婆罗、天竺、林邑、真腊、诃陵、骠国和狮子国等周边国家均不断派遣大批学生留学大唐,学习中国的经、史、法律、礼制、文学和技术。贞观年间,国子监六学共有学生8000余人,其中留学生就接近5000人。

中国也会派遣使臣到他国造访学习,比如唐太宗时期派玄奘去西域取佛经,玄奘历经17年回到中国,并把在古印度的所见所闻记录在《大唐西域记》里,唐朝的文化也相应地受到影响。上文我们讲的衣食住行里也处处可见“胡风”对大唐民生、文化的渗透。

07.

《中古中国与粟特文明》

唐朝的社会开放、政策开明,与各国文化交融繁盛到了怎样的地步呢?你甚至可以在唐朝过圣诞节!没错唐朝就有基督教了,不过那时称为“景教”,他们远渡重洋,捧着《圣经》来中国开始了传教之路。

大秦景教流行中国碑(局部)

除此以外我们常在剧里听到的袄教(拜火教)、明教(摩尼教)等非国教,在唐朝都有自己的一席之地,政府为他们修建了专门的寺庙,还设立“萨宝”一职来管理不同信仰的胡人。

婚恋自由,向窠臼的教条Say No

唐朝的开放与包容不仅是对外,对内唐代社会风气也十分开放。比如百里二郎与七娘因媒妁之言而定的婚姻,就不只是唐朝青年男女们在爱情上的唯一归宿,唐人在婚姻选择上有着极大的自由。《唐律·户婚》中规定,哪怕未征得父母的同意,只要成年的双方确立了婚姻关系,法律都给予认可。

08.

《盛唐一日》

妇女离婚再嫁也很常见。唐人妇女守节这种观念十分淡薄,在唐律中有“若夫妻不相安谐而和离者,不坐”的离婚条款,这在中国封建王朝中几乎是空前绝后的婚姻法制度。唐代女子也不以再婚为耻,即使公主也有很多再嫁、三嫁的,这些都展现了唐朝开明的社会风气。

唐代放妻书(局部)

中国两千年封建史,总体来说是男尊女卑,而唐朝的女性地位却被拔高不少,除了上文提到的女子可着胡服、男装外出,去骑马击球外,女子还能在朝为官。

武周时期圣人掌权期间,女性地位达到了历朝历代以来最高顶峰。不顾从前的窠臼条律,唐律还赋予了妇女有法定的继承权,而且可以单独为户主,从经济上直接撑起了唐朝女性的地位。

09.

《武则天》

当我们越是了解唐朝,就越发觉得唐朝有着划时代的意义。它是一个极具辐射力的特殊朝代,这种辐射力体现在其时对世界的影响,更体现在对后世中国的影响。它向我们揭示了文明的开放性,综合国力及文化自信心,是有着正相关的。

作为一个横亘在人类文明史上“乌托邦”一样的存在,它有许多内在的特质需要我们认识。我们对它的了解就不能仅仅局限于影视剧了,如果你真的对大唐,对那个胡笳声飞扬、稻米流脂、绫罗飘舞的旖旎王朝好奇的话,那么不妨去书里见一见它的更多真面目吧。

*以上图片皆来自网络