文 | 一癡 書法網總編輯

對書法之看重,在現當代,莫過于熊秉明先生的一句:

書法是中國文化核心中的核心。

在古代則以為書法是可見人格與人品,是可辨君子與小人、俗人與雅人!

● 漢人楊雄言: ‘言,心聲也;書,心畫也。聲畫形,君子小人見矣。

● 清劉熙載《書概》:“書者,如也,如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已”。

● 陳獨秀夠評沈尹默書法說:“昨天看見你寫的一首詩,詩很好,字則其俗在骨。”

“書”是自古列于六藝之中,六藝為周朝的貴族教育必須掌握的技能,“通五經貫六藝”“四書五經六藝”曆來是作為一個傳統中國文人士大夫修身、齊家、治國、平天下所必備的!書法之重由此可見是不言而喻的。

然,所有的事物都有正反兩面,有揚者必有抑者。曆代都有對書法不要看得太重,别在書法上下太大功夫的言論。

孔子先來說一句:“志于道,據于得,依于仁,遊于藝”。一個“遊”字,便将“書法”在整個中國傳統文化及文化人心中的位置及角色确定下來了。古人也說“德成而上,藝成而下”也是這個意思。

民國的于右任先生則更說的直截了當:“有志者應以造福人類為己任,詩文書法,皆餘事耳,然餘事亦須卓然自立。”雖說最後一句在找補回來,但是中心思想還是一句:書法,餘事也!

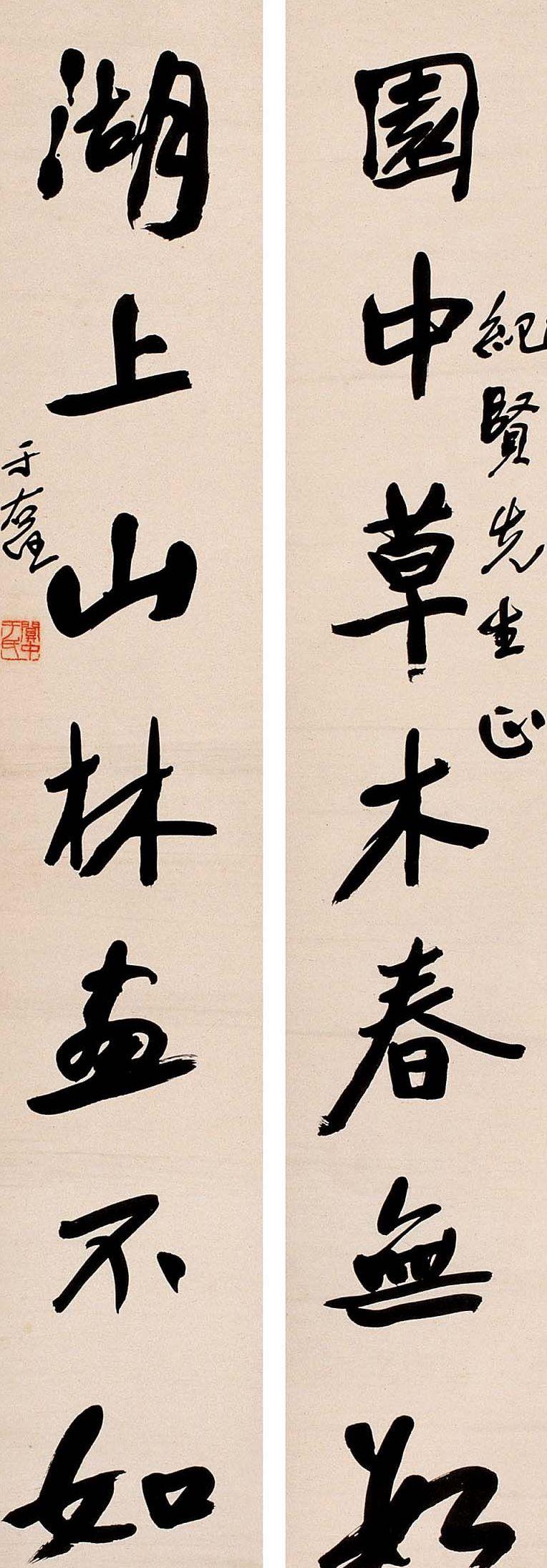

于右任書法對聯

對書法無用論,說的最狠的,應該是東漢的趙壹所寫的《非草書》,文章雖是專指草書,實也是可以來言書法。文中貶斥草書之人“蓋技藝之細者”,于“較能”、“講試”、“求備”、“征聘”、“考績”等皆無用。更在文中污化寫草書人的形象:“後世慕焉,專用為務;鑽堅仰高,忘其疲勞;夕惕不息,仄不暇食。十日一筆,月數丸墨。領袖如皂,唇齒常黑。”趙壹之是以對草書和寫草書的人恨得牙癢癢,其實是緣于一個這樣的起因“餘郡士有梁孔達、姜孟穎,皆當世之彥哲也,然慕張生之草書過于希孔、顔焉。孔達寫書以示孟穎,皆口誦其文,手楷其篇,無怠倦焉。于是後學之徒競慕二賢,守令作篇,人撰一卷,以為秘玩。”意思是說兩位讀書人,名叫梁孔達和姜孟穎,作為當今的賢者,都學張芝的草書,而不把孔子放在眼裡,就連太守也号召年輕人不學儒術。這對于一個生活在東漢“罷黜百家,獨尊儒術”這樣大背景下的儒家學者趙壹而言,當然是不能接受的。

有言論,有文章,更有故事和案例。

《世說新語》載魏晉書家韋誕的一則故事:“淩雲台初成,舍誕題榜,誤先釘榜而未題。以籠盛誕,使就榜書之。榜去地二十五丈,因緻危懼,頭須皆白。乃擲其筆,比下焚之,戒子孫絕此楷法,著之家令。”

故事的大意就是:淩雲台剛建好,朝廷便讓韋誕來題寫榜名(應該就是“淩雲台”這三個大字),但是施工的人失誤,先把題名的匾牌先訂挂上去了,是以隻能讓韋誕爬到離地二十五丈的高空去直接題寫,韋誕恐高,但是聖命不能違抗,結果題完下來,頭發和胡須都被吓白了!回到家後,将筆擲在地上,并用火燒掉,然後把子孫叫到跟前說:以後誰也不要再學書法了!并将這條寫進家令中去。

韋誕是曹魏時期重要書家,在《三國志》中有一段很簡短的介紹:

誕字仲将,太仆端之子。有文才,善屬辭章。建安中,為郡上計吏,特拜郎中,稍遷侍中中書監,以光祿大夫遜位,年七十五卒於家。

韋誕活了七十五歲,這個年齡在魏晉時期算是高壽了,也就是說韋誕并沒有被題榜寫字給吓死。最多是吓個半死。據劉濤先生考證,韋誕的這次題榜是在58歲高齡時所為,誠然,作為一個文弱書生,近六十的老人,吊在半空,當然是要吓得驚魂失魄。是以下來後,韋誕想來想去,這事也不能怪到朝廷上去,隻能是後悔自己書法寫的好才惹上這樣的苦差,于是留下家規家訓,告誡子孫“絕此楷法”。

但是再嚴格的家規家訓也不能管住家族後人的現實生活所迫!

韋誕書法《終年帖》局部

《太平禦覽》記載:晉韋昶字文休,太元(376——396)中孝武帝改治宮室及廟諸門,并欲使王獻之隸書題榜,獻之固辭,乃使劉瓖以八分書之。後又使文休(韋昶)以大篆改八分焉。同時記載的是韋昶并不以違反家規家訓為恥,反而以能題榜為傲,更貶斥到“二王未足知書”。

韋昶是韋誕兄長韋康的玄孫,《書品》中有“文休題榜”的評語,即是指他擅長題榜。而更有意思的這段記載中也說到獻之固辭一事,在《書斷》中有記載:太元中新造太極殿,安欲使子敬題榜,以為萬代寶,而難言之。乃說韋仲将題淩雲台之事。子敬知其旨,乃正色曰:“仲将魏之大臣,甯有此事;使其若此,知魏德之不長。安遂不之逼。”這段話是說王獻之不願題榜,是以将謝安拒了,隻好找韋昶來題,也或許韋昶正是因為知道這個過程才不得不說出:“二王未足知書”這樣的氣話!

無獨有偶,韋誕之後的梁朝山東琅玡的顔之推,他為後來著名的書家顔真卿的五世祖,出身儒學世家,通曉文字,善書法,其在《顔氏家訓》中專門有兩段話以告誡子孫後代不要太在書法上下功夫!

其一為書中的《雜藝篇》的第一條:“真草書迹,微須留意。……然此藝不須過精。夫巧勞而智者憂,常為人所役使,更覺為累。韋仲将遺戒,深有以也。

在這一段話中隐藏了一句:“吾幼承門業,加性愛重,所見法書亦多,而玩習功夫頗至,遂不能佳者,良由無分故也。”大意即是:我從小也很是喜歡書法,見的法帖也多,但是沒有下功夫去寫,結果是就寫的不好。如果不做斷章取義的話,那麼其實顔之推說出以上一段話的本意一者有“己所不欲勿施于人”之意,自己寫不好書法是以也就不對後人在書法上有多高的要求;二者也為自己寫不好書法找了個借口“夫巧勞而智者憂,常為人所役使,更覺為累。”意思就是,書法寫好了,别人就老是要來找你寫,被人所役使,會很累的。理由很充分!

其二:“王逸少風流才士,蕭散名人,舉世惟知其書,翻以能自蔽也。……王褒地胄清華,才學優敏,後雖入關,亦被禮遇。猶以書工,崎岖碑碣之間,辛苦筆硯之役,嘗悔恨曰:‘假使吾不知書,可不至今日邪?’以此觀之,慎勿以書自命。”

由此來看顔之推是一而再的戒訓後人不要在書法上下大工夫的,但是事與願違,顔真卿作為其後人被後世尊為楷聖,顔真卿的曾祖父、祖父等也都擅長書法,是以以家規、家令來限制後人學書法看來是行不通的!

《顔氏家訓》書影

在黃仁宇先生的名著《萬曆十五年·增訂本》的第一章裡有詳細的記載一個有關萬曆皇帝在小時候學習書法的故事:萬曆皇帝自小很聰慧,在不滿十歲的時候就能寫徑尺以上的大字。有一次,他讓張居正和其他大學士觀看他秉筆揮毫,寫完以後就賞賜給了這些大臣。張居正謝恩領受,但在第二天他就啟奏皇帝:

陛下的書法已經取得很大的成就,現在已經不宜在這上面花費過多的精力,因為書法總是末節小技。自古以來的聖君明主以德行治理天下,藝術精湛,對蒼生并無補益。像漢成帝、梁元帝、陳後主、隋炀帝和宋徽宗、甯宗,他們都是大音樂家、畫家、詩人和詞人,隻因為他們沉湎在藝術之中,以緻朝政不修,還有的身受亡國的慘禍。

對于這忠心耿耿的進谏,小皇帝自然隻能聽從。在1578年之後,他的日課之中就取消了書法而隻留下經史。

官員士大夫通過家規、家令來戒勸後代不要太在書法上下功夫,結果是都沒有獲得成功!而一個臣子反而通過威吓讓一個九五之尊的皇上最終放棄不在書法上下功夫。 也或許真是因為沒有把精力放到書法上的緣故,萬曆一朝終是沒有身受亡國之慘禍,甚至還經曆了一段“萬曆中興”的美好階段,但是張居正自己的結局卻是死後卻人亡政息,家敗人亡。這其中之因果,真是讓人有情何以堪之歎謂。

萬曆皇帝的書法

誠然,書法在當代,其實用的功能相對古代而言逐漸弱化,但是其作為一個民族的文化傳承,對一個民族的審美培養,對一個人的修身養性,以及作為藝術的地位卻更加突顯出來!借用倉央嘉措的那一句名詞的句式來做結尾:

書法

你看重還是不看重

他都在那裡

不生不滅

不增不減

……