文 | 一痴 书法网总编辑

对书法之看重,在现当代,莫过于熊秉明先生的一句:

书法是中国文化核心中的核心。

在古代则以为书法是可见人格与人品,是可辨君子与小人、俗人与雅人!

● 汉人杨雄言: ‘言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣。

● 清刘熙载《书概》:“书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已”。

● 陈独秀够评沈尹默书法说:“昨天看见你写的一首诗,诗很好,字则其俗在骨。”

“书”是自古列于六艺之中,六艺为周朝的贵族教育必须掌握的技能,“通五经贯六艺”“四书五经六艺”历来是作为一个传统中国文人士大夫修身、齐家、治国、平天下所必备的!书法之重由此可见是不言而喻的。

然,所有的事物都有正反两面,有扬者必有抑者。历代都有对书法不要看得太重,别在书法上下太大功夫的言论。

孔子先来说一句:“志于道,据于得,依于仁,游于艺”。一个“游”字,便将“书法”在整个中国传统文化及文化人心中的位置及角色确定下来了。古人也说“德成而上,艺成而下”也是这个意思。

民国的于右任先生则更说的直截了当:“有志者应以造福人类为己任,诗文书法,皆余事耳,然余事亦须卓然自立。”虽说最后一句在找补回来,但是中心思想还是一句:书法,余事也!

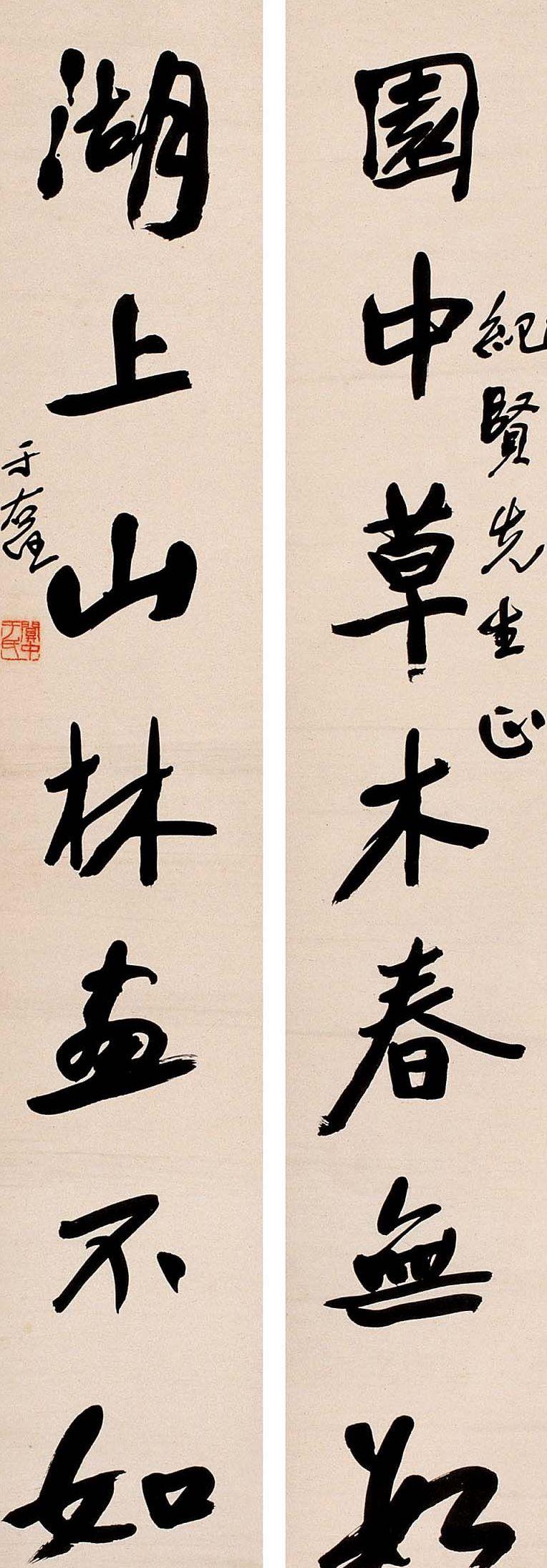

于右任书法对联

对书法无用论,说的最狠的,应该是东汉的赵壹所写的《非草书》,文章虽是专指草书,实也是可以来言书法。文中贬斥草书之人“盖技艺之细者”,于“较能”、“讲试”、“求备”、“征聘”、“考绩”等皆无用。更在文中污化写草书人的形象:“后世慕焉,专用为务;钻坚仰高,忘其疲劳;夕惕不息,仄不暇食。十日一笔,月数丸墨。领袖如皂,唇齿常黑。”赵壹之所以对草书和写草书的人恨得牙痒痒,其实是缘于一个这样的起因“余郡士有梁孔达、姜孟颖,皆当世之彦哲也,然慕张生之草书过于希孔、颜焉。孔达写书以示孟颖,皆口诵其文,手楷其篇,无怠倦焉。于是后学之徒竞慕二贤,守令作篇,人撰一卷,以为秘玩。”意思是说两位读书人,名叫梁孔达和姜孟颖,作为当今的贤者,都学张芝的草书,而不把孔子放在眼里,就连太守也号召年轻人不学儒术。这对于一个生活在东汉“罢黜百家,独尊儒术”这样大背景下的儒家学者赵壹而言,当然是不能接受的。

有言论,有文章,更有故事和案例。

《世说新语》载魏晋书家韦诞的一则故事:“凌云台初成,舍诞题榜,误先钉榜而未题。以笼盛诞,使就榜书之。榜去地二十五丈,因致危惧,头须皆白。乃掷其笔,比下焚之,戒子孙绝此楷法,著之家令。”

故事的大意就是:凌云台刚建好,朝廷便让韦诞来题写榜名(应该就是“凌云台”这三个大字),但是施工的人失误,先把题名的匾牌先订挂上去了,所以只能让韦诞爬到离地二十五丈的高空去直接题写,韦诞恐高,但是圣命不能违抗,结果题完下来,头发和胡须都被吓白了!回到家后,将笔掷在地上,并用火烧掉,然后把子孙叫到跟前说:以后谁也不要再学书法了!并将这条写进家令中去。

韦诞是曹魏时期重要书家,在《三国志》中有一段很简短的介绍:

诞字仲将,太仆端之子。有文才,善属辞章。建安中,为郡上计吏,特拜郎中,稍迁侍中中书监,以光禄大夫逊位,年七十五卒於家。

韦诞活了七十五岁,这个年龄在魏晋时期算是高寿了,也就是说韦诞并没有被题榜写字给吓死。最多是吓个半死。据刘涛先生考证,韦诞的这次题榜是在58岁高龄时所为,诚然,作为一个文弱书生,近六十的老人,吊在半空,当然是要吓得惊魂失魄。所以下来后,韦诞想来想去,这事也不能怪到朝廷上去,只能是后悔自己书法写的好才惹上这样的苦差,于是留下家规家训,告诫子孙“绝此楷法”。

但是再严格的家规家训也不能管住家族后人的现实生活所迫!

韦诞书法《终年帖》局部

《太平御览》记载:晋韦昶字文休,太元(376——396)中孝武帝改治宫室及庙诸门,并欲使王献之隶书题榜,献之固辞,乃使刘瓖以八分书之。后又使文休(韦昶)以大篆改八分焉。同时记载的是韦昶并不以违反家规家训为耻,反而以能题榜为傲,更贬斥到“二王未足知书”。

韦昶是韦诞兄长韦康的玄孙,《书品》中有“文休题榜”的评语,即是指他擅长题榜。而更有意思的这段记载中也说到献之固辞一事,在《书断》中有记载:太元中新造太极殿,安欲使子敬题榜,以为万代宝,而难言之。乃说韦仲将题凌云台之事。子敬知其旨,乃正色曰:“仲将魏之大臣,宁有此事;使其若此,知魏德之不长。安遂不之逼。”这段话是说王献之不愿题榜,所以将谢安拒了,只好找韦昶来题,也或许韦昶正是因为知道这个过程才不得不说出:“二王未足知书”这样的气话!

无独有偶,韦诞之后的梁朝山东琅玡的颜之推,他为后来著名的书家颜真卿的五世祖,出身儒学世家,通晓文字,善书法,其在《颜氏家训》中专门有两段话以告诫子孙后代不要太在书法上下功夫!

其一为书中的《杂艺篇》的第一条:“真草书迹,微须留意。……然此艺不须过精。夫巧劳而智者忧,常为人所役使,更觉为累。韦仲将遗戒,深有以也。

在这一段话中隐藏了一句:“吾幼承门业,加性爱重,所见法书亦多,而玩习功夫颇至,遂不能佳者,良由无分故也。”大意即是:我从小也很是喜欢书法,见的法帖也多,但是没有下功夫去写,结果是就写的不好。如果不做断章取义的话,那么其实颜之推说出以上一段话的本意一者有“己所不欲勿施于人”之意,自己写不好书法所以也就不对后人在书法上有多高的要求;二者也为自己写不好书法找了个借口“夫巧劳而智者忧,常为人所役使,更觉为累。”意思就是,书法写好了,别人就老是要来找你写,被人所役使,会很累的。理由很充分!

其二:“王逸少风流才士,萧散名人,举世惟知其书,翻以能自蔽也。……王褒地胄清华,才学优敏,后虽入关,亦被礼遇。犹以书工,崎岖碑碣之间,辛苦笔砚之役,尝悔恨曰:‘假使吾不知书,可不至今日邪?’以此观之,慎勿以书自命。”

由此来看颜之推是一而再的戒训后人不要在书法上下大工夫的,但是事与愿违,颜真卿作为其后人被后世尊为楷圣,颜真卿的曾祖父、祖父等也都擅长书法,所以以家规、家令来约束后人学书法看来是行不通的!

《颜氏家训》书影

在黄仁宇先生的名著《万历十五年·增订本》的第一章里有详细的记载一个有关万历皇帝在小时候学习书法的故事:万历皇帝自小很聪慧,在不满十岁的时候就能写径尺以上的大字。有一次,他让张居正和其他大学士观看他秉笔挥毫,写完以后就赏赐给了这些大臣。张居正谢恩领受,但在第二天他就启奏皇帝:

陛下的书法已经取得很大的成就,现在已经不宜在这上面花费过多的精力,因为书法总是末节小技。自古以来的圣君明主以德行治理天下,艺术精湛,对苍生并无补益。像汉成帝、梁元帝、陈后主、隋炀帝和宋徽宗、宁宗,他们都是大音乐家、画家、诗人和词人,只因为他们沉湎在艺术之中,以致朝政不修,还有的身受亡国的惨祸。

对于这忠心耿耿的进谏,小皇帝自然只能听从。在1578年之后,他的日课之中就取消了书法而只留下经史。

官员士大夫通过家规、家令来戒劝后代不要太在书法上下功夫,结果是都没有获得成功!而一个臣子反而通过威吓让一个九五之尊的皇上最终放弃不在书法上下功夫。 也或许真是因为没有把精力放到书法上的缘故,万历一朝终是没有身受亡国之惨祸,甚至还经历了一段“万历中兴”的美好阶段,但是张居正自己的结局却是死后却人亡政息,家败人亡。这其中之因果,真是让人有情何以堪之叹谓。

万历皇帝的书法

诚然,书法在当代,其实用的功能相对古代而言逐渐弱化,但是其作为一个民族的文化传承,对一个民族的审美培养,对一个人的修身养性,以及作为艺术的地位却更加突显出来!借用仓央嘉措的那一句名词的句式来做结尾:

书法

你看重还是不看重

他都在那里

不生不灭

不增不减

……