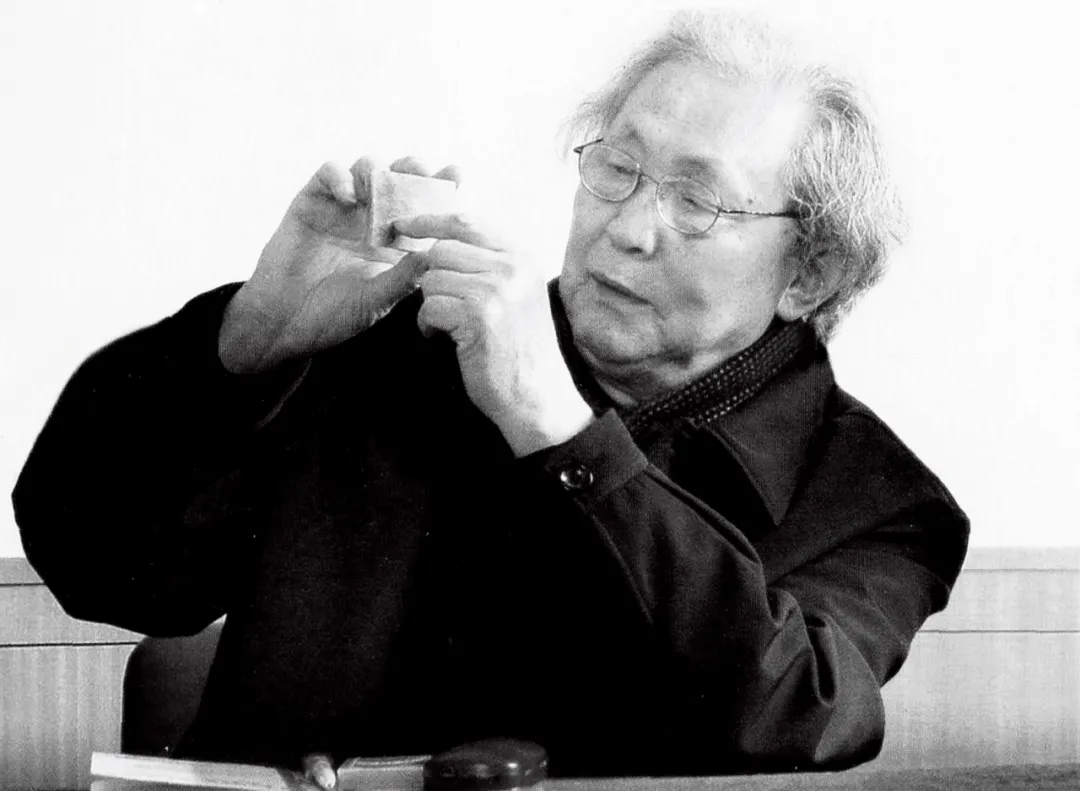

(楊伯大)照片/吳玉光:中國史前玉石文化的考察)

讀者 楊伯達

記者/鮑安琪

2021.9.6年至今,第1011期《中國新聞周刊》

楊伯達記得,20世紀50年代,進入紫禁城後不久,吳忠超總統就提倡"看圖檔"和"讀話",雖然隻有兩三年因為"反右"而無法做到,但這個"讀"字卻影響了他的一生。他感受到了他70年傳承生涯的痛苦和喜悅,這一切都來自"閱讀"這個詞。

他早年讀了很多書,金銀、琺琅、玻璃器皿、象牙角雕、清代畫等都學過,是故宮博物院雜項專家。直到1992年他離開,60多歲的他才真正專注于閱讀玉石,成為中國首屈一指的玉器學生。

故宮博物院研究館員、中國文物學會玉石專業委員會主任徐林告訴《中國新聞周刊》,楊紫陽生命的最後幾年,其他話題沒有引起他的興趣,但一提到玉學和玉文化,他立刻聊得很開心。2019年下半年住院時,有一段時間大家都去看他,他在病床上無休止地談論着玉的發育,不停地聊了兩三個小時,擔心自己會累,但很難打斷他的話。

2021年5月21日,94歲的故宮博物院前副院長楊伯大去世。

楊伯大曾說過,玉文化深深植根于中華民族的文化基因,是中華文明的第一基石,是中西文化的分水嶺。他欣賞美學理論家王晟對玉之美的讨論:正如西方人認為"所有藝術都走向音樂"一樣,在中國,所有藝術都趨向于美麗。

"春水"和"秋山"

楊博大與翡翠最早的淵源可追溯到1959年。

當時,在吳忠超主席的指導下,紫禁城開始清理倉庫。專家組成一個等級分級小組,将各類文物分為一級、二級、三級,然後進行"三檢查"(即文物、圖書證和書籍的三重檢查一緻)和編目。

時任紫禁城美術史部副主任的楊伯達,以及紫禁城的一位老研究員,一位來自玻璃廠的老古董商,負責清代玉石收藏的分類和整理。

1959年夏天,三人花了三個月的時間觀察了1萬多件清代玉石,幾乎占故宮玉藏的三分之一。他們在倉庫外的陰涼處擺放了一張桌子,飼養員們不停地把大大小小的玉石擡出來,汗流浃背。他們一個接一個地看,他們每天可以看到三四十件。

當時,故宮博物院文物有"三人"(唐蘭、陳萬興、徐邦達)、"四大類"(書法、青銅、繪畫、陶瓷),楊博大在這些品類中尋找适合自己研究的領域,玉石并沒有成為他的重點。他發現玉石鑒定與繪畫、青銅等有着不同的特征,即找不到鑒别的标準。

故宮博物院收藏的玉石都是傳家寶玉石。除了少數古代玉石能找出人的起源外,絕大多數來來去去無影無蹤,認為時尚界沒有年齡确定出土的玉石為參考,隻能依靠收藏家常說的"傳播少量玉石的記錄, 專家說什麼時代是什麼時代。

楊還指出,這批玉品中有兩種玉石,其他玉器的風格很不一樣,一種是抓天鵝,一種是鹿群,充滿了特殊的山林樂趣和北方的氛圍。他正在研究藝術史,覺得山林鹿玉和遼慶嶺山水壁畫,故宮博物院收藏的遼七丹畫家畫的《秋林鹿圖》和《丹鳳鹿圖》有着相似的風格。桉樹的葉子也是遼代繪畫中的獨特元素,與漢人常用的松柏竹梅完全不同。是以他推測,這不會是遼金的玉石嗎?

當時,古界民間的藏族玉石大多是明清玉,是以周圍隻有熟悉明清玉的幾位專家。古董對宋禹的判斷标準隻有一般的"罰款",北宋、南宋不管廖金玉更是被忽略了。是以,艾伯塔省隻能牢記這個問題。

這個問題成了一支長長的筆,直到1980年代才在他的腦海中發酵。

1981年,楊伯達應邀參加木蘭圍場200周年慶典,會見了滿族學者布尼阿林,向他詢問了滿族風俗文化、遼金曆史,并被他介紹給赤峰市政協副主席、原遼錦曆史專家蘇, 三個人談得很開心。在談話中,楊博大學會了一個關鍵詞"Yi"。"彜"是契丹語,意為遼帝的陣營。

不久,楊波到達黑龍江阿城開會。一座城市是晉朝的首都,在阿成博物館,他看到了出土的銅天鵝。一看到天鵝,他就覺得謎團更近了。

受此啟發,他重溫了遼史和黃金史。據《遼市營韋之志》記載:"遼國有沙漠,浸沒在長城的國度,由于規矩得當。秋冬抗寒,春夏夏,随水草上釣,陳舊如常。在四點鐘位置,每個都有自己的方式,這被稱為"鼻涕蟲"。《文獻記載,遼帝"四小時",主要獵天鵝為春(海東綠),秋獵主獵鹿。女性真族消滅廖建金後,依然使用這樣的習俗,但不再使用"俞"的車丹語,而是春秋,改為"春水""秋山"。

1983年,他在故宮博物院刊上發表了《女人真人》、《秋山》的玉雕,将天鵝玉命名為"春水"玉石,山林牧鹿玉命名為"秋山"玉石,認為應該是遼錦時期的玉石。

至此,經過20多年的搜尋,一個考古之謎終于在他手中解開,也成為他閱讀玉石的精彩代表。

(從左至右:秋山玉、春水玉、泉水玉帶。)

國寶翡翠"86工程"

20 世紀 80 年代,楊伯大還參與了一項祖母綠國寶項目。

這四件祖母綠國寶是如何傳承下來的,現在很難說清楚,隻知道由于緬甸的拱門,晚清進入大陸。王樹森是北京玉石廠的一位老藝術家,他在20世紀50年代見過這四件玉,但從未聽說過它們的下落。1980年7月,他向《北京晚報》講述了此事,記者發表了一篇題為《國寶在哪裡》的文章。幾天後,國家計委物資儲備局儲備部直屬處長餘偉立親自來到工廠通知王樹森:"寶玉存款"。"之後,輕工業部旗下工藝美術總公司北京玉石廠向上級報告,要求用這四塊玉石制作大型工藝品珍品。萬利、張金福等上司準許了報告,訓示輕工業部負責。

物資儲備局首先組織了一個由14人組成的國庫祖母綠鑒定小組。鑒定結論是,緬甸産四塊玉石,四塊原材料總重量為803.6公斤,現價1500萬元人民币。

輕工業部和工藝美術公司組織了一個由15名成員組成的主題審查委員會,楊博達是其中的成員。1982年11月,輕工業部在北京玉石廠召開了第一次審查委員會會議。會上,楊伯達建議,要借鑒青乾龍制作《大吉水峪山》的經驗。"大吉水玉山"是清朝帝王玉作品的巅峰之作,也是世界上最大的玉雕作品。

經過三次審議,初步同意第一種材料為泰山("玉悅奇觀"),第二種材料為芳香療法(含香Jurui),第三種材料為花籃("方攬勝集團"),第四種材料為螢幕("四海天鈞")。玉石由北京玉器廠生産,該廠被命名為"86計劃",因為它将于1986年完工。然而,由于難度很大,它實際上直到1989年才完成。

作為4号材料的大師級設計師和主要雕刻師,郭士林。他回憶說,楊伯大曾多次帶他們去紫禁城和頤和園觀賞古玉。郭士林在紫禁城的倉庫裡看到了大量古玉作品,也看到了頤和園裡一般都沒見過慈溪鳳凰百鳥的玉屏。

郭士林記得,楊伯達每次來到玉器廠,都對玉器工藝很感興趣,都會問工匠如何挖出花香球形,大玉片的篩網是如何劈開的,空心玉鍊是如何精确思考等等。

崔啟明加入郭士林大師的制作。他回憶說,楊伯大經常來玉器廠給大家講課,比如前幾代玉雕龍的變化和特點,故宮博物院的山(一種以景觀為主的玉雕)。

楊伯大在紫禁城裡看過幾十件從宋朝到清代大小不一的山地兒童作品。他分析稱,這些山的布局都是采用高、深、平的遠"三遠法",山石表面用雕刻樹花的方法,鳥獸的身影比例合理,自然動态,既達到神的境界。

随着設計和生産的跟蹤,楊博大對玉器研究的興趣變得更加濃厚。

中國玉被公認為以和田玉和惠石為代表的玉,惠石玉稱為軟玉,稱為軟玉,硬玉稱為硬玉。中國傳統文化一直把和田玉當成"真玉",玉石最初被拒絕了。但到了乾隆末期,玉石價格上漲,"遠高于真玉"。

與崇尚白玉的和田玉不同,玉以高綠色取勝,這種水綠色在和田玉和瑪納斯綠玉上找不到。楊伯達認為,翡翠的翡翠美學具有地方特色和民間趣味,從對玻璃地蛋清土地泥濘土地等的玉石質地的描述中可以看出。雲南人形容玉石之美不是"暖",而是用通俗易懂的"水"字,形容它為水狀的精神,清澈、漣漪、流淌。他們對玉"水頭"的感受非常敏銳,這是外國人想學的一種天賦,不容易獲得。

與數萬年的玉器文化相比,玉石從露頭滲透到玉壇上占據了第一把椅子,隻有三四百年。識字者歎了口氣:"這是山河精神秀的獨特時鐘,也是為今天的奢侈而玩的。楊伯達認為,玉石文化是現代社會對古代玉文化的變種和歪曲,暴露了傳統玉文化隐含的财富功能,動搖了傳統玉文化的倫理基礎。

現在玉品在首飾上已經取代了和田玉,在裝飾上和田禹相等秋色,在大雕上遠遠超出和田玉,是以有四大玉國寶。

建嶼河湖

1992年,楊伯大離開了故宮博物院(後來回到醫院擔任專家,直到1997年)。就在那時,他正式轉向了玉石研究。

要做到這樣的學術轉折,他并非沒有思想鬥争,因為作為雜項專家,他在雕塑、工藝、清代繪畫等諸多方面積累了大量的研究資料,但他看到了巨大的機遇。

20世紀80年代,玉石熱潮開始,特别是随着紅山文化、良嶼文化"中禹部落"墓葬的發掘,玉石研究變得越來越重要。顯然,玉石已經從"雜項"的地位中走出來,成為一個獨立而重要的品類,恰逢其時。

同樣在1992年,中國文物學會玉學研究委員會在紫禁城成立,楊伯大當選為會長。

擺在他面前的第一件事就是古代玉石鑒定的迷茫。當時,收藏的古玉風、鍛造的古玉風也來勢洶洶,迅速燒毀了整個中國文化圈。楊伯大感歎,也許收藏家的一生注定要蠶食僞古玉,交夠學費才能成為手工藝品。

另一方面,進入80年代,随着紅山文化、良嶼文化等墓葬的大規模挖掘,沒有标準工具的古玉鑒定問題得到了極大的改善。兩座墓葬都出土了大量的墓葬物品,其中玉石占90%以上。這些"鑒定标準"中的一些,構成了中國8000多年的玉器發展曆史,如果一個收藏家沒有掌握這條脈絡,那麼他就不得不在玉寶館前徘徊,永遠無法進門。

但僅僅掌握識别标準是不夠的,還需要一種負面的"假冒模式",也被稱為"活化石鑒定"。可以作為模型,一個是要有物證,二是要有典型。這些模型都隐藏在浩瀚的古玉海中,其中一個是宮廷博物館收藏的白玉雙童耳罩。

乾隆皇帝也是古代玉石騙局的受害者。乾隆十八年的時候,當他欣賞白玉雙子耳罩時,因其外耳(墓中玉石的顔色被環境侵蝕染成黃色、紅、白、黑等顔色)"愛撫之手",變得心存疑慮,于是咨詢玉工姚宗仁,姚明解釋說,這個杯子是他爺爺做的, 并介紹了染玉的方法:塗上琥珀色,然後通過不熄滅火燒烤。乾隆記錄了原委員會此事,名為"玉杯"。

(純真的翡翠雙子耳罩杯。這是一種僞玉,可以作為"假冒模型"。照片/楊伯達說玉)

楊貝爾塔也撫摸着這杯,桌子上真的是"放手",沒有光滑的感覺,看起來像是喝完粥後留在牆壁上的粘性物質,色色沒有進入質地,脫落出雪白的翡翠肌肉。

白玉雙童耳罩讓他意識到假模特的價值。他努力尋找,從論文到線索,到兄弟倆的博物館再到實地調查,經過幾年的搜尋,他獲得了數十種有價值的假冒模型。

1992年,國家文物局成立了國家文物鑒定委員會,在全國各省市文物部門層面全面準許文物。楊博大參加了第三輪鑒定。鑒定分為青銅、陶瓷和玉器雜三大類,楊博達屬于玉器雜交組。

國家文物鑒定委員會秘書長劉東瑞回憶說,楊伯大工作非常努力,一個文物,會拿一個小尺子測量,一邊詢問,一邊仔細畫畫,有時征得同意後拍照。

在沈陽鑒定一個明代玄德多年的紅漆,鑒定隊員經過一圈認為沒問題,對楊伯大說,聲音"慢點"。他解釋說,這樣的漆器在宮房裡有很多,這是大明永樂多年的針雕,這紅色是刻在"大明永樂年"的針上磨掉的,然後用刀刻上刻着"玄德"字樣。大家仔細看了看,才恍然大悟。

休息後的楊博達也經常收到一些收藏家的鑒别文物邀請,他普遍拒絕了,但也經常建議一些專家:"你要小心自己的眼睛。"但很難想象他有過自己的可怕經曆。

2003年,地産開發商謝根榮為了欺騙銀行信托,帶領一位銀行分行行長和副總裁參觀了他們的根和展廳。展廳内的一件"金玉大衣"和一件"銀縷玉衣",在石淑清、楊伯達等五位文物專家的陪同下,簽訂了《鑒定報告》,顯示兩件玉衣的價值約為24億件。其實這隻是謝根榮找人利用市場買到自己琴弦的玉石。

2008年,國家審計署在審計中發現該銀行存在問題,導緻欺詐性貸款。2009年12月,北京市第一中級人民法院以貸款欺詐罪判處謝根榮無期徒刑。五位專家釋出的"鑒定報告"一度成為輿論的焦點。

在當時的一次采訪中,楊安澤說,他隻是應朋友的邀請參加了一個"小型聚會"。召集人是中國收藏家協會前秘書長,多年來一直保持着聯系。至于看的過程,沒有打開櫃子,手也沒有,隻是圍着玻璃櫃走了一圈。他當時覺得沒有必要對收藏家更誠實,告訴他真相,說他的事情不對,關系可能會消失。私人收藏家參加聚會是相當無奈的,但為了不掉落也不得不順其自然。

俞明和楊伯達相識多年,楊博達離開後,經常為他辦理一些會議和活動。俞明告訴《中國新聞周刊》,專家們不可避免地會參與一些所謂的"人類活動",認為人就是人,為了弘揚玉石文化有時也需要去做。他看到謝根榮案對楊先生造成了重大打擊。從那以後,楊博達再也沒有簽署過私人身份證明。

玉石的美麗在于它的純粹性

鑒别和鑒别古玉隻是玉器的修行,如果隻停留在這裡的研究就是"缺乏内涵",楊博大要努力實作的,就是從"工具"向"道"推廣。

時任遼甯省文化廳副廳長、遼甯省文物考古研究所所長的郭大勳說,當時,學術界一些人認為玉科學作為一門學科還難以站穩腳跟,楊博達的理念走在了時代前面。

2001年,玉石研究院在新疆和天玉成功舉辦了"中國與天宇文化座談會",天玉是主要産區和最後一個縣。楊博大的感覺,三年的準備,行進裡程。參與者在塔裡木盆地的死亡之海塔克拉瑪幹沙漠中行駛了18個小時,然後在深夜到達現場。

楊博達認為,和田玉是掌握中國古代玉石發展史的關鍵。和田玉是玉石的精英,是所有玉的領袖,儒家尊崇"真玉"。

"古人認出了玉,這是第一個德國角色。美德的質地是玉,性格是玉的顔色。和田玉的礦物粒度很小,排列呈"氈狀結構",即像氈一般均勻,非方向密集分布,是以呈現出溫暖、堅韌、細緻的質感。這種"暖跑"符合儒家對"溫柔大方"高貴品格的尊重,是以有"紳士比玉""有紳士,如桂茹"等句子。

至于如何鑒别和田玉,古人曾經說過:"說到西方,北方的玉聲沉重,性感溫暖,佩服人人的精神;楊伯達說,西洋玉指的是和田玉,"玉聲沉重,性溫暖"符合他長期觀察和墨玉與天宇得到的印象和感受,而南方玉是指文化好等地區出産的玉石。良嶼文化的玉石已經過檢驗,大多通過亮片和陽石,這兩類玉的硬度在5.5~6度,比和田角的石馬玉(硬度在6~6.5度)略顯軟,可以說不是"真玉"。雖然它們在礦物學上屬于同一民族,但古代玉石不僅是礦物玉,更是玉石的一種文化現象和觀念形式。

楊伯大2005年出版的《武宇之光》一書,将觸手深入史前玉石。

在紅山文化、良嶼文化等史前文明的考古發掘中,史前玉的價值越來越突出。20世紀90年代初,考古界率先提出中國史前史重建,史前玉的研究成為史前史研究的一股力量。

楊波達提出,在史前社會,玉的價值不在于美,而在于神,所謂"巫妖歸玉神"。他把中國玉文化的發展道路歸結為武玉王玉敏玉,認為玉文化是中華民族的傳統文化基因。

安徽省文物局綜合廳廳長、研究員張宏明認為,楊伯大的玉學研究論文有一個鮮明的特點,那就是論證不一定是最嚴謹的,結論是斷石、合乎邏輯、思想火花閃爍,是以他可以成為玉文化研究階段的大規模人物。

2013年,楊伯達辭去中國文物學會玉石專業委員會主席職務,擔任名譽會長,故宮博物院原副院長王亞民接任會長。王亞民告訴《中國新聞周刊》記者,楊伯大是專家型學者型上司,紀律嚴明,正是他在擔任故宮博物院副院長時,就開始強調"學府故宮博物院"。

他覺得楊伯達的研究得益于紫禁城裡收藏的大量珍貴物品,是以起點非常高。很多研究文物的專家在微觀研究上都非常深入細緻,但楊博大可以從細節上看大。"他曾經對我說,思維應該有高度,視覺應該有寬度,我研究它的方式應該有一個獨特的角度。

故宮博物院玉科工作的徐琳将于2019年8月起接任中國文物學會玉石專業委員會主席。每次去楊家,幾乎都能看到他在小客廳的書桌前寫字,頭埋在手稿裡,周圍都是書。她經常在上午8點.m或.m 7點50分接到艾伯塔省的電話,要求她幫助找出答案。楊伯大不使用電腦,大量的學術文章都是手寫的,經常需要徐林等宮廷從業人員幫助查找資訊或網上的考古報告。在2019年生病前的幾年裡,他每天工作到2.m。徐林覺得自己似乎有使命感,一定是在有生之年要做一些事情。

楊伯大非常欣賞另一位玉讀者,中央美術學院美術史系主任王晟。

1988年,楊伯大在擔任《中國玉石全集》主編時,翻閱了玉器材料,發現了王晟1938年的論文《中國文化中玉的價值》。畢業于西南聯合國大學的王晟與梁思誠和林慧英關系密切,林慧英在1957年被誤認為"右派",英年早逝,享年54歲。

當楊伯達的研究從玉石轉向玉文化時,他想起了這篇文章,發現它重新閱讀,并被它持續70年的理論光澤所深深震撼。

王寫道,玉石之美的色彩神秘,是最複雜、最無文字、最不确定的色彩之一,正是這一點造就了中國人"孜孜不倦的愛"。楊伯大就這樣想到了他一年一年讀玉時所經曆的玉之美。如玉石中最受推崇的羊肥白玉,仔細評測的不是純白色,而是類似于羊油的,白色出細膩,淡淡多變的青色。不隻是羊肥白玉,所有的玉都很難找到标準的顔色。這一點,隻有常年在玉石領域的争奪者,玉石研究者才有豐富的經驗和愛心的玉石收藏家才能體驗,并獲得無盡的樂趣。

王晟認為,玉石之美歸根結底是純淨的,不是在具體的形式上移動,而是虛幻的、流動的、不可言說的,這與音樂的本質是一樣的。楊伯達認為,他和一些同樣好的玉石在看到一塊奇妙的玉石時,往往會産生這種難以形容的恍惚感,老玩家稱之為"不能說,隻能意味着意志",像"腐敗"和"精神"的情況。

"美教育具有解放心靈的品質。在《玉在中國文化中的價值》一文中,楊伯大用黑格爾的名言結束了兩代玉讀者在靈魂空間的對話。