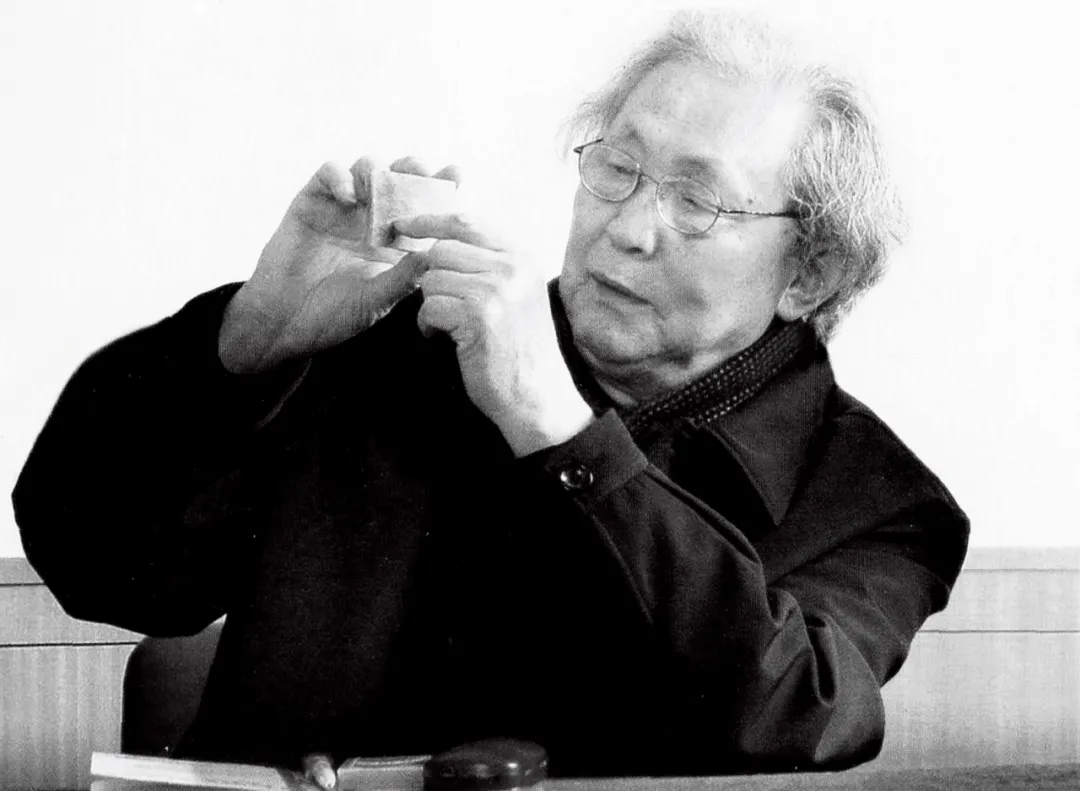

(杨伯大)照片/吴玉光:中国史前玉石文化的考察)

读者 杨伯达

记者/鲍安琪

2021.9.6年至今,第1011期《中国新闻周刊》

杨伯达记得,20世纪50年代,进入紫禁城后不久,吴忠超总统就提倡"看图片"和"读话",虽然只有两三年因为"反右"而无法做到,但这个"读"字却影响了他的一生。他感受到了他70年传承生涯的痛苦和喜悦,这一切都来自"阅读"这个词。

他早年读了很多书,金银、珐琅、玻璃器皿、象牙角雕、清代画等都学过,是故宫博物院杂项专家。直到1992年他离开,60多岁的他才真正专注于阅读玉石,成为中国首屈一指的玉器学生。

故宫博物院研究馆员、中国文物学会玉石专业委员会主任徐林告诉《中国新闻周刊》,杨紫阳生命的最后几年,其他话题没有引起他的兴趣,但一提到玉学和玉文化,他立刻聊得很开心。2019年下半年住院时,有一段时间大家都去看他,他在病床上无休止地谈论着玉的发育,不停地聊了两三个小时,担心自己会累,但很难打断他的话。

2021年5月21日,94岁的故宫博物院前副院长杨伯大去世。

杨伯大曾说过,玉文化深深植根于中华民族的文化基因,是中华文明的第一基石,是中西文化的分水岭。他欣赏美学理论家王晟对玉之美的讨论:正如西方人认为"所有艺术都走向音乐"一样,在中国,所有艺术都趋向于美丽。

"春水"和"秋山"

杨博大与翡翠最早的渊源可追溯到1959年。

当时,在吴忠超主席的指导下,紫禁城开始清理仓库。专家组成一个等级分级小组,将各类文物分为一级、二级、三级,然后进行"三检查"(即文物、图书证和书籍的三重检查一致)和编目。

时任紫禁城美术史部副主任的杨伯达,以及紫禁城的一位老研究员,一位来自玻璃厂的老古董商,负责清代玉石收藏的分类和整理。

1959年夏天,三人花了三个月的时间观察了1万多件清代玉石,几乎占故宫玉藏的三分之一。他们在仓库外的阴凉处摆放了一张桌子,饲养员们不停地把大大小小的玉石抬出来,汗流浃背。他们一个接一个地看,他们每天可以看到三四十件。

当时,故宫博物院文物有"三人"(唐兰、陈万兴、徐邦达)、"四大类"(书法、青铜、绘画、陶瓷),杨博大在这些品类中寻找适合自己研究的领域,玉石并没有成为他的重点。他发现玉石鉴定与绘画、青铜等有着不同的特征,即找不到鉴别的标准。

故宫博物院收藏的玉石都是传家宝玉石。除了少数古代玉石能找出人的起源外,绝大多数来来去去无影无踪,认为时尚界没有年龄确定出土的玉石为参考,只能依靠收藏家常说的"传播少量玉石的记录, 专家说什么时代是什么时代。

杨还指出,这批玉品中有两种玉石,其他玉器的风格很不一样,一种是抓天鹅,一种是鹿群,充满了特殊的山林乐趣和北方的氛围。他正在研究艺术史,觉得山林鹿玉和辽庆岭山水壁画,故宫博物院收藏的辽七丹画家画的《秋林鹿图》和《丹凤鹿图》有着相似的风格。桉树的叶子也是辽代绘画中的独特元素,与汉人常用的松柏竹梅完全不同。因此他推测,这不会是辽金的玉石吗?

当时,古界民间的藏族玉石大多是明清玉,所以周围只有熟悉明清玉的几位专家。古董对宋禹的判断标准只有一般的"罚款",北宋、南宋不管廖金玉更是被忽略了。因此,艾伯塔省只能牢记这个问题。

这个问题成了一支长长的笔,直到1980年代才在他的脑海中发酵。

1981年,杨伯达应邀参加木兰围场200周年庆典,会见了满族学者布尼阿林,向他询问了满族风俗文化、辽金历史,并被他介绍给赤峰市政协副主席、原辽锦历史专家苏, 三个人谈得很开心。在谈话中,杨博大学会了一个关键词"Yi"。"彝"是契丹语,意为辽帝的阵营。

不久,杨波到达黑龙江阿城开会。一座城市是晋朝的首都,在阿成博物馆,他看到了出土的铜天鹅。一看到天鹅,他就觉得谜团更近了。

受此启发,他重温了辽史和黄金史。据《辽市营韦之志》记载:"辽国有沙漠,浸没在长城的国度,由于规矩得当。秋冬抗寒,春夏夏,随水草上钓,陈旧如常。在四点钟位置,每个都有自己的方式,这被称为"鼻涕虫"。《文献记载,辽帝"四小时",主要猎天鹅为春(海东绿),秋猎主猎鹿。女性真族消灭廖建金后,依然使用这样的习俗,但不再使用"俞"的车丹语,而是春秋,改为"春水""秋山"。

1983年,他在故宫博物院刊上发表了《女人真人》、《秋山》的玉雕,将天鹅玉命名为"春水"玉石,山林牧鹿玉命名为"秋山"玉石,认为应该是辽锦时期的玉石。

至此,经过20多年的搜寻,一个考古之谜终于在他手中解开,也成为他阅读玉石的精彩代表。

(从左至右:秋山玉、春水玉、泉水玉带。)

国宝翡翠"86工程"

20 世纪 80 年代,杨伯大还参与了一项祖母绿国宝项目。

这四件祖母绿国宝是如何传承下来的,现在很难说清楚,只知道由于缅甸的拱门,晚清进入大陆。王树森是北京玉石厂的一位老艺术家,他在20世纪50年代见过这四件玉,但从未听说过它们的下落。1980年7月,他向《北京晚报》讲述了此事,记者发表了一篇题为《国宝在哪里》的文章。几天后,国家计委物资储备局储备部直属处长余伟立亲自来到工厂通知王树森:"宝玉存款"。"之后,轻工业部旗下工艺美术总公司北京玉石厂向上级报告,要求用这四块玉石制作大型工艺品珍品。万利、张金福等领导批准了报告,指示轻工业部负责。

物资储备局首先组织了一个由14人组成的国库祖母绿鉴定小组。鉴定结论是,缅甸产四块玉石,四块原材料总重量为803.6公斤,现价1500万元人民币。

轻工业部和工艺美术公司组织了一个由15名成员组成的主题审查委员会,杨博达是其中的成员。1982年11月,轻工业部在北京玉石厂召开了第一次审查委员会会议。会上,杨伯达建议,要借鉴青乾龙制作《大吉水峪山》的经验。"大吉水玉山"是清朝帝王玉作品的巅峰之作,也是世界上最大的玉雕作品。

经过三次审议,初步同意第一种材料为泰山("玉悦奇观"),第二种材料为芳香疗法(含香Jurui),第三种材料为花篮("方揽胜集团"),第四种材料为屏幕("四海天钧")。玉石由北京玉器厂生产,该厂被命名为"86计划",因为它将于1986年完工。然而,由于难度很大,它实际上直到1989年才完成。

作为4号材料的大师级设计师和主要雕刻师,郭士林。他回忆说,杨伯大曾多次带他们去紫禁城和颐和园观赏古玉。郭士林在紫禁城的仓库里看到了大量古玉作品,也看到了颐和园里一般都没见过慈溪凤凰百鸟的玉屏。

郭士林记得,杨伯达每次来到玉器厂,都对玉器工艺很感兴趣,都会问工匠如何挖出花香球形,大玉片的筛网是如何劈开的,空心玉链是如何精确思考等等。

崔启明加入郭士林大师的制作。他回忆说,杨伯大经常来玉器厂给大家讲课,比如前几代玉雕龙的变化和特点,故宫博物院的山(一种以景观为主的玉雕)。

杨伯大在紫禁城里看过几十件从宋朝到清代大小不一的山地儿童作品。他分析称,这些山的布局都是采用高、深、平的远"三远法",山石表面用雕刻树花的方法,鸟兽的身影比例合理,自然动态,既达到神的境界。

随着设计和生产的跟踪,杨博大对玉器研究的兴趣变得更加浓厚。

中国玉被公认为以和田玉和惠石为代表的玉,惠石玉称为软玉,称为软玉,硬玉称为硬玉。中国传统文化一直把和田玉当成"真玉",玉石最初被拒绝了。但到了乾隆末期,玉石价格上涨,"远高于真玉"。

与崇尚白玉的和田玉不同,玉以高绿色取胜,这种水绿色在和田玉和玛纳斯绿玉上找不到。杨伯达认为,翡翠的翡翠美学具有地方特色和民间趣味,从对玻璃地蛋清土地泥泞土地等的玉石质地的描述中可以看出。云南人形容玉石之美不是"暖",而是用通俗易懂的"水"字,形容它为水状的精神,清澈、涟漪、流淌。他们对玉"水头"的感受非常敏锐,这是外国人想学的一种天赋,不容易获得。

与数万年的玉器文化相比,玉石从露头渗透到玉坛上占据了第一把椅子,只有三四百年。识字者叹了口气:"这是山河精神秀的独特时钟,也是为今天的奢侈而玩的。杨伯达认为,玉石文化是现代社会对古代玉文化的变种和歪曲,暴露了传统玉文化隐含的财富功能,动摇了传统玉文化的伦理基础。

现在玉品在首饰上已经取代了和田玉,在装饰上和田禹相等秋色,在大雕上远远超出和田玉,所以有四大玉国宝。

建屿河湖

1992年,杨伯大离开了故宫博物院(后来回到医院担任专家,直到1997年)。就在那时,他正式转向了玉石研究。

要做到这样的学术转折,他并非没有思想斗争,因为作为杂项专家,他在雕塑、工艺、清代绘画等诸多方面积累了大量的研究资料,但他看到了巨大的机遇。

20世纪80年代,玉石热潮开始,特别是随着红山文化、良屿文化"中禹部落"墓葬的发掘,玉石研究变得越来越重要。显然,玉石已经从"杂项"的地位中走出来,成为一个独立而重要的品类,恰逢其时。

同样在1992年,中国文物学会玉学研究委员会在紫禁城成立,杨伯大当选为会长。

摆在他面前的第一件事就是古代玉石鉴定的迷茫。当时,收藏的古玉风、锻造的古玉风也来势汹汹,迅速烧毁了整个中国文化圈。杨伯大感叹,也许收藏家的一生注定要蚕食伪古玉,交够学费才能成为手工艺品。

另一方面,进入80年代,随着红山文化、良屿文化等墓葬的大规模挖掘,没有标准工具的古玉鉴定问题得到了极大的改善。两座墓葬都出土了大量的墓葬物品,其中玉石占90%以上。这些"鉴定标准"中的一些,构成了中国8000多年的玉器发展历史,如果一个收藏家没有掌握这条脉络,那么他就不得不在玉宝馆前徘徊,永远无法进门。

但仅仅掌握识别标准是不够的,还需要一种负面的"假冒模式",也被称为"活化石鉴定"。可以作为模型,一个是要有物证,二是要有典型。这些模型都隐藏在浩瀚的古玉海中,其中一个是宫廷博物馆收藏的白玉双童耳罩。

乾隆皇帝也是古代玉石骗局的受害者。乾隆十八年的时候,当他欣赏白玉双子耳罩时,因其外耳(墓中玉石的颜色被环境侵蚀染成黄色、红、白、黑等颜色)"爱抚之手",变得心存疑虑,于是咨询玉工姚宗仁,姚明解释说,这个杯子是他爷爷做的, 并介绍了染玉的方法:涂上琥珀色,然后通过不熄灭火烧烤。乾隆记录了原委员会此事,名为"玉杯"。

(纯真的翡翠双子耳罩杯。这是一种伪玉,可以作为"假冒模型"。照片/杨伯达说玉)

杨贝尔塔也抚摸着这杯,桌子上真的是"放手",没有光滑的感觉,看起來像是喝完粥後留在牆壁上的粘性物質,色色沒有進入質地,脫落出雪白的翡翠肌肉。

白玉双童耳罩让他意识到假模特的价值。他努力寻找,从论文到线索,到兄弟俩的博物馆再到实地调查,经过几年的搜索,他获得了数十种有价值的假冒模型。

1992年,国家文物局成立了国家文物鉴定委员会,在全国各省市文物部门层面全面批准文物。杨博大参加了第三轮鉴定。鉴定分为青铜、陶瓷和玉器杂三大类,杨博达属于玉器杂交组。

国家文物鉴定委员会秘书长刘东瑞回忆说,杨伯大工作非常努力,一个文物,会拿一个小尺子测量,一边询问,一边仔细画画,有时征得同意后拍照。

在沈阳鉴定一个明代玄德多年的红漆,鉴定队员经过一圈认为没问题,对杨伯大说,声音"慢点"。他解释说,这样的漆器在宫房里有很多,这是大明永乐多年的针雕,这红色是刻在"大明永乐年"的针上磨掉的,然后用刀刻上刻着"玄德"字样。大家仔细看了看,才恍然大悟。

休息后的杨博达也经常收到一些收藏家的鉴别文物邀请,他普遍拒绝了,但也经常建议一些专家:"你要小心自己的眼睛。"但很难想象他有过自己的可怕经历。

2003年,地产开发商谢根荣为了欺骗银行信托,带领一位银行分行行长和副总裁参观了他们的根和展厅。展厅内的一件"金玉大衣"和一件"银缕玉衣",在石淑清、杨伯达等五位文物专家的陪同下,签订了《鉴定报告》,显示两件玉衣的价值约为24亿件。其实这只是谢根荣找人利用市场买到自己琴弦的玉石。

2008年,国家审计署在审计中发现该银行存在问题,导致欺诈性贷款。2009年12月,北京市第一中级人民法院以贷款欺诈罪判处谢根荣无期徒刑。五位专家发布的"鉴定报告"一度成为舆论的焦点。

在当时的一次采访中,杨安泽说,他只是应朋友的邀请参加了一个"小型聚会"。召集人是中国收藏家协会前秘书长,多年来一直保持着联系。至于看的过程,没有打开柜子,手也没有,只是围着玻璃柜走了一圈。他当时觉得没有必要对收藏家更诚实,告诉他真相,说他的事情不对,关系可能会消失。私人收藏家参加聚会是相当无奈的,但为了不掉落也不得不顺其自然。

俞明和杨伯达相识多年,杨博达离开后,经常为他办理一些会议和活动。俞明告诉《中国新闻周刊》,专家们不可避免地会参与一些所谓的"人类活动",认为人就是人,为了弘扬玉石文化有时也需要去做。他看到谢根荣案对杨先生造成了重大打击。从那以后,杨博达再也没有签署过私人身份证明。

玉石的美丽在于它的纯粹性

鉴别和鉴别古玉只是玉器的修行,如果只停留在这里的研究就是"缺乏内涵",杨博大要努力实现的,就是从"工具"向"道"推广。

时任辽宁省文化厅副厅长、辽宁省文物考古研究所所长的郭大勋说,当时,学术界一些人认为玉科学作为一门学科还难以站稳脚跟,杨博达的理念走在了时代前面。

2001年,玉石研究院在新疆和天玉成功举办了"中国与天宇文化座谈会",天玉是主要产区和最后一个县。杨博大的感觉,三年的准备,行进里程。参与者在塔里木盆地的死亡之海塔克拉玛干沙漠中行驶了18个小时,然后在深夜到达现场。

杨博达认为,和田玉是掌握中国古代玉石发展史的关键。和田玉是玉石的精英,是所有玉的领袖,儒家尊崇"真玉"。

"古人认出了玉,这是第一个德国角色。美德的质地是玉,性格是玉的颜色。和田玉的矿物粒度很小,排列呈"毡状结构",即像毡一般均匀,非方向密集分布,因此呈现出温暖、坚韧、细致的质感。这种"暖跑"符合儒家对"温柔大方"高贵品格的尊重,所以有"绅士比玉""有绅士,如桂茹"等句子。

至于如何鉴别和田玉,古人曾经说过:"说到西方,北方的玉声沉重,性感温暖,佩服人人的精神;杨伯达说,西洋玉指的是和田玉,"玉声沉重,性温暖"符合他长期观察和墨玉与天宇得到的印象和感受,而南方玉是指文化好等地区出产的玉石。良屿文化的玉石已经过检验,大多通过亮片和阳石,这两类玉的硬度在5.5~6度,比和田角的石马玉(硬度在6~6.5度)略显软,可以说不是"真玉"。虽然它们在矿物学上属于同一民族,但古代玉石不仅是矿物玉,更是玉石的一种文化现象和观念形式。

杨伯大2005年出版的《武宇之光》一书,将触手深入史前玉石。

在红山文化、良屿文化等史前文明的考古发掘中,史前玉的价值越来越突出。20世纪90年代初,考古界率先提出中国史前史重建,史前玉的研究成为史前史研究的一股力量。

杨波达提出,在史前社会,玉的价值不在于美,而在于神,所谓"巫妖归玉神"。他把中国玉文化的发展道路归结为武玉王玉敏玉,认为玉文化是中华民族的传统文化基因。

安徽省文物局综合厅厅长、研究员张宏明认为,杨伯大的玉学研究论文有一个鲜明的特点,那就是论证不一定是最严谨的,结论是断石、合乎逻辑、思想火花闪烁,所以他可以成为玉文化研究阶段的大规模人物。

2013年,杨伯达辞去中国文物学会玉石专业委员会主席职务,担任名誉会长,故宫博物院原副院长王亚民接任会长。王亚民告诉《中国新闻周刊》记者,杨伯大是专家型学者型领导,纪律严明,正是他在担任故宫博物院副院长时,就开始强调"学府故宫博物院"。

他觉得杨伯达的研究得益于紫禁城里收藏的大量珍贵物品,所以起点非常高。很多研究文物的专家在微观研究上都非常深入细致,但杨博大可以从细节上看大。"他曾经对我说,思维应该有高度,视觉应该有宽度,我研究它的方式应该有一个独特的角度。

故宫博物院玉科工作的徐琳将于2019年8月起接任中国文物学会玉石专业委员会主席。每次去杨家,几乎都能看到他在小客厅的书桌前写字,头埋在手稿里,周围都是书。她经常在上午8点.m或.m 7点50分接到艾伯塔省的电话,要求她帮助找出答案。杨伯大不使用电脑,大量的学术文章都是手写的,经常需要徐林等宫廷工作人员帮助查找信息或网上的考古报告。在2019年生病前的几年里,他每天工作到2.m。徐林觉得自己似乎有使命感,一定是在有生之年要做一些事情。

杨伯大非常欣赏另一位玉读者,中央美术学院美术史系主任王晟。

1988年,杨伯大在担任《中国玉石全集》主编时,翻阅了玉器材料,发现了王晟1938年的论文《中国文化中玉的价值》。毕业于西南联合国大学的王晟与梁思诚和林慧英关系密切,林慧英在1957年被误认为"右派",英年早逝,享年54岁。

当杨伯达的研究从玉石转向玉文化时,他想起了这篇文章,发现它重新阅读,并被它持续70年的理论光泽所深深震撼。

王写道,玉石之美的色彩神秘,是最复杂、最无文字、最不确定的色彩之一,正是这一点造就了中国人"孜孜不倦的爱"。杨伯大就这样想到了他一年一年读玉时所经历的玉之美。如玉石中最受推崇的羊肥白玉,仔细评测的不是纯白色,而是类似于羊油的,白色出细腻,淡淡多变的青色。不只是羊肥白玉,所有的玉都很难找到标准的颜色。这一点,只有常年在玉石领域的争夺者,玉石研究者才有丰富的经验和爱心的玉石收藏家才能体验,并获得无尽的乐趣。

王晟认为,玉石之美归根结底是纯净的,不是在具体的形式上移动,而是虚幻的、流动的、不可言说的,这与音乐的本质是一样的。杨伯达认为,他和一些同样好的玉石在看到一块奇妙的玉石时,往往会产生这种难以形容的恍惚感,老玩家称之为"不能说,只能意味着意志",像"腐败"和"精神"的情况。

"美教育具有解放心灵的品质。在《玉在中国文化中的价值》一文中,杨伯大用黑格尔的名言结束了两代玉读者在灵魂空间的对话。