(特約作者:一一)

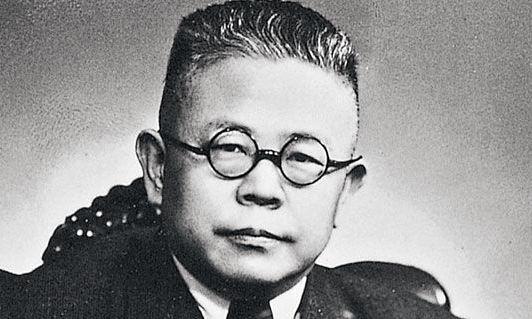

1950年12月20日上午,傅斯年在台灣省議會答複教育行政質詢時過度激動,突患腦溢血逝世于會場,享年54歲。

傅斯年(1896年3月26日-1950年12月20日),山東聊城人。五四運動學生領袖之一、曆史學家。他提出“上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西”的考古學原則影響深遠。

傅斯年為人性格耿直,嫉惡如仇。在抗日戰争期間踏入政壇,成為國民參政會參政員。在1944年以“美金公債案”公開炮轟當時的“皇親國戚”孔祥熙,将孔趕下台;後于1947年的“搶購黃金風潮”中,炮轟時任行政院長,有發國難财之嫌的宋子文,再将宋趕下台,時人稱其為“傅大炮”。

傅斯年一生,盡管對國民黨時有批評,但他并沒有像聞一多等文人般,受到國民黨的政治逼害,相反他赢得了蔣介石的信任。是以有人将他比喻為民國時期的魏徵。

他曾說過:“一天隻有二十一小時,剩下三小時是用來沉思的。”

五四領袖

1896年3月26日,傅斯年生于山東聊城。先祖是清兵入關以後的首任狀元。幼年喪父,由祖父及母親撫育成人。

(山東聊城的傅斯年陳列館)

1909年(13歲),就讀天津府立中學堂,1911年(15歲),與聊城鄉紳丁理臣長女丁馥翠結婚。1916年(20歲),進入北京大學。

1918年春夏(22歲)與羅家倫、毛子水等20餘人組織新潮社,仿效《新青年》創辦《新潮》月刊,提倡新文化,與北京大學國粹派論戰,影響頗廣。傅斯年也是以成為著名學生領袖。

1920年(24歲),他去歐洲,在倫敦大學學院研習三年半後,轉赴柏林大學。

(傅斯年在柏林大學)

學成歸國

1926年10月(30歲),傅斯年應中山大學之聘回國,任該校文科學長(文學院院長,并兼中國文學和史學兩系之主任)。1928年積極籌劃并負責建立了著名的中央研究院曆史語言研究所。後任中央研究院總幹事。

1932年10月(36歲),出版了《東北史綱》,從曆史角度詳細地論證了東北自古就是中國領土的史實。

1934年夏天(38歲),和元配丁馥翠離婚,丁馥萃一生未再嫁,身後無一子女。8月5日,與同學俞大維的妹妹俞大彩在北平結婚。1935年9月15日,兒子仁軌出生。

1937年,赴重慶,連續四次當選國民參政會參政員。擔任中央研究院史語所所長。

通路延安

1945年7月1日,傅斯年等一行六人,乘專機到達延安通路,毛澤東、朱德、周恩來等中共上司人親自到機場迎接。傅斯年在傳回重慶之前,請毛澤東題字留念,毛澤東欣然同意并書寫唐詩一首:“竹帛煙銷帝業虛,關河空鎖祖龍居。坑灰未燼山東亂,劉項原來不讀書。”

1945年,傅斯年50歲出任北京大學代理校長,堅持“民族氣節”、“正是非,辨忠奸”,決意反對留用汪精衛政權時期北京大學教員,所有汪精衛時期北京大學的教職員都被開除,學生學籍和學曆都不承認,要先補習才能參加學曆甄審入新北大。

1946年9月6日,傅斯年将北京大學校長一職交給先前在美國辦外交的候任校長胡适。

(傅斯年(左一)與胡适、胡祖望)

埋骨台灣

1949年1月20日,傅斯年任國立台灣大學校長。據說,傅斯年常去找蔣中正要辦學經費,他每去一次陽明山,必定是“滿載而歸”,是敢在蔣中正面前從容跷起二郎腿、抽著煙鬥的人。胡适也感慨:說傅斯年是他“最好的诤友和保護人”。

1950年12月20日上午,傅斯年在台灣省議會答複教育行政質詢時過度激動,“突患腦溢血逝世于議場”,享年54歲。省議會副議長李萬居在新聞公布時說“傅斯年先生棄世”,因其台語口音而被其學生聽成了“傅斯年先生氣死”,引發小規模學潮,直到官方出面解釋才平息。

傅斯年逝世後,葬于台灣大學校園,校内設有希臘式紀念亭傅園及“傅鐘”;其中,傅鐘啟用後成為台灣大學的象征,每節上下課會鐘響二十一聲,因傅斯年曾說過:“一天隻有二十一小時,剩下三小時是用來沉思的。”

(台灣大學校史館中傅斯年校長的塑像)

推薦閱讀:

曆史今天:1998年12月19日最偉大小說圍城作者錢锺書病逝

曉蕾姐姐講曆史故事系列(1-24全)|春秋時期