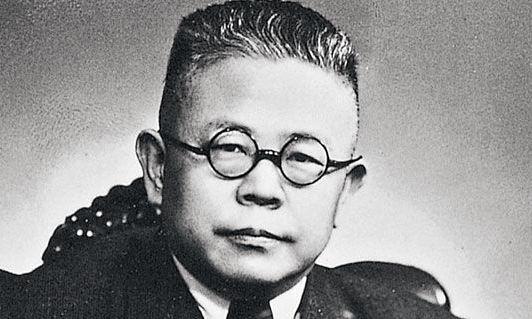

(特约作者:一一)

1950年12月20日上午,傅斯年在台湾省议会答复教育行政质询时过度激动,突患脑溢血逝世于会场,享年54岁。

傅斯年(1896年3月26日-1950年12月20日),山东聊城人。五四运动学生领袖之一、历史学家。他提出“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”的考古学原则影响深远。

傅斯年为人性格耿直,嫉恶如仇。在抗日战争期间踏入政坛,成为国民参政会参政员。在1944年以“美金公债案”公开炮轰当时的“皇亲国戚”孔祥熙,将孔赶下台;后于1947年的“抢购黄金风潮”中,炮轰时任行政院长,有发国难财之嫌的宋子文,再将宋赶下台,时人称其为“傅大炮”。

傅斯年一生,尽管对国民党时有批评,但他并没有像闻一多等文人般,受到国民党的政治逼害,相反他赢得了蒋介石的信任。因此有人将他比喻为民国时期的魏徵。

他曾说过:“一天只有二十一小时,剩下三小时是用来沉思的。”

五四领袖

1896年3月26日,傅斯年生于山东聊城。先祖是清兵入关以后的首任状元。幼年丧父,由祖父及母亲抚育成人。

(山东聊城的傅斯年陈列馆)

1909年(13岁),就读天津府立中学堂,1911年(15岁),与聊城乡绅丁理臣长女丁馥翠结婚。1916年(20岁),进入北京大学。

1918年春夏(22岁)与罗家伦、毛子水等20余人组织新潮社,仿效《新青年》创办《新潮》月刊,提倡新文化,与北京大学国粹派论战,影响颇广。傅斯年也因此成为著名学生领袖。

1920年(24岁),他去欧洲,在伦敦大学学院研习三年半后,转赴柏林大学。

(傅斯年在柏林大学)

学成归国

1926年10月(30岁),傅斯年应中山大学之聘回国,任该校文科学长(文学院院长,并兼中国文学和史学两系之主任)。1928年积极筹划并负责创建了著名的中央研究院历史语言研究所。后任中央研究院总干事。

1932年10月(36岁),出版了《东北史纲》,从历史角度详细地论证了东北自古就是中国领土的史实。

1934年夏天(38岁),和元配丁馥翠离婚,丁馥萃一生未再嫁,身后无一子女。8月5日,与同学俞大维的妹妹俞大彩在北平结婚。1935年9月15日,儿子仁轨出生。

1937年,赴重庆,连续四次当选国民参政会参政员。担任中央研究院史语所所长。

访问延安

1945年7月1日,傅斯年等一行六人,乘专机到达延安访问,毛泽东、朱德、周恩来等中共领导人亲自到机场迎接。傅斯年在返回重庆之前,请毛泽东题字留念,毛泽东欣然同意并书写唐诗一首:“竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未烬山东乱,刘项原来不读书。”

1945年,傅斯年50岁出任北京大学代理校长,坚持“民族气节”、“正是非,辨忠奸”,决意反对留用汪精卫政权时期北京大学教员,所有汪精卫时期北京大学的教职员都被开除,学生学籍和学历都不承认,要先补习才能参加学历甄审入新北大。

1946年9月6日,傅斯年将北京大学校长一职交给先前在美国办外交的候任校长胡适。

(傅斯年(左一)与胡适、胡祖望)

埋骨台湾

1949年1月20日,傅斯年任国立台湾大学校长。据说,傅斯年常去找蒋中正要办学经费,他每去一次阳明山,必定是“满载而归”,是敢在蒋中正面前从容跷起二郎腿、抽著烟斗的人。胡适也感慨:说傅斯年是他“最好的诤友和保护人”。

1950年12月20日上午,傅斯年在台湾省议会答复教育行政质询时过度激动,“突患脑溢血逝世于议场”,享年54岁。省议会副议长李万居在新闻公布时说“傅斯年先生弃世”,因其台语口音而被其学生听成了“傅斯年先生气死”,引发小规模学潮,直到官方出面解释才平息。

傅斯年逝世后,葬于台湾大学校园,校内设有希腊式纪念亭傅园及“傅钟”;其中,傅钟启用后成为台湾大学的象征,每节上下课会钟响二十一声,因傅斯年曾说过:“一天只有二十一小时,剩下三小时是用来沉思的。”

(台湾大学校史馆中傅斯年校长的塑像)

推荐阅读:

历史今天:1998年12月19日最伟大小说围城作者钱锺书病逝

晓蕾姐姐讲历史故事系列(1-24全)|春秋时期