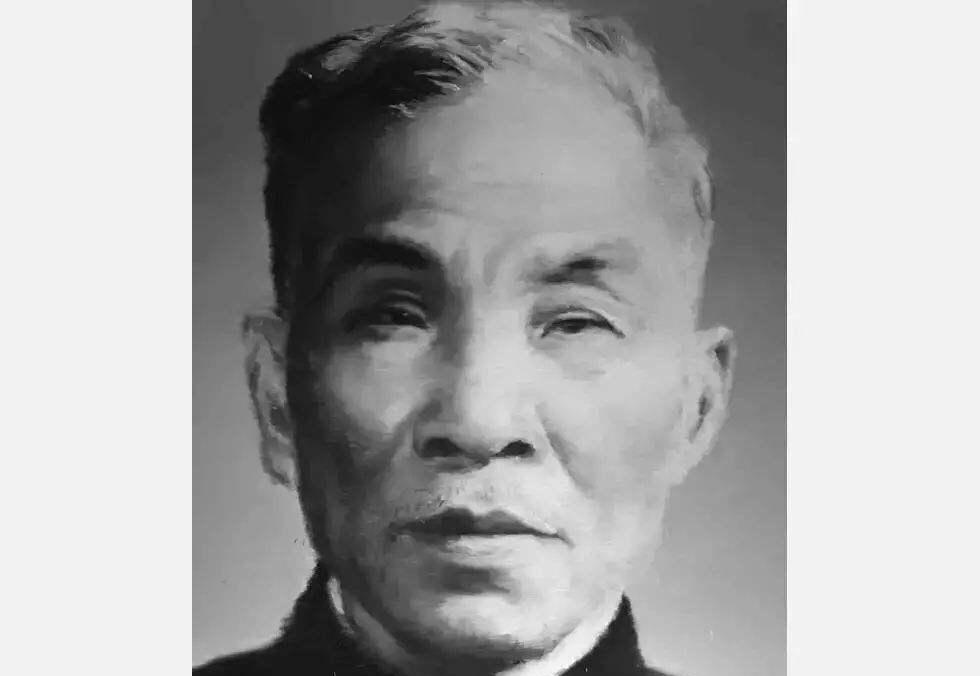

翦伯贊,原名象時,維吾爾族,1898出生于湖南桃源楓樹崗翦旗營。

1916年考入北平政法專門學校,後轉入武昌商業專門學校。畢業後在母校長德中學任英語教師。

1924年去美國加利福尼亞大學研究經濟學,約兩年餘。

1926年回國後,赴廣東,在鄧演達負責的國民革命軍總政治部任特派員。大革命失敗後,受曆史學家呂振羽等人影響,開始用馬克思主義觀點潛心研究中國社會和曆史問題。先後發表了《中國農村社會之本質及其曆史的發展階段之劃分》、《前封建時期之中國農村社會》等論文,與呂振羽合著了《最近之世界資本主義經濟》等。

1937年在南京秘密加入中國共産黨。七七事變後,任南遷的北平民國大學教授,出版名著《曆史哲學教程》一書。

1940年到重慶,在周恩來上司下從事秘密工作。

此間,發表60餘篇曆史論文,包括内容翔實的《中國史綱》兩卷。

翦伯贊在《中國史綱》第一卷《先秦史.殷周史》中,亦把夏代作為氏族社會的沒落和向階級社會轉化時期而論述。

作者認為,商朝,因為殷墟甲骨文和考古新成果提供了大批“新的真實資料”,進而使“中國的古史,始得上溯于殷商時代”。

此書結稿于1941年“皖南事件”之後。1943年,由重慶五十年代出版社正式出版,是一部當時很快即有較大影響的通史名著。

1946年,上海書店将此書列入“新中國大學叢書”出版,1947年再版。

新中國建立之後,三聯書店在1950年再版。

此書,雖定名為《中國史綱》,實其涉及内容,“上起開天辟地,下迄殷周之世。其所論述的範圍,是秦以前的中國古史”。緣此,1998年,北京大學出版社定本改題為《先秦史》出版,并于1999年印行第二版。

翦伯贊的這部著作,之是以受到史學界的好評并幾經重印,最根本原因,是此書充分概括了當時中國史學研究的成果,并以唯物史觀為指導,對一些重大曆史問題闡述了自己獨特的看法。

翦伯贊在1943年版本的《中國史綱》“序” 中說:“幾千年來,秦以前的古史,隻不過是飄浮于神話與傳說中之一些撲朔迷離的陰影而已。曆代學者,對于一些古史的論著,也隻是傳神傳怪,捕風捉影,因誤正誤,以訛傳訛,浸至荒誕不經,極奇離詭谲之大觀”,是以,大有重建新史學體系之必要。但是,“秦以前的古史走向科學的階段,不過最近二十年左右之事。其是以能緻此者,一方面,固然是新的科學,如地質學、古生物學、人類學、考古學、民俗學等的發現;另一方面,又是中國史學自身發展之必然的歸結。所謂中國史學自身的發展,即由盲目的信古而進到疑古,更由消極的疑古,而進到積極的考古。前者就是所謂辨僞學而後者便是所謂金石學、考古學”。

翦伯贊特别強調考古學對新史學建設的作用。他認為:

“中國古史之能更進一步的發展, 乃是由于近年以來考古學之不斷發現。”遠古遺物的不斷出土,“提供了中國古史研究以新而又新、真而又真的資料。這些新的真實資料,不但可以考驗文獻上史料之真僞,而且還可以補充文獻上的史料之缺失”。正是由于殷墟大批甲骨文和商代遺物的出土和研究的深人,“于是中國的古史, 始得上溯于殷商時代”。而由于甘肅、河南等地新石器時代文化的發現,“于是中國的古史始得上溯于傳說中之‘夏代’乃至‘堯、舜、禹’及‘神農、黃帝’之世”。

翦伯贊的著作,既充分反映了自20世紀20年代以來,“疑古學派”辨僞書、疑古史和新興的考古學所取得的成果,又堅持用唯物主義社會發展史觀研究中國史。

書中的 “一、前氏族社會(原始群)”,論述了“早期舊石器文化與原始采集經濟——有巢氏時代”;“中期舊石器文化與采集狩獵經濟——燧人氏時代”;“晚期舊石器文化與采集、狩獵經濟之發展——伏犧氏時代”。

書中的“二、氏族社會”中,論述了“早期新石器文化與畜牧、種植的發明——神農、黃帝時代”;“中期新石器文化與畜牧、種植經濟的發展——堯、 舜、禹時代”;“晚期新石器文化與田野農業之出現——夏代”。

翦伯贊在書中,“把夏代看作是‘氏族社會’的沒落和向階級社會轉化的時期”。他後來說,之“是以這樣,和文獻不足征,考古資料少有關系。在當時史學界中,不少人對‘夏代’是否存在,持懷疑态度”的。

翦伯贊當時的這一見解,已然難能可貴。

這部書中 “三、奴隸社會”,設有“第九章、商族的起源與古代國家的建立”。在“第一節、古代的世界與古代的中國”中講到,中國自商代“走進古代社會的時代,在世界另一角落,也有些人類,他們的文化也達到了與中國同樣的曆史階段。尼羅河岸的塔影,底格裡斯河岸的古碑,和黃河中遊的獸骨龜甲文字,正是這一時代三大文化據點之特征”。

翦伯贊對于中國史的講述,展現了世界性的視角——商朝,不僅是中國有文字可考曆史的源頭,而且甲骨文、青銅器等,與世界另外早期文明的古埃及金字塔、巴比倫的漢谟拉比法典古碑銘互相輝映。

作者認為,在“商族的大征服與夏族的大移動”過程中,許多氏族成為商代國家之隸屬,他們也就成為商代奴隸社會經濟的一部分。而商代奴隸制經濟的進一步發展,又促進了許多被征服氏族向奴隸制經濟轉化的過程。“這樣互動的曆史作用,遂完成了商代種族國家,便達到了完全的成熟時期”。

他分析說,到了商朝後期,“為了開辟新的市場和掠奪更廣大的世界,于是更大規模的戰争便不斷展開了”。其後果,是使“商代奴隸大衆和零落的自由民之革命情緒的高漲;另一方面,是被征服的異族之蜂起叛變,尤其是西北諸屬領以周族為上司,不久便形成了一個反抗商代奴隸國家統治的武裝集團”。

因商朝的奴隸大部分來自西北諸屬領,這些屬領叛亂以後,“商人便失掉了一個獲得奴隸的主要來源,因而各種生産部門,都感到勞動力的缺乏。這樣,商的奴隸制經濟,便開始了崩潰的過程”。與此同時,商朝後期“莊園制度”即井田制度的發展,由于奴隸不足,“土地貴族,不能不把大塊的土地劃分為許多較小的區城”。于是“在客觀上,奴隸卻是以而得到部分之解放,而出現為後來農奴的前輩”。由于自由民的破産和商中央政權的衰落,“這些土地貴族,便漸漸保持其相對獨立的性質,俨然有些後來封建諸侯的神氣。這樣看來,商末的經濟,已經自發地開始了它的變革過程了”。

因而,随着公元前1122年周武王伐纣和“前徒倒戈”,西周王朝建立并“能在奴隸所有者國家的廢墟上,建立起初期封建制國家”。

這是作者展現于讀者面前的一幅商代由興到衰的清晰圖畫。對比以往的中國史著作,尚無人做到如此鞭辟入裡。

随後,就是書中的“四、初期封建社會”。作者繼續對西周王朝的社會和經濟構造的曆史内容繼續進行了如同前面的精彩論述。

抗日戰争勝利後,翦伯贊于1946年5月到上海,與張志讓、周谷城等組織并上司“上海大學教授聯誼會”。同時任大夏大學教授。

他1947年10月到香港,任達德學院教授。

1948年11月,他與郭沫若、候外廬等離開香港,次年2月1日到達北平,參加中國人民政治協商會議的籌備工作,并被選為第一屆政協全國委員會委員。

中華人民共和國建立後,翦伯贊曆任燕京大學社會學系教授、北京大學曆史系教授兼系主任和副校長;中國科學院哲學社會科學部委員;中國史學會常務理事兼秘書長;《曆史研究》編委;《北京大學學報》和《光明日報》“史學”副刊主編;政務院文教委員會委員;中央民族事務委員會委員;全國人民代表大會常委會民族委員會委員;中央民族曆史研究指導委員會副主任委員。

從上世紀50年代初開始,翦伯贊即緻力于史學學科建設——發起編纂《中國近代史資料叢刊》,共11個專題,2000多萬字。他主編其中《戊戌政變》和《義和團》兩個專題。1961年春開始,他兼任全國高等學校曆史教材編審組組長,主編通用教材《中國史綱要》和《中國古代史教學參考資料》。他發表論文,批評史學界從50年代後期開始出現的極左思潮。之後,卻招來不斷的“批翦”文章,并由學術批判逐漸更新為政治批判。

1966年“文化大革命”開始後,他被作為“資産階級反動學術權威”反複批判。1968年12月與夫人同時在北京大學含冤棄世。

翦伯贊一生著述浩繁。專著有:《最近之世界資本主義經濟》;《曆史哲學教程》;《中國史綱》一、二卷(後改名《先秦史》和《秦漢史》)。重要的論集有:《中國史論集》第一、二輯;《曆史問題論叢》(增訂本);《翦伯贊曆史論文選集》;《史料與史學》。主編有:《中國史綱要》;《中外曆史年表》。合編有:《中國曆史概要》等。主編資料有:《戊成變法》;《義和團》;《曆代各族傳記會編》;與鄭天挺主編《中國通史參考資料》等。