很多年前,聽到廢名,覺得奇怪。廢名?怎麼會有這樣的名字?想起作家都喜歡取筆名,就想:廢名,應該是筆名!後來,多讀一點書,知道:廢名,是馮文炳的筆名。讀書所識,多為廢名,本名馮文炳,反而不太為人所知。“五四”後的新文學作家,廢名既不如日中天,也非籍籍無名。學習現代文學史,應該讀到廢名。編纂現代文學作品集,無法繞開廢名。

1979年6月,上海教育出版社出版了一套由北京大學、北京師範大學、北京師範學院中文系中國現代文學教研室主編的“中國現代文學史參考資料”。我手裡有其中的《短篇小說選》、《散文選》、《新詩選》。《短篇小說選》第一冊選有廢名小說一篇:《竹林的故事》;《新詩選》第一冊選有馮文炳詩三篇:《十二月十九夜》、《喜悅是美》、《洋車夫的兒子》。

從1982年8月起,人民文學出版社陸續推出了“中國現代文學創作選集”,我手裡有其中的《中國現代散文選1918—1949》,第三卷選有廢名“散文”四篇:《芭茅》、《“送路燈”》、《萬壽宮》、《菱蕩》。“中國現代文學創作選集”裡,估計有《短篇小說選1918—1949》和《新詩選1918—1949》,而廢名的作品,應該選入其中。

從1993年起,中國文聯出版社陸續推出了王彬主編的“中國現代名家名作原版庫”,以民國時期的名家名作單行本為藍本排版印刷。共86家,其中小說30家,散文30家,詩歌26家。“中國現代小說名家名作原版庫”裡,馮文炳的《竹林的故事》,列為一家。“中國現代詩歌名家名作原版庫”裡,廢名的《招隐集》,列為一家。

書櫃裡“中國現代文學史參考資料”、“中國現代文學創作選集”、 “中國現代名家名作原版庫”叢書裡的書,都認真翻過。其中收入的廢名作品,應是經眼過目了。隻是,讀這些書,是三十多年前的事。書裡所選的廢名小說、散文、詩歌的具體内容,已忘得一幹二淨,還記得的,隻有廢名這個奇特的名字。

去年,讀2009年7月人民文學出版社出版的“中國文庫”叢書之《林斤瀾小說選》。雖然知道林斤瀾,卻幾乎沒有讀過他的作品。翻開書,其清新、淡雅的筆調一下子就攫住了我。特别是“矮凳橋系列”,風清雲淡的文字,與江南水鄉的溫柔結合得要有多緊密就有多緊密。

雖是初讀,林斤瀾的文字,卻似曾相識。認真梳理,發現與汪曾祺的文字很有相似之處。上世紀八九十年代,文壇并稱汪曾祺、林斤瀾為“文壇雙璧”。謂之“雙璧”,既因為其年齡相當且都屬于“老”而益精,更重要的是他們的文字在那個特殊的時代,給人一種難得的清新、淡雅之感,重新接續上了中斷相當長時間的一縷文脈。沿着這縷文脈上溯,汪曾祺、林斤瀾之前是沈從文。比沈從文更早一些的是“苦雨齋”的周作人和他的弟子。周作人弟子裡,就有廢名。如果繼續向上,這條文脈所接,應該是清、明、元、宋、唐的文人獨幕喜劇文。南北朝時期劉義慶的《世語新說》,或許算是這縷文脈的祖源。

人過中年,閱讀習慣不知不覺發生變化。漸漸不太喜歡起伏跌宕沖突強烈的小說或詞章優美句式講究的散文,對平淡無奇的書寫、雲淡風清的情節,愈來愈感興趣。周作人的書讀過一些,沈從文、汪曾祺的文讀過很多,林斤瀾的剛讀完。于是,廢名這個奇特的名字,三十多年後,再次進入我的閱讀視野。

二

網上搜尋,發現2012年4月,上海文藝出版社重印的1994年11月初版的“新文藝•中國現代文學大師讀本”叢書。這套叢書收錄魯迅、茅盾、郁達夫、老舍、廢名、沈從文、巴金、丁玲、施蟄存、張天翼、蕭紅、孫犁十二位文學大師的小說作品,每人一卷。

買回《廢名•田園小說》卷,認真讀。《廢名•田園小說》很單薄,小32開本,200頁。其實,用一個詞概括一位作家的特色,不可能也不全面,但叢書的概括,卻多多少少涵蓋了這十二位作家最為重要的特質。25篇作品,從《金銀花》到《橋》的13篇,選自廢名的長篇小說《橋》。最後一篇名為《無題》,選自廢名未完成的長篇小說《莫須有先生坐飛機以後》。比較喜歡寫親情和底層人物的幾篇小說,寫表妹的《柚子》,寫李媽的《浣衣母》,寫三姑娘的《竹林的故事》,都很好。最感人的是《阿妹》,其中的痛楚與哀憐,讀着令人透不過氣來,一個小小的生命,那麼乖巧,可愛,卻一日一日地走向死亡,真是無可奈何。人生之大哀,或許便是如此,眼見着至親漸至消殒,自己卻無能為力,一點也幫不上忙,使不上勁。不太清楚廢名的家境家世,也不知道這阿妹是真有其人還是廢名的“創作”。從文裡深沉的悲哀看,廢名應該有一位早逝的妹妹。

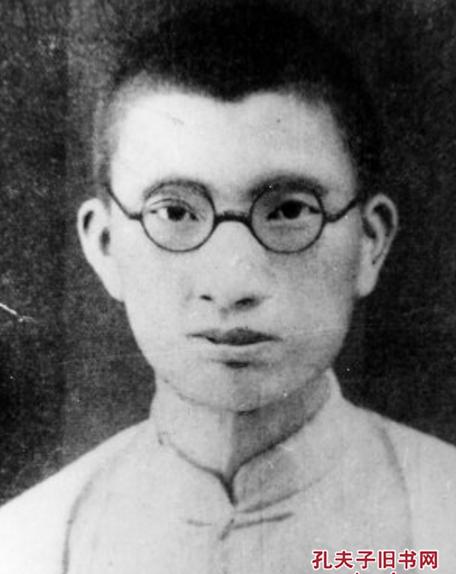

又買回一套遼甯人民出版社2009年1月出版的 “苦雨齋文叢”,周作人、廢名、俞平伯、江紹原、沈啟無五人,單獨成卷。《廢名卷》輯錄廢名散文14篇,詩歌7篇,詩論3篇,短篇小說4篇,長篇小說《橋》節選14篇,《莫須有先生傳》節選6篇,《莫須有先生坐飛機以後》節選4篇,另有附錄3篇和編後記。認真讀。雖然許多篇目與《廢名•田園小說》相同,但重讀卻無重複之感。清新自然的筆調,幾無情節的格局,不刻意而為卻字字珠玑的表達,令我印象深刻。看了附錄裡的《廢名年表》,對廢名生平有了較為詳細的了解:廢名,生于1901年,原名馮文炳;民國時期在小說、詩歌、散文、文學評論領域,多有建樹,以廢名馳名;建國後,主要在吉林大學任教,教書育人和從事文學研究,以馮文炳行世,1967年病逝。

讀完《廢名•田園小說》和《苦雨齋文叢•廢名卷》,意猶未盡,想從頭到尾地整篇讀讀《橋》、《莫須有先生傳》和《莫須有先生坐飛機以後》,看看這位“莫須有先生”是怎樣過“橋”,去“坐飛機”的。在百度鍵入“廢名全集”,跳出的是《廢名集》。原來,2009年1月北京大學出版社出版過一套王鳳主編的六卷本《廢名集》,輯錄了當時能夠輯錄的,除日記、書信以外的所有廢名作品。雖不稱“全集”,卻有“全集”的氣度。

可惜,京東、當當、卓越、文軒、博庫網上,《廢名集》後都标記着“缺貨”。顯然,要買《廢名集》,晚了。去縣上圖書館、幾所學校圖書室包括市上職業技術學院圖書室找,想借出來,然後說弄丢了,照價賠償。但沒有。一位朋友工作的大學圖書館裡,有這套書,但借後必須還回,且地遠天隔,寄來寄去不友善。給北京大學出版社打電話,希望有庫存,沒有。遍尋無門,想起淘寶和孔夫子舊書網。一查,竟然有。一位同學正好買書,叫他幫我在淘寶上買套《廢名集》,很便宜,寄到一看,是影印本。同學說:你這樣的藏書家,影印本不合适,重新買套正版。雖不是藏書家,但朋友的話卻正中下懷。于是,在孔夫子舊書網拍了套《廢名集》回來。書,自然是好書,是正版,價錢也是價錢,高出書底标價好幾倍。

北京大學出版社出版的《廢名集》“分為上、下兩編,以北平國共易手為界,上編為1922至1948年間的作品,下編為1949至1964年間的作品。”“上編以文體劃為小說、文、詩、論四類,……下編基本以研究對象分為數類。”第一、二卷為小說,第三卷為文、詩,第四、五、六卷為論和研究文章。集後附錄頗豐,特别是《馮文炳生平年表》和《廢名生平年表補》、《馮文炳著作年表》、《馮文炳筆名錄》,很有參考價值。

三

迫不及待地讀,很快讀完《廢名集》一、二卷。

廢名出過三本短篇小說集:《竹林的故事》、《桃園》、《棗》,幾乎囊括其全部的短篇。其集外的,經《廢名集》的編者反複搜羅,隻有5篇,編入第一卷,名曰“集外”。

《廢名集》第一卷裡的小說,其“精華”,在《廢名•田園小說》和《苦雨齋文叢•廢名卷》裡讀過,再讀,并不覺得是重複,有新的感覺與收獲。更多的篇目,是第一次讀,感覺更是新得令人瞋目,有許多驚喜襲來。廢名的文,一以概之,淡雅。其小說,幾乎沒有大起大落,情節散淡不曲折,故事精細少開阖,人物随性無奇異。起筆,看似很随意一句,接着娓娓道來,從容淡定,自然而然;收束,說完就完,甚或來一句看似不着邊際的話,便戛然而止,而你的眼睛還在搜尋想像中的詞句,希望能繼續讀下去。當然,可以繼續讀下去,但卻是另一篇了。廢名多寫身邊人身邊事身邊情,一邊寫人,一邊寫景,一邊講别人的故事,一邊講自己的感覺。那感覺,也是淡淡的,說有,也就有,說沒有,好像真就沒有。許多篇章,在淡雅裡,有一股淡淡的哀愁,讀來令人壓抑,比如《柚子》,比如《浣衣母》,比如《小妹》,甚至那篇《竹林的故事》,那篇《桃園》,那篇《文公廟》,都給我這樣的感覺。有一股無形的力量從字裡行間透出來,似哀愁、似惋惜、似惆怅、似詠歎,總之,壓得我喘不過氣。

除感覺壓抑外,還很自卑:很多地方,看不太明白。開初,我為自己開脫:時代不同。廢名寫作的上世紀二三十年代,文言正向白話過渡,其文自然有些“夾生”:白裡夾文,文裡夾白。廢名寫作的時代的人文環境,行文習慣也與今大異。但越往下讀,這個理由越不成立,許多一點也不“文”的語句,很平順,一點也不佶倔,但廢名為什麼要把它放在這裡、其中蘊含的意義為何,卻不知道。有時,結合上下文,好像是知道,卻說不出是以然。有時,覺得全知道,卻口遲言鈍,詞窮句短,無法完整表達。讀小說,包括師承廢名的沈從文、汪曾祺、林斤瀾、林徽因等人的小說,還沒有讀不明白的地方,雖然或許與作者的主旨相去甚遠,但讀時卻自覺明明白白。這,應該是我的問題:自己的水準,要了解廢名,還有很遠的距離。是以,一邊仿佛知音,“莫名歡喜”,一邊卻又雲遮霧罩,“莫名自傷”。

和《廢名集》第一卷比起來,第二卷裡的小說似乎要“成熟”得多。但正因為其“成熟”,其中的“廢名味道”也就少了許多。其實是曾經的“廢名味道”少了,有了一種新的“廢名味道”。如果說讀《廢名集》第一卷,讀出的是他的清新、自然、悠閑、山野;那麼,讀《廢名集》第二卷,領略得更多的卻是他的玄思、默想、哲理、廟堂。這一新的“廢名味道”,在《莫須有先生傳》裡表現得特别突出。很多時候,感覺不是在讀小說,是在讀哲學。好幾次,生了放下的想法,但最終還是硬着頭皮讀了下去。幸好,這一風格在《莫須有先生坐飛機之後》有所減弱。和《莫須有先生傳》比起來,《莫須有先生坐飛機之後》更具生活味。雖仍時有玄想,但明白曉暢,越讀越想往下讀。當書頁越往後翻,手感漸漸單薄,感覺很是遺憾。

《莫須有先生坐飛機之後》寫“莫須有先生”抗戰時期在黃梅的日子。從“跑反”到金家寨國小教國文寫起,經去五祖寺黃梅縣中教英文,到水磨沖閉居寫《阿賴耶識論》,眼後搬家後山鋪祠堂居住戛然而止。顯然,這是一部未完成的長篇。“莫須有先生”其後還在黃梅呆了很長的時間,但這些時間裡的生活,廢名沒有繼續寫下來,沒有告訴我們。如斷臂維納斯一樣,我們讀到的《莫須有先生坐飛機之後》是不完整的。但從這樣的不完整裡,可以看出那一代學人的一些特質。廢名之寫作,興之所緻,心有所言,提起筆來,下筆成章。如果有更重要的事情要做,比如寫《阿賴耶識論》,便綴筆而書其他。他的小說創作,幾乎都是親身經曆,幾乎都是“實錄”,幾乎“不編故事”。當他認為自身經曆中有值得一書的内容已經寫完,就不再提筆了。這,或許就是《莫須有先生坐飛機之後》裡反複強調的作文應該“寫實”。

讀了《廢名集》一、二卷,廢名的小說讀完。後面幾卷,第三卷是“詩”、“文”,第四卷是“論”、“學術”,第五卷是魯迅專題,第六卷是後期學術。這些,都不是我喜歡的。廢名的文學創作,在民國時期。我喜歡的廢名,隻是民國時期的廢名。民國後的廢名,是作為學者的馮文炳。他的學術成就如何,不是我所能評說。他的小說,卻是由衷喜歡。雖某些評論者說其小說缺乏思想性,但沒人能否定其藝術性。今天讀來,其中的田園風光、鄉土氣息、自然味道、天真性情,依然能打動人,令人心生向往。這,也許就是廢名之為廢名的意義。

四

和馮文炳當年進入文壇,立意要“廢掉”自己的姓名,搖身一變而成廢名一樣,當廢名放棄文學創作進入研究領域,他又搖身一變而成馮文炳。這裡面的因緣巧合,風雲際會,豈可一言以蔽。今天,尋找廢名,是因為人們想重溫曾經的田園風光、鄉土氣息、自然味道、天真性情,想從中斷很長時間的文脈尋找慰籍。隻是,廢名已逝,現在的廢名,隻存在于他的文字裡,隻存在于文人的懷舊情懷和學者的研究文章裡。

2013年11月金城出版社出版過一本署名眉捷的《廢名先生》,收有21篇與廢名相關的文章品讀和廢名研究性質的文章。其中的《廢名在黃梅》一篇,對了解廢名的人生軌迹和創作年輪,很有裨益。在文章的“結束語”中有段話:“廢名說‘隻有“自然”對于我是好的,家在城市,外家在距城二裡的鄉村,十歲以前,乃合于陶淵明的“懷良辰發孤往”,面成就了二十年的文學事業’,‘我的兒童世界在故鄉,若要真懂我的兒童世界,故鄉恐無知音’。‘廢名到大學才懂得“兒童生活原來都是文章”,于是徘徊于記憶的王國,記錄黃梅小兒女的生活,可以說是黃梅哺育了廢名的文學天才。”故鄉,對于廢名來說,不隻是一篇回憶文章,而是他差不多整個的文學創作。他的小說,幾乎都取材于故鄉故事,他小說裡的人物,幾乎全是故鄉故人。黃梅這個地方,是個奇特的地方,除因“黃梅戲”名滿于下外,還是文人倍出之地:弘忍、瞿思九、喻血輪、汪可受、湯用彤……

在2016年9月海天出版社印行的《尋找溪水的源頭》裡,湯用彤的兒子湯一介回憶廢名:“上第一堂課講魯迅的《狂人日記》,一開頭他就說:‘對《狂人日記》的了解,我比魯迅先生自己了解更深刻。’我們這些新入大學的學生,一時愕然。”“有一次,廢名講寫作要煉句,他舉出他的小說《橋》中的一段描寫炎熱的夏日,……說:‘你們看,這“日頭争不入”,真是神來之毛,真是“世上難有涼意了”。寫文章就要能寫出這樣的句子才叫大手筆。’”“熊十力寫《新唯識論》批評佛教,而廢名信仰佛教,兩人常常是以辯論。……這日兩人均穿單衣褲,又大辯起來,聲音也是越來越大,可忽然萬籁俱靜,一點聲音都沒有了,前院的人感到奇怪,忙去後院看。一看,原來,熊馮二人互相卡信對方的脖子,都發不出聲音了。這真是‘此時無聲勝有聲。’”劉仰東編著的《去趟民國:1912—1949年間的私人生活》中,也錄有一則熊十力與馮文炳争吵的事:“上世紀30年代,一次學者熊十力與馮文炳因争論一個問題互相擡杠甚至扭打起來,熊十力聲色俱厲地說:‘我代表的是佛,你不同意便是反對佛!’”雖事之緣由迥然,扭打卻應該是事實。從這些回憶可以看出,廢名的性格,并不是他筆下的文字那般平淡随和,而是有些狷介狂傲、任性較真。這,或許是文人的真性格吧。

從《廢名•田園小說》、《苦雨齋文叢•廢名卷》,到《廢名集》,我買齊了廢名的全部作品。從《竹林的故事》、《柚子》開始,我讀完了廢名的所有小說。在眉捷的《廢名先生》、湯一介的《尋找溪水的源頭》、劉仰東《去趟民國:1912—1949年間的私人生活》裡,我見到了廢名的某些側面。在廢名作品集的有關附錄裡,我了解了廢名的完整生平。

我覺得我尋找不到廢名。廢名逝世五十年,墓木已拱,屍骨無存,哪還尋找得到?雖然我想尋找的不是他的“肉身”,而是他的“靈魂”。但肉身既滅,靈魂何存?我的尋找或許注定就是虛妄!我覺得我尋找到了廢名,讀廢名作品,他留下的屬于他的文字,在文字裡鑲嵌着的他的天真、童心、敏感、稚拙、文雅、謙和,在文字裡閃爍跳躍,如春陽裡綠葉上露珠的閃光,如人間四月山花散發的馨香,如初夏時節挂在枝頭的果實,如隆冬雪原深處的一抹寒梅。而我,遇着文字裡的他,似乎熟稔,又仿佛初遇,似乎相知,又隔膜天遠。我隻能謙卑地仰望,讓自己低到塵埃裡,但我心裡是喜歡的,在塵埃裡發了芽,長出一棵草來。