齊太公,姜姓呂氏,字子牙,即話本所說的姜子牙,又叫太公望、呂尚,是極具傳奇色彩的神話故事原型,無論在傳說中、演義小說裡、民間信仰中、還是在曆史上都是周朝的開國功臣。

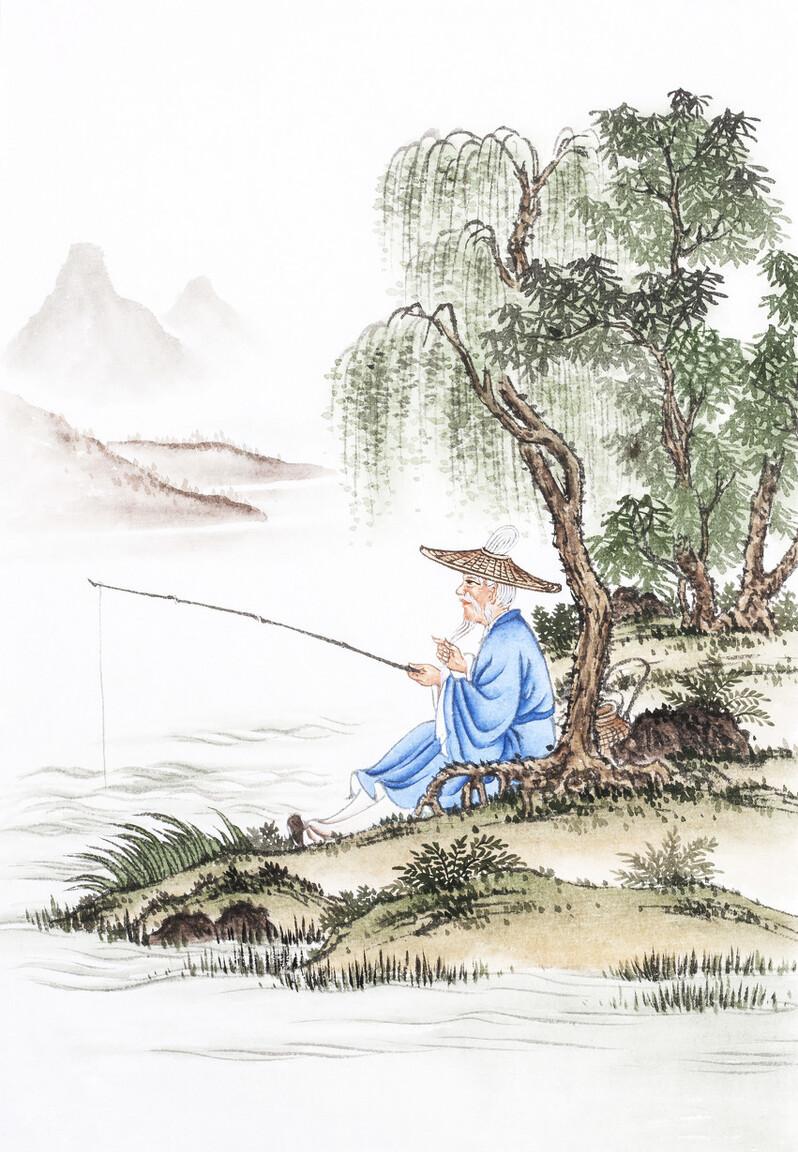

姜太公釣魚

由于說法不一,太史公無法甄别真僞,是以《史記》中把幾種不同的說法一一羅列:在渭水邊釣魚的,這個說法和民間傳說一緻,隻是沒有“直鈎”之類的離奇細節;在朝歌任職,看到纣王殘暴,改投文王;文王被拘時,文王的大臣散宜生、闳夭素招募了太公,然後三人一起設法營救文王,在文王傳回後,委以太公重任。

當然這種争論并不影響,最終的結局,無論如何,太公最終都做了文王的太師。并且在之後文王時期一直為他籌劃推翻殷商,在武王繼位後更是成了“師尚父”,輔助武王完成了滅商的偉業。

按理說,這種功勳卓著的人物,在周朝建立後應該繼續輔助周王治理天下才對,但出人意料的是,他在被分封為諸侯後,立刻前往自己的封地營丘,迅速離開了國家的權力中樞。

同時,周武王的弟弟周公旦、和召公奭也被分别分在了魯、燕,但卻隻是讓自己的繼承人就國,自己則一直留在宗周輔助武王。

在家喻戶曉的演義小說《封神演義》中,武王的解釋是,太公年邁,不便留在宗周,說:“朕因相父年老,於王室多有勤勞,欲令相父歸國,以享安康之福,不再勞相父,在此劬勞耳。”但實際情況真的是這樣嗎?

首先說安康之福這件事吧。《齊太公世家》的說法是“萊侯來伐,與之争營丘。營丘邊萊。萊人,夷也,會纣之亂而周初定,未能集遠方,是以與太公争國。”,意思是,太公還沒有安穩下來,就開始了與東夷的一支萊人的戰鬥,實在談不上是安享晚年。

再說這個“年老”,按照《封神演義》的說法,姜子牙七十二歲才從昆侖山上下來,又經過多年征戰,推算快一百歲了,确實年邁了。

但在史書上看,武王十一年伐纣時,提到“師尚父牽牲”、之前九年也有“師尚父左杖黃钺,右把白旄以誓”的記載,種種舉動實在不像是一個垂垂老者。

武王伐纣

而且退一步說,即便年邁,還有如此精力、還能在就國後和萊人決戰,應該也可以勝任輔助武王的工作。

《齊太公世家》裡有一段記載很可疑,在這裡,太史公在暗示什麼呢?

東就國,道宿行遲。逆旅之人曰:“吾聞時難得而易失。客寝甚安,殆非就國者也。”太公聞之,夜衣而行,犁明至國。

看太公的表現,好像有些情緒,不太想迅速回國,難道真的是受到排擠了嗎?這個“逆旅之人”也很可疑,好像是有人派來催促似的。

《淮南子.齊俗訓》裡,有一段太公與周公關于如何治理國家的對話,雖然可能是後人杜撰的,但仍然可以看出,太公和周公在治國理念上有着巨大的分歧。

昔太公望、周公旦受封而相見。太公問周公曰:“何以治魯?”周公曰:“尊尊親親。”太公曰:“魯從此弱矣。”周公問太公曰:“何以治齊?”太公曰:“舉賢而上功。”周公曰:“後世必有劫殺之君。”其後,齊日以大,至于霸,二十四世而田氏代之;魯日以削,至三十二世而亡。 -《淮南子》●卷十一 齊俗訓

太公在齊國發展工商、魚鹽等,簡化禮儀、尊敬賢人、推崇戰功;而周公在天下推行“以德治國”,講究“以德配天”、“敬德保民”、“明德慎罰”、“制禮作樂”(摘自趙壯道《周公的治國理念及其影響》一文);如此不同的兩種理念,應該沒有合作的可能,是以太公還真有可能是被排擠出來的。

“太公至齊,脩政,因其俗,簡其禮,通工商之業,便魚鹽之利,而人民多歸齊,齊為大國。”