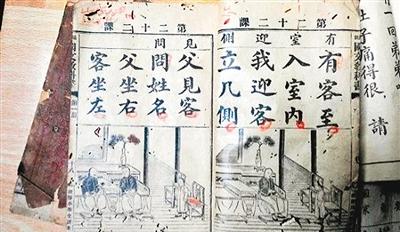

圖文并茂的課文

課文内容

民國年間的國語課本封面

我國小上的是位于東木頭市西口西北角的東南國小,時間從1948~1952年,跨越解放前後。東南國小辦學理念先進,開設的課程新穎,是當時西安知名的私立國小。

那時,我家住在東木頭市22号,民主黨派辦公院的對面。這裡是有名的文化區,學校林立,有公辦和私立的。在我家周邊就有開通巷國小、五柳巷國小、西師附小、倫海國小、青年會國小(教會學堂)、西木頭市國小、東廳門國小、三學街國小(健本學堂)。中學有中正中學(現八中)、西安高中、菊林中學、西安師範學校、解放中學、東南中學。

我開始上的是開通巷國小,那是1947年,我5歲。開學第一天人很多,有的還自帶小闆凳。家長帶着小孩,教室裡很擁擠,有小孩甚至在教室裡撒尿。老師在課堂上念課文,“來、來、來,來上學。”這是我人生的第一堂課。後來家裡知道我和二黑上學去了,就給我補報了名。那時西安的冬天特别冷,外婆給我穿背帶棉褲,先在木炭火盆上烘溫,幫我系好背帶。教室沒有暖氣,尿水特多,到廁所手凍得僵硬,咋也解不開帶子,來不及就尿褲子。我有一次尿了褲子,還是同學的姐姐把我背回去換了褲子。

到二年級時,父親高又明(陝西同盟會成員、辛亥革命先驅)把我轉到了東南國小。經過測試,老師說,這孩子小算術還做得快。從此我就在東南國小插班上學,在課桌的右上角還貼了一個試讀生的條子,這是1948年的時候。

東南國小地處東木頭市西口西北角,24中斜對面。

學校的大門和普通民宅的雙開大木門門樓一樣。通過走道從照壁向左,即進入校園。一排房子的中間是教務處,右側有一個鐘屏鏡,楹聯寫的是“禮義廉恥仁智信”等内容,橫額是“天下為公”,學生進校在這兒照鏡子,整衣冠。從通道向内就到了操場,有一副雙杠,小朋友在那玩狗攆兔的遊戲。兩邊的同學同時用臂撐起身體,翻跨過右側的杠子,到對面,重複這個動作。動作快的摸住對方的身體即為擂主。動作慢的被淘汰,再上來一個同學接力。在操場的東邊有一個講台,這兒是升旗儀式和校長訓話的地方。每天升旗時同學列隊,有同學吹笛子奏樂。在操場的北段正中有一個舞台,可以演節目,東北角有一個小賣部可以買文具紙張。早點賣燒餅夾馓子,馓子是用香油炸的。還有油條、豆腐腦,有一種用木桶盛的糯米團,要多少就平攤在一塊濕布上面,中間放半根油條,用手捏成圓條狀,吃起來很勁道有味。校門外有賣棗肉沫糊的小販,用砂鍋盛着棗肉沫糊,挑着擔子。操場的舞台旁有一尊石碑,放倒當乒乓球案子,同學們自帶球拍,排隊打球。輸了的下台,上來的拿自己的乒乓球,赢家不拿球。有時球被踩了一個坑,就用開水燙,讓它複原。

在學校進門後的右牆壁,有一個石碑,上面刻着集資辦學捐善款的名單和錢數,其中有張王氏,某某氏,或無名氏。從上面的情況看學校校址是四合院建築,由紹興會館改建而來。

操場的後邊是幾個教室,再向後走東邊有男女廁所,從西邊音樂教室經西邊的通道就到了南大街,這是學校的後門。平時總是一把鐵将軍鎖着,有一種神秘的感覺。

學校設有初小部四年,高小部二年,考試後進入高小。課程有國文、算術、自然、美勞(手工勞作)、體育、曆史等。有校長、教導主任、班主任和任教教師。一位工友負責看大門、打掃衛生、上下課搖鈴。

在一次全校例會上,教導主任介紹新聘的班主任申天聞老師。申老師身着長袍,他取下禮帽做了自我介紹。從此申老師帶我們學習到國小畢業。我腦中浮現那時秋天,申老師講菊花盛開的時節,螃蟹肥了,蟹黃的美味、紹興老酒、江南的才子。吃螃蟹一定要配性溫的生姜,解魚蝦毒。我默默深念着我幼時尊敬的老師,終生難以忘懷。

在東南國小老師和同學講的是國語,俗稱“京腔”。咬字較清晰,語速略快,平和且低調,同學間争吵顯得有節奏和“神氣”。家裡人問我,你學會京腔了沒有,我說學會了。他們讓我用京腔對話,我有一種洋學生的感覺和優越感。老師上課有教杆和戒尺,戒尺是要求同學背誦課文時用的。記得老師的口頭禅是:柳條之下出孝子,樹不抖打不成材。

音樂教室在學校深處的後門附近,這兒幽靜。孫志萍老師授課,她在黑闆上熟練地闆書五線譜,調皮的學生說像豆芽菜。她教授我們定調、音階、節拍、唱音、漸強、連音和識譜。教室有一台風琴,用作定音和伴奏。我們練習耳音,随着啊、啊、啊、啊的發聲,由低至高,由高至低,這種基本訓練,不斷重複和糾正。有一次同學賈麗惠的姐姐從教室經過,老師親昵地把她叫進來,老師彈琴讓她唱歌,大家聽歌:“光陰似流水,不一會兒,課畢放學歸,我們仔細想一回,今天功課做好未?老師講的話,可曾有違背。”這首民國的歌曲采用美國鄉村田園歌曲的調子,配以巧妙合體的填詞,十分動聽。

當時還有師範學院的畢業班到這兒觀摩教學,老師還請他們給我們教唱了一首歌,那歌詞有一小段外語,我們會唱,不知道是什麼意思。

學校有一位張老師,喜眉笑眼,和藹可親,在平劇方面造詣頗高。他選了一些同學,有張勇、毛遂、嶽德隆、宋德祥、胡大元、唐永年、梁谔、趙福生、謝治椽……每天課餘排練平劇,由于他有戲曲理論和教學口訣,善于導演排練,很快有老師參與的文武場面樂器就組織好了,劇目也就排練成熟。劇目是《智劫生辰綱》《打漁殺家》。

正式演出的盛況我記憶猶新。小演員都化裝扮相,穿上戲裝。開場鑼鼓家夥敲打了起來,演員們就粉墨登場了。這班同學個個聰明機靈,模仿力強,還真佩服張老師編導有方,那情景和唱演雖曆半個世紀仍不絕于耳,語之能詳。

看完戲我随樊炳、毛遂一路同行,我誇他們表演得好。很快就到了他們的住處,在東廳門一處大院子,在西安高中的斜對面,這裡是獅吼劇團的宿地。在院子我看到有的演員在拔筋、踢腿,有的在吊嗓子,有的玩棍使棒、對打練功,十分認真和辛苦。那劇團的樊粹庭先生可是大名鼎鼎的戲劇家、編劇、導演呀,怪不得他們有此身手,在那兒我們玩得很開心。

數年之後,在陝西省歌舞劇院的海報上出現了張勇的名字,首席主演,讓我回想起在學校《打漁殺家》的演出中,他扮演的是教師爺。 張勇是張老師的得意門生,國小畢業後,被歌舞劇院選中,而一舉成名。

我們平時放學以後列為兩隊出校,一路向西,一路向東。西邊到小湘子廟街、南大街、澇巷、降子巷、開元寺一帶,東邊到東木頭市、安居巷、五柳巷、柏樹林、東廳門、西号巷。

對西邊的環境我覺得好奇而神秘,不知道是什麼樣子。後來漸漸地知道賈麗慧姐妹住在小湘子廟街的德福巷,家中懸壺專治泌外科疾病(花柳病),那條街整街的民居是明清建築,有曆史價值,數十年後在城市改造中銷迹。同學嶽德隆家在南大街澇巷,湖北人,家裡開設有旅社。呂永壽家在南大街開一壓面條鋪,家有一輛自行車是美國牛。牟小農家在學校對面,開壓面條鋪,父親是牟文卿。梁谔家在南院門,浙江會館裡,母親在菊花園報社上班。彭興亞在南門外,家從事玻璃品制造,過年造叮當。趙永琪在降子巷家設染布作坊。張建民,家在東木頭市,開木器家具作坊。胡大元、胡小元家在東大街開五金電料行。孫春英,家開面粉廠和機械加工部。永保巷的宋紀三家長在郵政局工作,趙福生家長是名廚,用素食做雞。汪章秀姐妹倆家住飲馬池巷,家長是大華紗廠企業主、資本家。班長叫王秀改,班幹部是張秉悅、路慶蘭。文藝積極分子劉巧雲善打腰鼓,安文慧和趙福生是男女對唱的演員,石紀平、劉鑫海能拉奏二胡。

那時是多子女,像嶽德隆、嶽德茂、嶽德秀(女),胡大元,胡二進制、三元、四元、五元、六元,我弟弟高名維、高啟宏,等等,都是一家兄弟姊妹幾個同在東南國小就讀。

每值開學就要報名交學費,學費是兩袋洋面。個别同學家境困難,老師和同學就去困難生家裡問情況,做工作想辦法讓孩子上學。

新中國成立後,校園裡出現的是一派生機勃勃的新氣象,一切都那麼新鮮和那麼的熱火朝天。扭秧歌、敲鑼打鼓,到街頭和近郊宣傳。學校懸挂着馬、恩、列、斯、毛的領袖像,“為人民服務”“實事求是”的橫幅十分醒目,還有“謙虛使人進步,驕傲使人落後”等名言語錄。我們生在舊社會,長在紅旗下的一代,有一種青春熱情的萌動。

學校為我們放映幻燈片,内容是“從猿到人”和勞動創造世界的内容。我們學唱了《國際歌》《國歌》《歌唱祖國》等許多歌曲。使人血液沸騰的《國際歌》,其中有一句“英特那雄耐爾就一定要實作”,在最後一段重複一次提高八度,那時不知道是什麼意思,但唱着我們的血液已經沸騰起來了。後來我們還唱過一些歌,是把舊社會、新社會,舊民主主義革命、新民主主義革命差別開來。有一首歌詞是:“舊社會好比是黑咕隆咚的枯井萬丈深,井底下壓着咱們的老百姓,婦女在最底層……”一首是:“我家住在天津城,中紡紗廠當女工,過去的日子如馬牛,吃不飽、穿不暖,伊爾呀爾呦噢,苦難的日子沒有頭。自從來了共産黨,阿寶也能上學堂……”

在學校操場的舞台,演的新節目是勞動光榮,好吃懶做可恥。校外的文藝宣傳也十分活躍,在三學街孔廟的空場子搭建了戲台,演出是《小二黑結婚》,觀衆人山人海。

教美術手工課的老師姓趙,身體壯實。有次嶽德隆來到我家的後院,我把找來的木匣子和工具箱放在屋檐下,那時我幫着他打下手,不久就做了一台汽車模型,我十分高興。他卻要一再改動修飾,又拿到他家,他父親又安裝了車燈,是用手電筒改裝的。我們在課堂上展示,得到了趙老師和同學的贊揚。

嶽德隆又把我們倆的小人書裝在一個紙箱,說辦一個小圖書館,由他登記目錄,提供給同學們看。那時我們訂閱了一份《中國少年報》,他又提議,咱倆給領袖毛主席寫信,我們就各寫了一封緻敬信,寄到報社編輯部。不久接到回信,告訴我們信已呈送有關部門辦公室,你們愛戴偉大領袖的心情很可貴,希望你們好好學習,天天向上。

1951年,我上五年級的時候,父親不幸病逝,深深的哀思和肅穆的靈堂壓抑着我幼小的心。在我為父親守靈盡孝的時候,在一陣唢呐聲中,小夥伴們結夥出現在靈堂前,在唢呐聲中他們為父親點香随禮,送來花圈和帳子。低頭目送他們漸漸離開的背影。稚幼的我非常感謝同學這一番深情厚誼。

事後得知有的同學是節省的早點和零花錢,有的是伸手向父母要的,按照喪葬習俗要謝孝,管家羅世傑給我交代,給他們分送請帖招待,并附送礦石文(埋置于墳墓中記述逝者生平事迹的一種石刻的拓片)。

梁谔對我說:“我和你都是沒有爸爸的孩子。”這種同樣的經曆使我們經常在一起。我到了他家看到屋内鄭重地挂着他父親的遺照,他告訴我:“我是遺腹子,沒有見到過父親,父親是抗日陣亡的。”在衆多友好的小朋友中,我倆的貼近有些不同,因為我們有共同的經曆。

其實那時候我們的年紀小,不甚了解父親的情況。紀念抗戰60周年之際,我看到一篇報道,标題是《抗戰中為國捐軀的銅川籍将軍梁希賢》。梁希賢是梁谔的父親,文中記載他是八年抗戰中殉國的陝籍五位将軍之一。兒時在梁谔家中看到的那張遺照,赫然刊登在報端。梁希賢将軍的事迹載在《國民革命戰史 ·第三部》,現在民政部門給家屬頒發了烈士證。

國小快畢業的時候,老師在課堂上提問,你們長大了有什麼理想?她微笑着指名讓一個一個的同學回答,梁谔站起來回答:“我的理想是當一名工程師。”宋德祥回答:“我夢想當一名飛行員。”王秀改說:“我願意做一名教師”……我正在想着怎麼回答老師,這時老師點到我,我說:“我長大了的理想是為人民服務。”

我十二歲時,結束了東南國小的學習生活。這所學校後更名為東木頭市國小。

後來我上了位于湘子廟街的私立東南中學。