被譽為“中國保爾”的吳運铎是我國著名兵工專家,一部以他的真實經曆為基礎的自傳體小說《把一切獻給黨》,曾感動過幾代中國人。2009年,他被評為“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範人物”。他光榮入選的原因,并不僅僅是大家所熟知的在抗戰中極端困難條件下研制出槍榴彈、平射炮,也不光是1960年代主持研制了著名的“82無”,最主要的是1947年-1949年他在大連工作期間,在炮彈制造特别是炮彈引信設計方面取得的重大成果,為解放戰争勝利作出了重大貢獻。

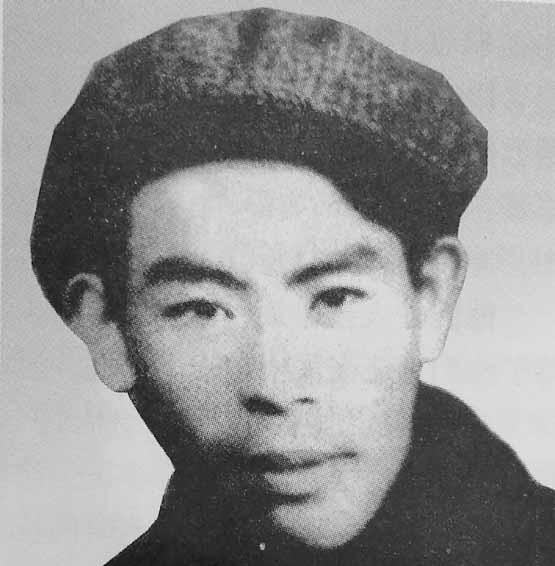

剛到大連建新公司工作時的吳運铎

1946年底,随着國民黨軍隊的全面進攻被粉碎,我軍在各個戰場上節節勝利,繳獲了大批日本、美國制造的相對先進的後膛火炮,但嚴重缺少配套的鋼質後膛炮彈,而根據地原有的兵工廠都是因陋就簡建立起來的,隻能生産迫擊炮彈、槍榴彈等采用鑄鐵彈體的前膛炮彈。而國民黨軍又開始了新一輪的所謂“重點進攻”,我軍在局部已經準備戰略反攻,戰争形式正逐漸由遊擊戰、運動戰向大規模的攻堅戰和陣地戰轉變,沒有充足的後膛炮彈供應,就無法保證戰鬥的勝利。

1945年大反攻期間我軍繳獲的日制75山炮

我黨利用當時東北的大連地區處于蘇聯駐軍軍管之下,以及有大連機械、滿洲化學和大華煉鋼等重工業企業遺存的有利條件,于1947年初,派遣朱毅同志率領大批幹部和技術人員到達大連,和旅大地委書記韓光一道,與蘇方多次交涉,争取駐軍當局将相關工廠交給我方管理使用,進而建立起包括煉鋼廠、炮彈廠、引信廠、銅殼廠和火藥廠在内的較為完整的聯合兵工企業,對内稱大連兵工總廠,對外稱大連建新公司。

吳運铎參與安裝的裕華工廠用于壓制炮彈彈體的水壓機

為将大連建設成為支援解放戰争的重要後方兵工基地,1947年初春,剛剛結婚一年多的吳運铎,連同派往東北工作的其他原新四軍兵工技術幹部,分批在膠東地區集結,然後從煙台渡海北上抵達大連,到甘井子地區着手建立新的聯合生産企業。根據上級安排,原新四軍二師軍工部副政委吳屏周擔任建新公司政委兼裕華工廠(炮彈廠代稱)廠長,吳運铎任公司工程部副部長兼宏昌工廠(引信廠代稱)廠長。

建新公司起初仿制的是日式75山炮彈及八八式“山野加”引信,結構和性能相對落後

大家廢寝忘食地工作,隻想着早日生産出自己的全新後膛炮彈。吳運铎既要忙着籌建引信廠,又要幫助裕華工廠安裝制造炮彈彈體的水壓機,還創新解決了彈帶嵌固的技術難題。開始生産的是日式75山炮彈,這種炮彈大家接觸時間長,技術掌握相對比較成熟。但由于沒有專用的炮彈鋼,在試制出第一批炮彈成品後,為測試其爆炸威力和破片數量是否合格,以便搞清彈體熱處理工藝是否合适,還是需要對炮彈進行靜止爆炸試驗。1947年9月23日,吳運铎配合吳屏周和裕華工廠的副廠長劉振,采用土法進行相關試驗。但試驗過程中因一枚炮彈出現遲發火意外,導緻吳屏周當場犧牲,年僅31歲,吳運铎身負重傷,右腿下端被炸爛、右手腕被炸斷,僅存的右眼也迸入一小粒彈片。此前在新四軍時就是吳運铎同僚的葉英、王旭九等工廠技術人員前赴後繼,在他倆的基礎上繼續研究,改用電發火引爆方式,終于在11月完成了這一試驗,得到了準确的結果。

在靜止爆炸試驗中光榮犧牲的吳屏周烈士塑像

吳運铎昏迷了1個多月才蘇醒過來。他人在病床,心在工廠,一想到戰事正處于緊要關頭、前方急需炮彈,就無法在醫院安心靜養。能夠坐起來不久,他就根據此前拆卸引信的經驗以及讀過的關于引信的資料,在病床上開始寫作名為《閑話引信》的小冊子,在勞工中普及引信基本知識。他還請了一位女教師教授自己日語,以便能夠翻譯關于引信和火炸藥的日文資料。1948年4月,剛剛能夠下地行走,吳運铎又請求上級同意,在醫院内自行布置了一個小型實驗室,嘗試研制進階炸藥。

随着解放戰争深入進行,我軍繳獲的美式火炮越來越多,對美式炮彈的需求也越來越大

這時,戰場形勢正在向有利于我軍的方向轉變,戰略決戰即将在東北、華北等地展開。當時我軍已經繳獲了大量的美制75毫米榴彈炮,這種火炮相對比較輕便,威力也大,很适合火力支援及城市攻堅等戰鬥任務,繳獲的美制m48系列75炮彈性能較好,特别是其使用的m48引信,較日本的八八式“野山加”引信性能更為完善,發火更加靈敏,使用時更加安全。根據上級要求,大連建新公司着手籌備仿制美式75山炮彈,為新炮彈配上新式引信的任務再次交給了吳運铎。他把制圖闆、工作台、台鉗和各種工具都搬進了病房,開始日以繼夜地研究起引信來。

吳運铎冒着生命危險多次拆解的美式m48炮彈引信

在沒有任何資料的情況下,要想仿制一種引信,首先要把它拆開,進而搞清工作原理,繼而測繪每個零件的尺寸,然後還要化驗其中的藥劑,分析搞清其成份,才能為仿造打好基礎。但引信十分靈敏,拆卸起來極其危險,在不明構造的情況下尤其如此。相對當時已經掌握的八八式“野山加”,m48引信構造更加複雜,零件數量達到77個之多。為取出引信中的藥劑樣品,吳運铎不得不采用最危險的辦法,用兩塊木闆夾着引信,用台鉗卡緊,再用小刀一點一點挖去金屬密封片。第一發引信剛看到白色的藥劑,就“轟”的一聲爆炸了,台鉗的鋼口也被崩掉了一塊,碎片把天花闆打了個大洞。但聞聲趕來的同志們一走,吳運铎又把第二個引信夾到了台鉗上,繼續冒着生命危險,慢慢地剝刻密封片,直至最終取出了樣品。

安裝了m48引信的标準裝藥m48高爆榴彈全備彈

1948年1月24日,仿美式75山炮彈試制成功,為紀念這一天,該型産品又被叫做“一二四”炮彈。炮彈雖然研制成功,但缺少配套的美式引信,性能不能得到最大發揮。這年年中,傷口還未痊愈的吳運铎,拄着拐杖回到了工廠裡,繼續在生産一線從事研究工作,并且兼任廠裡火工品實驗室主任。他先是設計出一種連接配接裝置,使得螺口尺寸不同的美式、日式炮彈,能夠實作引信的通用,解決了應急問題。接着,他又不顧疲勞、連續作戰,解剖了多個m48引信實物,并将其制成剖面,對每個零件進行了仔細測量和研究,最終掌握了這一新式引信的結構原理,并根據工廠實際條件進行了改進。他一邊對照制作出來的引信剖面,一邊用殘廢的左手按住圖紙,右手一筆不苟地繪制圖紙,在9月份終于完成了總裝圖。

大連建新公司生産的“一二四”式炮彈

1948年冬,在吳運铎的主持下,第一批仿美m48引信樣品制造成功,經實彈射擊試驗,其性能符合要求。上級準許将其列入工廠1949年度生産計劃,計劃全年生産仿美m48引信50萬發。吳運铎帶領全廠職工,從原材料到生産工藝,解決了一個又一個難關,與生産炮彈的裕華工廠密切配合,1949年一季度,共生産出帶有仿美式引信的全備仿美式75山炮彈6萬發。這批炮彈的特點是外表漆成白色,是以又稱“白炮彈”。在吳運铎和他的戰友們的共同努力下,到1951年初撤銷為止,大連建新公司在4年存續期間,累計生産日本三八式、九四式75山炮彈,一二四式山炮彈及仿美式75山炮彈共計541700發,生産日本八八式“野山加”引信、八八式擲彈引信及仿美式m48引信等656000個,為解放戰争勝利和新中國建立作出了不可或缺的貢獻。

淮海戰役中支前民工用小推車推着大連制造的炮彈支援前線

不過,這6萬發仿美式山炮彈由于生産出來的時間較遲,沒有趕上在三大戰役。在淮海戰役中,盡管我軍發射了20多萬發大連制造的炮彈,甚至有上司将戰役的勝利歸功于山東民工的小推車和大連制造的“大炮彈”,但其實并不包括這6萬發炮彈。同時,由于解放戰争的進展速度遠快于預期,在新的形勢下,當年二季度建新公司即暫停了仿美式引信和山炮彈的生産。這生産出來的6萬發仿美式山炮彈也沒有白費,最後用在了抗美援朝戰場上,并且發揮了巨大作用,給美帝侵略者以沉重打擊。據1951年歸國的志願軍代表回報,都認為戰場上“白炮彈”最好用,從來沒有出現過膛炸等問題,而整個抗美援朝戰争中出現的數百次膛炸,經檢查都是日式或仿日式炮彈造成的。這也間接證明了吳運铎設計的這種引信的可靠性。

志願軍炮兵用炮火覆寫敵軍陣地,掩護坦克和步兵沖鋒

仿美m48引信對于國内炮彈引信發展也起到了重要的借鑒作用,是從老式非保險引信向更先進的全保險引信發展過程中的關鍵性過渡。1950年代,在引進蘇聯資料的基礎上,由宏昌工廠發展而來的523廠終于試制成功全保險引信,實作了雷管等敏感火工元件與傳爆藥柱的完全隔離,避免了火炮膛炸、出口炸等情況。1987年定型的某國産炮彈引信,仍然是由m48引信演變而來的。是以,吳運铎研制的仿美m48引信,在國産引信史上有着裡程碑式的意義。後來由葉英主編的《炮彈與引信》一書,特意收錄了出自隻有國小教育程度的吳運铎之手的仿美m48引信總裝圖,為兵工戰線後人留下了永遠的紀念。

雖然宏昌工廠已經不複存在,但大連公園中仍樹立着吳運铎的雕像