被誉为“中国保尔”的吴运铎是我国著名兵工专家,一部以他的真实经历为基础的自传体小说《把一切献给党》,曾感动过几代中国人。2009年,他被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。他光荣入选的原因,并不仅仅是大家所熟知的在抗战中极端困难条件下研制出枪榴弹、平射炮,也不光是1960年代主持研制了著名的“82无”,最主要的是1947年-1949年他在大连工作期间,在炮弹制造特别是炮弹引信设计方面取得的重大成果,为解放战争胜利作出了重大贡献。

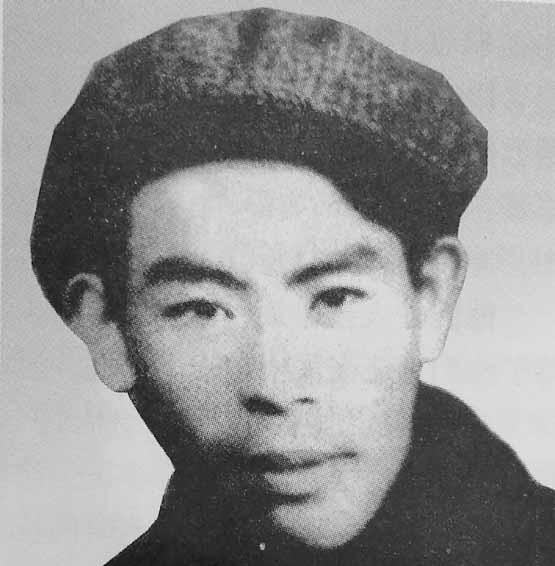

刚到大连建新公司工作时的吴运铎

1946年底,随着国民党军队的全面进攻被粉碎,我军在各个战场上节节胜利,缴获了大批日本、美国制造的相对先进的后膛火炮,但严重缺少配套的钢质后膛炮弹,而根据地原有的兵工厂都是因陋就简建立起来的,只能生产迫击炮弹、枪榴弹等采用铸铁弹体的前膛炮弹。而国民党军又开始了新一轮的所谓“重点进攻”,我军在局部已经准备战略反攻,战争形式正逐步由游击战、运动战向大规模的攻坚战和阵地战转变,没有充足的后膛炮弹供应,就无法保证战斗的胜利。

1945年大反攻期间我军缴获的日制75山炮

我党利用当时东北的大连地区处于苏联驻军军管之下,以及有大连机械、满洲化学和大华炼钢等重工业企业遗存的有利条件,于1947年初,派遣朱毅同志率领大批干部和技术人员到达大连,和旅大地委书记韩光一道,与苏方多次交涉,争取驻军当局将相关工厂交给我方管理使用,从而建立起包括炼钢厂、炮弹厂、引信厂、铜壳厂和火药厂在内的较为完整的联合兵工企业,对内称大连兵工总厂,对外称大连建新公司。

吴运铎参与安装的裕华工厂用于压制炮弹弹体的水压机

为将大连建设成为支援解放战争的重要后方兵工基地,1947年初春,刚刚结婚一年多的吴运铎,连同派往东北工作的其他原新四军兵工技术干部,分批在胶东地区集结,然后从烟台渡海北上抵达大连,到甘井子地区着手建立新的联合生产企业。根据上级安排,原新四军二师军工部副政委吴屏周担任建新公司政委兼裕华工厂(炮弹厂代称)厂长,吴运铎任公司工程部副部长兼宏昌工厂(引信厂代称)厂长。

建新公司起初仿制的是日式75山炮弹及八八式“山野加”引信,结构和性能相对落后

大家废寝忘食地工作,只想着早日生产出自己的全新后膛炮弹。吴运铎既要忙着筹建引信厂,又要帮助裕华工厂安装制造炮弹弹体的水压机,还创新解决了弹带嵌固的技术难题。开始生产的是日式75山炮弹,这种炮弹大家接触时间长,技术掌握相对比较成熟。但由于没有专用的炮弹钢,在试制出第一批炮弹成品后,为测试其爆炸威力和破片数量是否合格,以便搞清弹体热处理工艺是否合适,还是需要对炮弹进行静止爆炸试验。1947年9月23日,吴运铎配合吴屏周和裕华工厂的副厂长刘振,采用土法进行相关试验。但试验过程中因一枚炮弹出现迟发火意外,导致吴屏周当场牺牲,年仅31岁,吴运铎身负重伤,右腿下端被炸烂、右手腕被炸断,仅存的右眼也迸入一小粒弹片。此前在新四军时就是吴运铎同事的叶英、王旭九等工厂技术人员前赴后继,在他俩的基础上继续研究,改用电发火引爆方式,终于在11月完成了这一试验,得到了准确的结果。

在静止爆炸试验中光荣牺牲的吴屏周烈士塑像

吴运铎昏迷了1个多月才苏醒过来。他人在病床,心在工厂,一想到战事正处于紧要关头、前方急需炮弹,就无法在医院安心静养。能够坐起来不久,他就根据此前拆卸引信的经验以及读过的关于引信的资料,在病床上开始写作名为《闲话引信》的小册子,在工人中普及引信基本知识。他还请了一位女教师教授自己日语,以便能够翻译关于引信和火炸药的日文资料。1948年4月,刚刚能够下地行走,吴运铎又请求上级同意,在医院内自行布置了一个小型实验室,尝试研制高级炸药。

随着解放战争深入进行,我军缴获的美式火炮越来越多,对美式炮弹的需求也越来越大

这时,战场形势正在向有利于我军的方向转变,战略决战即将在东北、华北等地展开。当时我军已经缴获了大量的美制75毫米榴弹炮,这种火炮相对比较轻便,威力也大,很适合火力支援及城市攻坚等战斗任务,缴获的美制m48系列75炮弹性能较好,特别是其使用的m48引信,较日本的八八式“野山加”引信性能更为完善,发火更加灵敏,使用时更加安全。根据上级要求,大连建新公司着手筹备仿制美式75山炮弹,为新炮弹配上新式引信的任务再次交给了吴运铎。他把制图板、工作台、台钳和各种工具都搬进了病房,开始日以继夜地研究起引信来。

吴运铎冒着生命危险多次拆解的美式m48炮弹引信

在没有任何资料的情况下,要想仿制一种引信,首先要把它拆开,从而搞清工作原理,继而测绘每个零件的尺寸,然后还要化验其中的药剂,分析搞清其成份,才能为仿造打好基础。但引信十分灵敏,拆卸起来极其危险,在不明构造的情况下尤其如此。相对当时已经掌握的八八式“野山加”,m48引信构造更加复杂,零件数量达到77个之多。为取出引信中的药剂样品,吴运铎不得不采用最危险的办法,用两块木板夹着引信,用台钳卡紧,再用小刀一点一点挖去金属密封片。第一发引信刚看到白色的药剂,就“轰”的一声爆炸了,台钳的钢口也被崩掉了一块,碎片把天花板打了个大洞。但闻声赶来的同志们一走,吴运铎又把第二个引信夹到了台钳上,继续冒着生命危险,慢慢地剥刻密封片,直至最终取出了样品。

安装了m48引信的标准装药m48高爆榴弹全备弹

1948年1月24日,仿美式75山炮弹试制成功,为纪念这一天,该型产品又被叫做“一二四”炮弹。炮弹虽然研制成功,但缺少配套的美式引信,性能不能得到最大发挥。这年年中,伤口还未痊愈的吴运铎,拄着拐杖回到了工厂里,继续在生产一线从事研究工作,并且兼任厂里火工品实验室主任。他先是设计出一种连接装置,使得螺口尺寸不同的美式、日式炮弹,能够实现引信的通用,解决了应急问题。接着,他又不顾疲劳、连续作战,解剖了多个m48引信实物,并将其制成剖面,对每个零件进行了仔细测量和研究,最终掌握了这一新式引信的结构原理,并根据工厂实际条件进行了改进。他一边对照制作出来的引信剖面,一边用残废的左手按住图纸,右手一笔不苟地绘制图纸,在9月份终于完成了总装图。

大连建新公司生产的“一二四”式炮弹

1948年冬,在吴运铎的主持下,第一批仿美m48引信样品制造成功,经实弹射击试验,其性能符合要求。上级批准将其列入工厂1949年度生产计划,计划全年生产仿美m48引信50万发。吴运铎带领全厂职工,从原材料到生产工艺,解决了一个又一个难关,与生产炮弹的裕华工厂密切配合,1949年一季度,共生产出带有仿美式引信的全备仿美式75山炮弹6万发。这批炮弹的特点是外表漆成白色,所以又称“白炮弹”。在吴运铎和他的战友们的共同努力下,到1951年初撤销为止,大连建新公司在4年存续期间,累计生产日本三八式、九四式75山炮弹,一二四式山炮弹及仿美式75山炮弹共计541700发,生产日本八八式“野山加”引信、八八式掷弹引信及仿美式m48引信等656000个,为解放战争胜利和新中国建立作出了不可或缺的贡献。

淮海战役中支前民工用小推车推着大连制造的炮弹支援前线

不过,这6万发仿美式山炮弹由于生产出来的时间较迟,没有赶上在三大战役。在淮海战役中,尽管我军发射了20多万发大连制造的炮弹,甚至有领导将战役的胜利归功于山东民工的小推车和大连制造的“大炮弹”,但其实并不包括这6万发炮弹。同时,由于解放战争的进展速度远快于预期,在新的形势下,当年二季度建新公司即暂停了仿美式引信和山炮弹的生产。这生产出来的6万发仿美式山炮弹也没有白费,最后用在了抗美援朝战场上,并且发挥了巨大作用,给美帝侵略者以沉重打击。据1951年归国的志愿军代表反馈,都认为战场上“白炮弹”最好用,从来没有出现过膛炸等问题,而整个抗美援朝战争中出现的数百次膛炸,经检查都是日式或仿日式炮弹造成的。这也间接证明了吴运铎设计的这种引信的可靠性。

志愿军炮兵用炮火覆盖敌军阵地,掩护坦克和步兵冲锋

仿美m48引信对于国内炮弹引信发展也起到了重要的借鉴作用,是从老式非保险引信向更先进的全保险引信发展过程中的关键性过渡。1950年代,在引进苏联资料的基础上,由宏昌工厂发展而来的523厂终于试制成功全保险引信,实现了雷管等敏感火工元件与传爆药柱的完全隔离,避免了火炮膛炸、出口炸等情况。1987年定型的某国产炮弹引信,仍然是由m48引信演变而来的。因此,吴运铎研制的仿美m48引信,在国产引信史上有着里程碑式的意义。后来由叶英主编的《炮弹与引信》一书,特意收录了出自只有小学文化程度的吴运铎之手的仿美m48引信总装图,为兵工战线后人留下了永远的纪念。

虽然宏昌工厂已经不复存在,但大连公园中仍树立着吴运铎的雕像