日本武士,有個讓人稱道的優點,就是一旦認定一個主子,就會終生追随,矢志不渝,奉獻個人的全部,極為忠誠。

甚至在他死後,會主動殉命,随主公一起結束他們相守的時代。

特别是與之有恩的,如明治時期的“戰神”乃木希典,在明治天皇薨後,夫妻雙雙殉主。

西鄉隆盛的恩主齊彬,被人陷害英年早逝後,西鄉的目标瞬間錯亂,未及調整就被幕府追捕,走投無路之下跳海自盡。

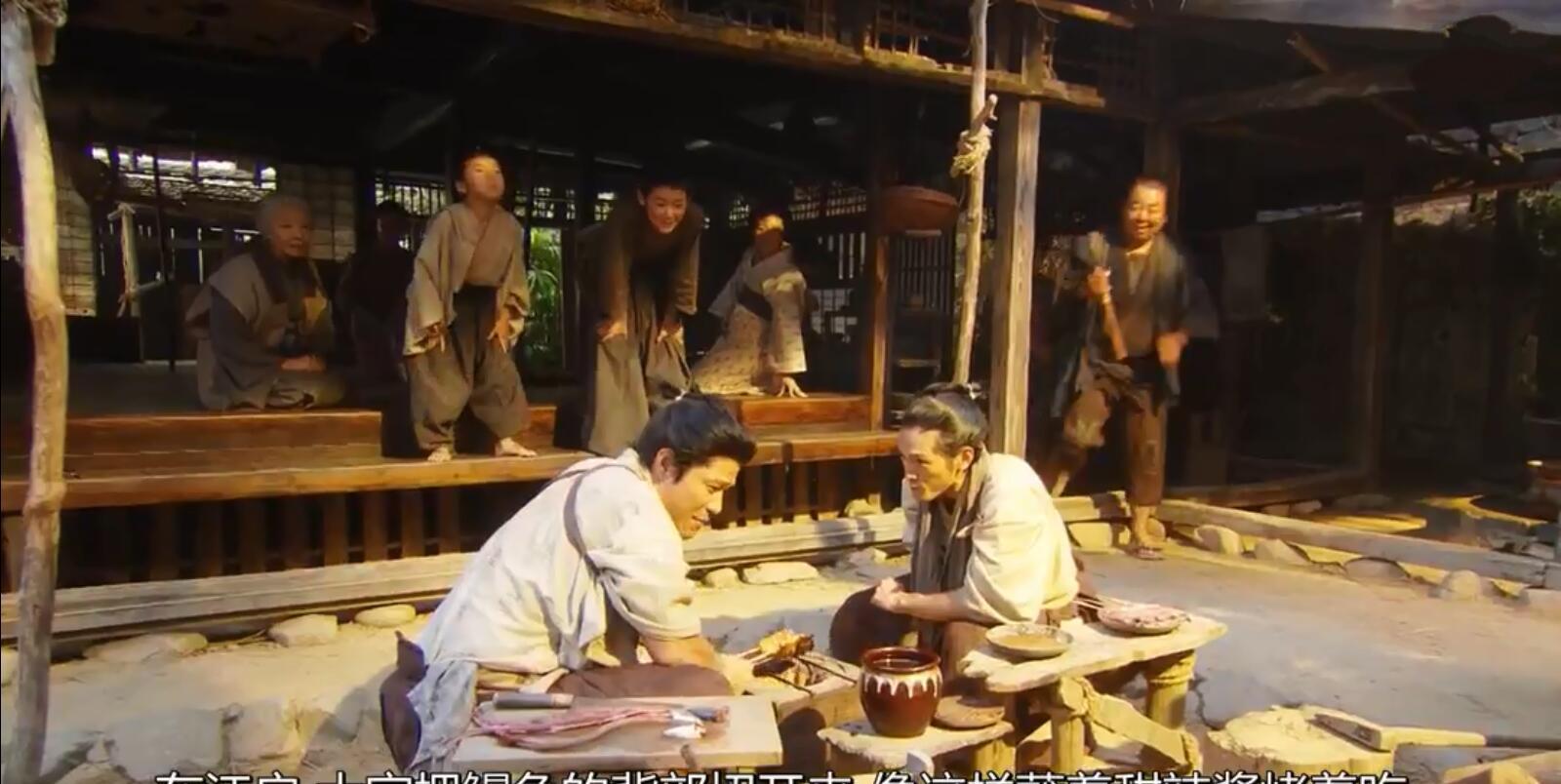

被救起後,他在偏僻的小島中隐姓埋名,與農民和孩子打成一片,平靜地生活了3年。

這期間,他已經放棄輕生念頭,轉而繼承主公遺志,發誓為主公報仇雪恨,畢一生之功,實作齊彬未竟之志:武裝倒幕。

對薩摩藩來說,新任藩主要想保持雄藩實力,仍需這些忠誠的武士為他們流血賣命。

是以,在幕府發動的安政大獄風波之後,新任藩主忠義,向這些騷動不安,欲意複仇的武士們,秘密下了一紙“親谕書”,表揚他們忠誠的同時,令他們繼承齊彬遺志,忠勤輔佐新任藩主。

藩主直接向下級武士下“親谕書”,這在過去是少見的,薩摩藩武士大緻分10個階層,尊卑等級壁壘分明,有的低等武士,一生沒有接近藩主的機會。

是以,新任藩主這一招,立時感動了這些武士,他們受寵若驚,自願結成“誠忠組”,效忠藩政,鋤奸倒幕,變革國家大政。

誠忠組49名成員,包括西鄉三兄弟、大久保利通、有馬新七等志士,後來都在明治維新中立下汗馬功勞,成為新政府的創始者。

其實,此時的薩摩藩,正在醞釀一番大動作。

薩摩藩的新藩主,依齊彬遺囑,是忠義,但實際大權,卻掌握在他的父親久光手中。

前文我說過,久光是齊彬的競争對手,兩人同父異母,久光的母親下毒毒死齊彬後,久光理應成為新藩主,可這齊彬在死前,仍然斷了他這個念頭。

齊彬在斷氣前,把久光叫到身邊,不由他分說,以藩主之令對後事進行了安排:

1,令久光19歲的長子忠義,作為自己8歲女兒的丈夫,入贅自己家,繼承家業;

2,将自己僅10個月的兒子哲丸,立為忠義的世子。

這樣接木架橋,自己年幼的兒子,可在長大成人之後,繼承家業成藩主。

齊彬的安排,讓久光很不爽,自己陪跑多年,耗死藩主了卻仍然得不到王位,這樣的遺囑,他不肯答應。

但齊彬說,這是無奈之舉,如果你久光繼任,追随我的士族們,會起事内鬥,最終導緻薩摩藩分裂自殒。

久光無奈,隻得接受這個不痛快,咬牙咽下齊彬抛給他的最後一口苦水。

不過,事情雖然照齊彬的做了,但實際上卻沒有按齊彬的發展,忠義繼任藩主後,大權實際上控制在其父久光手中。

這樣的事例,不禁讓人想起慈禧。

人類對權力的貪戀,是阻止文明、自我毀滅的愚蠢之舉。它讓陰謀得逞、腐敗橫行、内鬥不止,枉顧現實潮流而一心紮在自己的小圈圈裡争權奪利,其借口是當主年幼,自己不得不出面主持局面,實際上自己處心積慮蓄謀多年,終于達到目的。

說得仿佛離開自己國将不國,實際上沒有自己,世界或許改變得更為闊利。

久光不具備駕馭一國的才幹和智慧,陰謀篡權更乏人氣,這就為城府極深的能臣留下操作空間。

其繼任後不久,大久保利通就投其所好,一步步取得了他的信任,并擇機進言,讓西鄉隆盛複出。

大久保說出了理由一二三,其中重要的一條,就是隻有他,能夠調和薩摩舊武士和藩外支援者,所謂整合“舊派”和“革新派”,為我所用。

1862年2月,西鄉從奄美大島複歸鹿兒島,改名為“大島三右衛門”,官複原職,任“徒目付”“鳥預”“庭方役”。

這些職務名稱,中國人看了費解,我們不必深究溯源解釋,隻需知道是聯絡上下内外的特情負責人即可。

應該說,此時的久光和西鄉,都沒有做好深度合作的準備,既無溝通又無感情基礎。

尤其西鄉,他奔着齊彬的遺志而來,對久光這個齊彬的對立派,沒有半點好感,遑論忠誠。

久光也是,要不是大久保利通把他說成一朵花,他才不會啟用這個先前藩主的“奴才”。

結果,兩人一對話就感覺極為不爽。

久光欲意帶兵進京,趁着幕府衰敗、公武合體之際,以薩摩實力主導幕政,攫取更大的權力,登上中央舞台。

西鄉一聽就否了,說上沒有幕府閣老内應,外沒有各方諸侯呼應,很難成事。并反問久光,如果幕府與洋人勾結起來一同打我們怎麼辦?

據說談話中,西鄉很不客氣,用齊彬時代與當下作了對比,一下戳中久光痛點,西鄉五大三粗,聲音低沉而具有毫不妥協的威懾力,氣得久光牙根癢癢,卻不敢當面斥責他。

話不投機半句多,西鄉隻工作了一天,就借口腳疼回老家溫泉療養了。

西鄉的這段曆史告訴我們,一個人,立于格局,必須要有自己不可被替代的東西,即使變天,對手上位,自己也是不可替代的“公共資産”。

唯有如此,方得保身。

西鄉複職時,是在1862年,34歲,已經在4年前積累了藩内外不可複制的人氣,掌握了聯絡天下革命志士的機密,是以在新藩主上任,極其缺乏人氣的時代,他得以立即複出。

這,隻是他人生的第一次。

50歲死亡之前,他還有2次複出。其緣由,大抵類似。

——飛春讀傳