一次爆發給我們留下了特别深刻的印象鼠年,是以在鼠年的"尾巴"上,我們将談論"老鼠"作為最重要的動物之一。

通常被稱為"老鼠",通常是指齧齒動物,它們是哺乳動物中現存的最大物種群。它們包括齧齒動物和兔子。齧齒動物是許多捕食者的食物來源,是以它們是初級生産者(植物)和次消費者(捕食者)之間的關鍵紐帶,也是自然生态系統的重要組成部分。

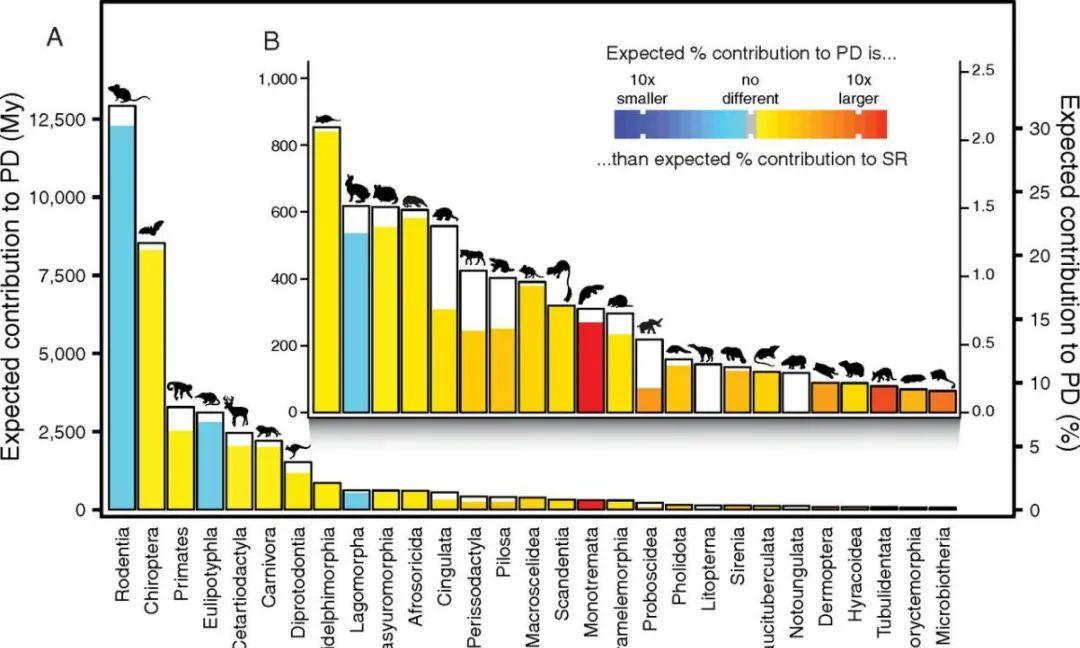

圖1 預測哺乳動物家譜多樣性的未來組成(Davis等人,2018)

那麼,齧齒動物是如何作為最大的哺乳動物家族茁壯成長的呢?研究表明,自第四紀晚期以來,由于氣候變化和人類社會的快速擴張,大量大型哺乳動物因廣泛分布而減少甚至瀕臨滅絕。然而,齧齒動物、蝙蝠和食蟲動物等中小型哺乳動物的滅絕風險較低,預測表明,齧齒動物的多樣性将在未來繼續增加(圖1,2)。這表明它們可能是大型哺乳動物腐爛的最大受益群體之一。

圖2 目前自然生态系統中的幾種中小型哺乳動物

A. Macrotis 犀牛、B. Chimarrogale leander、C. Highland Rabbit (Lepus oiostolus)、 D. Himalayan dry otters (Marmota himalayana)

藏在森林裡"暗中觀察"人類家族的長尾

齧齒動物不會給公衆留下良好的第一印象。作為"四害"之一,他們不僅偷走了我們的食物和水果,還傳播了可以感染人類的病毒。瘟疫,曆史上蹂躏歐洲的黑死病病原體,由這群動物傳播。近年來,中國出血熱的流行也是由齧齒動物和其他小型哺乳動物攜帶的漢坦病毒引起的。

在每次暴發時,CDC都會率先到達現場,對疫源環境進行包括野生動物采樣在内的疫源,确定感染源。令研究人員驚訝的是,在長時間的調查過程中,他們發現,在從中國西南到中國北方的廣闊地理環境中,有大量的齧齒動物,而且形式多種多樣,在這些動物中多次發現了漢丹病毒。

這組動物具有一些不同于人類大鼠在生活中常見的物種(褐房鼠、黃胸鼠等)的顯著特征,即它們的腹部大部分是白色的,尾巴長度超過身體的長度(圖3),具有很強的攀爬能力,雖然主要生活在森林環境中,很少出現在人類家中, 但往往在人類生活環境附近的灌木叢、人工林地等。

圖3 白腹鼠種類的外觀特征

A. 華南社會鼠(Niviventer lotipes),B.華南針鼠(N. Huang)

是以,問題是,這些動物是什麼動物?他們的祖先來自哪裡,他們是如何茁壯成長的?這些物種中哪一個對人類構成最大的潛在威脅?為了解決這些問題,研究人員進行了大量的基礎研究工作,主要工作分為以下幾個方面:

家庭成員和家庭關系

通過對大量标本的研究,研究人員發現,這些長尾小家夥是東南亞到中國最大的老鼠家族中最好的,是白腹屬(Niviventer J. T.Marshall, Jr., 1976)。為了了解中國有多少物種分布以及這些物種之間的關系,中國科學院動物研究所的研究人員首先對該組進行了分類和系統研究。該屬至少發現了17種,其中兩種是來自西藏東南部的新物種,即Niveventer gladiusmaculus和Niviventer fengi。

為了進一步闡明這17個物種之間的關系,研究人員進一步使用基因組學資料重建了白腹小鼠屬中物種之間的親緣關系,白腹鼠最初分為四組:

灰腹鼠種("灰腹鼠"科):白腹鼠屬有兩種非常特殊的種,灰腹鼠和梵鼠,它們的肚子是灰色和白色。

安氏白腹鼠組("巨型"科):包括白腹鼠屬的兩個最大種類,安氏白腹鼠和川西白腹鼠。

群鼠種類("勝"科):包括白腹鼠屬中種類最多、分布最廣的種,其中兩種是台灣獨有的。(圖4)

針鼠群("針毛"科):該組中第一個命名的物種具有針毛,是以稱為針狀鼠,其中一些物種實際上不是針毛的特征。如果不考慮地理分布、遺傳距離等因素,就很容易單獨對針毛進行分類。(圖5)

圖4 社會性大鼠種群的外觀特征、分布及系統發育

圖5 白腹鼠屬針毛大鼠組種的出現特征及分布

是以,白腹鼠屬的中國分布至少由17個小家族組成,每個小家族構成四個較大的部落(圖6)。基于分子鐘的計算表明,該屬在大約552-433萬年内開始分化,并且在北方,南方,灰腹等的曆史中人口顯着增加(圖7)。

圖6 白腹鼠種種間系統發育關系

圖7 白腹鼠屬的分化時間主要代表該物種種群的進化史

他們從哪裡來?他們要去哪裡?

要了解它們的系統性發展關系,那麼,有必要找出它們的起源,如何傳播以形成目前的分布模式。今天的生物學研究通常需要使用許多數學算法來構模組化型和進行計算。祖先分布的重建過程是根據物種與其目前分布的系統發育關系來推斷其共同祖先的分布。基于該分析,推導了白腹小鼠屬的祖先分布。

青藏高原東南部被認為是白腹鼠的祖先分布。白腹鼠屬生物地理學的進化史上有四種模式(圖8):灰腹鼠群仍停留在青藏高原東南邊緣;這些假設得到了線粒體和核基因組資料的組合支援。

是以,白腹屬的家位于青藏高原東南部(海拔約2,100米,圖9),它們已經從自己的家園擴張,最遠的家族"攀登"到中國東南部和北部甚至東南亞。

圖8 白腹鼠屬生物地理學的進化史

圖9 白腹鼠屬分布升高的進化史

他們與誰的關系最密切?誰是家庭,有雜交發生?

在目前對生物系統的研究中,有學者提出,原始的二進制拓撲不足以表明物種之間的系統發育關系,這需要分析系統發育網絡之間的關系。這種系統的發育網絡分析不僅可以明确物種之間的親緣關系,還可以找出物種之間基因流動發生的時間,強度和位置。結果表明,白腹鼠屬與中南部大鼠屬的Chiromyscus屬可能存在多種雜交事件。

圖10 白蜂鼠屬系統開發網絡示意圖

哪個家庭擅長探索新領域?

不同物種占據生态空間的能力是不同的。是以,在他們漫長的進化曆史中,哪些群體獲勝在很大程度上取決于它們迅速占據不同利基市場的能力。基于對生态分化的分析,研究人員發現針鼠和社會大鼠群體表現良好,在每次分析中表現出環境因素的快速分化。這也支援了稍後解釋為什麼它們将來可能會迅速擴張。

圖11 白甲蟲屬生态分化曆史,主要代表該物種

未來誰可能繼續擴大自己的領地?

根據該物種目前的分布位置,研究人員可以推測不同環境條件下,不同地質和曆史時間甚至未來的潛在栖息地變化。這對重要的動物來說很重要,因為了解它們未來的擴張趨勢可以讓人類盡早做好準備。對白腹鼠屬的預測顯示,未來大多數具有中高海拔分布的物種在其潛在栖息地呈後退趨勢,而分布最廣的物種和東南亞物種呈現擴張趨勢(圖12)。

有趣的是,該研究還發現,青藏高原獨有的灰腹鼠的整體分布面積在未來可能會縮小,但它們會進一步向高原表面擴充,分布的平均高度将進一步上升200-800米。

圖12 白蜂鼠屬主要代表物種的潛在生境變化

哪個物種正在積極調整其遺傳基礎以快速适應環境?

對于不同的生物群,在适應環境的過程中往往有不同的政策,最常見的是形态、行為和生理适應的調整和變化。形式和行為的變化可以通過肉眼仔細觀察來檢測,但生理學的變化很難用肉眼觀察。更常見的方法是掃描和分析所研究物種的基因組。研究人員還想找出白腹大鼠屬中的哪些物種正在經曆基因組的快速變化,通過積累有益的突變來提高它們的适應性。在進行此分析之前,他們做出了以下假設:

假設1:分佈最大的物種受正選基因影響最大,即可以佔據更廣闊生態空間的物種在基因上被積極地修改以適應更廣泛的環境。

假設2:最大或最小的物種受到最積極選擇的基因的影響,即與它們的鄰近屬相比,具有較大形态變異的物種可能受到基因組中最積極選擇的基因的影響。

假設3:分布最高的物種受正向選擇基因的影響最大,即最差的生存環境,青藏高原分布最高的物種被賦予最積極的選擇基因。

分析結果與第三種假設一緻,即分布在青藏高原的灰腹小鼠獲得最積極的基因(圖13)。灰腹鼠的姊妹種隻有一個基因被陽性選擇,而馮氏白腹大鼠與灰腹鼠分布重疊的5個基因被正向選擇。這些基因的主要功能與嗅覺、味覺和癌症抑制有關。

圖13 灰蜂鼠形狀圖(圖檔:劉少英等《中國動物地圖》主編)

過去,中國科學家基于大量化石研究發現,毛犀牛、豹子、狐狸、羔羊等冷動物的祖先都分布在青藏高原,在目前生活快樂和寒冷的動物群體中,老鼠和兔子也是"走出青藏高原"的典型代表。對白蜂鼠屬的研究結果表明,"走出青藏高原"不僅發生在食寒動物的進化史上,也發生在白腹鼠屬的進化史上,白腹鼠可以适應溫帶和熱帶環境。與嗅覺,味覺和癌症抑制相關的基因的快速進化可能在齧齒動物平台适應中起重要作用。此外,東南亞和廣義生境物種的人口增長和潛在的生境擴大可能對生态系統平衡和人類健康構成潛在風險。

人類要了解老鼠家族還有很長的路要走

忙碌,鼠年即将結束。但人類對齧齒動物的了解還有很長的路要走。分布在中國的許多齧齒類動物群體都迫切需要系統的研究。白腹鼠屬隻是研究人員正在研究的代表屬之一,還有很多工作要做。

随着牛年的鐘聲即将響起,研究人員将繼續探索神秘的齧齒動物。

引用:

1. 葛德華, 費約, A., 溫, Z.X., 阿布拉莫夫, A. V. , 盧磊, 程志偉, 潘淑琪, 葉淑.C賢, 夏, L., 蔣旭麗, 沃格勒, A., P., 楊, Q.S. 野生大鼠快速輻射中人口曆史和對環境變化的基因組反應.分子生物學與進化。doi.org/10.1093/molbev/msaa334。

2. 葛德耀, 費約, 阿布拉莫夫, 文志霞, 劉志傑, 程俊傑, 夏磊, 盧磊*, 楊, S.2020. 以中國物種為重點的Niviventer fulvescens物種複合體的分子系統發育和形态多樣性.林奈學會動物學雜志.191(2):528-547.

3. 李飛鴻, 楊志森, 文志新, 夏偉, 張峰, 阿列克謝·阿布拉莫夫, 葛德彥.2019. 修正了艾因白甲蟲的形态分化和分布範圍.獸醫學報, 2020 (3): 209-230.

4. 葛德勇, 盧磊, 夏, 李, 杜玉.B, 溫志, X., 程建林, 阿布拉莫夫, A. V., 楊, Q. S. 2018.中國常見野生大鼠(齧齒目、栗科)物種複合體的分子系統發育、形态多樣性及系統修正。哺乳動物學報, 99(6): 1350–1374.

5. 葛德勇, 盧磊, 阿布拉莫夫, 溫志祥, 鄭志強, 夏磊, 沃格勒, A. P., 楊, S*2018. 凝聚模型揭示了亞洲巨型動物喪失後白腹鼠(Niviventer confucianus)的興起。哺乳動物進化雜志。26:423–434.

6. 葛德勇, 盧磊, 程建林, 夏磊, 張玉.B, 溫志旭, 呂某, 杜玉.B, 劉慶元, 楊, 2017.特有鼠種複合體是中國陸地生物多樣性中心在第四紀晚期發生中度環境變化的證據。科學報告, 7, 46127.

7. 盧麗, 葛玉, 切斯特斯, D., 西蒙, 何彥偉, 馬雲, 李國.C, 溫志旭, 吳玉, 王建華, 夏磊, 劉建林, 郭玉玲, 張旭麗, 朱志明, 楊, Q. 2015.東南亞和中國特有白腹鼠(齧齒目:Muridae:Niviventer)的分子系統發育和被低估的物種多樣性。動物學報, 44(5): 475-494.

資料來源:中國科學院動物研究所