今天的小編為大家帶來了一篇由酒吧 abcyxlyxl 撰寫的關于動物科學的原創文章,小編花了很長時間才讀完,真的夠專業,雖然蚌蚌在圈裡玩得少,但還是想分享給大家,給有需要的朋友一定的參考!

我想把這篇文章寫很久了,之是以耽擱,一是給自己有限的知識需要積累,二是給現實生活太豐富而無法畫的。讓我下定決心寫這篇文章,是下個月我會去實驗室,從此進入一個新的領域,可能非常非常忙,還需要學習非常、非常多的新知識,恐怕我會忘記曾經非常熟悉的鹌鹑的分類, 忘了每一種蟒蛇的特點,這是一件很可怕的事情,是以我寫下了自己的見解,可以讓自己的知識傳播開來,也是一件非常重要的事情。

輸入問題:

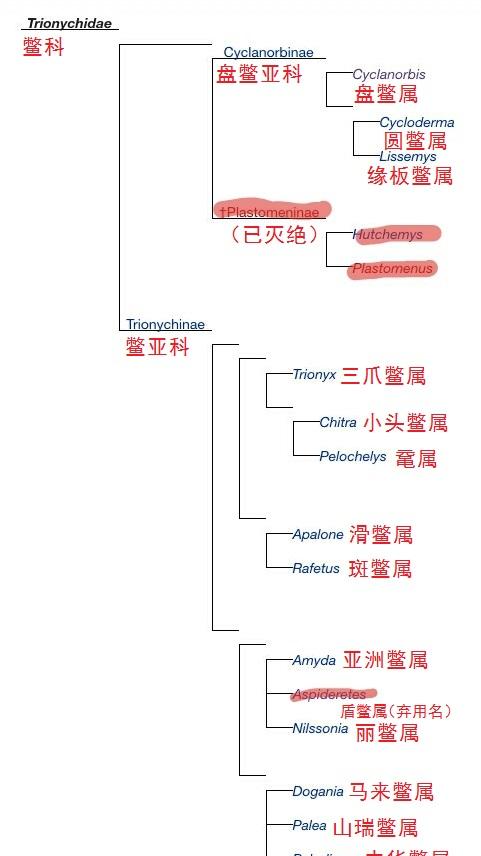

目前,世界上現存的蟒蛇屬有13個屬,分别是:平底蟒、圓蟒、邊闆、三爪、小頭、蜻蜓、滑蟒、群、亞洲屬、百合屬、馬來屬、山蟒屬、華屬。

除了我用紅線劃過的赤穗三屬中的一個外,前兩個屬已經滅絕(十字架是化石标記),後者已被廢棄,其物種合并到李屬中。

是以現有的python是:

潘屬: 努比亞潘, 塞内加爾潘

圓形屬: 奧布裡圓, 贊比西圓

邊緣闆屬:印度盒,緬甸盒,斯裡蘭卡盒

三爪:三爪

小頭屬:印度小頭、東南亞小頭、緬甸小頭

屬: 婷, 新幾内亞, 北新幾内亞

拖鞋屬: 拖鞋, 刺猬, 佛羅裡達

斑塊屬:斑塊,幼發拉底河

亞洲屬: 大南半島

梨園:緬甸孔雀、印度孔雀、恒河、賴、黑

馬來語屬: 馬來語

山蕊屬:山蕊屬

中國屬:中國蜻蜓、小蜻蜓、沙蜻蜓、東北蜻蜓

也就是說,不算亞種,世界上31種中有13種,這是最新統計的結果。讓我一個接一個地介紹這些奇怪的生物。

我首先看到的是Pelochelys,它們下面有三個物種:

Pelochelys cantorii Gray,1864年 - Cantor的巨型軟殼龜

新幾内亞 Pelochelys bibroni (Owen, 1853) - 新幾内亞巨型軟殼龜

北新幾内亞 Pelochelys signifera Webb, 2002 - 北新幾内亞巨型軟殼龜

因為國内資訊很混亂落後,名字不統一,是以希望大家記住這個物種的拉丁文名稱,不要太相信百度百科。接下來,我将給出拉丁文名稱,英文通用名稱,命名人物和命名年份,最新資訊的生存和保護狀态,分布區域等。

這裡教朋友如何看這些資料,下面會快很多,如下圖所示,依此類推:

世界自然保護聯盟-國際自然保護聯盟,特别是世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄

TFTSG - 和淡水龜群,世界自然保護聯盟下屬的海龜專家小組

《瀕危野生動植物種國際貿易公約》,《華盛頓公約》附錄1相當于我國國家層面對動物的保護,附錄2等同于國家層面的動物保護,在我國另有規定的情況下,以我國野生動物保護法清單為準。

參觀者有點坐立不安,我先寫下最基本的知識,下面會用更少的錢做更多的事情。你可能不熟悉脆弱的 A1cd 加 2cd ( 2000 ),這是 IUCN 的瀕危評級和标準,感興趣的朋友可以閱讀這一層,不僅針對,針對所有植物和動物。

當基礎知識結束後,開始談論屬。

Pelochelys cantorii:

Pelochelys bibroni,也被稱為花背:

新幾内亞蟒蛇大多在巴布亞島被發現,有證據表明它們在中國南部到巴布亞最廣泛,甚至在澳洲和菲律賓也是如此,但近年來新幾内亞蟒蛇的湄公河和湄南河盆地已經滅絕。

在巴布亞語中,新幾内亞蟒蛇被讀作"sokrere",意思是"地震",它是淡水龜眼中僅次于贻貝的,可以長到1米,重達120公斤。新幾内亞蟒蛇的起源不僅生活在平原河流中,甚至可以适應三角洲和河口等鹹水環境,而且還因為它含有一種叫做"chelonitoxin"的生物毒素,這種毒素也可以在海龜身上找到,是以當地人在捕食新幾内亞蟒蛇後可能會造成嚴重的食物中毒。

新幾内亞蟒蛇的飲食主要是魚,蝦,螃蟹,軟體動物,偶爾還有水生植物。它的飲食習慣與蟒蛇相似,使用潛伏政策沉入河沙底,等待獵物捕獲。

産卵期為9月,一次産卵22~45枚,經常與豬鼻龜(兩隻爪)共用一個海灘,甚至在鹹水鳄魚巢中産卵,可能吓跑其他捕食者,提高卵的存活率。

它的天敵是鹹水鳄魚,但最重要的威脅因素是人類,當地人經常為了吃肉和蛋而殺死它們,并用自己的背心制作祭祀面具,有毒的也吃東西,不知道土着人怎麼想。

新幾内亞蟒蛇的一歲幼蟲經常出現在國内寵物市場,花背、亞洲蟒蛇等花哨的名字,有的甚至假裝成猛犸象魚珠(圖中無關),與蟒蛇最大的差別是背部和頸部的圖案,蟒蛇背上稍大的個體是單色的, 沒有這些圖案,即使是幼蟲,雖然有些個體背部有蠕蟲圖案,但脖子上永遠不會有垂直條紋,這是新幾内亞蟒蛇最大的特點,另外,新幾内亞蟒的香腸嘴和粗脖子在幼蟲中非常明顯,甚至比蟒蛇的幼蟲更明顯。

另一方面,從每年進口相同大小的新幾内亞蟒蛇幼苗可以猜到,其原産地是在散裝雞蛋收獲或繁殖場。值得一提的是,新幾内亞幼苗的存活率很低,可能不到30%,氣候不适應,因為原産地屬于熱帶地區,長途走私進入該國很可能不會持續過冬,即使第一年變暖,第三年的第二年也會有大盆地, 不能長期變暖,二多人吃不飽,更不習慣對河水水質要求非常高。

Pelochelys signifera,也被稱為棕色的thopps:

如你所見,北新幾内亞蟒蛇直到2002年才得到官方确認,而另外兩條19世紀出版的大哥資訊确實少,甚至IUCN和TFTSG都沒有評級或缺乏資料,隻知道北新幾内亞蟒蛇存在于巴布亞島的北部低地, 是以該物種的生存情況不詳,但以該屬物種的名義在一兩年内,整個屬正在加速滅絕,巴布亞島并不大,南面是新幾内亞蟒蛇,它經常被土着人捕食,而北新幾内亞蟒蛇向北更好的地方是什麼?

借用成都生物研究所蔡先生的文章兩張圖檔,上圖是北新幾内亞蟒蛇的幼苗,可以看到它的體色較深,背面有細小的黑色斑點,下圖是韋伯2002年發表的圖檔,A是北新幾内亞的形态, B是大人,雖然照片是黑白的,但相比之下還是可以看到以前的體色比較暗,後面有明顯的斑點。

然後是Chitra屬,它下面有三個物種:

Chitra Chitra Nutaphand,東南亞,1986年 - 亞洲窄軟頭殼龜

有兩個子:

(暹羅頭)C.c. chitra Nutaphand, 1986 - 暹羅窄殼龜

(Java Little Head)C.c. javanensis McCord and Pritchard, 2003 - 爪哇窄頭軟殼龜

印度頭Chitra indica Gray,1830年 - 印度窄頭帶殼龜

緬甸小熊Chitra vandijki McCord和Pritchard,2003年 - 緬甸窄殼龜

小頭,也被稱為紋身背部,自然是由于其背心上獨特的幾何标記。馬來西亞曾經有過養殖場養殖本土物種作為國際寵物貿易,但現在官方網站已經關閉,繁殖地的存在仍然是一個謎,這個屬一直被認為是一個單一的屬,隻包含一個物種,即小頭,它是由格雷在1830年命名的,原名Trionyx indicus, 格雷在1844年為其建立了一個新的屬,即Chitra indica,是印度的通用名稱,這裡用來描述蜻蜓的特征,物種名稱籼稻表明該模型标本是在印度生産的。它分布廣泛,但在東南亞仍然被認為是Chitra indica,而實際上它們是另一種,東南亞出現了海龜的自由市場,而來自印度的最早的模型很少見,在寵物市場上更為罕見,盡管近年來日本已經有了幼蟲。Chitra indica,一個來自東南亞的小頭,在各種圖紙中仍然被用作學校名稱,直到1986年Itaphand被區分并命名為Chitra Chitra時才被認可,但jaekel在1911年被命名為Chitra Selenkae,應該以1911年優先命名,盡管Chitra chitra已被廣泛使用,并且這種變化會造成很多麻煩。是以,東南亞的小頭仍然使用Chitra chitra作為學術名稱,Chitra Selenkae作為異質。2003年,McCord和Pritchard發現并命名了一種新的Chitra vandijki物種,即緬甸小頭蜻蜓。是以,有三種命名的,最早的模型物種被稱為印度小頭蛞蝓,來自東南亞,稱為東南亞小頭蛞蝓(在來自泰國的暹羅小頭蛞蝓和來自印度尼西亞爪哇的爪哇小頭蛞蝓的兩個亞種下),以及來自緬甸的緬甸小頭蛞蝓。

關于它們的分化方法:東南亞小頭甲背景深色,有典型的黃色幾何條紋,銳利清晰,直到成年後依然不褪色,頸背條紋在背心前緣的脖子根部彙聚成一個形狀,但有很多圓形斑點,最外層是最明顯的,整體外觀很多條紋和亂象, 背景色淺,對比不如東南亞小腦袋那麼尖銳,因為大人會變得模糊,脖子後面的垂直條紋在頭後面相遇,而東南亞小腦袋稍微超前,背心相遇成一個延續向前伸展, 緬甸小頭介于兩者之間,既不像東南亞小頭像規則的幾何條紋,也不像印度小頭,後面的發條也像印度小頭在後腦勺的交彙處。

下圖顯示了東南亞的一個小頭

下圖顯示了印度小頭

''

下圖顯示了一個緬甸小頭

這是我意外看到的一張圖檔,它表明了東南亞小頭的暹羅人和爪哇人之間的差異,可能來自一份檔案的截圖,如果朋友知道它來自哪裡,請告訴我。

圖檔很不清楚,但我還是辨認出了圖檔中的一些文字,A是印度小頭,B是緬甸小頭,C是暹羅小頭,D是爪哇小頭,右上方是緬甸小頭的圖案标本,右下角是爪哇小頭。我用紅線标出ABCD需要比較的點數,可以看下圖:印度的小頭兩隻眼睛之間的圖案不相交,緬甸人的小頭之間兩條線有很多交集,暹羅人的小頭和爪哇人的小頭兩隻眼睛之前有一個交集, 但爪哇小頭的交叉點是X形的,嘴唇有黑點。

Chitra indica,也被稱為印度紋身背:

良好的英文閱讀能力可以先看一下這份檔案,發表于2009年的論文,關于印度小腦袋的方方面面,下面我将根據這些資訊的要點來介紹一下印度小腦袋。

印度小頭顱之是以寫得最先,是因為它在印度次大陸分布非常廣泛,自然而然地成為小頭顱屬中研究最透徹的物種,當然,其分布廣并不代表數量,其實連起源也很少見,分布面積不連續,碎片分布範圍小。

它的一些命名過程、體型描述等複雜的事情在這裡不重複,有興趣的朋友可以閱讀上面的文獻,這裡隻說一些基本或我認為有趣的内容:

1.印度小頭的脖子上有一個"V"形圖案;

2.最大試樣背裝甲垂直軸長為71.5cm,現場單次測量最大長度為110cm,最大重量為265公斤,一般母體尺寸比男性大;

3.染色體組類型2n s 66;

4. 印度、巴基斯坦、孟加拉國、尼泊爾,分布在印度河、恒河、戈達瓦裡河和梅卡納迪河盆地;

5.生活在清澈河的沙底,采用類似于蟒蛇的沙底伏擊政策捕食魚、蝦、蟹、青蛙、軟體動物,能吃到的小魚就會被吸入嘴裡,大魚會被撕成碎片并被吞下,而屬種與目前印度小頭是純食肉動物的看法是不一樣的;

6.這篇文章很有意思:當被抓住時,它會彈出脖子,用嘴和鼻子擊中目标,而不是咬人,它的威力甚至可以損壞漁船,曾有偷獵者被成年男性印第安人的小頭撞到鎖骨,恒河流域有一些印第安人的小頭顱被抓到人臉上, 還記錄了咬傷事件。當被抓住時,印度小頭蜻蜓會釋放帶有飛蛾氣味的分泌物;

7. 在印度中部恒河流域,印度小頭魚經常在8月至9月中旬産卵(孟加拉國為2月至5月,尼泊爾為1月至2月),通常在夜間,巢在海灘上燒成燒瓶,大嘴和大嘴1 5×23厘米,距離水邊8至135米,橢圓形, 脆弱卵,25.4~28.2毫米(平均26.8)毫米,重10.0~18.0(平均10.4)克,平均118枚卵,創紀錄193枚,孵化溫度25.5~36.0°C,孵化周期40~70(平均55)天,一般卵在幹水中,幼苗在雨季孵化,幼苗長39~40mm, 重7至10克;

8. 印度小頭魚在整個分布區都很難看到,但有一個當地的例外,即巴基斯坦的蘇庫爾,這可能是蘇庫爾大壩的原因,在印度河下遊,印度小頭魚是陸龜的五種最常見的物種之一,人類活動導緻其分布中斷;

9.在印度的集散區,成年個體已經很難看到,參觀了解到當地的海龜市場,印度的小頭約占市場的2~3%,遠低于15年前;

10.20世紀80年代以前,雖然印度小頭的肉被認為是劣等的,但相當多的人仍然作為食物進行交易,現在人們瞄準印度肉末的裙子,這些肉末被切掉後煮熟并幹燥,然後運往孟加拉國或尼泊爾,最後作為中藥湯運往中國的中國藥店。650克的幹裙可能來自30公斤的個人,可以賣2,000盧比(約合50美元),而第二條經銷商可以賣3,500盧比(約合87美元)。恒河沿岸的當地人也吃雞蛋和肉。印第安人使用一種名為"hazara"的鈎陣列,類似于我們漁民的斷絕兒子的狂喜,他們會在産卵季節使用大網阻擋河口,甚至用鐵探針潛水,尋找隐藏在沙子中的小印度蛞蝓;

11. 在孟加拉國,印度小頭蛞蝓被認為是美味的,經常被抱怨缺貨,盡管在極少數情況下,漁民一旦在河底發現鐵魚叉就用鐵魚叉将其刺死。漁民善于利用印度小頭底栖生物的特征,利用滾輪鈎垂直于河床,一旦鈎到它的裙子上,就會卷入混亂,然後被捕獲上岸。此外,它偶爾被拖網捕獲;

12. 在尼泊爾,印度碎頭同樣美味,其幹骨頭和肉用于治療病毒感染,除了直接捕獲外,尼泊爾也有許多人因誤捕而死亡;

13.相對而言,大型成年個體很少被捕獲,它們的力量足以撕裂拖網,并且由于脂肪含量高導緻裙子品質差,是以裙子主要取自年輕人,并且經常與當地另一條大型恒河混合,這些品質較好的裙子最終被吃掉;

14.由于印度小頭蛞蝓的高度水生和專業化的身體結構,加上個體的大小,很少有個體在被運往市場後存活下來,釣魚後經常被屠宰,運往市場的個體也受傷并很快活下來;

15. 生境開發,包括水壩建設、毀林、水污染、河流淤積和過度捕撈,都給它們的生存帶來巨大壓力;

16. 瀕危和受保護級别:

世界自然保護聯盟:瀕臨滅絕

印度:動物的二級保護,已加入印度恒河龜保護計劃

尼泊爾:瀕危動物紅皮書

巴基斯坦:旁遮普省和開伯爾-普赫圖赫瓦省是動物保護的三個級别

17.人工飼喂:深水,清水清澈的底沙,不能混,隻能用活魚,喂食後可以接受死魚,新生幼苗可以喂血蟲、紅蟲、水蚤等,不吃蝸牛;

18. 目前正在開展若幹保護方案,科學家從巢穴中收集種蛋,以幫助孵化,幼苗在覓食一段時間後被釋放到原産地。

東南亞的Chitra chitra包括水下暹羅小頭(C.c. chitra)和爪哇小頭(C.c. javanensis):

條紋窄頭軟殼龜事實檔案

對于目前已知的東南亞小頭,在原來的段落中進行了描述,中國人的意圖是:

條紋窄頭軟殼龜描述

華麗的條紋窄頭軟殼龜(Chitra chitra)是最大的淡水龜之一,甲殼的長度可達122厘米。該物種很容易通過其頭部,頸部和外殼上表面的精緻,大膽的深色波浪線圖案與其他軟殼龜區分開來。

條紋窄頭軟殼龜有淺棕色至黃褐色的甲殼,可以是圓形或略微細長的,而塑性龜是奶油色到粉紅色的白色,沒有圖案或斑紋。頭部長而窄,眼睛靠近鼻尖 。成年雄性條紋窄頭軟殼龜可以通過更長,更厚的尾巴與雌性和幼年龜區分開來。

又名:東南亞窄頭軟殼龜、條紋巨型軟殼龜。

尺寸:甲殼長度:最長 122 厘米

重量:高達202公斤

描述: 最大的淡水龜之一,有幾何條紋,很容易與其他物種區分開來,背心黃褐色,腹部铠甲白色,頭部狹長,眼睛靠近口鼻尖,成年個體可以通過尾巴判斷性别,雄性尾巴長而粗。裝甲的最大長度為122cm,最大重量為202kg。

條紋窄頭軟殼龜生物學

這種水生物種在水中生活和覓食,很少在陸地上冒險,可能隻是為了築巢。條紋窄頭軟殼龜在河岸上挖出一個50至75厘米深的巢穴,在雨季之前将60至117個圓形的白色卵放入其中。産卵後,雌性會用她的前肢用沙子遮蓋它們 。

條紋窄頭軟殼龜是肉食性的,以魚、蝦、螃蟹和蛤蜊為食。為了捕捉魚,脖子迅速伸出,魚在遊過時被抓住在嘴裡。

習性:完全水生,除非很少上岸産卵,否則在河岸上挖掘的産卵點深50至75厘米,雨季前産下60至117個白卵,然後将沙子埋回産卵點與前肢。食肉,吃魚蝦蟹,使用與蟒蛇相同的伏擊政策,迅速伸長脖子以捕捉路過的獵物。

條紋窄頭軟殼龜系列

條紋窄頭軟殼龜的兩個亞種分布略有不同。Chitra chitra chitra僅限于泰國西部的湄公河和湄南河流域以及馬來西亞半島的Tahan河流域,而Chitra chitra javanica僅在印度尼西亞的蘇門答臘島和爪哇島發現。

分布:兩個亞種的分布不同,暹羅的小頭在泰國西部的湄公河和湄南河盆地以及馬來西亞半島的塔漢溪盆地,爪哇的小頭在印度尼西亞的蘇門答臘和爪哇。

條紋窄頭軟殼龜栖息地

條紋窄頭軟殼龜是一種淡水水生物種,喜歡水清澈流淌、底部沙質的大河。

栖息地:幹淨流動的沙質河流。

條紋窄頭軟殼龜狀态

條紋窄頭軟殼龜在IUCN紅色名錄上被列為極度瀕危(CR),并被列入CITES附錄II。

瀕危狀态:世界自然保護聯盟:極度危險(距離野外滅絕隻有一步之遙,這表明它比印度小頭贻貝更危險),CITES:附錄2。

條紋窄頭軟殼龜威脅

像東南亞的許多陸龜和海龜一樣,條紋窄頭軟殼龜被密集開發并從野外過度收集,用于亞洲食品市場和國際寵物貿易。事實上,成年條紋窄頭軟殼龜在泰國被珍視為地位象征的寵物,商業養殖場經常從野外帶走數十隻動物,而沒有生産一隻圈養的幼龜。

此外,由于印度尼西亞森林砍伐,由于轉為農田、人類住區、伐木作業和森林火災,條紋窄頭軟殼龜的栖息地遭到破壞,遭受了嚴重破壞。

在泰國,河流污染和改建,包括疏浚沙子、大壩和水庫建設,也極大地影響了海龜種群。條紋窄頭軟殼龜現在經常出現在水庫或密集定居的下遊河段,而不是它們喜歡的清澈,新鮮流動的水的栖息地。水庫的周期性放水使重要的築巢地點面臨被淹沒的風險。

這些綜合威脅使條紋窄頭軟殼龜處于高度不穩定的位置,以至于在2003年,它被正式公認為世界上25種最瀕危的海龜之一。

威脅因素:與亞洲其他海龜一樣,東南亞小頭海龜被用作過度捕撈或國際寵物貿易的食物,值得注意的是,在泰國,巨型東南亞幼崽被用作社會地位的象征,當地繁殖地捕獲了大量的成年個體,但從未繁殖過幼苗。此外,印度尼西亞的個體越來越不容易受到栖息地破壞的影響。泰國的河流污染和在河底挖沙子和建造水庫大壩的做法正在嚴重影響其種群,現在,東南亞蛞蝓經常聚集在水庫或下遊孤立的河段,傳回生存所需的清澈流動的水域,定期的水庫洪水也可能對下遊岸産下的卵造成毀滅性打擊。由于這些威脅,2003年,東南亞小頭龜成為25種最瀕危的陸龜之一。

條紋窄頭軟殼龜養護

條紋窄頭軟殼龜在印度尼西亞根據《生物自然資源及其生态系統保護法》受到國家保護。這禁止以任何形式利用該物種,除非在研究或圈養繁殖等情況下獲得特别許可。在泰國,這種海龜受到野生動物保留和保護法(WARPA)的特别保護,該法控制野生動物的狩獵,貿易,擁有,進口,出口和商業繁殖。

此外,印度尼西亞、馬來西亞和泰國有許多可能含有該物種的重要濕地生境的保護區,禁止收集或幹擾野生動植物,盡管這些保護區的存在在很大程度上尚未得到證明。然而,保護法的執行和防止對保護區的侵占往往受到缺乏資源的限制。

泰國已經為這種海龜建立了圈養繁殖項目,但這些項目隻取得了适度的成功,迄今為止,該物種在圈養條件下的繁殖很差 。是以,有人主張将條紋窄頭軟殼龜作為世界25種最瀕危海龜之一,更新為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)附錄一,嚴格執行禁止捕獵食物和寵物貿易的規定。

此外,在條紋窄頭軟殼龜的範圍内必須繼續形成保護區,如果有機會赢得這場拯救這種巨大,精緻,極度瀕危的海龜的戰鬥。

保護:印度尼西亞、馬來西亞和泰國都給予了它們法律保護和保護區的劃分,但作用有限,執行力度不夠強,泰國官方保護機構在保護方面取得了成就,但由于繁育難度大,對子孫後代的保護非常有限,是以我們建議将其更新為CITES附錄1物種, 嚴禁狩獵和寵物貿易,希望保護區能夠發揮應有的作用,保護這一巨大美麗且極度瀕危的物種。

我拍的圖檔,我們來看看,這種很美

希望大家對IUCN的瀕危評級有直覺的了解,比如東南亞小頭贻貝的危重危險(CR)評級距離野生滅絕(EW)隻有一步之遙,一旦野生滅絕(EW),最終瀕臨滅絕(EX)。

Chitra vandijki, Myanmar:

緬甸小頭,資訊空白,甚至IUCN和ARKive都不包括在内,但可以肯定的是,緬甸小頭是範戴克的小腦袋。從有限的圖檔資料可以看出,它的圖案介于印度小頭和東南亞小頭之間,既不是印度小頭的圖案淩亂,也沒有東南亞小頭的幾何圖案,而是自成一體的。

接下來,來自Cyclanorbinae的"Panclanobinae"是攀登論壇ID為"megatron"的車站朋友在版本頂部文章"獨特的股票翻蓋家族"所說的"股票皮瓣家族",有三個屬,分别是:平底(Cycorlanbis),環狀體屬(Cycloderma),闆塊邊緣屬(Lissemsy)。

以下是在原始版本的基礎上進行修改和完善的:Panyako的蕨類植物具有稱為股骨的特殊結構,指的是這種穿山甲上後肢的内兩個和一個半月形的襟翼,可以部分阻塞後肢。英文名Flap Shell Turtles是帽邊,口袋蓋的意思,也指這種結構。這種結構在麝香,甚至在所有海龜中都是獨一無二的。

是以,它們被單獨分組到一個自包含的子部分中。是以,該科分為兩個分支,Yanyako和Panyaco,Yanyaco是進化和發展分支的骨幹,種類較多,而Panko是進化側支,物種較少,現存物種隻有三個屬于七個物種,全部分布在舊大陸(亞洲和非洲)熱帶地區。其中兩個非洲屬,Cyclanorbis和Cycloderma,起源鮮為人知。一個亞洲屬,熟悉的Lissemys屬,由三個物種統治。特别要提的是,"邊闆"一詞,有人寫圓闆,不準确,他們不明白"邊闆"字的含義,邊闆是龜眼罩下的骨闆,大部分物種在進化過程中迷失了一種結構,沒有邊闆被視為該物種解剖學的一大特征, 隻有獨特的闆塊還保留了部分闆塊,這在家族中非常特殊,"邊緣闆"從這個,它反映了該物種的解剖學特征。

這裡有三個屬,Lissemys,它們有以下三個物種:

印度盒子Lissmys Punctata Bonnaterre,1789年 - 印度翻蓋龜

有三個子:

(北印度框)L. p. Andersoni Webb, 1980 - 斑點北印度翻蓋龜

(中國印度框)L. p. vittata Peters, 1854 - 中印度翻蓋龜

(南印度框)L. p. Punctata Bonnaterre,1789年 - 南印度翻蓋龜

緬甸盒子利塞米斯·斯庫塔塔·彼得斯,1868年 - 緬甸翻蓋龜

斯裡蘭卡 Box Lissemys Ceylonensis Gray,1856 年 - Srin 翻蓋龜

Lissemys punctata Andersoni:

之是以把北印度箱子單獨拿出來,是因為它的圖案在整個邊闆屬中是獨一無二的,而且我一直在養一個北印度箱子,它的習性。如果要寫北印度盒子的方方面面,我一個人就有上百張照片,一篇文章恐怕寫不完,是以就簡單記錄一下我個人對這個物種的經曆。北印度箱體與中國、蛞蝓等底栖物種不同,它喜歡在上層的水中遊泳,幾乎不翻沙,不會潛伏在沙底,可以說是快樂或安靜,它的體型更圓潤底栖型的蕨類植物隆起, 這些特點使得它體力消耗非常大,需要不停地吃東西來補充體力,是以除了晚上睡覺,無論我什麼時候去水族館白天都會看到它伸展身體遊泳找東西吃,胃口的旺盛也造就了它所愛的人的表現。

北印度箱鹌鹑水質要求不高,産地往往可以在水質很差的地方發現,是以它的配方很寬,龜糧、魚蝦、蟋蟀、動物内髒、腐爛的肉甚至面包都不放手。在沒有日曬的環境中可以生存,但容易造成缺鈣和體色變白,裙子進一步發展卷曲,我隻有在第一年在别人的手中,是以這些問題都發生了,到我的手養了一年半後,我建了一個可以随時曬背的環境, 發現它仍然非常喜歡背部,陽光會爬上岸邊,陽光直射的溫度很高,即使背石燙手也是如此,特别是當皮膚破碎時,大部分時間都呆在岸邊不想下水。

它的鼻子比中國蛞蝓短,但不像蟒蛇短,鼻孔很大,明顯像豬的鼻子,嘴和嘴唇都粗,吃東西會先吸氣再咀嚼,是以雖然它的咬肌也很發達,但幾乎沒有咬傷的情況,在繁殖之初, 總覺得它咬不了任何東西隻能吃一點鼻涕蟲,其實經過一段時間的生長,它的咬合力也很強,包括魚頭能咬吞。

它的尾巴很短,但雌鳥較短幾乎看不見,我隻有雄性,它可以是頭部和四肢完全縮進殼中,是以叫"盒子",但不像閉殼龜,它隻有胸部前部的腹肌才能稍微閉合以保護頭部,而四肢周圍的腹肌不能閉合, 後肢的股骨可以起到一定的保護作用。

像其他亞種一樣,它們可以在印度的旱季中期睡覺,存活長達160天。但他們最大的威脅因素是被當地人吃掉,盒子在印度的基地非常大,是以濫釣非常嚴重,尤其是在印度的元宵節上,雖然聲稱"光明驅散黑暗,用善打敗惡",但具有諷刺意味的是,這一天是一場箱子災難, 無數的,尤其是印度箱子被宰殺吃掉,骨頭堆積如山。此外,印度和中國的傳統醫學認為,其外殼可以治療多種疾病,如皮膚病和肺結核(甚至雞蛋),這也導緻其數量急劇下降。

北印度盒子,可以說是我接觸過的所有蟒蛇中最多産的物種,對一切都有很大的好奇心,加上它在水面上遊泳的胃口,無底的食欲和幾乎從不咬人的習慣,使它的互動技巧有點飽滿。在我接觸過北印度箱子之前,我曾和一個專門養箱鹌鹑的朋友,他和我在養箱子後無望地愛着這個可愛的小生命,多年,接觸到無數的海龜,還以為箱子是的奇迹,簡直是好奇的寶貝, 整天盯着一雙神奇的綠豆眼睛看着你遊來遊去,不怕人類,你會伸手過來聞,看,甚至想爬起來,每一樣東西我放進水箱裡不管是另一隻還是溫度計,釣魚都會第一次遊來仔細研究。而在長時間的觀察中,讓我有一種錯覺,認為它聰明,或者至少比一般的聰明,畢竟一個有着如此強烈好奇心的物種不可能傻,它能明白我不會威脅它,明白我會給它食物,明白一定不能咬我, 了解水箱中其他海龜與它有什麼關系,了解新的透明亞克力日光浴床可以爬上去,了解腐爛的皮膚不能先淡化好。總而言之,它正在思考其環境并試圖适應新的變化。

一張合影告訴你北印度盒子裡有多少心機男孩,注意圖檔左側出現的小眼睛!

既然是北方的"印度"盒子,那麼自然就沒有少一點印度特色,一個笑話,我想吐的是北印度盒子的性成熟年齡,其實是2~3歲(别人或寶寶就成了老司機),我才2歲半,也難怪這個年輕人到處都是花草, 無論别人是否願意,進入成年期。而資料顯示,它的丁丁是橢圓形的,很厚(陰莖又粗又橢圓形),求愛和交配過程非常有趣,年輕人伸長脖子,前肢撞到女孩的背心上,如果女孩想上下搖頭三四次,年輕人會以同樣的動作做出反應,重複, 然後女孩沉入谷底,年輕人騎到難以形容的舞台上,交配到最後,年輕人會深情地釋放鹹豬的手,把頭轉向女孩。戰鬥持續長達15分鐘,在此期間,女孩可能會保持姿勢并拖着小夥子四處走動(原諒我無法做到),直到戰鬥結束。(求偶和交配行為是獨一無二的。當雄性開始撫摸雌性的甲殼并伸出脖子和四肢時,求愛就開始了。當接受時,雌性面對雄性,伸出脖子,它們開始垂直擺動頭部三到四次。這種行為重複,然後當雌性定居到底部并由雄性安裝時開始交配。在交配接近尾聲時,雄性松開抓地力,旋轉着面對與她相反的方向。它們保持這種姿勢長達15分鐘。在此期間,雌性可能會拖着雄性四處走動。然後配對分離并交配結束。

Lissemys punctata punctata:

生活習慣等方面參考北印度箱體,外觀呈橄榄色單調,沒有北印度箱形斑點和圖案,頭部花紋也比較幹淨,請注意圖檔中的膿腫,裙子内圈上一排小骨闆就是所謂的"邊闆",記住南印度箱闆的特點, 下面會非常類似于緬甸語盒子的外觀進行比較和識别。

Lissemys punctata vittata:

中印度箱體位于北印度箱體和南印度箱體的過渡區,它與北印度箱體箱體有很多重合的分布位置,生活習慣是指北印度箱體,背甲沒有與北印度箱體相同的斑點和圖案, 類似于南印度盒的橄榄色單色,但中國印度盒盒往往有黑色的垂直頭部圖案,當然,這不是絕對的,下面的邊緣闆是水準比較會有特殊情況。

印度箱體的北部,中部和南部三個子的分布範圍大緻如圖所示,由兩條虛線分隔。

亞種和亞種之間有自然雜交現象,如以下兩種是北印度箱體和中國印度箱體的雜交種,它們接近印度箱體的橄榄色單色,但頭部圖案像北印度箱體一般有黃色斑點,或者雖然有北印度箱甲的斑點, 但斑點淩亂,體色暗淡,頭部圖案有印盒的痕迹。

但有一件事是一樣的,被阿山理論所兜售。

這是國外作家的喂養手冊,重點不低于25度,即記住,在全國大部分地區需要暖和過冬,不能冬眠,最合适的溫度為25~31度,28~31度的幼苗會正常生長。

雌雄識别:成年後,雄性身體較纖細,尾巴稍長,尾盾略微突出;

斯裡蘭卡錫蘭利塞米斯:

斯裡蘭卡紙箱在傳統分類中隻是南印度盒子的一部分,而DNA被證明是一個獨立的物種。從文獻中的幾張照片來看,不知道是個人年紀大了還是自己那麼,斯裡蘭卡箱子比其他箱鹌鹑整體感覺更厚,馬甲光滑,沒有斑點圖案,頭部也很幹淨,全身都像浸泡在油裡的一般油一樣明亮。當然,它們隻分布在斯裡蘭卡,這種地理隔離的特點是南印度箱的快速識别。

Lissemys scutata, Myanmar:

緬甸箱式鹌鹑曾經被歸類為印度箱式鹌鹑的亞系統,于1982年被韋伯歸類為獨立物種,盡管從那時起它們一直存在争議,但由于近年來DNA分類的支援,大多數科學家認為它們是獨立的。它位于緬甸的法洛瓦特河和薩爾溫河,以及泰國東北部。背心通常是扁平的橄榄褐色,盡管幼蟲可能有斑點,一些成蟲可能有模糊的網狀物。因為這個種類絕大多數分布在緬甸,數量也比較多,是以經常有成年個體通過中國雲南邊境流入,但往往被邊上人作為野味消費,被稱為"面包魚",酒吧曾有過詢問,其實就是緬甸的盒子。

這裡有一些重量級的東西,關于緬甸盒子和南印度盒子的比較,其中沒有資訊或錯誤的資訊,最權威的資訊是什麼?當然,專業研究人員是第一手文獻,我之前沒有查閱足夠的專業文獻,不敢随便說,現在我想說,比較鑒定方法最初是在這個基礎上按形态學和解剖學特征分類的,是以僅次于mtDNA分類的權威方法。

在介紹這種方法之前,我們應該介紹一下部門中Pan yako和Yayako的解剖學特征和專業名詞:

如圖所示,蟒蛇的屍體和人腦的屍體不是一個概念,這裡的屍體是指腹側表蟒蛇膿腫闆的解剖标記,堅韌粗糙。Panyako的屍體較多,主要反映在上腹部和中腹部,這與下面的上闆和内闆形式有關,除了闆Yako還具有閥門結構,如上所述。

如圖所示,這是Panjako和Yayaco的腹部神谕的地圖。兩者從頭到尾都有上闆、内闆、舌闆、下闆、劍闆這五塊骨闆,但盤雅子的闆明顯較大,内闆呈圓形突出,會在身體表中形成身體;盤爹的舌闆與下闆合并,稱為舌的下闆(hho,hyo-hypoplastral骨化),而闆闆的舌闆與下闆分離并通過間隙連接配接。

Panyako的邊緣闆屬更是特别,它在裙邊有一排小骨頭片,稱為邊緣闆(ppo,後外周小骨),這種結構在生長過程中會逐漸形成骨型,緬甸箱闆和印度箱闆在世代規律上,形式有很大不同, 這也是韋伯在1982年作為一種單獨的基礎,我們将較長的描述這種差異。(注:下圖中的宏觀蜻蜓指的是Nelsonia hurum,中文稱為印度孔雀)

在下圖中,A是印度箱的後視圖,B是腹部視圖,n sn頸闆(頸椎),pn s/前頸闆(頸椎前),hho s舌(hyo-發育不良骨化),ppo邊緣闆(後耳骨)

在下圖中,A是印度箱體的前頸闆增大,B、C是前頸闆的不同部分,n-頸闆(頸闆)、pn、前頸闆(prenuchal),這裡介紹的是前頸闆,它指的是部分闆材yako物種獨特的骨骼結構,當頭部縮回殼時可以關閉下來, 起到密封保護頭部的作用。

這是不同尺寸的邊緣闆的詳細圖檔。

這是我自己舉起的北印度箱子邊闆的圖檔,因為它才剛剛開始長出邊闆,是以并不明顯。

重要提示:緬甸和印度箱形鹌鹑(尤其是長相相似的南印度鹌鹑)的鑒定:

邊緣闆屬的邊緣闆和前頸闆在個體生長過程中被骨化,晚于其他部位的骨闆,其中邊緣闆比前頸闆更早被骨化。邊闆和前頸闆是自由骨,不與背心的身體形成骨骼連接配接,它們的作用是一樣的,都是為了更好的閉合保護時四肢和頭部,前頸闆保護頭部和前肢,邊緣闆保護後肢。當個體收斂骨開始殺菌時至少70mm,一般邊闆的骨化開始于A長度90~100mm左右,邊闆的骨化是不規則和不對稱的,但緬甸箱體與印度箱體之間有重要差別——

印盒:1.每側邊闆數量少于9個,邊闆形式比較大;2.第一邊闆從頭到尾比其他邊闆大;3.内闆較大 體體通常較小或中等,形成較晚(注:北印度箱體的第一邊闆較大,内闆較小)

緬甸語盒:1.每側邊闆數量在9個以上,邊闆形式更詳細;2.第二邊闆從頭到尾都大于第一邊闆;3.内闆體通常較大,形成較早。

下面結合圖檔,下圖是印度箱闆形态的不同時期,可以看出,在A成長于70mm時開始的邊緣闆,形式較大,第一邊闆較大,每邊數小于9。

下圖為緬甸箱體的邊緣闆形式,每邊9個以上,形狀精細,背面邊緣闆比第一邊闆大。

這種差異早在1982年就以韋伯為分類依據,但不知何故國内資料從未提及,下圖是韋伯文獻原文圖檔,A、B、C是印度箱,D、E是緬甸箱,其邊闆的形狀和數量之差很明顯。

下面看實物圖檔,下圖是緬甸箱,我們注意到上面我說的觀察點,我用紅色圓圈标出了一個紅色的圓圈,邊緣闆的數量,第一個邊闆的大小,再看内闆體,雖然個體發展的程度不同, 但大方向是一樣的。

比較南印度箱體的邊緣闆數量、第一個邊闆的大小和未開發的内闆主體。

關于第三點鑒定,内闆體的大小和形成時間,請比較下面兩張體型相似的個體圖檔,上圖是我北印度箱體,内闆體發育明顯較晚,下圖是緬甸箱體,内闆體發育明顯較早。

最後給邊闆屬做一個總結,三角形是斯裡蘭卡盒子,實心圓是南印度盒子,空心圓圈是北印度盒子,鑽石是中國印度盒子,正方形是緬甸盒子。個人的斑點由圖中的兩條線精确地分開。

下圖是所有成員的照片,a是北印度盒,b是中國印度盒的斑點梯度個體(攜帶中國印度盒的線粒體基因),c是北印度盒的一塵不染的梯度個體(攜帶北印度盒的線粒體)兩者的身體基因), b和c,分别在印度的奧裡薩邦(見下圖)被發現,這是印度北部和中部盒子相遇的地區,是以極有可能雜交,攜帶線粒體基因的人不超過誰是母親,d是中國印度盒子,e是南印度盒子,f是斯裡蘭卡盒子, g 是緬甸語框。

下圖是所有成員頭部的特寫鏡頭,a是北印度框,b是中國印度框,c是南印度框,d是斯裡蘭卡框,e是緬甸框。斯裡蘭卡箱形鹌鹑可能在很小的時候就有頭部紋身,類似于南印度,印度中部或緬甸的紋身。