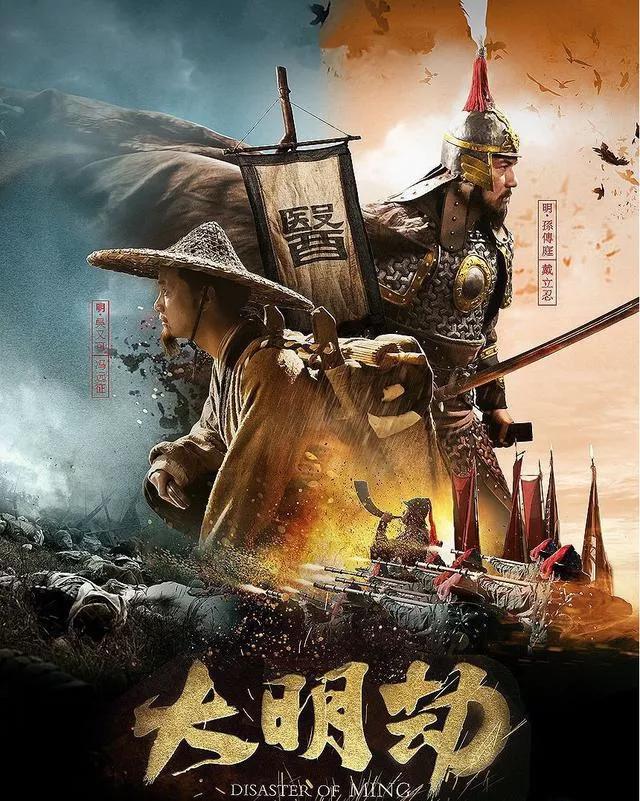

電影《大明劫》講述了崇祯15年(1642年)瘟疫橫行,李自成攻打開封,明朝江山内憂外患,孫傳庭與吳又可分别誓死抗擊闖軍與瘟疫的故事。

瘟疫是人類發展史上永遠躲不了的災難,無論你是盛世還是亂世。但瘟疫在不同的時代,給人類帶來的傷害卻是絕然不同的。

《大明劫》講述的是一個亂世抗疫的故事。曆史上對亂世瘟疫的記錄往往比較多。是不是像古人所說的,瘟疫是上天對人類不敬的懲罰,是以往往戰亂就伴随着瘟疫呢?當然不是,隻是瘟疫發生在和平年代時,通過強有力的防疫措施很快就撲滅了,造成的損失很小,不值一提,或者史書一筆帶過,後人不怎麼關注罷了。盛世相比亂世,沒有那麼多的殺戮,衛生條件好,發生瘟疫的機率自然要小得多。

《大明劫》有兩條線,抗擊闖軍這條線我們暫且不提。在抗疫這條線上,吳又可是一個孤膽英雄。本身他自己就是一個逃難者,但作為一名醫者,懸壺救世的使命讓他參與抗疫的工作中,成為了百姓的守護神。

亂世抗疫大機率是很難成功的。有效的行政體系是確定抗疫工作有效推進的前提。去年政府一聲令下,武漢封城,全國按下暫停鍵,減少人員流動,疫情形勢迅速好轉。這在亂世是做不到的。《大明劫》裡從始至終都沒看到政府的影子。有人說,孫傳庭是代表政府的。孫傳庭還真不是,他是體制内的沒錯,但他的使命是追擊流寇,他最關心的是軍營和士兵的安全,是戰場的局勢。不過孫傳庭是這亂世中的一股清流,他能做到愛民救民,也給予了吳又可極大的信任和支援。明朝末年,因戰亂導緻地方政府的組織體系早已一盤散沙,百姓有難除了自求多福外毫無辦法。

預防是抗疫的重要手段。吳又可在當時的醫療條件下,能提出“疠氣”緻病之學說,認識到瘟疫從空氣中傳播是難能可貴的,他提出人員隔離也是有效的。後來,他通過反複實驗,讓百姓飲用用竈土混合的酸菜汁水,這和現在服用中藥提高人體免疫力、注射疫苗增強病毒抗體簡直異曲同工。這對于能遇上吳又可的人來說是幸運的,起碼能提高生存的機率。但當時吳又可的抗疫能取得最終的勝利嗎?

答案是否定的。瘟疫是天災,但更是人禍。流寇猖獗,瘟疫盛行,朝廷國庫空虛,孫傳庭向當地鄉紳、地主、官員籌資,大家都不願意出資,僅籌到百兩銀子。孫傳庭設宴,這些人紛紛前來巴結,贈以厚禮。孫傳庭憤慨不已,指着兩堆物資,說:這些,是你們給我孫傳庭的。這些,是你們給大明朝的!大明朝如果滅了,你們給我孫傳庭有什麼用!

這樣的體制,這樣的官紳,國家還有希望嗎?果不其然,孫傳庭随後戰死,“傳庭死,明朝亡”,明朝很快也滅亡了。在這樣的世道,吳又可的方子很好,可是又有誰會來找他,把方子傳世救萬民呢。吳又可也隻好無奈地回到南方,繼續他的從醫事業,養家糊口,順便能救一命算一命。命如草芥,這大概就是亂世裡百姓無法擺脫的命運吧。

回過頭來看,現在疫情一有苗頭,政府立即采取防疫措施,上下關聯,有令必行。尊重每一個生命,對染疾者全力救治,不惜任何代價。這就是盛世的風範,國之幸,民之幸也。