文、圖/羊城晚報全媒體記者 黃宙輝 通訊員 餘冠峰

“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花。”唐代詩人孟郊在考取進士之後寫下這句詩,表達了自己登科後的巨大喜悅。(更多新聞資訊,請關注羊城派 pai.ycwb.com)

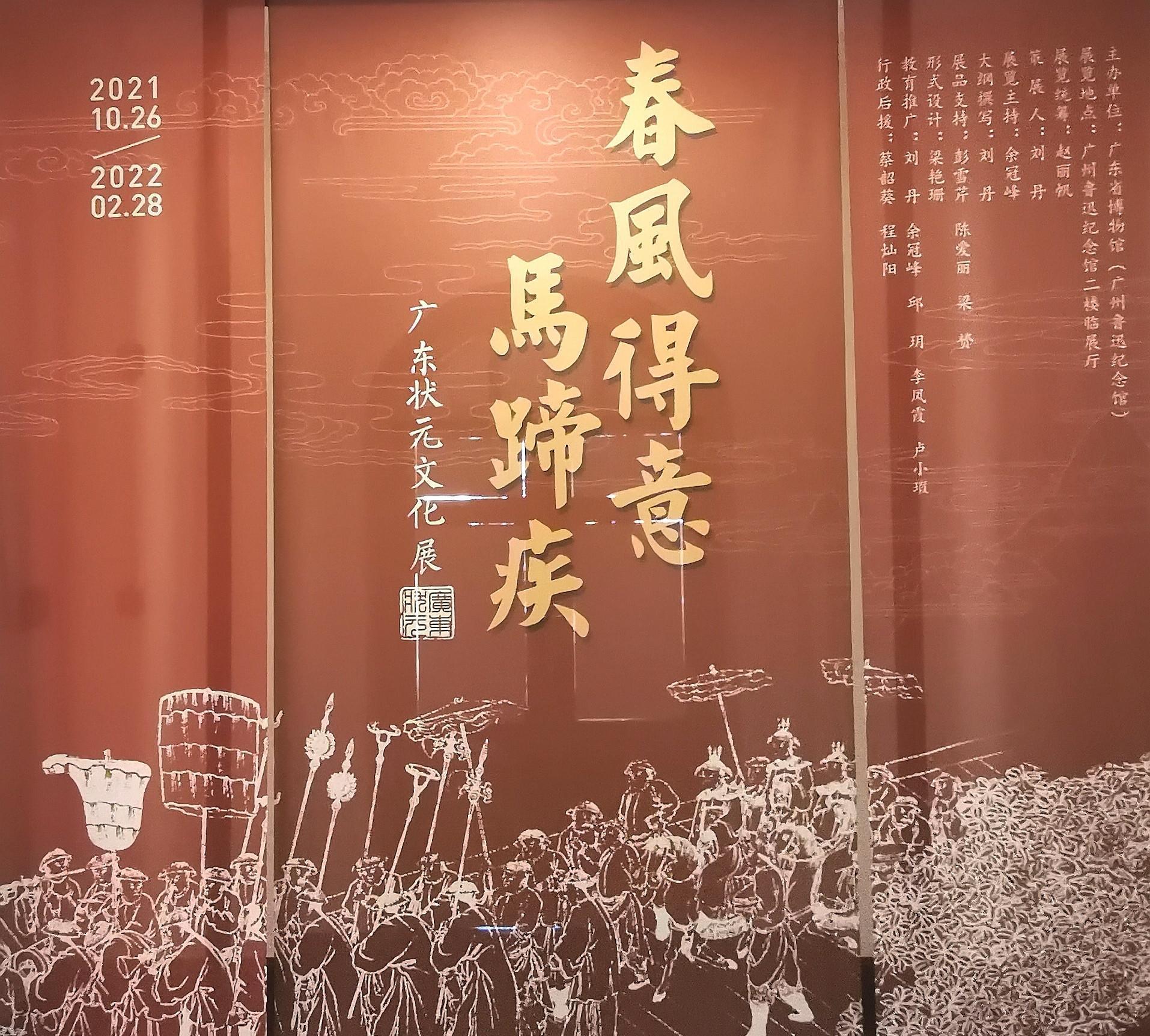

10月26日,“春風得意馬蹄疾——廣東狀元文化展”在廣州魯迅紀念館開展,将展至2022年2月28日。展覽通過“一個狀元的誕生”、“廣東狀元那些事”、“狀元文化進行時”等部分,系統挖掘、梳理廣東科舉文化資源,展示廣東狀元的人生軌迹和事功。

經四級考試才可誕生“狀元”

科舉制度是我國古代考試選拔官員的基本制度,始于隋唐,完備于宋,盛于明清,在中國曆史上延續了1300多年之久,是中國曆史上曆時最長、影響最大的制度,對中國傳統社會的建構影響巨大。

“狀元”是科名中的最高榮譽。“狀元”之名,最早可溯源至唐代,指科舉考試殿試中的第一名。中狀元号稱“大魁天下”,“狀元及第”是古代讀書人寒窗苦讀的畢生追求。

圍繞着“狀元及第”而形成的狀元文化以尊重知識文化為價值導向,以理想主義為精神追求,滲透到社會生活的方方面面,影響綿及當下。

科舉制堅持“公開考試、平等競争、擇優任用”的原則,為讀書人提供了晉身仕途,實作人生抱負的機會,為社會階層之間縱向流動的暢通,維護社會穩定提供了公平、公正的管道。

明清考生在應科舉求功名的道路上,大緻要經過童試、鄉試、會試、殿試這四級考試,漫長的讀書應試生涯才宣告終結,一個“狀元”由此誕生。

一展看盡廣東14位狀元事功

展覽的“廣東狀元那些事”部分值得特别關注。本次展覽策展人劉丹介紹,自隋、唐開科取士至清光緒三十年(1904)甲辰科最後一次科舉考試的1300多年間,廣東一共出過9位文狀元(莫宣卿、簡文會、張鎮孫、倫文叙、林大欽、黃士俊、莊有恭、林召棠、梁燿樞)和5位武狀元(朱可貞、林德镛、李威光、黃仁勇、姚大甯)。

他們憑借锲而不舍的苦學精神,得以金榜題名,給自己的家族和地域帶來無上榮光;他們以儒家的仁義道德為精神信仰,在不同的領域施展抱負,在曆史上隽刻下自己的身影。

展覽通過文字、圖檔資料以及相關實物,詳實地介紹了廣東各位狀元的生平事迹,讓觀衆一覽廣東狀元的“威水史”。

此外,本次展覽還展示了“貢院入場執牌(清代)”、“光緒癸巳恩科廣東鄉試第三場第五道題大布告(光緒十九年)”、“解元匾額(清代)”、“五子登科 狀元及第”餅印模等展品,令觀衆大開眼界。

來源 | 羊城晚報•羊城派

責編 | 李 力