有人說尼采是時代的叛逆者,有人說尼采是世界的叛逆者,還有人說尼采是人類的叛逆者,但仔細讀過尼采著作的人會發現,尼采是個叛逆者,他叛離了時代,叛離了普通人類,走向了一條少有人懂的思想之路;

但尼采又不是一個徹頭徹尾的叛逆者,他還抱有對生活的希望,對生命的熱愛,對努力進取的認同,是以他不是個純粹的叛逆者,隻是叛逆思想在其思想中所占的比重比較大。

《論道德的譜系》是尼采道德哲學的代表作,他在這本書中對基督教的起源進行了心理學分析,叙述了高貴道德和教士道德的對立,在他的眼中,高貴道德才是真正的道德,教士道德遠遠比不上希臘羅馬道德;

在第二章中,尼采總體叙述了基督教原罪的起源,即起源于債權人與債務人之間早已确立的欠債要還的思想基礎上;第三章強調了禁欲主義,尼采始終不贊成禁欲主義,認為這壓制了人類的本能。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">一、遁世的反叛:尼采的一生</h1>

1.尼采及其著作:反叛的思想陣地

尼采一生涉略甚廣,在哲學、音樂、藝術等方面都有所涉略,尤其在哲學方面,尼采堪稱一個時代的大師,他通過不斷地思考,在看到社會弊端的情況下,一直尋找治世良方。

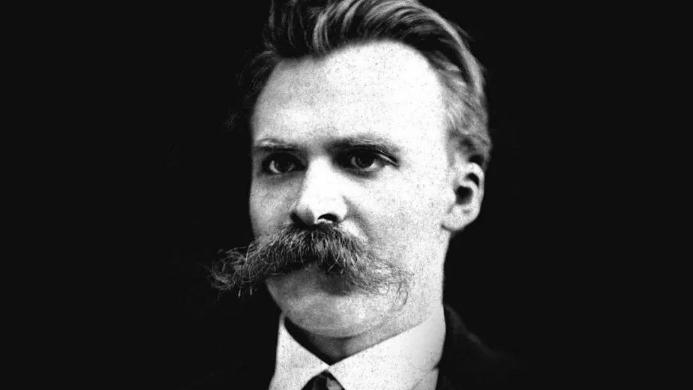

尼采的反叛思想與其人生經曆有很大關系,尼采全名是弗裡德裡希·威廉·尼采,這是其父親,一個為普魯士王子教書的牧師,他為了慶祝尼采和王子弗裡德裡希四世同一天出生而為愛子取了這樣一個名字,是以尼采的父親對尼采的未來充滿希望。

五歲之前的尼采是幸福的,他有父親、母親和兄弟姊妹的陪伴,但五歲之後,尼采的父親去世了,不久他的弟弟也因為患上了與父親同樣的病而去世,父親和弟弟的接連去世對尼采産生了巨大打擊,這也奠定了其日後思想反叛的基礎。

十四歲的尼采進入了中學,之後又進入波昂大學攻讀神學和哲學,尼采一直對上帝和基督教虔誠不已,經常會一個人默默地讀《聖經》。但是,大學生活使尼采感到十分無聊,沒有任何思想上的碰撞。

直到尼采遇見了古典語言學教授李佛魏,這對尼采的整個人生産生了巨大影響,尼采很受李佛魏的賞識,在與李佛魏的交往中,尼采心中懷疑上帝的萌芽逐漸生根發芽,他也不再是那個曾經虔誠信仰上帝的人了。

這種懷疑上帝的思想在尼采讀到叔本華的作品之後,竟變得一發不可收拾,他開始信奉叔本華為精神導師和偶像,尼采一生很少信服誰,除了柏拉圖等少數古希臘思想家,大部分都是對其他思想家的批判。

尼采的著作是其反叛思想的主要陣地,包括《瞧!這個人》《悲劇的誕生》《權力意志》和《查拉圖斯特拉如是說》等等,他的著作有個很大的特點,就是非常成體系,他在作品中建構了一個宏大的世界,而查拉圖斯特拉就是其中的超人,他的很多著作之間是有緊密聯系的,隻有讀完大部分著作才能對尼采進行中肯的評說。

2.尼采與瓦格納的決裂:反叛權貴的縮影

尼采與瓦格納相識之時,瓦格納已經是德國比較著名的作曲家。1868年,二十四歲的尼采第一次見到了瓦格納,相談甚歡,甚至有一見如故的感覺,主要原因在于兩人都對音樂感興趣,并且兩人都對叔本華的思想感興趣。

叔本華是德國“悲觀”哲學的代表,認為人生是悲觀的,沒有意義的,人們深陷欲望之中,唯有死亡才是真正的解脫,這一思想使瓦格納和尼采感同身受,十分認可。

瓦格納和尼采因共同興趣而交好,兩人的友情就像是知音和互相崇拜帶來的吸引;但兩人的決裂也在于興趣上的分道揚镳,瓦格納是一個作曲家和指揮家,在自己的《尼伯龍根的指環》上演時,他邀請尼采前往觀看,結果尼采對演出現場的喝彩和吹捧感到不快,他認為這些俗人或“末人”根本不懂,并是以對瓦格納感到生氣。

之後,又雙方因為《帕西法爾》而不快,瓦格納也從無神論者轉為基督徒,而基督教正是尼采《論道德的譜系》所批判的對象。尼采在決裂之後,雖然寫文批評瓦格納,卻在其聽說瓦格納去世之時潸然淚下。

尼采與瓦格納的決裂是尼采反叛權貴的縮影,尼采雖然主張超人學說和強力意志,但卻不偏愛俾斯麥等德意志帝國官場上的風雲人物,或者強人,反而更同情猶太民族.

但瓦格納與此相反,他結識帝國權貴,經常為路德維希二世等人演奏,贊成德意志帝國的反猶思想,帶有濃厚的民族主義,對日耳曼古老傳奇的信仰等等。《尼采與瓦格納:從相知到陌路》中指出:“除我(尼采)之外,世間無第二人了解瓦格納的非凡才華。”

<h1 class="pgc-h-arrow-right">二、反對一切:批評上帝和末人</h1>

1. 對上帝的反叛批評:“良心譴責”和“負罪感”

尼采最驚世駭俗的思想莫過于宣稱“上帝死了”,但在此之前,他在《論道德的譜系》中就對基督教進行批判,批判了教士道德、基督教原罪說和禁欲主義等思想。

尼采在書中提出了一個債權人和債務人的思想,這是遠古時代的人們在日常生活中積累得出的經驗,即債務人必須向債權人還債,也就是一種古老的欠債要還的思想。尼采将這種思想通過公社、國家和祖先的推演,最終将債權人的角色推演到上帝。

換句話說就是,上帝成了債權人,而債務人就是負債的人類,人類的原罪由上帝的獨生子耶稣通過上十字架的方式償還了,是以人類雖然不再有罪,卻對上帝負有債務,而這是一種人類始終無法還清的債。尼采認為,基督教教士就是通過這種古老的欠債要還的思想控制了人的思想,抑制了人的本能,而他所反對的就是教士這種近乎欺騙的行為。

張典在《尼采道德的譜系之基本問題》中指出:“基督教将暴力和殘忍的本性美化成得救的必須,基督教培養了一種奴隸道德。”的确如此,尼采認為基督教源出于怨恨,教士道德颠覆了高貴道德,即古希臘、古羅馬的道德。

2. 對現實人群的反叛:超人學說

尼采因為對現代人的失望,轉而創造出超人,超人是人類發展的制高點、牽引力,更具體一點,就是人類進步的模範。尼采的超人并非一蹴而就的,他的成長要經曆堅韌精神的鍛造,要經曆駱駝走遍千山萬水的艱苦,要經曆獅子為自由苦守荒漠的堅強,還要經曆猴子的“我能明白”,由此,才能變成孩童。

孩童可以構想出新的精神居所——自我的世界。尼采的超人是一個集體名詞,不指代任何現實人物,包括過去的偉大人物,或現在的偉大人物,他隻是尼采心中對人的一個最完美的設想,超人在永恒輪回中不斷超越自我,實作革新。

超人的概念非常廣泛,有人認為超人是絕對的自由,毫無束縛;有人認為超人是未來人,是一種未來的想象;也有人認為超人是一個完美的人,能減少犯錯的可能,引領人類走向自由。

尼采的著作《查拉圖斯特拉》道出了尼采心中的超人意義:“超人與大地同義……超人便是大地;超人與大海同義……閃電與瘋狂便是超人……”。是以,尼采眼中的超人就是無所不包的自然界。

在我看來,超人更多代表的是一種意志,大地代表了堅韌精神,閃電與瘋狂代表了尼采《悲劇的誕生》中的酒神精神,是一種痛苦與狂喜的交織感,囊括一切的自然界則包含超人的一切優秀品質。

超人學說之是以被認為是對普通人的反叛,不在于超人二字,而在于他設想出了一個與現實格格不入的完美的超人,以此來表達他對現實社會的不滿。但在反叛的同時,超人學說中充滿了尼采對未來人的期待,他希望現實的人能以超人為目标進行發展。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">三、總結</h1>

尼采因其思想而被視為時代的異類,他批判西方理性主義傳統,批判西方形而上學傳統,尤其是西方古典學者一直追求的永恒不變,批判消極的虛無主義,但贊成積極的虛無主義。

尼采最大的反叛在于他公然宣稱“上帝死了”,雖然随着現代文明的發展,19世紀的西方人已經逐漸不再真誠地信奉上帝,而隻是将每周的禮拜當作是一場必須完成的儀式,但還沒有人敢于高呼“上帝死了”。

不僅如此,尼采也對很多歐洲學者持批評态度,他的批評對象從早期的蘇格拉底,一直到康德和黑格爾,尼采對他們的思想也有借鑒。

從“上帝死了”的言語中可以瞥見尼采對基督教的反對,與此同時,尼采還反對佛教等一切宗教信仰,為的就是弘揚自由,反對這些宗教以道德旗号壓制人的自由。尼采還反對現代工業文明社會,尤其是現代社會造成了人們精神的空虛,财富成了人的唯一追求。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">四、參考文獻</h1>

弗裡德裡希·尼采:《論道德的譜系》

弗裡德裡希·尼采:《查拉圖斯特拉》

弗裡德裡希·尼采:《悲劇的誕生》

張典:《尼采的道德的譜系之基本問題》

但丁:《論世界帝國》