在唐代邊塞詩人岑參的眼中,涼州的花門樓絕對是一個友人相聚、開懷暢飲、吟詩高歌的首選之地。

那時的武威,雖處于邊塞,但經濟繁榮,民風淳樸,景色優美,深受岑參喜愛。他在這裡寫下了許多優美的詩歌,其中多次提到了花門樓。

公元751年三月,安西節度使高仙芝調任河西節度使。在安西節度使幕府任職的岑參和其他幕僚一道來到春光初臨的武威,在武威度過了近半年的軍旅生活。

邊城武威,春光醉人,街市一派繁華景象。在經曆了漫漫長途的辛苦旅程之後,岑參忙裡偷閑,小遊武威城。當他來到武威大雲寺附近的花門樓前一家小酒店時,看到道旁榆錢初綻,一位年近七十的老翁安然沽酒待客,這誘人的場面深深吸引了岑參。他在小酒店駐足片刻,一邊欣賞迷人的春光,一邊讓醉人的酒香驅散旅途的疲勞,并當即作了《戲問花門酒家翁》一詩:

“老人七十仍沽酒,千壺百甕花門口。道傍榆莢巧似錢,摘來沽酒君肯否?”

在欣賞詩歌之餘,也應該注意到,這首詩無論是題目還是内容,都提到了“花門”。

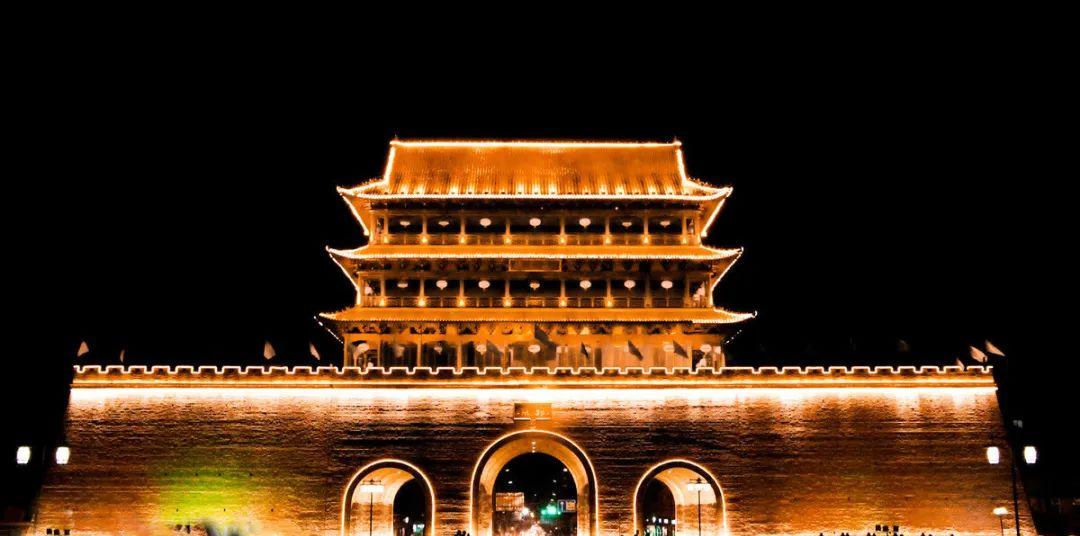

這裡的“花門”就是“花門樓”,指涼州館舍的樓閣,是唐代涼州的一座标志性建築。河西學院賈小軍教授在《五涼都會姑臧城略論》一文中認為,“花門樓”應當是涼州城中具有代表性的酒肆,也即詩人與友人聚會的地方。

唐初,為防禦需要,在居延海北三百裡的花門山設立堡壘。天寶年間為回纥占領,後因以“花門”為回纥的代稱。但武威的“花門樓”應該還有别的說法。武威花門樓大緻位于大雲寺附近,估計與當時寺院裡的“花樓”“花樓院”有關。唐景雲二年(711),當地對大雲寺進行維修,維修完工之後,便刻石立碑記載其事,即《大雲寺古刹功德碑》,由前澒修文閣學士劉秀撰文,朝行郎、涼州神鳥縣主簿、谯郡夏侯湛篆額。原碑早已湮滅,明代重刻,更名為《涼州衛大雲寺古刹功德碑》。

碑文上有這樣的記載:“當陽有花樓重閣,院有三門回廊,依寶林而秀出,幹瑤光而直上,洵人天之福地,為善信所皈依也。”“花樓院有七層木浮圖,即張氏建寺之日造,高一百八十尺,層列周圍二十八間,面列四戶八窗”。碑文中不僅叙說禅院、樓閣、佛塔、彩繪等維修情況,而且提及“崇草園林、列莳花果、琪樹争妍、瓊台森列”等,其中就包括“花樓”“花樓院”。維修後的大雲寺雄偉壯麗,且有園林樓閣,自然吸引“法城之侶,朝夕來遊,行李之徒,瞻仰不辍”,可以說是當時的一處旅遊勝地。

或許“花門樓”就是在“花樓”“花樓院”門前或附近修建的館舍,用來吸引四方遊客及文人墨客在此賞景住宿、飲酒誦詩。

岑參便是其中之一。

751年夏天,岑參離開武威回到長安。三年後的754年夏秋之間,岑參又赴北庭都護、伊西節度使封常清幕府,任節度判官。他從長安出發,路過曾經生活過半年的武威,帶着濃厚的感情在武威停留了好幾天。看着武威的繁華與熱鬧,岑參禁不住豪氣迸發,在武威的花門樓與友人痛飲一番,發出爽朗的大笑,揮毫寫下《涼州館中與諸判官夜集》一詩:

“彎彎月出挂城頭,城頭月出照涼州。涼州七裡十萬家,胡人半解彈琵琶。琵琶一曲腸堪斷,風蕭蕭兮夜漫漫。河西幕中多故人,故人别來三五春。花門樓前見秋草,豈能貧賤相看老。一生大笑能幾回,鬥酒相逢須醉倒。”

此詩從多個側面刻畫了武威城的建築規模、多民族共同生活的情景以及貿易興盛、店鋪林立、美酒飄香的都市生活。

而讓岑參淋漓盡緻地抒發豪邁情懷的地方,仍然是夢牽魂繞的花門樓。

當年的武威花門樓早已無迹可尋,但詩人留下的詩歌卻千古流傳。捧讀其詩,猶如翻閱古色古香的唐代武威曆史畫卷,令人回首千年,浮想聯翩。

作者簡介:李元輝,甘肅武威人,市涼州文化研究院助理研究員。先後在《甘肅日報》《民主協商報》等報刊雜志發表曆史文化類文章三百餘篇。出版長篇曆史小說《汗血寶馬》,詩文集《詩文話天馬故裡》(與西木合著),武威文史散論《天馬長歌》(與張長寶合著),武威非遺專著《涼州賢孝之“二十四孝”》(與趙大泰等合著),五涼文化著作《話說五涼》(與徐兆壽合撰),參編出版《涼州會談》連環畫。