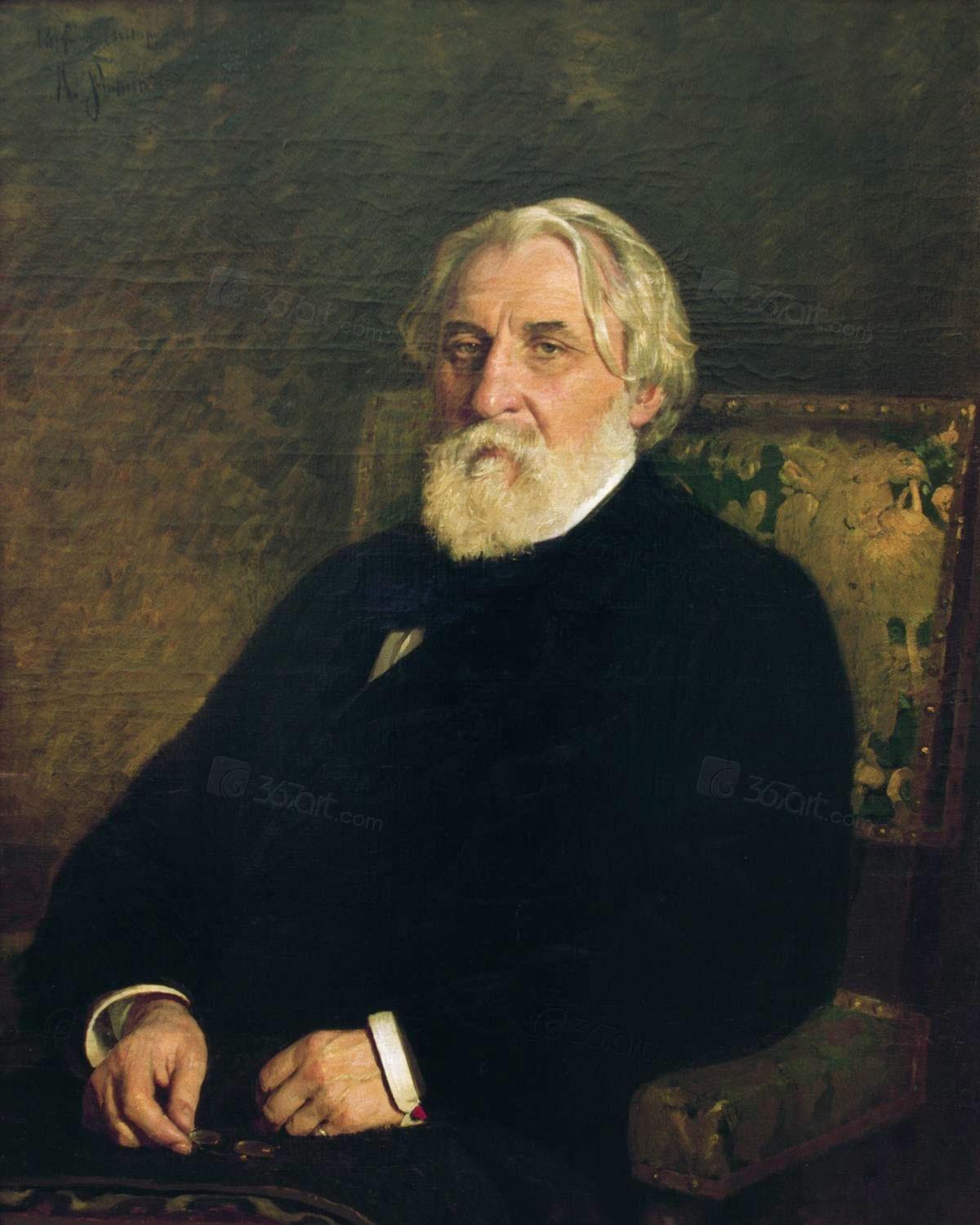

在俄國文學史中,被後人稱為“三巨頭”的,是屠格涅夫、托爾斯泰和陀思妥耶夫斯基。

他們有很多的共同點,都身處十九世紀的俄國,都出身于貴族家庭,屬于同一個階層,還都是文學大家,按理說,他們應該都是好朋友才對呢。

可實際上,“三巨頭”之中的屠格涅夫和托爾斯泰,卻曾經有過長達17年之久的交惡史,甚至當初兩人翻臉的時候,差點兒就要決鬥了,這到底是為了什麼?

原因說起來還是比較複雜的。

剛開始的時候,托爾斯泰仰慕屠格涅夫,屠格涅夫欣賞托爾斯泰

屠格涅夫比托爾斯泰要大上十歲,早在1847年,屠格涅夫就已經在俄國的進步刊物《現代人》上,陸續發表了自己的代表作《獵人筆記》,已經是俄國炙手可熱的大作家了,而此時的托爾斯泰,才剛剛從喀山大學退學回家,還沒有開始自己的寫作生涯。

1851年,托爾斯泰跟随他的哥哥前往高加索服役,并且開始嘗試寫作,并于第二年發表了自己的第一部小說《童年》,而且,同樣是發表在刊物《現代人》上面。

屠格涅夫在看到這篇小說之後,很是興奮,迫不及待地想要結識這位才華橫溢,筆名叫做“列·尼”的年輕人。托爾斯泰也在讀過《獵人筆記》之後,十分的欽佩屠格涅夫的文采。

1854年,托爾斯泰随軍隊調往多瑙河,參加了克裡米亞戰争中的塞瓦斯托波爾圍城戰,結果城市陷落,俄國戰敗了。托爾斯泰在軍隊裡申請了休假,但是他并沒有回家,而是直接去了屠格涅夫的家裡。

後來,兩人又與《現代人》的編輯,俄國著名詩人涅克拉索夫見了面,三個人愉快地度過了一天的時光。屠格涅夫後來說到,他當時是懷着“一種奇怪的,像慈父般的感情”,欣賞、關心着年輕的托爾斯泰的。

“人無千日好,花無百日紅”,交往的時間一長,屠格涅夫和托爾斯泰兩人就發現了彼此之間的巨大鴻溝了。屠格涅夫性情溫和,托爾斯泰則比較激進,在文學方面,托爾斯泰并不認同當時比較大衆化的文學觀點,并且對其予以猛烈的抨擊和評判,這讓屠格涅夫這些作家,對托爾斯泰不時地感到有些疑惑,甚至是憤懑。

表面上,兩人最終的決裂隻是一個誤會

1861年的一天,屠格涅夫和托爾斯泰一起到作家費特的家裡做客,在大家閑聊的時候,屠格涅夫提到了自己的女兒,她的英國家庭教師為了培養孩子的善良品行,要她收集農奴們的破衣服,親手縫補好了之後再還給他們。

屠格涅夫在言語之間,對家庭教師的做法還是相當認可的,但這激起了托爾斯泰的不滿,開始譏諷起這種做法,說這不過是貴族老爺式的虛僞與做作:

“可我認為,一位打扮得漂漂亮亮的姑娘,拿一些肮髒發臭的破衣裳擺在膝頭,倒像是演一幕不真誠的戲。”

一個人的涵養再好,恐怕也難以容忍别人譏諷自己的孩子,屠格涅夫已經不高興了,但托爾斯泰仍然不依不饒,繼續發表自己的批評,屠格涅夫終于忍無可忍,對托爾斯泰嚷道:

“如果您再用這種腔調說下去,我就扇您的耳光······”

這下可好了,托爾斯泰還真就不再說話了,他紳士派頭十足地起身離開,到了離家不遠的一處地方,并派人為自己準備好了手槍和子彈,他要與屠格涅夫決鬥。

但是,在做出決鬥這個決定之前,托爾斯泰還是冷靜地先給屠格涅夫寫了一封信,希望能夠得到他的道歉,以化解兩人之間的沖突。

收到信後,屠格涅夫也意識到了自己的失禮之處,當着朋友費特的面兒,尤其還有費特夫人在場的情況下,對托爾斯泰說出這麼粗魯的話,的确是不禮貌的,是以他就給托爾斯泰回了一封信,向他表示了自己的歉意,派人送到了托爾斯泰的家裡。

屠格涅夫不知道,托爾斯泰當時并不在家裡。

當仆人把信給他拿回來的時候,屠格涅夫又在信裡為自己的疏忽表達了歉意,然後派人再把信送到了托爾斯泰的住處。

可是,這就有些晚了。

托爾斯泰等不來屠格涅夫的道歉信,還以為是他拒絕向自己道歉呢,于是立即又給屠格涅夫寫了一封措辭嚴厲的信,并明确地向他表示,“我希望真正的決鬥”。

屠格涅夫在收到這封信之後,也很委屈,自己已經道過歉了,對方還這麼揪住不放,居然還要與自己決鬥。貴族可是很重視自己的名譽與尊嚴的,無奈之下,屠格涅夫在回信中再次解釋了自己的過錯,但同時也接受了決鬥的提議。

最後,在朋友們的說和之下,這場決鬥并沒有進行,但兩人之間友誼的小船算是徹底翻了。這一翻,就長達17年之久。

暗地裡,這關乎到兩人對待私生子的态度問題

屠格涅夫當時所說的這個女兒,是他年輕時與一個女裁縫生下來的。女裁縫被屠格涅夫十分強勢的母親趕走了,但把她生下來的小女孩抱了回來撫養。屠格涅夫一生就隻有這一個孩子,他給了這個孩子女兒的名分,後來又把她送到自己的心上人身邊。屠格涅夫終其一生,一直在疼愛、資助着這個女兒。

當時,俄國的貴族家庭非常的崇尚西歐文化,他們互相之間基本上不說俄語,而是說法語的。是以,他們就一定會給自己的孩子找一個法國,或者是英國的家庭教師的,這也說明了屠格涅夫對他這個私生女兒教育的重視。

相同的是,托爾斯泰年輕時也與家裡的一個農奴有一個私生子,但是,他沒有給這個孩子任何的名分,更沒有給他應有的教育和照顧,這個孩子一直是以一個小農奴的身份存在的。倒是托爾斯泰的大兒子對這個同父異母的哥哥不錯,讓他為自己駕馬車,一直在照顧他的生活。

當屠格涅夫在衆人面前談論自己女兒的貴族教育時,托爾斯泰就處于一種很尴尬的狀态了,難怪他當時的情緒會這麼的激動,甚至不遺餘力地來抨擊這種教育方式了。

兩人之間的關系,還是比較尴尬的

托爾斯泰有一個妹妹,兄妹之間的關系很是親密,托爾斯泰晚年時出走時,其目的地就是要去找他這個妹妹的。

此前,屠格涅夫是見過托爾斯泰的這個妹妹的,彼此都很有好感,但托爾斯泰的妹妹那時已經結婚了,隻是婚姻并不美滿。

在當時的俄國,離婚可是一件很困難的事情,托爾斯泰的妹妹費了很大的力氣,終于辦好了離婚,但這時的屠格涅夫卻遠赴法國,去追求自己的偶像——一個女明星了,這不能不讓托爾斯泰對屠格涅夫有些看法。

有趣的是,托爾斯泰在1862結婚了,而他的嶽父,曾經與屠格涅夫的母親有過一段私情,還生下了一個女兒,被屠格涅夫的母親以養女的身份留在身邊長大。

也就是說,托爾斯泰的妻子,與屠格涅夫的同母異父的妹妹,是同父異母的姐妹。

和解

雖然兩人友誼的小船翻了,但他們對彼此的才華仍然是欣賞的,對對方的作品都是關注的。遠在法國的屠格涅夫安排了幾個人,打算把托爾斯泰的幾部作品翻譯成法文,并由自己動手來翻譯托爾斯泰的小說《哥薩克》。

當然,屠格涅夫得要先征得托爾斯泰的同意。屠格涅夫寫信問了托爾斯泰,托爾斯泰回信表示同意。

後來,托爾斯泰突然開始反思自己過去的生活,對于一些過往的“罪孽”感到惶恐不安,他想要洗心革面,再塑心靈,于是給屠格涅夫寄去了一封希望雙方能夠和解的信件。

屠格涅夫收到信之後,感動得哭了,立即就回了托爾斯泰一封信,表達了自己接到信之後的喜悅心情。

三個月後,屠格涅夫回到了俄國,立即就去拜訪了托爾斯泰,兩人在托爾斯泰的莊園裡愉快地度過了兩天的時光,談論文學,一起打獵,一切又都回到了十七年前的樣子。

隻是這段公案,給後人留下了不少的談資。屠格涅夫與托爾斯泰之間性格的不同,處世方式的不同,各有優劣,人們對此褒貶不一,不知到底誰的錯誤更多一些?