“無情未必真豪傑,憐子如何不丈夫。”今年是魯迅先生誕辰140周年,也是逝世85周年。魯迅先生是偉大的文學家、思想家,同時也是現代育兒觀念的啟蒙者。

詩人柳亞子先生曾說:“近代對于兒童教育最偉大的人物,我第一個推崇魯迅先生。”魯迅的教育觀念集中展現在著名的雜文《我們現在怎樣做父親》中,今天重溫此文,依然很有啟發。

愛和尊重并重,高品質陪伴孩子

《我們現在怎樣做父親》一文中說如何愛孩子?極其簡單。“便是依據生物界的現象,一、要儲存生命;二、要延續這生命;三、要發展這生命(就是進化)。”具體闡述有三點:了解、指導、解放。

第一,便是了解。“孩子的世界,與成人截然不同;倘不先行了解,一味蠻做,便大礙于孩子的發達。”第二,便是指導。“長者須是指導者協商者,卻不該是指令者。”第三,便是解放。“盡教育的義務,交給他們自立的能力”;“同時解放,全部為他們自己所有,成一個獨立的人。”

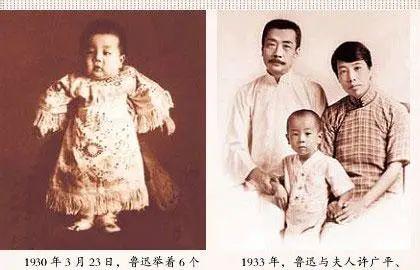

魯迅寫作此文的時候還沒有做父親,但是做了父親之後,對兒子的教育完全按照這些思想來實行,“健全的産生,盡力地教育,完全的解放。”

魯迅育兒的過程是愛和尊重并重,把孩子當作獨立的人來愛護、尊重、指導。

魯迅老來得子,他很愛孩子,自己編歌謠哄孩子睡覺;孩子長大一些,給他講故事,“每晚必須聽故事,講狗熊如何生活,蘿蔔如何長大,等等。頗為費去不少工夫耳。”

但是他并不溺愛,海嬰回憶說:“我在家裡,感覺父親對我,跟普通家庭一樣,而且更和藹,沒有大聲呼喝,或者是訓斥。當然也有他看我不乖的時候,拿一個紙卷起來,輕輕地在屁股上打打,這完全是一個威懾作用吧。”

在海嬰的回憶錄《我與魯迅七十年》記錄了很多父親對自己的陪伴,這些共度的時光是尊重孩子的喜好,并幫助孩子選擇合适的娛樂:“我幼年很幸運,凡有适合兒童觀看的電影,父親總是讓我跟他去觀看,或者也可以說是由他專門陪着我去觀看。有時也讓母親領着我和幾個堂姊去看《米老鼠》一類的卡通片。記得和父親一同看過的電影,有《人猿泰山》《泰山之子》《仲夏夜之夢》以及世界風光之類的紀錄片。”

不阻止“破壞力”,保護孩子的好奇心

魯迅在散文《風筝》寫了一個破壞孩子玩具的故事。自己“向來不愛放風筝的,不但不愛,并且嫌惡他,因為我以為這是沒出息孩子所做的玩意”。不了解小弟弟為什麼喜歡放風筝,并粗暴毀壞了弟弟精心制作的風筝。人到中年,“我不幸偶爾看了一本外國的講論兒童的書,才知道遊戲是兒童最正當的行為,玩具是兒童的天使。”這時候他醒悟到,自己當年毀壞弟弟的玩具的那一幕無異于“精神的虐殺”。他向早已成人的弟弟道歉,并在自己做了父親後耐心陪孩子玩耍。

孩子的破壞欲和好奇心是密切相關的,如何教育孩子愛惜物品同時保護探索熱情?魯迅的做法,一是了解,二是耐心。

海嬰小時候是一個玩具破壞者,能拆的都拆了,目的是因為想看看内部結構,也認為自己有把握能夠複原。瞿秋白夫婦曾經送給海嬰一套玩具,他學會了幾百種拼法,還能夠自己發揮想象,拼出新的花樣。有一次把父親給他買的留聲機也拆開了,當然最後也複原了。膽子越來越大,有一次還把父親給母親買的縫紉機都拆了。對于他這種破壞力和好奇心,父母從來不阻止,隻要他恢複原樣。

魯迅在很多書信中記錄了孩子的成長,對于“拆家大王海嬰”,魯迅不是粗暴斥責,而是了解孩子的好奇心,“他很喜歡玩耍,日前給他買了一套孩子玩的木匠家生,是以現在天天在敲釘,不過不久就要玩厭的。”“海嬰是一件完整的玩具也沒有的。他對玩具的理論是,‘看了就拆掉’。”“海嬰仍不讀書,專在家裡搗亂,拆破玩具,但比上半年懂事得多,且較為聽話了。”

圖源:pixabay

尊重孩子的獨立意志

魯迅不因孩子年幼而忽視孩子的感受。他認真回答孩子的童真的話:“他(海嬰)去年還問:‘爸爸可以吃麼?’我的答複是:‘吃也可以吃,不過還是不吃罷。’今年就不再問,大約決定不吃了。”

蕭紅在《回憶魯迅先生》中提到的一件事:“從福建菜館叫的菜,有一碗魚做的丸子。海嬰一吃就說不新鮮,許先生(魯迅妻子許廣平)不信,别的人也都不信。因為那丸子有的新鮮,有的不新鮮,别人吃到嘴裡的恰好都是沒有改味的。許先生又給海嬰一個,海嬰一吃,又不是好的,他又嚷嚷着。别人都不注意,魯迅先生把海嬰碟裡的拿來嘗嘗,果然不是新鮮的。魯迅先生說:‘他說不新鮮,一定也有他的道理,不加以檢視就抹殺是不對的。’”

魯迅對孩子的尊重還表現在取名字上。“先取一個名字‘海嬰’吧!‘海嬰’,上海生的孩子,他長大了,願意用也可以,不願意用再改再換都可以。”對于孩子的未來,他尊重孩子自己的意願,也給出了自己的指導。魯迅在遺囑中說:“孩子長大,倘無才能,可尋點小事情過活,萬不可去做空頭文學家或美術家。”後來,海嬰在北大實體系學習無線電專業,成為無線電專家,業餘喜歡攝影,拍下了很多珍貴的影像。

魯迅的教育思想和生活實踐是一緻的,終其一生,“肩扛住了黑暗的閘門,放他們到寬闊光明的地方去。”而百年前的文字依然熠熠生輝:“養成他們有耐勞作的體力,純潔高尚的道德,廣博自由能容納新潮流的精神,也就是能在世界新潮流中遊泳,不被淹沒的力量。”

來源:科普時報

作者:李峥嵘

編輯:毛夢囡

稽核:王飛

終審:陳磊

<公衆号ID:kepuing>