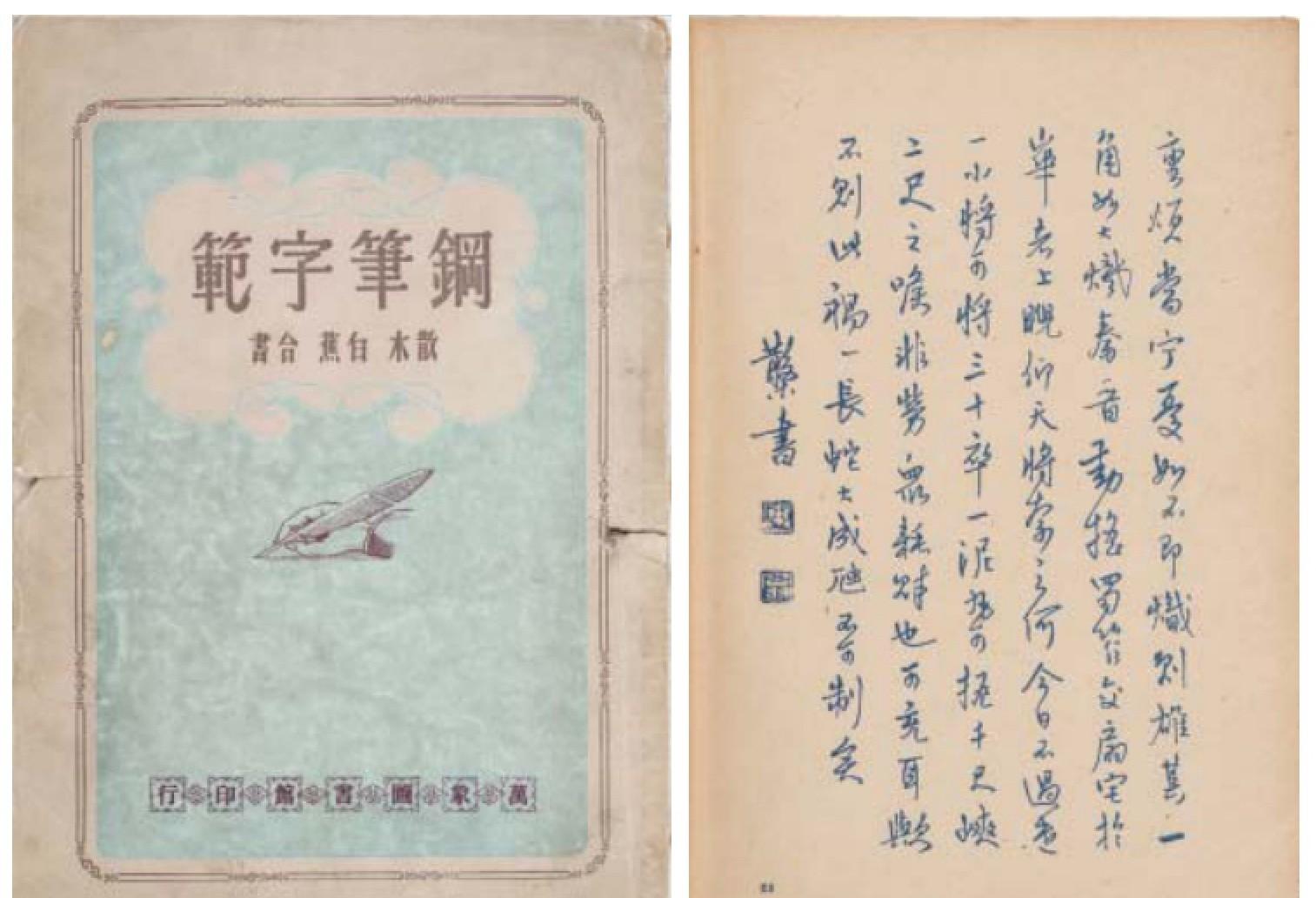

漢字是我國古代先民發明的記載工具,漢字又是記錄并推動文化發展的重要工具,從古文繁體到簡化漢字,中國文字曆經了漫長而精彩的發展道路,無不凝聚着華夏民族的精髓。為簡化漢字的普及做出巨大貢獻的鄧散木先生和白蕉合著出版了《鋼筆字範》。這本書也是鄧散木衆多著述之一。此書全面細緻地介紹了鋼筆的執筆方法,楷書的基本運筆和鋼筆書寫的筆法,用簡體精寫了楷、行、草三類書體字範,楷書隽永端正,行書灑脫飄逸,草書肆意放縱,可謂是硬筆書法的鼻祖。

中華民族有着光輝燦爛的文化,而漢字又是記錄并推動文化發展的重要工具,是以漢字在中國悠久的曆史程序中起着很重要的作用。從倉颉結繩到刀刻獸骨,從統一文字到真、草、隸、篆,從毛筆書寫到硬筆的使用,從古文繁體到簡化漢字,中國文字曆經了漫長而精彩的發展道路。在這條璀璨的道路上我們可以看到曆史上文人墨客的吟唱、偉大的發明、獨特的政權和悠久曆史,這些無不凝聚着華夏民族的精髓。

随着科技的迅猛發展和人們追求友善快捷的心理,漢字發生了巨大的變化。今天的人們正使用鋼筆、原子筆書寫着簡化漢字,而從毛筆到硬筆是一個偉大的變革,這凝結了幾代人的努力,其中最具代表性的人物則是為軟筆和硬筆的轉換、為簡化漢字的普及做出巨大貢獻的鄧散木先生。

鄧散木,上海人,原名鐵,字頓鐵,是20世紀30年代至20世紀60年代最具代表性的集詩、書、畫、印于一身的藝術家。三十年後易名“糞翁”,房間名“廁簡樓”,号為“廁簡子”。1945年抗戰勝利後改名“散木”,1960年後因病截取一足,又号“一足”“夔”等。散木先生博學古今,集中國書法之大成融會貫通,取衆家之長,早在20世紀30年代就以其精湛的書法篆刻藝術崛起于上海藝壇,世人以擁有其作品為樂事。當時書法同仁尊稱其為“江南祭酒”,篆刻又有“北齊(白石)南鄧(散木)”的贊譽。鄧散木先生謙虛地将自己的藝術歸納為“三長兩短”,三長即是詩、書、印,兩短為繪畫和填詞,繼而風趣的定書房名為“三長兩短之齋”。就在這“三長兩短之齋”中,他一生不懈探索着各種書體的精髓,不僅留下了大量的書法篆刻作品,還将其心得體會記錄下來為後人留下大量的著作和手稿。

當人們翻開散木先生留下的一部部論著時,我們不經錯愕、驚歎,驚歎那位老人對橫亘千年的中國書法精髓了解之深、之精、之透。使我們感覺到值得我們敬仰的那一撇一捺竟然深深地植根于民族久遠的血液之中,它是人文情感和文化修養的完美展現。“書以明道”這個道指的是儒家思想的倫理規範,由此看書法不僅展現人的性格,也展現着中國的哲學思想。明代著名思想家、書法家傅山曾作詩告誡他的子孫“作字先做人,人奇字自古。綱常叛周孔,筆墨不可補。未習魯公書,先觀魯公诂。平原氣在中,毛穎足吞虜。”

然而當幾千年的書寫方式遇到外來的鋼筆時,可謂是中西方文化的碰撞,之是以如此結合是基于兩者都是線條藝術。

19世紀末20世紀初正是中國内憂外患之時,一批熱血青年從國外學習歸來,期望通過自己的力量改變祖國的現狀。于是中國文化悄然發生着巨大的變化,如:文言文和白話文、中國文人畫和西洋結構理論、中醫和西醫、長衫和西裝。西方文化猛烈沖擊着中國的社會生活,鋼筆也随之來到了中國。那時的鋼筆還隻是一種書寫工具,随着這種工具的普及,人們不僅滿足于此,尤其是書家們希望用鋼筆書寫出的字依然能達到藝術的層面,能抒發自己的情感,于是一本中國最早的《鋼筆字範》應運而生。

《鋼筆字範》是20世紀40年代由當時著名的書法家鄧散木和白蕉合著出版,這本書也是散木先生衆多著述之一。此書全面細緻地介紹了鋼筆的執筆方法,楷書的基本運筆和鋼筆書寫的筆法,用簡體精寫了楷、行、草三類書體字範,楷書隽永端正,行書灑脫飄逸,草書肆意放縱。

此書一經推出便引起了社會的強烈反響,成為了臨摹的典範,并不斷再版。當代著名的文學家謝啼紅曾評價“海上書家中有精于鋼筆書法者二人,正楷、行草無不如意,并能作于寸中楷。一為雲間白蕉,一則廁簡樓主散木年兄也。”“散木之技尤驚人”。

散木先生的文字底蘊深厚,思想與時俱進,深切的希望将自己所學所感傳授給更多的人。散木先生的鋼筆字之是以精到,是因為他的鋼筆字是以數十年的書法功底為基礎,以深厚的文字積累為準繩,并深刻體味兩者的書寫韻律将毛筆的技法融入到鋼筆的筆尖。以古代名碑、帖中的精華為參照,波、折、提、按、頓、挫、盡顯筆意之中。雖然是鋼筆字,但仍不失金石趣味,保持着濃厚的古意,豐滿的内涵,悠揚的氣勢。此書也是我國發行出版的第一本楷、行、草三類書體全面的鋼筆字帖,可謂開啟了硬筆書法之先河。

鬥轉星移,歲月萬千,半個世紀過去了,如今鋼筆已是普及的書寫工具。全國已成立了諸多個硬筆書法協會,而這些協會也正沿着鄧散木先生古為今用的思想,以古代經典名帖的筆意氣韻為基礎,書寫着當代硬筆書法的藝術,延展着中華文字的曆史。

文字來源:《文物鑒定與鑒賞》

原标題:硬筆書法之先河——鄧散木著《鋼筆字範》 作者:路瑤