通過對1.6億年前化石的研究,我國古生物學家提出,重疊的骨錘骨關節是分離中耳小骨與下颌的關鍵一步,解開了哺乳動物聽覺器官進化的謎團,證明與恐龍同齡的小偷和獸已經具備了哺乳動物中耳的結構, 并解決了哺乳動物中耳和聽力進化研究中長期存在的問題。該研究最近線上發表在國際期刊《自然》上,标題為"中侏羅紀哈拉米伊丹的單體式聽覺裝置",該研究将結果評為"哺乳動物進化的經典童話故事"。

研究結果由雲南大學古生物學研究所、脊椎動物進化研究所和内蒙古自然博物館共同完成。據包括人類在内的報道,現存哺乳動物的中耳包含三個小的聽骨——胫骨、胫骨、胫骨和錘骨,是包括人類在内的現存哺乳動物骨骼系統中最小的骨骼,形成一條聽覺鍊,将聲波傳輸,并增強聲波從鼓膜到内耳的頻率。相比之下,爬行動物的中耳隻有一個胫骨,而下颌和頭骨中的尖牙形成連接配接下颌和頭骨的下颌關節,具有咀嚼和聽覺功能。随着爬行動物進化成哺乳動物,方骨和關節骨進化成胫骨和錘骨,形成了我們哺乳動物現在擁有的敏銳的聽覺結構。但是,爬行動物的方骨和關節骨如何從下颌分離出來,進化成精緻而複雜的哺乳動物聽覺骨,在過去兩百年裡一直被認為是生物進化研究的核心問題。

傳統的中耳進化模型表明,哺乳動物祖先的下颚通過猕猴軟骨和關節骨連接配接到頭骨,哺乳動物進化過程中大腦的擴大導緻中耳位置的向後移動,最終脫離下颌。最近的研究提出了"運動功能驅動理論",認為咀嚼時下颌向後移動的行為是導緻中耳逐漸脫離下颌并最終進入顱骨的主要原因。然而,通過猕猴和關節骨連接配接到頭骨的下颚不會向後移動,而鴨嘴獸等基礎哺乳動物在咀嚼時不會向後移動,這與理論相沖突是由運動功能驅動的。

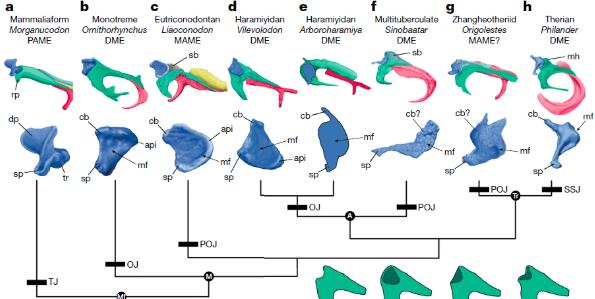

來自河北省青龍縣侏羅紀中晚期燕寮生物群的标本(約1.6億年前)屬于蠅蛆龍,具有滑動的翅膜,是盜賊的一種。标本的兩側非常罕見,原位保留完整的聽骨和關節結構,其中龍骨隻有1毫米長。通過對聽覺骨的精細形态和關節結構的研究,發現獸的聽骨明顯與下颌分離,沒有連接配接猕猴軟骨,屬于典型哺乳動物的中耳。兩個聽骨,顴骨、錘骨和現有的鴨嘴獸,一樣,為上下重疊關系。正是這種重疊的連接配接允許顴骨和錘骨之間的小運動,進而為下颌相對于顱骨的運動提供空間,最終導緻聽覺骨與下颌完全分離。

這種連接配接聽覺小骨的方式上下,最早出現在早期成員的中觀世代哺乳動物的各個分支中,在發育初期的活鴨嘴獸(單孔)、胎盤和袋型個體,是中耳聽覺小骨骼從咀嚼和聽覺的雙重功能到單一聽覺功能的關鍵環節。這種重疊類型的連接配接,在白垩紀真正的三尖齒獸中,多牙獸和齒獸在一組内進一步,骨骼相對于錘骨的位置形成部分重疊。在随後的漫長歲月裡,兩塊小骨頭與下颚完全分離,它們繼續縮進中耳和全日制聽覺,成為真正的哺乳動物,聽着小骨頭聽。是以,決定中耳進化的是自然選擇,而不是咀嚼下颌。

這項研究結合了個體發育的化石和活體證據,使我們對哺乳動物獨特的聽覺器官的進化有了更清晰的了解。哺乳動物中耳的進化包含複雜的詳細過程,是現有結構(骨骼,錘骨)膨脹适應和再作用的最好例子。(陳健,中央電視台記者,雲南大學古生物學研究所/脊柱進化研究所)

(編輯:王和祥)