我們經常會聽到這樣的話:“人心散了,現在的隊伍不好帶了”、“隻要‘人’的問題解決了,一切就都不是問題了”真的是這樣嗎?真的全都是“人”的問題嗎?我們來回顧一下斯坦福監獄實驗。

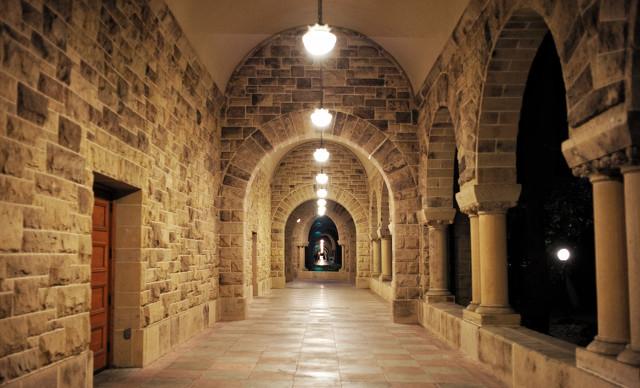

1971年,美國心理學家菲利普·津巴多,在斯坦福大學心理系的地下實驗室,将24名身心健康、年齡相仿的志願者随機平分成兩組,一組扮演獄警,一組扮演囚犯,來共同體驗“監獄生活”。

大家都覺得這個實驗挺好玩,剛開始的時候都是嘻嘻哈哈的,相處非常的融洽。獄警們認為自己肯定是通情達理的好獄警,這個感覺很好;囚犯們認為這是一個全新的生活體驗,感覺也很好。他們都感覺到自己是不一樣的“人”。

但是第2天開始,情況就超出了預想。囚犯們開始不适應監獄的這種環境,不服從指令,不想在監控下生活,撕掉了囚服上的号牌。獄警們為了讓監獄保持秩序,對鬧事者關禁閉、不讓吃飯、甚至脫他們衣服。沖突在對抗中很快更新,可以用“暴動”和“鎮壓”來形容,兩組人員越來越變得水火不容。

第3天,第4天,第5天,場面越來越失控了。囚犯們每天加大反抗的力度,獄警們不斷提高鎮壓的強度。獄警們拼命虐待囚犯,開始肢體毒打,有的囚犯失聲痛哭,甚至出現了精神疾病的迹象。第6天,實驗被叫停了。

這就是震驚整個心理學界的斯坦福監獄實驗。

志願者都知道自己不是真正的獄警和囚犯,兩組人也是随機抽查的,為什麼最後的結果卻是如此可怕,為什麼獄警就是要虐待囚犯,是獄警這群“人”的問題嗎?原先都好好的人,現在卻變壞了,問題肯定不是出在個體“人”的上面,換一組人上去,結果肯定也一樣。這些“人”是誰并不重要,重要的是有一股遠大于“人”的超級強大的力量在左右着這些人的行為,這種力量就是“連接配接關系”或者稱為“結構”。

“人”,無所謂好壞,重要的是連接配接各個“人”這個要素的“連接配接關系”的優劣。

比如說兩個小朋友分瓜子,無論誰分,分的那個人肯定會給自己多分一點。改變“連接配接關系”,讓一個小朋友分瓜子,另一個小朋友先選瓜子,這樣,分的那個人為了讓自己利益最大化,肯定會盡量的平分。

你看,小孩子雖然天真無邪,但是“更多占有”卻是我們人類的基因。遠古人類因為食物匮乏,“更多占有”的人類祖先,他活下來的機率更大,我們就是這類人的後代,這也是大自然生物競争,适者生存的選擇。自己優先,是生存法則,是人的天性,沒有對錯。

進入了文明社會,我們更需要“連接配接關系”上的改變,來讓人類用更強大的集體的力量,推動種群走向更高的層次。

在商業上這種“連接配接關系”改變的例子非常多,比如火車站旁邊和旅遊景點的商家經常會出現宰客的現象,而你家樓下的小賣部卻從來不會賣假貨給你。因為小賣部跟你是多次博弈,他希望你下次再來;而火車站和景點的商家知道他跟你是單次博弈,本次利益最大化才是他的追求,換做你是商家,可能比他好不到哪裡去。怎麼去把火車站旁邊和旅遊景點的商家變得跟你家樓下的小賣部一樣,值得信任呢?美團和攜程做到了,他将使用者評價搬上了平台,讓他的服務效果從單次博弈變成了全民監督的多次博弈。

再舉另一個改變“連接配接關系”的商業例子,你家在上海,想買義烏小商品市場上一盞漂亮的台燈,但是卻不敢打錢給他,因為擔心他收了錢不發貨,或者貨的品質不行。這時候支付寶出現了,這種“連接配接關系”的改變,創造了一個商業神話。

英國前首相丘吉爾說:“永遠不要浪費一場好危機”,很多時候社會的痛點有可能就是我們成功的機會。當我們碰到一個棘手的問題的時候,不要單從“人”這個角度上考慮,而應該更多的去問問自己,我的“連接配接關系”對嗎?有沒有更好的方法去激發“連接配接關系”各個點上的人的積極性。

我們都聽過這樣一個故事:一個和尚挑水喝,兩個和尚擡水喝,三個和尚沒水喝。是和尚變壞了嗎?通過“連接配接關系”的改變,你有沒有更好的方法來讓三個和尚都有水喝,期待你在留言區與我們一起讨論。