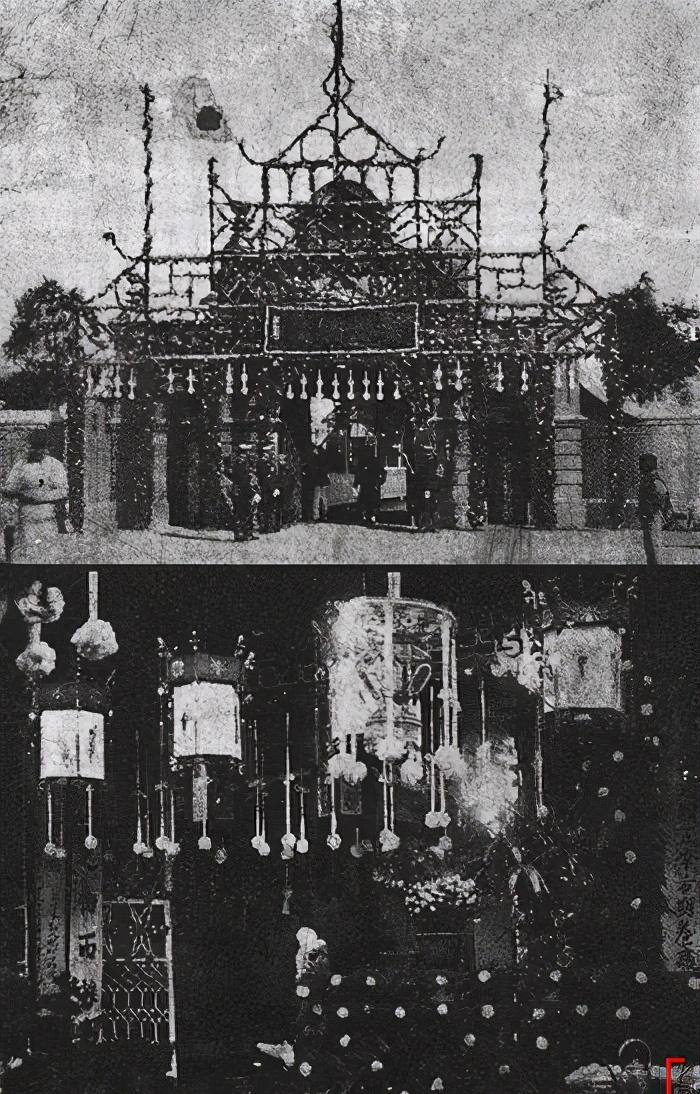

這組蔡锷喪儀照片,是由上海商務印書館印制的一套明信片,計12張。明信片的背後,是12幅名為“蔡上将喪儀寫真”(又稱“再造共和蔡公喪儀寫真”)的珍貴照片。這些照片,是1916年底蔡锷靈柩從日本運回國時攝下的真實鏡頭,現在已很難見到。

12幅照片的名稱分别是:一、大門牌樓及靈堂;二、新銘輪船碼頭;三、靈柩上陸;四、各學校學生;五、各隊童子軍;六、救火聯合會商團籌備處及各商業代表;七、本國海軍及美國海軍;八、挽聯;九、像亭遺電亭及指令亭;十、護軍使軍樂隊及陸軍;十一、警衛隊及孝帷;十二、柩車。這裡展示的是其中的5幅。從照片上看,迎送蔡锷靈柩的各階層人士人山人海,氣氛熱烈、肅穆;靈堂布置豪華、莊重;挽聯高懸、衆多;景觀非凡。可以窺見當時中國社會各階層對蔡锷的深深懷念和敬意。

蔡锷(1882—1916),字松坡,湖南寶慶(今邵陽)人。在他34歲的短暫一生中,主要做了兩件大事。一是辛亥革命時期上司了雲南反清起義,建立了辛亥雲南軍政府,進行了一系列卓有成效的改革;二是在袁世凱複辟帝制時期,上司了反袁護國戰争,立下了特殊功勳,即所謂“再造共和”。這兩件大事,奠定了蔡锷在中國近代史上的不朽地位。

蔡锷是中國近代史上傑出的軍事家,真誠的愛國者。他不僅以卓越的事功彪炳史冊,而且以偉大的人格感召後人。毛澤東曾将蔡锷與黃興相提并論,視為做人的“模範”;朱德則将蔡锷與毛澤東一起,稱為“良師益友”和“指路明燈”。蔡锷克己奉公,操守純潔,忠心謀國,緻死不渝。蔡锷“身後蕭條,不名一錢”、“淡泊明志,夙夜在公”,正是他一生操守的生動寫照。蔡锷身處清末民初,出污泥而不染的高風亮節,難能可貴。不僅在當時為官吏師法,在今天亦值得借鑒。

1916年6月,反袁護國戰争結束以後,蔡锷的聲望達到了頂點,他被稱為“護國軍神”、“讨袁名将”,視為“再造共和”的英雄好漢,并被任命為四川督軍。但此時的蔡锷已因長期勞累,久病不愈,病情已相當嚴重,本不打算赴川就任。然而各方面的敦促,使他不得已帶疾到成都,于7月29日就任四川督軍。蔡锷到達成都之日,全城懸挂國旗,各界人士上街歡迎。一時“萬人空巷”。

這時的蔡锷喉頭腫痛加劇,聲音全失,精神委頓,日夜痛楚,難以堅持繁重的工作。北京政府不得已,準許蔡锷辭職治病。蔡锷在成都僅視事10日,即于8月9日,在總參議官蔣百裡、代理副官長李華英、秘書唐等人的陪同下離開成都,經四川泸州,乘船順長江東下到達上海。然後由上海乘輪船去日本,于9月14日日本九州福岡醫科大學醫院治療。

由于蔡锷病情已十分嚴重,雖經搶救,終無效果,延至1916年11月8日淩晨2時,逝世于福岡醫科大學醫院,享年34歲。蔡锷逝世前,口授随員,遺電國人四件事:一、願我人民、政府,協力同心,采有希望之積極政策;二、現在各派意見多乖,競争權利,願為民望者,以道德愛國;三、此次在川陣亡及出力人員,懇饬羅佩全(四川督軍)、戴戡(四川省長),核實呈請恤獎;四、锷以短命,未能盡力為國,應為薄葬。這實際上是蔡锷的臨終遺囑,也反映了蔡锷最後的為人處世的态度。

蔡锷的逝世引起了全國人民的悲痛,北京政府懾于輿論的壓力,決定撥款兩萬元為蔡锷治喪,追贈蔡锷為上将軍,并舉行國葬典禮。當時的民國大總統黎元洪派特使袁華運,與随蔡锷去日本的蔣百裡等人,護送蔡锷的靈柩,于同年12月5日從日本福岡乘輪船傳回中國。

這組“蔡上将喪儀寫真”,即為蔡锷靈柩運抵上海時所攝,反映了民初的社會風貌及各階層群衆對蔡锷的敬仰……

照片選自“老照片數字資源庫”。

關注“老照片”,浏覽更多老照片。