宗城

我們必須徒步穿越

太陽系,

在找到我紅毛衣的第一根線頭之前,

我預感到了這一點。

宇宙的某個角落懸挂着我的心,

火從那裡迸濺,震動空氣,

并向其他狂放的心湧去。

—— 艾迪特·索德格朗

雙翅目寫得很慢。

有段時間,她在豆瓣閱讀更新小說,一年一篇。期間得到若幹獎項的肯定,比如:2018寶珀·理想國文學獎初選、銀河獎讀者提名獎、第四屆豆瓣閱讀征文大賽近未來科幻故事組·首獎。但在更多人看來,她是一位名不見經傳的作家。出了國内科幻圈,問起别人,雙翅目是誰?大部分人都會搖搖頭,而這是同代寫作者的宿命——小說是寂寞的事業。

但回到自己的房屋,魚沉于水。雙翅目就成為瑰麗幻想世界裡的漫遊者,開始自己的小說遊戲。“每天下午一個小時,每小時八百到一千字,寫了将近一個月。”她自述在豆瓣閱讀的創作過程,“《精神采樣》,投稿。下一年,《複制時代的藝術作品》。下一年,《空間圍棋》。下一年,《公雞王子》。寫科幻有時是一個人試圖通過藝術來求解一個自然命題。”

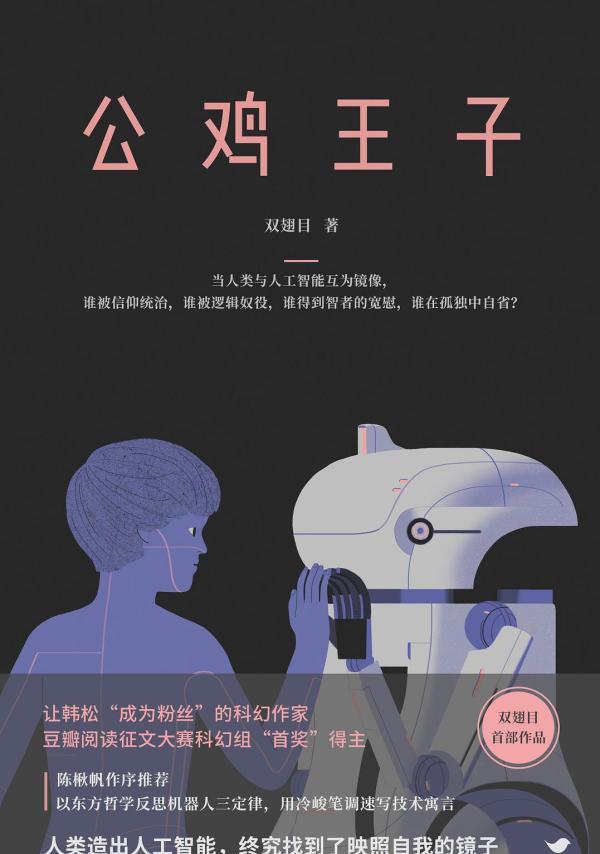

《公雞王子》

在沉潛的時日,她默默淬煉自己的小說技藝。她在人大讀哲學博士,并非純文學局内人,對于文學,她視作愛好,但很少為此應酬。她寫完小說會發給老師看,老師的建議是,哲學纏繞太多,可再斟酌。她在創作初期注重哲學表達,怎麼将形而上更通俗化地呈現,這是對小說家能力的考驗,而雙翅目的答卷是《公雞王子》和《猞猁學派》。第一本賣得尚可,第二本沒什麼人看,豆瓣評分9分,13人評價,在熱鬧的2020年,這幾乎是一本被遺忘的小說。

同輩作家慕明感歎:“雙翅目的《猞猁學派》是去年五月份出版的。當時我問她,為何沒有腰封推薦,并笑言要寫個書評,就叫做《沒有腰封的故事》。大半年過去,年末各榜單、獎項紛紛公布,不乏熟悉的師友,受鼓舞之餘,也為這本書的境遇感歎。寫作四五年來,漸漸對行業有了一定了解,其中一個很深的感觸是,如今,即使在小說這個對閱讀能力預期較高的領域,文字所能到達之處也在不斷變化。一條高明文案,一組名人背書,甚至一張曬書照片,可能都比文字本身更能引發閱讀的興趣。”

而雙翅目繼續耕耘。日常生活中,她還有自己繁重的工作,在社畜式的當代打工者修煉中,小說是困乏肉身在靜夜裡的溫存慰藉,雙翅目将其作為承載想象的容器。例如收錄進短篇集《公雞王子》的《空間圍棋》,小說的緣起就來自對三維圍棋的想象:

“黑白棋子懸浮在立體棋盤,不應受重力限制,最合理的場所便是宇宙空間。棋盤可以旋轉,可以變得很大。無重力環境中的棋手甚至須進入棋盤内部,放置棋子。空間圍棋是以變為一種真正意義上的競技體育,既需腦力,也需優雅的動作。”

那麼,想象要抵達何處?雙翅目給出的答案是:意識更新。

那些靈光碎片,最終通往的是對固有經驗的沖撞。如果小說隻是陳舊經驗的重複叙事,那麼即便故事獵奇、反轉,也終會被讀者厭倦。雙翅目希望借助幻想,讓讀者從陳舊的經驗中逃逸,如果同一件事,用另一種角度打量會怎樣?如果技術改變了人類看世界的方式,那麼人類的意識、人類社會的道德戒律,是否會是以更新?

是以,雙翅目會在《空間圍棋》裡推想人類意識的新可能性。她相信一種深層的計算邏輯,設想人的意識可能來自無序世界的秩序,是一種熵減。“潛意識裡的直覺或許也是經年累月形成的算法,一種烙印在物質結構上的智慧的存在模式。”

這一想法固然是未經證明的推想,但在小說之中,它已經是一個足夠有啟發力的念頭,而類似的腦洞見諸于《公雞王子》《猞猁學派》這兩部小說集,在書中,作者試圖找到一種輕與重結合的推想小說叙事腔調。

可以說,雙翅目把小說作為自己推想世界的方式。她沿用了科幻小說的一些類型元素,《空間圍棋》《公雞王子》乃至《猞猁學派》都不乏宏大的未來構思,例如對算法、腦神經科學、3D列印等問題的思索,但細讀雙翅目的小說,我們會發現她自覺地在挑戰愈發固化的類型叙事,她的作品叙事時間不局限在未來,叙事語言也古典雕琢,在文字的講究上,雙翅目絲毫不遜于在純文學期刊發表的同輩作家。

在作家已經出版的兩部小說《公雞王子》和《猞猁學派》中,每一篇小說都可以了解為對一種情境的推演,比如《複制時代的藝術作品》對3D列印技術的演繹、《公雞王子》借人工智能對道德命題的起源和局限進行探讨、《精神采樣》裡的腦神經科學、《空間圍棋》裡的計算主義,以及《猞猁學派》和《我們必須徒步穿越太陽系》對日心說和地心說宇宙觀的深刻回應。雙翅目的小說是以思辨作為核心,但這份思辨不是淩空虛蹈,而是對人類本質命題的追問和對人類社會可能性的玄思。

在《猞猁學派》的自序中,雙翅目坦誠:“假設一套世界觀,做出一種叙事,颠覆讀者的既有認知模式,最完美的情況,讓讀者獲得從日心說到地心說,從牛頓到愛因斯坦的終極快樂。這種具有認知意義的快樂與人類如何超越自己的物種相關,一直以來長存于文學。它一直孕育在科學的美學當中,是偉大科學家的特權和沉重命運的來源,也是科幻作者一直追尋的目标。”

《猞猁學派》

在《猞猁學派》中,她虛構了一個由自然哲學家組成的重要團體,名為“猞猁”。“學派成員相信,猞猁目光銳利,象征了洞察自然的視角。”雙翅目用一種非虛構叙事的口吻介紹了猞猁學派的曆史,從它的發展到消亡,從教皇禁止伽利略宣傳日心說,到萊布尼茨和牛頓的捍衛者克拉克激烈論戰。以《猞猁學派》為标志,雙翅目開始打破了時間的局限,嘗試把幻想與中古、近代故事結合,用非虛構的口吻來虛構,在奇思妙想中演繹不同的思維方式。在這個閱讀思路下,雙翅目的《猞猁學派》底色更像是翁貝托·艾柯的《玫瑰之名》,盡管在叙事和知識體量上,青年小說家還無法和艾柯的信手捏來相提并論,但雙翅目已經展現出自己思考的深入,當同時代的多數作家滿足于量産成功經驗時,雙翅目在走向一條更艱險的道路,并為之長途跋涉。在她面前,既可能是壯烈的失敗,也可能是一次文體的創新。以《猞猁學派》為标志,她走向的其實是推想小說的寬闊世界。

《猞猁學派》不僅是一個玄妙的故事,也内含了雙翅目的小說觀念。叙事者經由人物之口,闡述猞猁學派的特點,其中有一段寫道:“于是布萊肖說‘猞猁的目光能洞穿事物内在的因果與自然變遷,它們不僅能發現顯見的東西,更能看到隐藏的萬物。”猞猁的目光正是理想小說家的特質,隻有具備看到“隐藏的萬物”的能力,小說家才能不停留在喧嘩的表層,而是探下身去,勘探地表之下幽微的縫隙。

沿着《猞猁學派》,我們來到日心說與地心說的争論,這背後是兩種對世界的不同認知。《猞猁學派》像是一篇沒有寫盡的斷章,它的餘音由小說《我們必須徒步穿越太陽系》接過。在這篇小說裡,雙翅目虛構了一種名為塔羅斯的生命形态,它們生活在木星的衛星系統裡,對世界的了解不是陰與陽、黑與白、是與非,他們的生命節律源自木星系統潮汐引力的複雜拉扯。小說中虛構了“卡”與“塔羅斯”這兩種不同生命形态的接觸,以“在太陽系行走”作為小說核,演繹出一種執拗而浪漫的小說質感。而這兩種不同思維系統對世界的了解,延續的正是當初哥白尼提出日心說、布魯諾不惜被燒死也要捍衛真理的光芒。如今我們知道,地球不是宇宙的中心,太陽也不是,但前代人對真理的追索、雖千萬人吾往矣的莽撞與氣魄,仍然是打動人心的力量,而這也是《我們必須徒步穿越太陽系》的魅力所在。

在猞猁學派成員的叙述裡,“上帝創造了無數可能的世界,他或許選擇了最好的一個,視之為天堂,但那不是我們的宇宙。我們的地心宇宙恰好是他較為失敗的例子,我們這批人類,恰好是他較為失敗的子民。而在以太陽為中心,或以其他事物為中心的宇宙中,人類一直向外追求着更好的世界,從未被狹隘的恒星天困住。”在這裡,猞猁學派對地心說和日心說的讨論已經不再是“何為世界的真相”,而是“我們該如何看待世界”,是一個人類是否要以自己為中心的問題。于是,它成了一個關于思維本身的問題,拷問的是人類看待世界的方式。認可地心說,以自我為中心,我們很可能通向自大乃至自欺的叙事,而認可日心說,或者以其他事物為中心的宇宙,就是承認人類狹隘、向外追求更好世界的第一步。

縱觀已出版的作品,雙翅目小說的長處在于精妙的哲學思辨、細密如齒輪咬合的結構和對語言的講究。在國内科幻作家中,雙翅目小說的問題意識非常鮮明,她的每一部小說都具備對一個問題的強烈好奇心,而她擅于用一個巧妙的故事,把哲學思考傳遞給觀衆。如果要說進步空間,我自己在通讀後會覺得,作者可以嘗試把哲學纏繞的句式,用更生活化的方式表達。對人物的塑造,或可更多樣一些,比如在人物說話的腔調上,更有辨識度,加入一些更有生活氣息的細節,在細密的文字之間,留下幾處閑筆,這樣,小說的質地會更松弛、自如,小說人物對讀者來說也會更親切可感。就像契诃夫筆下的萬卡、納博科夫筆下的亨伯特,無論是寫知識分子,還是寫其他群體,都可以在語言、動作、人與人的互動,乃至對他們所處的情境上更下功夫,抓住人物在生活中的驚鴻一瞥,于細微處見真章,一個傑出的小說家,就算是寫平常事、平常人,也能寫出令人細思極恐的感覺,就算是說大道理,他也能不動聲色,在小人物看似有一搭沒一搭的互動中,就把世道人情娓娓道來。一位聰明的作家,懂得把小說的智慧藏起來,而一部偉大的作品,可以兼顧構思和人物,說到底,是世界觀的考量,成熟的作品依靠的是成熟的、足夠複雜的世界觀,在這個世界觀的帶動下,人性的展現自然會更加豐富。

本文讨論雙翅目的小說,也在借此重提“推想小說”。推想小說是比科幻小說、推理小說涵蓋更廣的概念,但在國内還缺乏深入研究。長久以來,科幻小說囿于題材,容易被圈定為基于科學和未來想象的作品,這一方面削減了寫作者的叙述題材,另一方面容易使小說的表達局限化,糾結在對未來的想象、對科學定理的推敲,在對人性的挖掘上卻有所不同,對回應讀者在現實世界的困惑,也難免有一種隔靴撓癢的感覺。科幻在發展中面臨類型化的困境,始終被作為文學的分支存在,被主流吸納,但無法成為真正的主流,當人們想擷取有意思的點子、對未來的宏大想象,人們會去讀科幻,但是當人們渴望深邃的沉思、希望作者對“我是誰”、“我從何處來”“要往何處去”這樣的元問題做出回應,文學讀者的第一選擇仍會是魯迅、曹雪芹、契诃夫、卡夫卡、托爾斯泰、陀思妥耶夫斯基這樣直面生活本質的作家,而不是科幻小說。

是以,推想小說被重新提出其實是在應對科幻小說,乃至推理小說、懸疑小說等問題的類型化危機。推想小說是能夠兼顧想象與現實感的文體,作者的想象力不再被圈禁在浩瀚星辰,而是可以像卡夫卡一樣,設想一個活生生的人有一天變成甲蟲。推想小說注重作者推理、演繹的過程,它鼓勵作者提供自己的世界觀,在文本中創造一個邏輯自洽的虛拟世界,也通過虛構和想象,直面那些現實生活中顯而易見、但不能被議論言說的東西。文學史想象力的方舟,也是記憶的避難所,推想小說重視的是思維實驗和現實議題的結合,進而解決科幻小說等文體在回應現實議題上的局限。

推想小說既可以是阿西莫夫、特德·姜這樣設定在未來的科幻小說,也可以是卡夫卡的《變形記》、艾柯的《玫瑰之名》,乃至卡爾維諾筆下《看不見的城市》、博爾赫斯被人反複議論的《小徑分叉的花園》,在這一文體上尤其具有啟發的是喬治·奧威爾的《1984》,因為它提供了一種具有嚴肅政治觀和生活邏輯的虛拟世界,又在幻想中直抵生活的部分真相,令讀者讀罷頭冒冷汗,不覺其實虛構,而是冷冰冰的現實推演。

推想小說不隻是講故事的藝術,也是對我們的思維方式、知識邊界的開拓,思想的開拓。今天的讀者對很多小說缺乏興趣,不能單純的歸咎于讀者水準不行,其實,有很多高水準的讀者潛伏着,隻是大部分小說激不起他們的興趣,他們沉默。大部分小說都很努力,但都沒有拓寬邊界,隻是在前人的傳統裡打轉。文學界說要回歸現實主義,我也是不以為然的,關鍵不是什麼主義,而是革命性的探索邊界。

在這方面,具有典型意義、也被我們熟知的是特德·姜的小說創作。特德·姜認為:“所有我作品中的那些對思維實驗的展開和對哲學問題的探究,這些都正是科幻所要做的。” 他的小說是典型的推想小說,是以創意作為小說基點,而不是純粹的故事。現如今,他的實踐已經被證明行之有效,那麼以故事為核心的小說叙事一定是颠倒不破的法則嗎?恐怕沒有一成不變的唯一真理。

更進一步說,科幻屬于類型、純文學屬于嚴肅這種分野本就值得懷疑,諾獎得主石黑一雄的小說《别讓我走》寫了克隆人,那他究竟是類型文學,還是嚴肅文學?小說中運用懸疑、科幻的手法,增加小說的創意,這本就是小說界常見的玩法,但為什麼有的人就被先天歸納為嚴肅文學,有的作家會被以類型化、通俗化為名,放逐到權力話語的邊緣?

當筆者借助雙翅目的小說思考“推想文學”,筆者希望打破的,也是一種未經反思的嚴肅—類型二分法,以及由此對小說家的成見。就像菲利普·迪克寫科幻,但不妨礙他是一位思考嚴肅問題的作家,人人都愛卡夫卡,但《變形計》何嘗不是一部巧妙的推想作品?雙翅目是當下中國文學領域的一位後起之秀,在她及同輩新人中,包括陳春成、沈大成、慕明、金特、Dome、晝溫等作家,都在幻想的深海裡靜谧沉潛,偶爾探出海面,給人驚喜,他們打破了主流評論家對新聲代作家“叙事同質化、沉溺個人經驗”的論斷,他們的小說技藝并未大成,但在他們身上,我們至少能看到淵野中洞見的火花。

責任編輯:臧繼賢

校對:栾夢