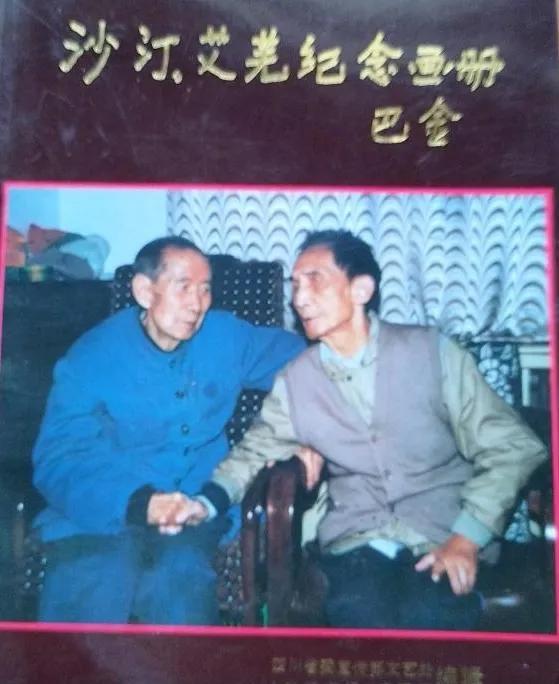

中國現代文壇閃射着一對耀眼的雙星——艾蕪和沙汀。他們倆人一生交往甚密,互相扶持,相依為文,那是一直為人們所稱贊和傳頌的。

同窗學友攜手為文

艾蕪,原名湯道耕。沙汀,原名楊朝熙。雖然都是四川省的人,但一個生在新繁,一個家在安縣,然而,卻有機緣巧遇。在1921年,他們國小都沒畢業,同時到了成都,而且一起考入四川省立成都第一師範學校的十班學習。一個沉默寡言勤奮好學,成天不聲不響,埋頭讀書;一個熱情外溢,喜歡找人談話、聊天。兩人因為志趣相投,很快就成了形影不離的好朋友。他們一起上大街,逛書店,一起閱讀“五四”以來的新文學,如郭沫若的新詩集《女神》他們便是站在書架前翻看完的。

興趣和愛好的相似,共同為美好的未來和事業、理想的追求,性格雖然各不一樣,但他們能夠互相真誠相待,情感相融,而且互為補充,相輔相成,在幾年的同窗學習和友誼中,奠定了他們之間幾十年真摯友誼的堅實基礎。

1925年,兩人在成都分手,南北各自一方:艾蕪接受“五四”以來新文化思想的影響,崇尚勞工神聖,決心通過半工半讀走出一條成功之路,邁開雙腳徒步去到滇緬邊境求生(同時也是為逃避封建包辦婚姻);沙汀跑到北京考學,很快參與中共地下黨的革命活動。艾蕪因為積極投身建立緬甸共産黨的革命工作,于1931年被迫回國輾轉漂流到了上海。真是有緣千裡來相會,時間相隔五六年互無聯系,兩人竟然在大街上不期而遇。

那時,艾蕪已在緬甸發表過不少小說、散文和詩歌。沙汀與任自戈等革命同志創辦辛墾書店,同時也寫作了一些作品。再次見面後,沙汀熱情邀請艾蕪到自己家裡同住。兩位同窗好友,朝夕相處,共同切磋寫作藝術。沙汀積極鼓勵艾蕪寫出漂泊南洋的曲折經曆和人生感受,同時自己寫作了一些當時小知識分子青年對社會的觀察和了解,初步顯露出對時代的敏銳洞察力和善于運用諷刺的藝術手腕。但是,寫着寫着他們産生了一些遲疑和猶豫,即自己的創作是否會對當時的時代和社會具有一定的意義?是以他們于1931年11月29日聯名給魯迅先生寫信,并送去各自的作品,就教于魯迅先生。12月25日,魯迅先生給他們回了信同時發表在《十字街頭》雜志第3期給予他們很大的鼓舞和幫助。魯迅明确指出:“如果是戰鬥的無産者,隻要所寫的是可以成為藝術品的東西,那就無論他所描寫的是什麼事情,所使用的是什麼材料,對于現代以及将來一定是有貢獻的意義的。這就是那封有名的《關于小說題材的通信》,後來魯迅收入了《二心集》。

不久,艾蕪以小說集《南行記》、散文集《漂洎雜記》等獨具特色的作品成名于世。沙汀出版了小說集《法律上的航線》,受到茅盾等人的熱情肯定。他們又同時加入“左聯”,活躍于文壇。于是,中國現代文壇上升起了一對明亮的雙星,這即是艾蕪和沙汀的相依為文、相映成趣的創作貢獻。

艾蕪:身體力行樸實無華

我與艾蕪同是四川人,艾蕪好些年頭在重慶、成都居住和工作,我也曾在成都望江樓畔上過四年大學,但是,我們卻沒有機緣相見。我第一次見到艾蕪,是到北京工作後不久。

那是六十年代初期,我所在的《文藝報》編輯部準備召開一次座談會,想邀請艾蕪出席。由于這次會議比較重要,上司上說,幾位老作家要編輯親自到家裡去邀請,以表示尊重,并說明這次會議請他們一定到會的意思,而不是一般地發個開會通知就行了。我争取到這個機會。便跑到朝陽門内南小街,穿進一條小胡同,叫做什坊院的一個地方。敲門後,沒想到是艾蕪同志親自來給我開門。以前,我雖然沒有當面見過他,但多次看過他的照片,是以,我一眼看見穿着一身灰白中山裝、面容清癯、近六十歲的老人,便立刻認出是他。我叫着“艾蕪同志”,他便把我讓進了屋。屋子大約隻有十二三平米,放了一張床,床前擺了一張書桌,就顯得很擁擠了。艾蕪是第一次見我,但對我很和藹、平易而親切。我拿出邀請信說着開會的意思,他立刻答應說:“這個會,我去。”雖然這是一次極其簡單而又短暫的談話,但在我心裡卻留下了深深的印迹。

艾蕪從表到裡,從穿着、言談、舉止、行為,到辦事和工作,都給人極其樸實、樸素、樸直誠樸的印象,如社會下層勞苦大衆那樣的具有一種質樸和勤勞的秉性,從我第一次見到他的六十年代到八十年代,無論在北京還是在成都皆無不給人這種誠樸而可靠的印象。

不久,艾蕪回到了四川,我仍在北京工作。我們都經曆了十年“文革”荒唐歲月的磨難和洗禮。1982年,我在人民文學出版社工作。為我社和三聯書店香港分店聯合編輯出版的一套叢書“中國現代作家選集”《艾蕪》卷的編選工作,我曾去成都和寫信向艾蕪索要資料和照片。他幾次複信給我,建議選用的篇目,還為這本書新寫了一篇《序》。6月中旬,他到北京開會,住在西直門外動物園附近的國務院第一招待所,距離我辦公地大約十公裡。為了選用他生活和創作各個時期的幾張照片,他打電話給我,我說由我去他那裡取,他卻執意要親自給我送來,并說,他要進城辦别的事情“順便”将幾張照片帶來。當年艾蕪已經七十八歲,讓這樣一位著名的老作家親自送照片來,我心裡感覺很不安,便早早地到辦公樓下面去等他。可是,不巧,我倆竟錯開了,艾蕪徒步爬到三層樓上把照片送到我辦公室裡,交給了别的同志。他對人說:“我是來送這幾張照片的沒有别的事。”說完就離開了。後來,我于19日專程去招待所裡看過他,對此深深緻意。他卻并不認為這是什麼特别的事情,仿佛做人就理所應該如此。

當時,我拿到艾蕪送來的這幾張照片,心裡久久不能平靜。艾蕪當年徒步到滇緬邊境求生(此後,至七十七歲,他作了三次南行),徒步在上海的大街上與沙汀不期而遇,抗日戰争中徒步奔波于江、浙武漢、桂林、貴州、重慶等地,颠沛流離;新中國成立後,他參加土改,去搞“四清”,深人到鞍山鋼鐵廠、十三陵水庫工地、大慶油田等地,與勞工農民同吃同住,直到老年心髒出了毛病,安了一個起搏器,還常常到農貿市場買菜,回家做飯…一幕一幕情景今天仍映現在我的腦海裡。令我深深感動的是:數十年來,艾蕪不怕茹苦含辛,事事身體力行,對下層勞苦群衆的深情熱愛和關切,那種骨肉般的深厚情誼,那麼勤懇、踏實、奮力工作的品格和精神。可以說,工農大衆火熱的鬥争和生活,是艾蕪人生的起點,創作的基礎。如果沒有那南行路上的颠沛流離、坎坷曲折,沒有那一次次的辛酸經曆和深切體驗,就不會有著名的《南行記》等優秀作品的誕生,也就不會有産生了如此巨大影響的著名作家艾蕪。

後來,還有一件讓我感動和敬佩的事,是艾蕪對長篇小說《春天的霧》的修改那樣堅持不懈,一絲不苟。

1984年,艾蕪已屆八十高齡。《春天的霧》雖曾經過他一而再、再而三地大規模改寫,但因原來是寫那場有名的社會主義教育運動(即“四清運動”)的,是“以階級鬥争為綱”的典型事例。在“文革”後改革開放的年代裡,如果仍原封不動地搬入作品,顯然不合時宜。但那些生活事實和人物、故事,也不是不可以寫入文藝作品的。關鍵在于作家怎麼認識、怎麼把握。這對一位已是耄耋之年的老作家來說,不僅有時間、精力上的問題,而且更有思想觀念的革新問題;沒有堅強的革命毅力和革命目标不行,沒有開拓進取、趕上時代的思想精神更不行。我是這部書稿的責任編輯之一。和有關同志充分交換意見之後,我真擔心艾蕪能否接受得了這些意見,更擔心他是否能夠改好這部小說。可出乎意外的是,艾蕪不僅認真聽取了我們的意見,而且立刻進行第四次重大修改:删除約二十萬字,許多卷部和章節、人物和情節都大作變動,不少地方重新作了改寫,使之既符合曆史真實,又與今天的時代社會發展相适應,幾乎可以說這是将一部作品大動手術之後起死回生!艾蕪的這種精神和毅力、度量和膽識、品格和意志,并且經過如此艱苦奮鬥、不懈追求,終于取得了相當成功的榜樣,實在是讓人深深敬佩不已。

沙汀:熱情外溢、鐘情創作

我與沙汀相見的緣分,比見艾蕪要早一些。因為,我們都是1955年到了成都:我考上四川大學中文系,他從北京回到四川創作,被選為四川文聯和作協分會主席,是以,有多次機會見到他,并聽到他關于文學問題的講話。

沙汀一生熱情外溢,且鐘情于文學創作。

早在1932年他參加左翼作家聯盟,曾任左聯常委秘書兼創作委員會小說散文組組長。1952年,他出任中國作家協會創作委員會副主任,主持日常工作,他一直熱心聯絡作家,組織作家深人生活,開展各種創作活動。這期間,艾蕪1952年到鞍鋼體驗生活,創作出《百煉成鋼》等作品,1958年深人十三陵水陣工地,沙汀都起了積極促進和支援的重要作用。沙汀反複說:“我被行政工作纏着了,沒有辦法。艾蕪比我能吃苦,我支援他多下去,多搞創作。一直到晚年,他仍時時刻刻關心着艾蕪的身體和寫作。

同時,他十分關心工農兵作家的成長和創作。在這方面我與沙汀有過幾次機緣和巧遇。

一是在1958年。當時倡導工農兵創作,《成都日報》特辟“工農兵文藝”專欄。我對上面發表部隊作者鄒仲平的小說《628号解說員》讀後頗有感觸和興趣,立刻寫作一篇短評,題名《共産主義思想的花朵》,發表在12月1日的《成都日報》上。這是我寫作的可以稱之為文學評論的第一篇文章。恰有機緣巧合的是,在1959年春天,四川人民出版社出版了一本《工農兵作品選》,是當時“工農兵文藝”專欄上所發作品的選本,這本集子的後面收錄了兩篇評論,恰好就是作家沙汀的一篇和我那一篇。——幾個月以後,我畢業配置設定到中國作家協會主辦的《文藝報》編輯部,決定了我一生從事文藝理論批評工作,其中是否有一種命運的安排?這是我幾十年來都還沒有想清楚的一件事。

一是在1980年。沙汀再次遷居北京出任中國社會科學院文學研究所所長。此時,四川出了一個農民作家周克芹。他的第一部長篇小說《許茂和他的女兒們》在《沱江文藝》和《紅岩》先後刊發後引起了文壇的注意。這是由于重慶著名評論家、編輯家殷白(原名張驚秋)發現和推薦,沙汀與周揚互相通信在《文藝報》發表出來,産生了頗大的轟動效應。後來,這部小說獲得了首屆茅盾文學獎的第一名。

這時,我有一次機會,到西羅圈胡同沙汀住所那樓上拜訪他。他從書架上拿出周克芹的一個短篇小說集,熱心地向我介紹克芹的情況,既充分地肯定周克芹已取得的成績,又富于遠見地對周克芹将來創作滿懷期待和希望。

到了1987年,沙汀從工作崗位退下來,在木樨地24号樓的家裡整理創作和日記,并撰寫回憶錄《睢水十年》(記述在抗日戰争中,他避難于家鄉安縣,寫出著名的長篇小說“三記”:《淘金記》、《困獸記》、《還鄉記》和短篇小說《在其香居茶館裡》等情形),他還經常關心着遠在四川作協任職的周克芹,讓他不可陷入複雜的人際關系中,告誡他要抓緊時間寫作。他多次頗有感慨地對我說過,當年行政工作繁忙,很少時間寫作,不免深以為憾的心情。是以他回四川時,親自給有關上司講了,周克芹可以寫作,一定要讓他擺脫事務工作,“他那些工作别人可以去做嘛,但别人寫不出他那些作品!”其鐘情于創作的心态溢于言表。正好,這些時候我與周克芹有些工作聯系,急忙将此情告訴了他。沙汀知道後,忙說“對,對。”

這時,我促成了沙汀1962至1963年的記在我參與主編的《新文學史料》上連續選載。

開始,他請人将日記抄錄了一遍,他親自閱讀并做了一些整理。沙汀本來性子較急,辦事讨厭拖泥帶水,此時已達八十三歲高齡,他想幹的事更希望早目實作的心情是可以了解的。但同時他又顧慮很多,總怕現在發表出來招惹麻煩,影響人際關系,影響團結。這也許與他長期居于上司崗位,又是做行政管理群組織工作的心态有關。是以,好不容易我才說服了他,并保證沒有他的同意絕不向外有絲毫透露。而且,我們已算是老朋友了,事先與他的秘書秦友蘇做了些工作,同時我又以《新文學史料》副主編的身份當面表示對日記如何選發一定認真負責,這樣,他才将其中幾個月的日記交給我帶去先看看。6月初的一天,我事前在電話中約好到他家去交換看法。這是他的日記能否交給我刊發表非常關鍵的一次見面。是以,我先與編輯部同志交換過意見,并做了較充分的準備。可是,因為路途上有耽誤,我晚了幾分鐘才趕到他家。這時,他與秘書秦友蘇已在客廳裡等着我了。我一進屋,他便急切地拉着我在客廳東牆一張舊藤椅上坐下,他亦坐到旁邊,秦友蘇則拿了張小凳子坐在我倆的對面,準備“翻譯”。因為沙汀是一口川北的家鄉話,常常使用一些獨特的地方口語,尤其在叙述他一些重要意見時,很喜歡用方言來表達,好像不用方言土語就很難表達他的某些特殊情感和意思,而且這樣的說話往往說得更快、更急迫;看來,我們見面前他與秦友蘇已經有過不止一次的交談;同時,沙汀耳朵已有些背、有些重聽,是以,這時他才讓秦友蘇坐在我們面前來,以便在适當時候強調或重述有關的意見。

剛坐下,沙汀就有些憂心忡忡地說:“這日記恐怕要翹辮子以後才好出來了!現在出來,怕惹麻煩啊!”我仔細地将我們編輯部的意見坦誠地告訴他:第一,政治上沒有問題;第二,所記述的都是當時的生活實事;第三,這是主要要解決的問題,即記述了許多人許多事,“您主要擔心的可能在這些人和事的複雜關系上”。于是,我分門别類地對那些人和事具體加以分析,并将我們建議如何處理的意見作了說明。他開始有些性急,後來逐漸平靜下來,也将他事前考慮好的一些想法說了出來,我們又反複研究了如何選用、如何刊發等問題,最後他終于同意了我們先選擇一部分出來發表。

從這些日記中,我們時時可以感覺到,沙汀熱忱關懷我國文學事業的發展,扶植青年作家的成長,贊譽優秀作品的問世,關心新老作家的生活及其創作,對社會的歪風邪氣以及一切不義之舉滿腔憤恨和不真是嫉惡如仇,襟懷坦白,他那顆滾燙的拳拳之心跳動得那麼激蕩而熱烈。為了事業和理想,為了人生美好的追求,他不計較個人名位得失,人生許多寶貴的歲月都投入為大局、為他人的諸多事務中去,表現出共産黨人高尚的品格和精神。從他對文壇老中青數代友人的細緻關心和熱情支援,特别是對老朋友艾蕪各方面的照拂和熾熱深情,不僅溢于言表,而且是處處用心、點點入情的。

艾蕪、沙汀,水草不分

艾蕪、沙汀,同年出生,同窗共讀,幾十年兩人友誼深厚,相依為文,在1992年12月同年同月5日與14日相隔僅僅九天,均于四川成都仙逝。終年八十八歲。

他們逝世後不久,在天津《文學自由談》、北京《文學故事報》等報刊上轉發了一篇印尼《華僑日報》的文章,說到當年他們取用這兩個筆名(沙汀二字皆是水字旁,艾蕪二字皆是草字頭),曾經誓言:兩人在追求革命理想和文學創作事業的共同奮鬥中,永遠“水草不可分”。而且,艾蕪原姓湯,是水字旁;沙汀原姓楊,是草木邊;兩人的筆名正好水字旁與草木邊易人交換使用。這其中,是巧合還是暗示,抑或另外包含着什麼意蘊?

兩位老作家的晚年,我均有機會多次接觸。沙汀在北京的家裡,一說起艾蕪,總是難以抑制地滿是關切之情:“他這次病得不輕喲!”“我要趕回去,再看看他!”“我在四川熟。四川中醫好。我讓别人展勁給他看看。”他對我多次談起,他們倆三十年代共同創作的情景,五十年代他行政工作脫不開身,一直支援艾蕪到鞍鋼深人生活,多寫東西,他親自提議讓艾蕪去十三陵水庫工地……

艾蕪平時表露情感比較含蓄、溫和。他住在成都一家醫院,我跟别的同志一起去看他,一說起沙汀,他也忍不住地說:“他身體好多病。還有好多寫作計劃喲!”

後來,艾蕪病轉危急,沙汀身體亦很衰弱,仍急忙趕回成都,時刻關注着老朋友的身體情況,直至最後兩位攜手共進,相依為文的一代文豪腳跟腳走了,他們留下的文學珍品永遠是我們的精神寶藏!

1999年3月12日