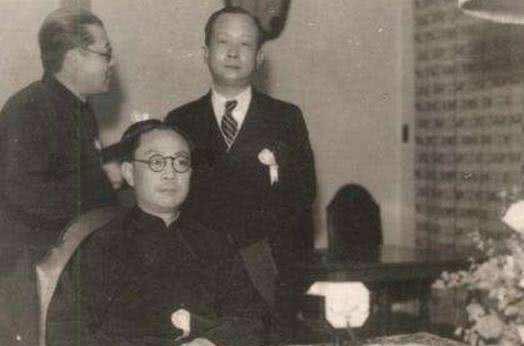

周佛海

抗戰勝利後,汪僞達官顯貴,紛紛被捕入獄,巨奸陳公博、褚民誼、缪斌、梅思平、丁默屯、林柏生、陳君衍、葉蓬等都被先後判處死刑,執行在案,獨周佛海由南京高院判處死刑後,複經最高法院裁定維持原判,已成定谳,而又峰回路轉,減為無期徒刑,實為群奸案中絕無僅有的例外。

周佛海是1946年11月7日,由南京高等法院一審判處死刑的。 因本人及家屬上訴“控告”,一月後,最高法院調卷複核,分發刑事第一庭辦理。 當時刑一庭庭長葉某,福建人,頗有心計。 知周佛海長期主管汪僞财政金融,是塊有名的 “肥肉”,不肯輕易放過。 不久即有兩個福建人到上海,找到周佛海舊屬李思浩,表示他們與葉某相識,周家有何要求,當可負責轉達。李思浩即将此意轉告周妻楊淑慧。周家商量後,雖覺不失為一有用門路,但恐其要求過高,難以滿足。原來周佛海雖家資巨富,已遭軍統“洗劫”一回:1946年6月15日,陪伴周佛海軟禁重慶的楊淑慧,獲準由重慶飛回上海處理家務,飛抵上海後,即被軍統扣留,逼令交出全部動産和不動産,損失不菲。更重要的是,當時楊淑慧認為已走通了另一“門路”,覺得更有把握,就沒有理會葉某的要求。

原來楊淑慧自周佛海宣判死刑後,除奔走人事外,還到處求神拜佛,夤緣結識同為佛門信徒的馬姓婦女,此人是立法委員馬曉軍之妻。 馬家設有“神壇”,十分靈驗,善男信女,有求必應。楊淑慧也到過馬家神壇求過,并與馬妻成為知交。 馬妻告訴楊淑慧,說她認識蔣介石“外寵”吳小姐,已托吳向蔣求情,為周佛海減刑,吳已答應,但吳下面的人要“打點”一下,需金條20根才能應付。楊淑慧當即答應了。馬妻就叫楊淑慧寫了兩份呈文,由楊署名,一報國民政府文官處,一報軍統局轉蔣介石。 周佛海在獄中聽說此事,覺有疑義,但楊則深信不疑。不久馬妻告訴楊淑慧,說吳小姐已在蔣介石處“求"到了“情”,蔣已将呈文,批交最高法院院長夏勤,指令減刑。 但減刑仍須服刑,如能得到"特赦”,就可立即出獄。 馬表示亦可幫忙,但需再加金條10根,前後30根,先付半數,并議定将來獲得"特赦",發還資産應悉數歸吳小姐,楊淑慧也即依允,并連夜趕往上海,分頭告貸,變賣女兒首飾,湊成30根金條,先交15根。 于是馬又代楊拟文,申請“特赦”。不久馬回信說,她親自攜文到滬,面交吳小姐,吳已托蔣緯國帶回南京,面交蔣介石。馬說蔣緯國之妻就是吳小姐介紹的,是以關系非同一般,吳小姐在上海,就與蔣緯國夫婦住在一起,惟蔣緯國雖礙于吳小姐情面,允為代呈,也得給點好處,于是提出再給蔣緯國8根金條。楊淑慧也如數報命。但在1946年12月下旬,“減刑”或“特赦”仍渺無音訊,楊淑慧再請馬妻到國民政府打聽此事,因有一呈文是遞到“文官處”的。 未幾馬妻回報說: “元旦已來不及了,因須先由司法院呈請,公文往來,約需半月。”遂又提出: 文官處經辦人員也得給點“潤筆”,以促其成,須再給金條4根。楊淑慧雖對索取無厭極感不滿,但又恐功虧一篑,隻好勉強支付。到1月上旬,馬妻告楊:公文已于1月6日送達司法院。 把戲愈演愈真,此時連周佛海都有點半信半疑了。 看似“特赦”在迩,忽然一夜北風起,1月21日最高法院宣布對周佛海死刑一案,維持原判,才“大夢初覺”,真相大白。楊淑慧絕望之餘,面質馬妻。馬妻這才承認,她并不認識什麼“委座外寵”吳小姐,整個鬧劇都是時任軍統副局長的毛人鳳之妻“導演”的,于是故意大罵毛妻。 毛妻也怕此事鬧大,因為毛人鳳與軍統頭子鄭介民向來不和,毛妻與鄭妻也是死對頭,怕此事為鄭所知,授人以柄。 毛妻便托曾任蔣介石侍從特務小組首任組長、保密局中将設計委員會的胡靖安之妻出來圓場,要求不要聲張此事,願将金條退回。約定在上海退回20根,南京退回9根(實際上海隻退回16根,南京僅退1根)。 楊淑慧也投鼠忌器,又懾于軍統權勢,隻好吃啞巴虧。但世上沒有不透風的牆,鄭介民也微聞此事,派人來找楊淑慧。 楊雖未承認,毛人鳳終覺心有不安,就想在楊身上抓到一點把柄,以利威脅、控制,于是又有了所謂“中共人士”過問“周案”的事。

時為1947年3月9日,忽有一自稱“中共人士”的薛某,自言輾轉探得楊淑慧住處,特來拜訪,帶來“中共宣傳部長陸定一親筆信”,大意謂中共領袖對“周案”極為關心,決全力營救,特派此人來京主持。 楊問拟以何法營救?薛某說: “劫獄。”楊淑慧大吃一驚,敬謝不敏,說周佛海雖已判死刑,估計尚無執行之虞,不勞動此幹戈。 楊将此事告訴獄中周佛海,周立判其僞,肯定中共絕不會作此荒唐事。以後薛某又來找楊,重申此議,并說如實不願如此,請楊給陸定一寫一便函回複,他好回去交差。 楊不肯寫。周佛海則據此斷定:此事是毛人鳳或毛妻所為,旨在取得楊與中共要人交往的依據。

此前,毛人鳳已知高層内定将于1946年元旦釋出“大赦令”。毛人鳳原想做個順水人情,騙點金條。不想大赦令發表,漢奸皆不在内,也未對周另頒特赦令,而最高法院維持原判的裁定,也于1月21日下達。

先是楊淑慧以為有了 “吳小姐”這條門路,算是拜到了“真佛”,未免冷落了法院。葉某滿以為可以發注大财,卻久候周宅“關節”不到,氣憤難言,不僅很快作出 “維持原判”的決定,而且故意選擇1月21日農曆除夕這天發表,使得周家在死刑重壓下,凄凄慘慘度過那年春節。

但最高法院維持原判的宣布,也驚動了周佛海的一些知交故友。 首先是陳布雷。陳與周佛海多年共事,私交甚笃。 陳在上海得悉周案最後裁定消息,即趕回南京,請文官處政務局長陳方(芷汀),找到正在走投無路的楊淑慧,叫楊速寫一呈文,請求特赦,陳願代為轉交。 不久陳方來告:陳布雷已向蔣介石陳述此事。蔣說:“怎麼到現在才說!”似有嫌遲之意,而态度則是積極的,而且立即将此事交陳布雷負責,設法解決。 陳布雷領此“上意”,即去與陳立夫商議,決定仍由司法方面解決,并找時任社會部政務次長、國民黨中央副秘書長洪蘭友,研究法律手續(洪曾任司法院法官訓練所所長,是國民黨有名的 “法學權威”)。洪蘭友與周佛海交誼也不錯,此事又“恩出自上”,是以也很熱情。

2月初,在陳布雷推動下,國民政府正式行文司法院,表示對周可免其一死。 時任司法行政部長的謝冠生,也同意由最高法院改判無期徒刑。但最高法院院長夏勤卻不買帳,說法院既已出維持原判的決定,不便再事更改。 (這裡未必沒有刑一庭長的聲音。)洪蘭友就去找司法院院長,居正又與夏勤和謝冠生共商此事,決定改用政治方式解決,即由司法院簽呈國民政府請求減刑。 但其部屬認為:應由中央黨部下一公文,司法院辦起來才有依據。 于是居正又與時任國民黨中常委兼秘書長的吳鐵城商議。吳認為此事最好悉由政府辦理,不必牽人黨部,緻招物議。于是執論不下,幾成僵局。陳布雷又邀陳立夫,洪蘭友同訪居正。居正終被說服,迳由司法院呈文,約于2月中旬,送達國府。但時近一月,尚無消息。陳布雷又訪時任文官長的吳鼎昌,請再以文官處名義,加一簽呈,直送蔣介石。吳鼎昌照辦了。蔣介石看了文官處的呈文,親筆将呈文内谷作了修改,令文官處眷清再報。據陳方吐露:蔣改之處,比原文寫得更加有力。陳布雷與陳方又按蔣的修改重新潤色、補充,再次呈蔣。3月28日,蔣介石減刑令下。

抗戰勝利後,專門頒布了 《懲治漢奸條例》,周佛海一案,蔣介石是不可能不知情的。

日本投降,汪僞政權作鳥獸散,周佛海則于1945年8月12日“榮任”“國民政府軍事委員會上海行動總指揮”。 當然是蔣介石點頭的,以後風頭不好,辭職求去,要求到重慶或貴陽暫住,也是通過戴笠向蔣請求獲準的。1945年9月30日,周在戴笠親自陪同下,由滬飛渝,原拟次日換小飛機去貴陽,因周佛海嶽父及妹佛珍夫婦均在貴陽,其母病故後尚暫厝貴陽城郊紅花池。 但蔣介石又變主意,要周留在重慶待命。 當時蔣在西康,戴笠為此專程到西康請示後,即将周安置重慶“白公館”。戴笠對周一再說過, “委座”對周至為關心,到适當時期必有解決辦法。

1946年3月,國民黨召開六屆二中全會,40餘中委谒蔣,要求嚴懲漢奸。 蔣介石受到的壓力越來越大,周佛海匿居重慶,亦非了局。終于1946年9月17日,押回南京,此事仍由軍統出面,但顯然也是蔣介石交辦或認可的。總之,周的一行一動,莫非蔣的意旨,判處死刑這樣的大事,蔣是不可能不知道的,故周佛海自己也認為蔣是故意于複判定谳後解決,以示恩威并重之意(見 《周佛海獄中日記》),應該說他是很懂得蔣的為人和心理的。

(摘自 《世紀》2001年第3期甯敏磊文)