喜歡旅遊的朋友,對于少數民族地區的風雨廊橋應該不會陌生,因為這是一種很常見的橋梁建築,這些廊橋不僅讓人們可以走過河流溪水,還可以為路人提供了遮風避雨的場所,也是長途跋涉翻山越嶺在大山深處的行人們的休憩之所。

國内著名的廊橋有很多,尤其是貴州那些少數民族自治縣,幾乎每一個山寨都建有風雨廊橋,出名的也有不少,但就廣西的風雨廊橋而言,不得不說位于柳州三江的程陽永濟橋。

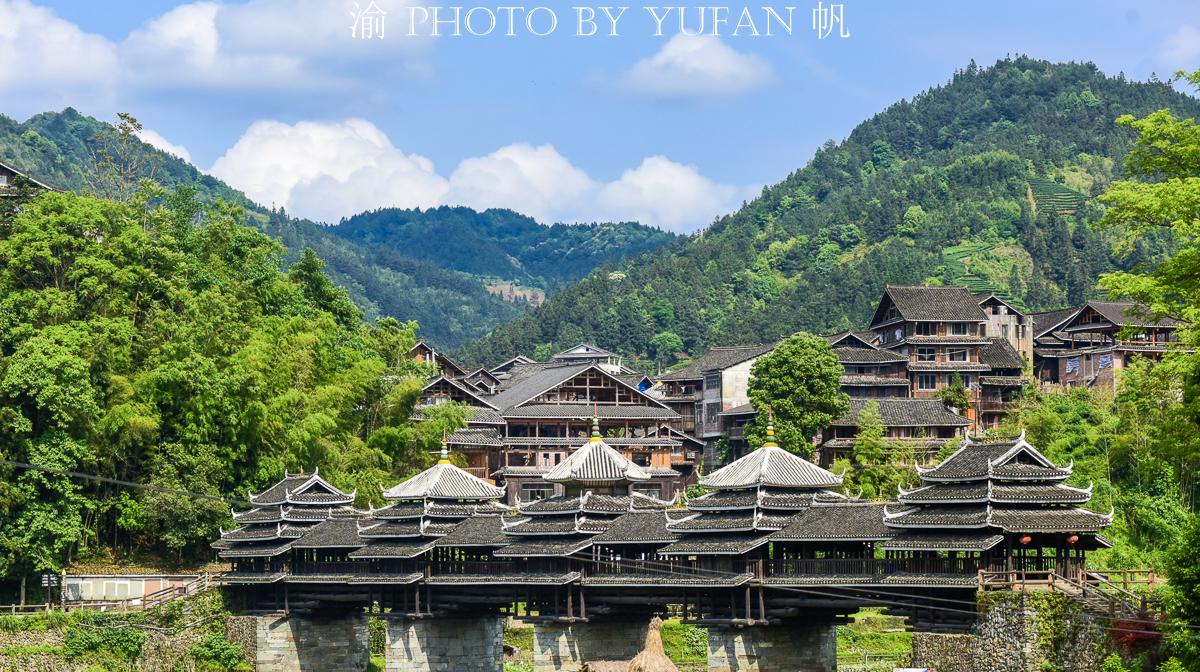

永濟橋是一座侗族同胞的風雨廊橋,位于廣西三江侗族自治縣林溪鄉的程陽八寨(馬鞍寨)的林溪河畔,該橋全長96米,寬4米,高7米,是廣西儲存至今最完美的石拱橋之一,現在是國家重點文物保護機關,并且還于1997年列入國家向聯合國申報世界文化遺産的預備清單。

永濟橋是侗族同胞千百年來修建的代表性廊橋,其中蘊涵了超高的建築技藝和智慧。可能有的朋友對侗族不太了解,其實它是生活在我國西南地區比較的少數民族,總人口超過250萬,侗族同胞擅長木結建構築,在它們的侗寨之中,到處都是一棟棟造型奇特、結構嚴謹的鼓樓、寨門、呆腳樓和風雨橋。

據從業人員介紹,永濟橋,又稱程陽橋或程陽風雨橋,因為它位于程陽八寨的入口,該橋始建于1912年,距今已有109年的曆史,從橋的結構上看,橋下部分為青料石壘砌的二台三墩,橋墩為六面柱體,上下遊均為尖形,迎水角68度,是以設計極為科學,即便遇上再大的水,其沖刷力也會很快被卸掉。

作為全國重點文化保護機關和準世界文化遺産,程陽永濟橋不僅是程陽八寨的标志性建築,也是三江縣的标志性建築之一,寨子裡的村民對其也充滿了感情,經常也會在此橋是舉行一些盛大而隆重的歡迎儀式,比如上圖便是渝帆前去遊覽時遇到的情形,漂亮的侗家阿妹用紅繩将永濟橋的橋頭攔住,進寨的遊客要麼喝酒,要麼對歌,否則不讓進寨,非常有意思的迎賓儀式。

永濟橋一共有五座橋亭,而且這些橋亭的頂端和亭檐翹角都鑲有漂亮的飾物,或是用若幹個鐵罐相衡套扣組成的串串“葫蘆”,或是用桐油、石灰、糯米漿為原料,塑造一隻隻栩栩如生的吉祥鳥。

據寨子裡的老人介紹,這些葫蘆與吉祥鳥都是有良好寓意的,比如一串串葫蘆,象征的是風調雨順,瓜果累累,年年豐收。而一隻隻吉祥鳥形若展翅欲飛,是風雨橋美如圖畫的良好點綴。

永濟橋的長度為77.6米,寬3.75米,高20米,它的結構技術與造型藝術形成了高度統一。當年的墨師、工匠不用繪圖,不用制模,不用一釘一鉚,全憑一把當地人稱為“香杆”的木角尺,量量畫畫,敲鑿鋸打,就把結構複雜、雄偉壯觀的風雨橋建造起來了。

在永濟橋的橋頭,有一處紅色的題詞,據說是郭沫若先生的親筆所題,1965年,郭沫若先生在北京看到程陽橋的模型後,驚喜之餘,欣然揮毫題寫“程陽橋”三個大字,并賦詩贊頌:

豔說林溪風雨橋,橋長廿丈四尋高。

重瓴聯閣怡神巧,列砥橫流入望遙。

竹木一身堅勝鐵,茶林萬載茁新苗。

何時得上三江道,學把犁鋤事體勞。

在永濟橋的橋頭,我們看到一塊塊豎起的青石碑,上面記載着修建這座風雨橋時,各村各寨捐款捐工者的名字,另據《三江縣志》所載:“皆踴躍争先……供材不分貧富,服工不計日月,男女老少,惟力是盡,絕不推诿而終止”。侗家人熱愛公益、團結友善的精神由此可見一斑。

這便是程陽八寨的鎮寨之寶——永濟橋,作為一座全石木結構的跨江風雨橋,不僅曆史悠久,而且造型美觀、制作精美、儲存完好,或許将來成為世界文化遺産隻是時間問題,大家如果有機會到柳州遊玩,可以到到此看看。