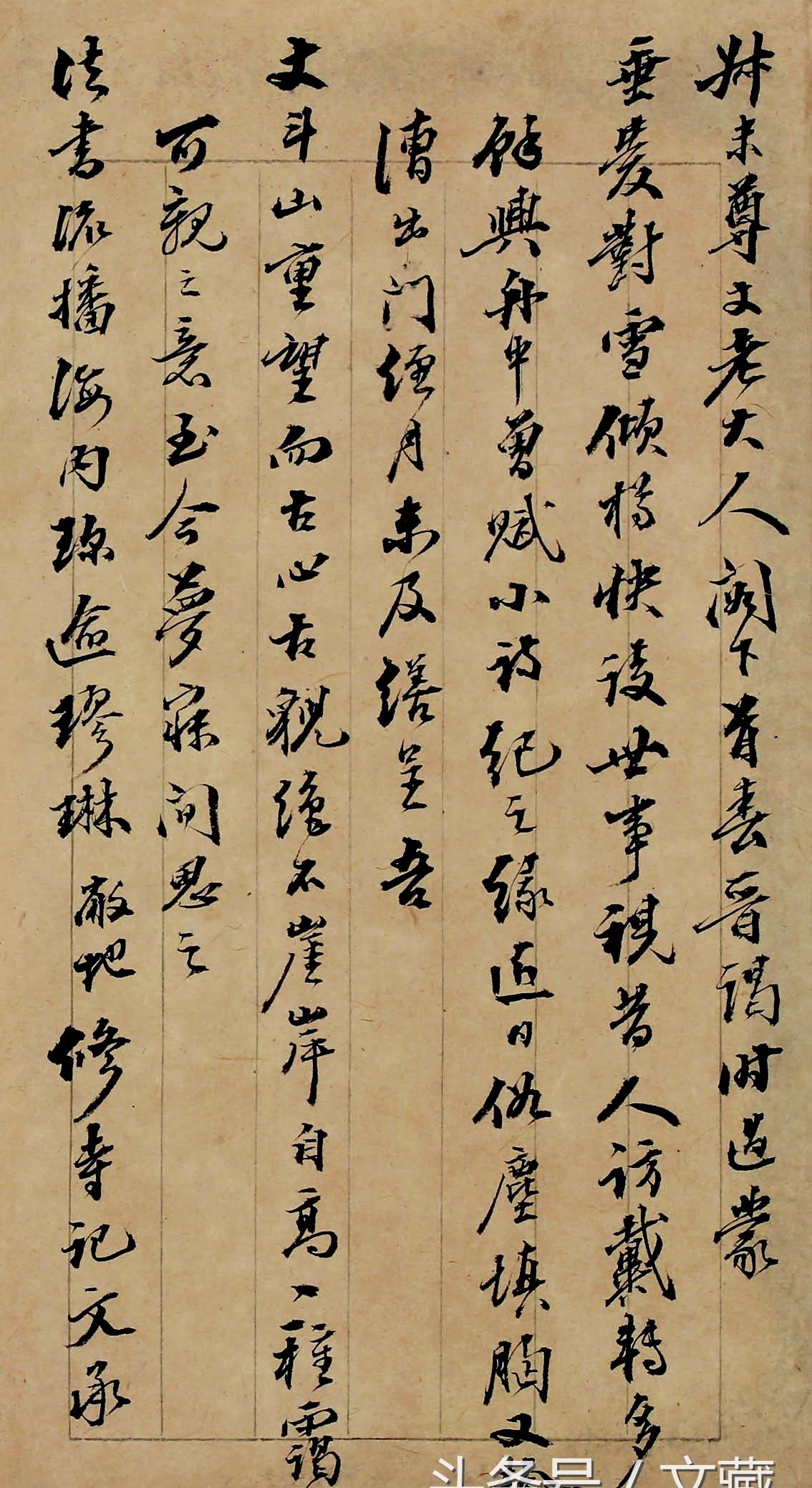

<h1>三、王之佐緻張廷濟劄</h1>

王之佐緻張廷濟劄

叔未尊丈老大人閣下:首春晉谒時,過蒙垂愛,對雪傾樽,快談世事,視昔人訪戴,轉多馀興,舟中曾賦小詩紀之。緣近日俗塵填胸,又輸漕出門經月,未及繕呈。吾丈鬥山重望,而古心古貌,絕不崖岸自高,一種藹然可親之意,至今夢寐間思之。法書流播,海内珍逾璆琳。敝地修寺記文,承許書石,真千秋幸事。歸即告知,秋水丈欣然将數處改正,兩美相合,傳後無疑。寺工已十得其八,秋時起疏,可冀完竣。而碑版覓好手摹拓,尚需時日,望于天氣晴明時蚤日書就,從吳懋老處寄下,另日當潔誠叩謝也。草此布悃。附上詩冊四種,順請近安。晚生王之佐頓首。二月廿五日。

王之佐(1791~?年),字硯農。道光元年(1821年)舉孝廉方正。道光十二年,輯有《寶印集》。據上海道明拍賣有限公司2006年春季藝術品拍賣會所拍楷書《湖墩化成庵記》冊頁,并有張廷濟自跋,冊首有徐同柏題識。此《湖墩化成庵記》應有吳延之镌刻本行世,此本應即墨迹本。

<h1>四、汪昉緻張廷濟劄</h1>

汪昉緻張廷濟劄

叔未尊丈先生侍右:十四日獲奉手教,并賜書橫幅。再三之渎,荷長者垂愛,不以為厭,感何如之!未敢以歎夷未退為憂。前得鎮海來文及伊節相移咨,知已于初五日徼還,定海各官兵業已入城駐紮。聞民房、衙署半被拆毀,所有炮械及民間鐵器盡被搬去,惟倉谷尚存一萬餘石,大抵此虜不解砻谷之法,是以仍然存貯。然現在粵事披猖已甚,逆虜專注粵東,是以決然舍去定城。

蓋此間水土亦甚不服,死者甚衆,日後當不複來,浙中且得安堵。吾丈幸勿以為憂也。外附上咨文及信稿,又批摺一件呈覽。前荷惠賜東坡馬券,極佳,此石豈在尊齋耶?如有拓存鐘鼎款識,除前已賜過虢叔鐘之外,祈擲贈一二紙,實所心感。洛神賦刻石,俟縣試畢後回裡,當為丈力圖之。專此奉謝,即承道履。不具。汪昉謹頓首狀。二月十五日。

匏翁回裡後,不審光景何似?兩令郎均有館否?念念。

汪昉(1799~1877年),字叔明,号菽民,又号啜菽老人。道光二十四年(1844年)舉人,善山水,筆意松秀,間作分、隸、尤精鑒賞,著有《夢衲貪集》。

<h1>五、吾德涵緻張廷濟劄</h1>

吾德涵緻張廷濟劄

叔未門丈親家大人執事:前者奉訪尊齋,從古芗殘墨中作片時消受,欣幸何如。歸後兩接惠書,兼承賜題管山草廬圖額,并斷句立幅,縣之齋壁,頓使林壑生光,感謝無似。涵即日有吳門之行,容俟春初梅華放時,當刺舴艋迓從者過敝廬,快聆大教,所欲商榷者尚多多許也。呵凍泐覆,順問日祉。不一。小弟吾德涵頓首啟。十月廿又一日辰刻。

吾德涵,原名德甯,号笏山,一号芝石。嘉慶六年(1801年)舉人,二十二年(1817年)進士,書法精妙,一時碑版皆出其手。從這一點來看,吾德涵應是張廷濟的金石之友。其實,他們交往不止于此,張廷濟還與吾德涵等海鹽人結“續小瀛洲詩社”,活動頻繁。

原文作者:葛金根

文章來源:《收藏家》2016年10月刊《友朋緻張廷濟書劄五通》

(因篇幅限制,原文有删減)

<h1>《收藏家》官方授權,歡迎分享!如需轉載,請私信聯系!</h1>

友朋緻張廷濟書劄五通(上)

想了解更多藝術推介與藝術收藏,歡迎關注【文藏】官方微信公衆号&微網誌&頭條号!